إنها الرغبة في الخلود تتوارثها الأجيال لتصبح الحلم الذي يختزل كل رغبات الانسان. قبل آلاف السنين بدأ المصري القديم رحلة البحث عن وسيلة لتحقيق الحلم ليصل في النهاية الي حل يجمع بين البساطة الشديدة والعمق اللا نهائي: باب وهمي تطور عبر العصور لكنه ظل يحمل نفس الدلالة ويقوم بنفس المهمة، يتحرك عبره الميت في رحلة عكسية ليصل الي مائدة القرابين التي تنتظره عامرة كل يوم، الموت هو امتداد طبيعي للحياة وليس نهاية لها، كل ما في الأمر أن الانسان يتحول من حالة لأخرى، من المادية الي الروحانية، لذلك لم يكن غريبا أن تحمل الأبواب الوهمية اسم مداخل الروح، ولعل الصفة التي تحملها الأبواب (الوهمية) تجسد فلسفة العلاقة بين عالمين، فأي فاصل مفترض بين الحياة والموت هو فاصل وهمي، مفتعل. المصري القديم أدرك ذلك وآمن به وعبر عنه في طقوس بديعة وصف برستيد بعض ملامحها في كتابه فجر الضمير.

إنها الرغبة في الخلود تتوارثها الأجيال لتصبح الحلم الذي يختزل كل رغبات الانسان. قبل آلاف السنين بدأ المصري القديم رحلة البحث عن وسيلة لتحقيق الحلم ليصل في النهاية الي حل يجمع بين البساطة الشديدة والعمق اللا نهائي: باب وهمي تطور عبر العصور لكنه ظل يحمل نفس الدلالة ويقوم بنفس المهمة، يتحرك عبره الميت في رحلة عكسية ليصل الي مائدة القرابين التي تنتظره عامرة كل يوم، الموت هو امتداد طبيعي للحياة وليس نهاية لها، كل ما في الأمر أن الانسان يتحول من حالة لأخرى، من المادية الي الروحانية، لذلك لم يكن غريبا أن تحمل الأبواب الوهمية اسم مداخل الروح، ولعل الصفة التي تحملها الأبواب (الوهمية) تجسد فلسفة العلاقة بين عالمين، فأي فاصل مفترض بين الحياة والموت هو فاصل وهمي، مفتعل. المصري القديم أدرك ذلك وآمن به وعبر عنه في طقوس بديعة وصف برستيد بعض ملامحها في كتابه فجر الضمير.

إنه الباب المصمت الذي لا يقود الي أي شيء لكنه في الوقت نفسه يؤدي الي كل شيء، في تناسق دال بين الحقيقة والوهم، بين المادي والروحاني، لذلك لم يكن غريبا أن يوصي أحدهم ابنه قائلا: 'زين مثواك الذي في الغرب وجٌمل مقعدك في الجبانة'.

لهذا كانت تلك الأبواب تحمل جاذبية خاصة لدي العالمين بأمرها، ومن بين هؤلاء كان شيخ الأثريين الدكتور عبدالعزيز صالح (1921 2001) الذي انتقل الي جانب آخر من الحياة (نطلق عليه اسم الموت) قبل أسابيع بعد أعوام طويلة من العطاء أثري خلالها علم المصريات ووضع دعائم مدرسة مصرية نتمنى لها أن تنمو. ترك لنا الدكتور صالح دراسات وأبحاث وكتب عديدة منها: حضارة مصر القديمة وآثارها، الفن المصري القديم، التربية والتعليم في مصر القديمة، الشرق الأدنى القديم، المرأة في النصوص والآثار العربية القديمة، والأسرة المصرية في عصورها القديمة.

نقدم اليوم دراسته الفريدة عن مداخل الأرواح التي نشرها قبل أربعين عاما في مجلة حوليات كلية الآداب المتخصصة علي مائدة القرابين القريبة من بابه الوهمي، سائرين علي درب المصريين القدماء، لعل روحه تتوق الي انطلاقة في عالمنا فتستمد منها بعض الائتناس

مداخل الروح وحدات معمارية وعقائدية استمر لها كيانها الثابت في واجهات المصاطب وفي مقاصير المقابر وبعض معابد الشعائر الخاصة في أغلب العصور المصرية القديمة. وبلغ من اهتمام أهل الدولة القديمة بها أن كان الوالد منهم يعد مدخلا باسم ولده 'وهو لايزال طفلا'. وكان الابن البار يري من واجبه أن يقيم مدخلا لوالدته 'وهي لاتزال حية تسعي علي رجليها'، ثم يفخر علي إخوته بأنه هو 'من أقام مدخل أبيه'. ومؤدي ذلك كله أن ضرورة مداخل الروح لم تكن تقل أهمية لدي أصحابها عن ضرورة المقابر نفسها.

وجري الاصطلاح علي تسمية هذه المداخل باسم 'الأبواب الوهمية' False Door: Fausse ` porte, Scheintur اعتمادا علي أنها مثلت أبوابا رمزية مدودة يرتجي أن تجتازها أرواح أصحابها في دخولها إلي المقبرة خروجها منها. لولا أنه يلاحظ علي هذا التعريف الشائع أنه علي الرغم من اعتماده علي تفسير منطقي مقبول، إلا أنه لايعبر عن حقيقة هذه الوحدات المعمارية وتطوراتها تعبيرا كافيا. فهي وإن اقتصرت في أحوال معدودات علي هيئة الأبواب البسيطة فعلا، إلا أنها لم تقتصر علي هذه الهيئة دائما، وإنما ظلت في أغلب أحوالها تقلد هيئة واجهات متسعة منسقة تتوسطها دخلات متفاوتة السعة والعمق تعلوها أسطوانة حجرية أفقية ترمز إلي أسطوانة حصير قديمة، وتتضمن في داخلها أحيانا هيئة باب ذي مصراع واحد أو مصراعين ومعني ذلك أن الدخلات بتفاصيلها لم تكن تشغل غير الجزء المتوسط من التركيب المعماري الذي توجد فيه دون أن تشغله كله. وإذا جازت تسميتها باسم 'الأبواب الوهمية' اعتمادا علي عدم نفاذ جدرانها وإيصاد مصاريع الأبواب التي تشكل فيها أحيانا، إلا أن ثمة أبوابا أخري عاصرتها تبدو أحق منها بهذه التسمية، وقد بقيت من نماذجها المبكرة عدة أبواب حجرية نحتها المعماريون لذاتها في جسم جدران واسعة تحت هرم زوسر في سقارة وقلدوا بها هيئة أبواب خشبية صريحة ذات قوائم وعوارض، ولم تكن هذه الأبواب تفتح أو توصد بطبيعة الحال، وإنما كانت مجرد أبواب وهمية. وشابهتها أبواب حجرية أخري نحتها المعماريون في بهو المدخل ومقاصير عيد السد الملحقين بعمارة الهرم نفسه، وجعلوها علي هيئة الأبواب الخشبية المفتوحة ذات المصراع الواحد، وكانت بدورها مجرد 'أبواب رمزية'.

وعبر المصريون عن مداخل الروح باسم r,pr مما قد يعني حرفيا معني مدخل الدار، واسم rwt وهو اسم يدل بدوره علي معني 'البوابة' وتعمدوا التفرقة بين تصوير مخصصه الكتابي حين دلالته علي البوابة العادية، وبين تصوير مخصصة حين دلالته علي مدخل الروح، فصوروه في حالته الأولي علي هيئة باب عادي ذي كتفين، وصوروه في دلالته الثانية علي هيئة واجهة ذات تفاصيل كثيرة يتوسطها باب أقل حجما منا بكثير.

وثمة تسمية أخري لمداخل الروح، وهي 'أبواب الكا'، وهي تسمية اعتبرت 'كا' الانسان شيئا منفصلا عنه، يقوم منه مقام القرين في دنياه، ومقام الإله الحارس في السماء، ويتردد عليه بعدو وفاته في قبره ليتقمص جسده وتمثاله ويتقبل القرابين والدعوات باسمه. بيد أن هذه التسمية لاتخلو بدورها مما يعترض به عليها، فالكا المصرية، فيما قدمنا في مقالنا عن 'طبيعة الإنسان وماهيته'، لم تكن شيئا منفصلا عن صاحبها، وإنما كانت هي نفسه وذاته وحيويته وفاعليته، وكان الأحياء إذا قدموا دعواتهم وقرابينهم 'إلي كا' المتوفي (في قولهم: nk n) عنوا بذلك أنهم يقدمونها إلي ذاته ومن أجل حيويته وفاعليته التي يتمنون تأكيدها له بصورة تناسب العالم غير المنظور الذي انتقل إليه، وهي صورة قد لايستسيغها منطق علمي مجرد، ولكن أجازها منطق العقائد والعواطف والتقاليد في يسر وسهولة.

أما العنصر أو الجوهر الذي أكد المصريون تردده علي الانسان في مثواه الأخير، فهو 'البا' أي الروح. وحقا قلما استخدمت نصوصهم الباقية عبارة: 'إلي بافلان' كما نقول الآن الي روح فلان أو علي روحه، وفي مقابل العبارة الشائعة: 'إلي كافلان'، إلا أنها دأبت في الوقت نفسه علي تمثيل 'البا' باللفظ والصورة تدخل القبر وتحط علي الجسد، ثم تصعد لتري الشمس المشرقة، أو ترتوي من بركة القبر وتحط علي أشجار خميلته، ثم ترقي إلي السماء لتتخذ موضعها بين النجوم، وتنتفع بزروع العالم العلوي وأنهاره وتتقبل عطايا أربابه.

وهكذا يحسن استخدام أحد ثلاثة تعبيرات عوضا عن تعبيري الأبواب الوهمية وأبواب الكا الشائعين، وهي: الواجهات ذات المداخل الرمزية، أو الواجهات ذات منافذ البا، علي اعتبار أن المنافذ تخدم أغراض الدخول والخروج معا، وأن البا كانت تستحب الخروج من القبر أكثر من حبها للدخول فيه. وكل من هذين التعبيرين يفي بغرضه ولكنه ثقيل علي السمع بعض الشيء. أما التعبير الثالث فهو 'مداخل الروح'، وقد آثرناه عنوانا لهذا البحث باعتباره أخف لفظا وجرسا من أخويه، وباعتبار لفظ المدخل أوسع مدلولا من لفظ الباب ويستطيع أن يدل عليه وعلي المكان الذي يحتويه، وإن كان ذلك لن يحول دون العودة إلي الاستعانة بتعبير الأبواب الوهمية إذا انطبق علي هيئات الأبواب فعلا أو ورد في سياق الاستشهاد بعبارات معينة من بحث آخر.

ناقش أغراض مداخل الروح وتطوراتها المعمارية كل من ماسيرو وبتري وجيكييه ورش ويونكر وكابرو ريزنر وأنور شكري واسكندر بدوي وفاندييه، ووفي كل منهم بحثها حقه من وجهة نظره. لولا أن ذلك لن يحول بطبيعة الحال دون الاعتراف بأن الغموض لايزال، ولن يزال، يحيط ببعض جوانبها، وأنها تتطلب أكثر من بحث واحد لتتبع مراحل تطورها وللتعرف علي أكبر عدد من أغراضها ومعاني نصوصها.

ناقش أغراض مداخل الروح وتطوراتها المعمارية كل من ماسيرو وبتري وجيكييه ورش ويونكر وكابرو ريزنر وأنور شكري واسكندر بدوي وفاندييه، ووفي كل منهم بحثها حقه من وجهة نظره. لولا أن ذلك لن يحول بطبيعة الحال دون الاعتراف بأن الغموض لايزال، ولن يزال، يحيط ببعض جوانبها، وأنها تتطلب أكثر من بحث واحد لتتبع مراحل تطورها وللتعرف علي أكبر عدد من أغراضها ومعاني نصوصها.

***

ظهرت مداخل الروح في أفاق العقائد والعمائر المصرية منذ أوائل العصور التاريخية علي أقل تقدير، تحت سطح الأرض حينا، وفوق سطح الأرض حينا آخر. وبدأت شبهاتها تحت سطح الأرض منذ أن شكل المعماريون خلال عصر الأسرة الأولي مستطيلات مختلفة السعة متفاوتة الغور في بعض جدران الأجزاء السفلي من مقبرتي الفرعون ُري والفرعون واجي في منطقة أبيدوس، وشكلوا عددا منها في باطن الجدران الداخلية لبعض الغرف الجانبية الصغيرة التي أحاطت بحجرة الدفن وقامت مقام مخازن الأدوات وأواني الطعام والشراب، ثم شكلوا عددا آخر منها في جوانب بعض الأكتاف اللبنية التي فصلت بين كل غرفة وأخري وساعدت في الوقت نفسه عي رفع سقف المقبرة. ولم يلتزم المعماريون حينذاك باتجاهات معينة في توزيع هذه المستطيلات، ولكنهم عبروا عن ضرورتها الخفية بأن شكلوها في جدرانها بعد أن فرغوا من كساء جدران المقبرة بالملاط، ثم صبغوها بلون أحمر، وقاربوا بين هيئتها وبين هيئة المداخل والأبواب، حتي بدت في صورتها العامة أقرب الي هيئة الباب ذي المصراعين علي جانب كل كتف، وأقرب الي هيئة المدخل المصمت أو الباب ذي المصراع الواحد في باطن كل حجرة.

وليس من اليسير تعليل الأغراض الحقيقية من تشكيل هذه المستطيلات (أو المداخل أو الأبواب) تحت سطح الأرض، ولكن ثمة فروض محتملة بشأنها:

فقد ترمز مستطيلات الأكتاف إلي مداخل رمزية تسلكها روح الفرعون المتوفي إلي الحجرات التي فصلت الأكتاف بين كل واحدة منها وأخري، لتنتفع بمحتوياتها انتفاعا يناسب الحياة التي انتقلت إليها....، علي حين ترمز المستطيلات المشكلة في بواطن الحجرات إلي مداخل تسلكها أرواح أتباع الفرعون الذين وسدوا حول حجرة دفنه قبل وفاته ليقوموا علي خدمته في آخرته، وتسلكها أرواح أتباعه الآخرين الذين دفنوا بعد وفاته تحت مصاطب مستقلة خارج مقبرته واتجهت جثثهم ناحية حجرة دفنه، تأكيدا لتبعيتهم وولائهم له، وأملا في أن تنضم أرواحهم إلي معيته وتصحب روحه في آخرتها. ولو أنه يقف في سبيل ترجيح هذا الاحتمال الأخير أن المستطيلات (المداخل) شكلت داخل المقبرة وليس خارجها، أي شكلت خلف واجهاتها وليس في صدرها.

وثمة فرض رابع لتفسير أغراض هذه المستطيلات الأخيرة يمكن استعارته علي حذر مما رتبه ولتر إمري علي تتابع المشكاوات في الواجهات الخارجية لمصاطب سقارة وافترض فيه أنها قامت مقام أبواب رمزية لمخازن الطعام والشراب المبنية خلفها فوق سطح الأرض، وأن أصحابها اعتبروها أبوابا لكاوات المواد المحفوظة فيها. وذلك إن صح أمكن تفسيره بأنهم تخيلوا لكل نوع من أنواع الطعام والشراب 'كا' أي طاقة (أو روحا علي حد تعبير إمري) تكفل استمرار صلاحيته مادامت تلقي معونة أصحابها عن طريق تلاوتهم تراتيل الدين وتعاويذ السحر.

أما اللون الأحمر الذي صبغت به مستطيلات أبيدوس فيحتمل أنه قصد به مجرد تمييز هيئاتها عن اللون الغالب للجدران المحيطة بها، وذلك فرض بسيط يزكيه استخدام اللون الأحمر في بعض مصاطب الأتباع المحيطة بمقابر الفراعنة في المنطقة نفسها لكتابة أسمائهم وسط مساحات بيضاء صغيرة في الأجزاء العلوية من الجدران الجنوبية لحجرات دفنهم. وثمة فرض آخر، وهو احتمال تعبير اللون الأحمر للمستطيلات عن مادة الخشب التي تصنع الأبواب عادة منها، وذلك فرض يزكيه هو الآخر استخدام فناني العصور التاريخية للون الأحمر للتعبير عن الخشب أحيانا (وإن كانوا قد عبروا عنه باللون الأصفر أحيانا أخري

وأخذت مصاطب سقارة والجيزة وطرخان ببعض ما أخذت به مقابر الفراعنة في أبيدوس من شبهات وجود مداخل رمزية تحت سطح الأرض، وزادت عليها عناصر تناسبها.

ومن هذه المصاطب مصطبة ضخمة في سقارة تنسب إلي واجي (؟) أو أحد أفراد أسرته تعاقبت علي جوانب حجرة دفنها أكتاف لبنية كسيت واجهاتها بألواح خشبية صفحت برقائق ذهبية مزخرفة، وشكلت شرق الكتف الأوسط من جدارها الجنوبي مشكاة يعتقد واتر إمري انها كانت تتضمن بابا خشبيا في باطنها، أو تضمنت علي أقل تقدير لوحة خشبية أدت غرض الباب الرمزي لروح صاحبها، وافترض أنه كانت تواجهها علي الجدار الشمالي لحجرة الدفن مشكا (؟) أخري عثر تحت أنقاضها علي حفرة تضمنت عظام غزالتين صغيرتين وضعتا قربانا لصاحب المقبرة.

ومصطبة أخري في طرخان تحتمل نسبتها الي النصف الاول من عصر الأسرة الأولي، ظهرت في الجدارين الشمالي والجنوبي من حجرة دفنها أربع مشكاوات قليلة الغور (لايتجاوز عمقها نصف البوصة). لونت باللون الأحمر وواجهت مخازن القرابين المحيطة بحجرة الدفن، وذلك مما يدعو الي اعتبارها مداخل رمزية لروح صاحبها الي حيث تنعم بالطعام والشراب والمناع المرصود من أجلها في مخازن مقبرته.

وثمة شبهة أخري تضمنتها بعض مقابر سقارة، إذ ثقبت بعض المتاريس الحجرية التي تسد ما بين الدرج وبين حجرة الدفن بثقوب كبيرة نافذة، وهذه قد تكون ذات فائدة عملية وهي إدخال الحبال فيها للاستعانة علي إنزال المتراس تحت سطح الأرض، وهذا هو الاحتمال المرجح، أو تكون ذات مغزى ديني يسمح باعتبارها منافذ رمزية تخدم غرضا من أغراض الحياة الثانية في القبر، وهذا الفرض الثاني وإن يكن ضعيفا إلا انه تكرر في متاريس بعض مقابر الأسرة الرابعة في الجيزة وقيل عنه إنه لصالح الرؤوس البديلة. المقامة خلف المتاريس تحت سطح الأرض.

أما مقابر حلوان من العصر الثني ذاته، فقد ظهرت في بعض مخازنها السفلي غير ذات الأبواب، كوات مستطيلة نافذة، شبهت بفتحة سرداب التمثال في الدولة القديمة.

***

ظلت مداخل الروح أكثر تعبيرا عن أغراضها فوق سطح الأرض منها تحت سطح الأرض، وظهرت شبهاتها هي الأخرى منذ عصر بداية الأسرات في مصاطب صغيرة وكبيرة، في واجهاتها حينا وفي مقاصير قربانها حينا آخر.

فقد احتفظت منطقة طرخان بأطلال مصاطب عادية ردها فلندرز بتري إلي المرحلتين 77 78 من توقيته المتتابع، أي إلي بداية الأسرات، أو مقابلها بقليل، وألحقت بكل مصطبة منها فوق سطح الأرض حجرة متواضعة للقرابين اخترقت جدارها الخلفي، المشترك بينها وبين بناء المصطبة، فتحتان مستطيلتان متجاورتان وشيدت هذه الحجرات المتواضعة علي أطراف الواجهات الشرقية لمصاطبها حينا وعلي أطراف واجهاتها الغربية حينا آخر، ربما بما يتفق مع اتجاه المتوفي، ومع مدي اتساع الأرض التي بنيت المصطبة فوقها بحيث لاتزاحمها حجرة قرابين المصطبة المجاورة لها، شرقية كانت أم غربية.

ويعتقد بتري وريزنر أن هذه الحجرات أو المقاصير كانت مكشوفة، واعتبراها مجرد أفنية مرة. وقد يكون استنتاجهما صحيحا علي أساس دراساتهما ومشاهداتهما الكثيرة، ولكن ألم يكن في عدم تسقيفها ما يعرض القرابين التي توضع فيها لاعتداءات الحيوانات والطيور فضلا عن فقراء الناس، بغض النظر عما إذا كانت هذه القرابين ذات قيمة أم كانت متواضعة كما تنم عن ذلك بساطة مصاطب أصحابها وخشونة أوانيها الباقية داخل مقاصير القرابين نفسها وحول جدرانها؟ وإذا صح أن أصحابها تركوها مكشوفة في متناول الأيدي عن عمد فعلا، فهل يدل ذلك علي أنهم كانوا يرون في انتفاع الفقراء والعجماوات بها ثوابا ورحمة للمتوفي كما لايزال بعضنا يعتقد في عصرنا الحاضر؟ أو يدل علي أقل تقدير علي أنهم كانوا يضعونها باسم المتوفي ثم يبرئون ذممهم منها، ويتركونها للمقادير كيفما كانت؟

علي أنه مهما يكن من أمر هذه المشكلة الفرعية، فإن تكرار وجود الفتحتين المستطيلتين الواصلتين بين مقصورة القربان وبين مصطبتها ينم علي الأرجح عن الرغبة في استخدام الروح لهما استخداما يناسبها حين تقدم القرابين باسمها وحين تتلي الأدعية ويحرق البخور لصالحها.

ولكن هل يدل ازدواج الفتحتين علي الرغبة في دخول الروح من إحديهما وخروجها من الأخرى؟ أم يعبر عن رغبة أصحابهما في تقليد هيئة المصاطب ذات المشكاتين وان اكتفوا هنا فجعلوهما فتحتين نافذتين داخليتين؟ كل من الفرضين محتمل، وإن أضاف البعض فرضا آخر وهو قيامهما بدور عيني 'وُاة' اللتين ظهرتا علي جوانب التوابيت منذ عصر الانتقال الأول (والأصح منذ عصر الأسرة السادسة)، ليري المتوفي بهما عالم الأحياء ومقدمي القرابين والشمس المشرقة.

***

ظهرت المصاطب ذات المشكاوات الخارجية ثلاثة طرز: كما هو معروف. مصاطب ذات مشكاة واحدة، وأخري ذات مشكاتين، وثالثة تعاقبت المشكاوات علي واجهاتها الأربعة.

ودلت الآثار المتبقية من مصاطب الأتباع في العصر الثني بسقارة علي أنها كانت مقبية السقوف مائلة الجوانب الخارجية ميلا خفيفا، تتصدر الجزء العلوي للطرف الجنوبي من واجهاتها الشرقية مشكاة أو كوة منتظمة الشكل ترتفع عن مستوي سطح الأرض وهذه يدل انفرادها بنفسها علي أنها كانت تؤدي غرضا معينا، قد يتمثل في تخصيصها لوضع القرابين المتواضعة وإشعال البخور، أو يتجاوز ذلك إلي اعتبارها منفذا رمزيا لروح صاحبها. ويبدو أن وجودها لدي الطرف الجنوبي من واجهات مصاطبها كان ذا صلة بعادة وضع رأس المتوفي ناحية الجنوب في أغلب الأحوال.

واحتفظت المصاطب ذات المشكاتين بخصائصها: فكانت المشكاتان تبنيان في واجهاتها الشرقية، كما هو معروف، متجاورتين أحيانا ومتباعدتين في أغلب الأحيان بحيث تصبح إحداهما قريبة من الطرف الشمالي لواجهة المصطبة وتظل الأخرى قريبة من طرفها الجنوبي، تأكيد الخاصية التماثل (السيمترية) التي طبعت فن العمارة المصري بطابعها.

واحتفظت المصاطب ذات المشكاتين بخصائصها: فكانت المشكاتان تبنيان في واجهاتها الشرقية، كما هو معروف، متجاورتين أحيانا ومتباعدتين في أغلب الأحيان بحيث تصبح إحداهما قريبة من الطرف الشمالي لواجهة المصطبة وتظل الأخرى قريبة من طرفها الجنوبي، تأكيد الخاصية التماثل (السيمترية) التي طبعت فن العمارة المصري بطابعها.

وجرت العادة علي تمييز المشكاة الجنوبية عن أختها الشمالية، باتساعها عنها، أو عمقها، أو تعدد مستويات أكتافها، أو تسقيفها ورضفها، ثم وضع مائدة القرابين أمامها أو في رحابها، وتثبيت لوحة القربان المسطحة فيها، وهي اللوحة التي تتابعت مفردات مناظرها المنقوشة منذ أوائل عصر بداية الأسرات بتصوير صاحبها جالسا أمام مائدة قربانه يحيط به اسمه وألقابه وطسته وإبريقه وقائمة بأسماء الأطعمة والمشروبات والكناوي والدهون والزيوت التي يتمني أن تتوافر دائما من أجله ويرجو أن يستمر انتفاعه بها إلي أبد الآبدين.

وخضعت مفردات المناظر المنقوشة علي هذه اللوحات في عصورها الأولي لتطورات اتصلت بتعاقب عهودها واختلاف أخيلة أصحابها، فاصطبغ تناول الفرد لقربانه في أقدمها بصورة مادية، وكان يصور أحيانا يضع يده مباشرة فوق شرائح الخبز المرتبة علي مائدته، وقد يعمد الفنان حينذاك الي تصوير هذه الشرائح ليعبر عما عمله أكله صاحبها منها.

ثم تعدلت هذه الصورة المادية شيئا فشيئا، واعتاد الفنان علي أن يصور صاحب المائدة يبسط كفه نحوها دون أن يمسها، كما لو كانت إشارته إليها كفيلة بأن تحقق له عملية الاستفادة المعنوية من خيراتها كاملة غير منقوصة. وتميزت مناظر اللوحات المتطورة في عصر الأسرة الثانية بتصوير الطست والإبريق قريبين من متناول يد صاحب اللوحة، تعبيرا عن رقي الحياة الخاصة في عصرها. وأصبح تصويرهما من العوامل المساعدة في توقيت اللوحات التي لم تتضمن نصوصها إشارات صريحة الي عصرها.

وليس ما يمكن تأكيده عن أقدم المواضع التي وضعت فيها هذه اللوحات في مصاطبها، فكل ما عرف عنها هو أنه عثر عليها فوق سطح الأرض في أغلب الجبانات الشمالية للعصر الثني، فيما خلا قلة منها أمكن ترجيح تثبيتها أصلا في المشكاة الجنوبية الرئيسية لمصاطبها. وفيما خلا لوحات حلوان التي عشقت في مواجهة رأس المتوفي بسقف حجرة دفنه وقرب حافة البئر الصغيرة التي تصل بين هذه الحجرة وبين الجزء العلوي لمصطبته عساه ينتفع بما صور عليها انتفاعا دائما يناسبه، ولتكون بموضعها وصورها هاديا لروحه إلي الطريق الذي تسلكه الي مقصورة قرابينها فوق سطح الأرض.

ثم انتهي المطاف باللوحات بعد ذلك. هنا وهناك، إلي أن اتخذت وضعها الثابت في صدر المشكاة الرئيسية للواجهة الشرقية من مصاطبها.

وارتبط تمييز المشكاة الجنوبية عن أختها الشمالية بنفس العامل الذي أدي إلي وجود المشكاة الوحيدة في الطرف الجنوبي من واجهة مصطبتها، وهو قربها من الاتجاه المعتاد لرأس المتوفي. كما ارتبط في المقابر الأسرية بتخصيصها لقرابين الزوج وتخصيص أختها الشمالية لقرابين زوجته. وقد يراعي أحيانا إليها. ولم يتغير تمييز المشكاة الجنوبية، إلي تمييز الشمالية، في غير حالات معدودة ظهر بعضها فيما بين عصر الأسرة الخامسة وبين عصر الانتقال الأول في منطقة إدفو.

أكد ريزنر أن طراز المصاطب ذات المشكاوات علي واجهاتها الأربعة كان طرازا ذا صبغة جنازية في جملته. وأخذ هرمان يونكر برأي عام قال فيه أنه قصد بها، أي المشكاوات، أن تسمح لروح المتوفي بالدخول إلي مقبرته وخروجها منها. وساق إمري رأيه الذي أسلفناه وهو أنه إذا بنيت خلف المشكاوات مخازن فوق سطح الأرض، أصبحت هذه المشكاوات أبوابا لكاوات (؟) أصناف الطعام والشراب المختزنة خلفها.

غير أنه يبدو أن في اعتبار المشكاوات أبوابا علي الإطلاق تعميما لايخلو من شك، فمشكاوات المصاطب كانت تؤدي غرض الزخرف المعماري أكثر من غرض آخر، لاسيما بالنسبة إلي المشكاوات المتتابعة التي تعددت مستويات أكتافها الداخلية ولونت وزخرفت بشكل يبعد بها عن الطابع العملي للأبواب العادية أو الأبواب الرمزية. وليس ما يحول بعد ذلك دون أن نذهب مع جيكييه ومن أخذوا برأيه إلي أن أسلوب المشكاوات انتقل من المساكن إلي المصاطب وأن المشكاوات في اللبن قلدت في بداية ظهورها تركيبات معمارية في مساكن دنيوية قديمة استخدم اللبن والخشب في بنائها، وذلك علي أساس اعتبار المصطبة مسكنا أخرويا للمتوفي يقلد هيئة مسكنه الدنيوي (وذلك علي العكس من رأي ريزنر سالف الذكر وعلي العكس مما ارتآه بتري ومن أخذوا برأيه عن تقليد المشكاوات لمساكن خشبية متسعة قديمة).

وثمة فرض آخر أقل احتمالا، افترضت فيه Mme Desroches Noblecourt أن مشكاوات المصاطب قلدت مشكاوات أسوار حصينة ورمزت إلي الحماية السحرية لمساكن المصطبة، علي حد تعبيرها.

على أنه أيا ما كان من هذين الفرضين، فلم يكن من الطبيعي أن تتعاقب الأبواب بتعاقب المشكاوات سواء في واجهات القصور أم في واجهات الأسوار. وإنما يحسن قصر أداء المشكاة لغرض المدخل الرمزي (أو الباب الرمزي) علي مشكاوات بعينها ميزها المعماريون عن أخوانها بميزات مقصودة. وظل هذا التمييز في أغلب أحواله من نصيب إحدى المشكاوات الجنوبية في الواجهة الشرقية للمصاطب التي تتابعت المشكاوات علي واجهاتها الأربعة، وظهر من صوره في مقابر عصر بداية الأسرات أن لونت كل بواطن مشكاوات مصطبة. كبيرة في طرخان (ترجع إلي النصف الأول من عصر الأسرة الأولي)، باللون الأحمر، ثم تعمد البناء أن يميز من بينها المشكاة الرابعة في النصف الجنوبي للواجهة الشرقية، فكسا أرضيتها بألواح خشبية، ورأي بتري أن جوانبها. أو علي الأقل دخلتها العميقة، كانت مكسوة بالخشب أيضا، وذلك مما دعا إلي الاعتقاد بتخصيصها لتقديم القرابين فيها أو أمامها باعتبارها المدخل المختار لروح صاحبها. ولو أنه ينبغي أن يضاف من جهة أخري أنها لم تكن مواجهة لحجرة الدفن علي نحو ما روعي في أغلب مداخل الروح عندما استقرت مواضعها ووظائفها بعد ذلك خلال عصور الدولة القديمة.

وعثر ولتر إمري في أرضية مشكاة كبيرة بالطرف الجنوبي لواجهة مصطبة ضخمة في سقارة نسبها إلي الملكة مريت نيت (؟)، علي بقايا ألواح وعارضة خشبية رجح أنها كانت سقيفة ميزت مشكاتها عن أخواتها ودلت علي تخصيصها لأغراض الروح وتقديم القربان. ثم أضاف إمري ظاهرة أخري لا بأس من ذكرها، وهي عثوره في أرضيات مشكاوات كبيرة أخري في ذات النصف الجنوبي للواجهة الشرقية من المصطبة نفسها علي أوان ردها إلي عهد واحد وتميز منها إبريقان وطستان صغيران، وهذه يمكن تعليل وجودها في غير مشكاة القرابين الرئيسية بكثرة الهدايا والقرابين التي قدمت باسم الشخصية الكبيرة صاحبة المصطبة. مع ضيق المشكاة الرئيسية المسقوفة بمحتوياتها.

ويظن إمري أنه كان يعلو مشكاوات المصطبة، أو بعضها، إطار طيني دائري المقطع يشبه هيئة الخيرزانة (Torus) التي أصبحت تحيط بحواف مداخل الروح (الأبواب الوهمية) في عصور الدولة القديمة.

***

لم يشهد عصر بداية الأسرات انعقاد الصلة بين لوحة القربان وحدها وبين مشكاوات القرابين ومداخل الروح، وإنما افترض عدد من الباحثين صلة أخري في الغرض والتعبير بين مداخل الروح في العصر نفسه وبين النصب الحجرية ذات القمة المقوسة التي توزعت بقاياها عند مقابر فراعنة الأسرة الأولي وأتباعهم في أبيدوس، والتي جري الاصطلاح علي تسميتها باسم النصب الابيدية، وان اختلفت آراء بعض هؤلاء الباحثين عن بعض آخر في تحديد الأغراض والتعبيرات المشتركة بينهما.

فذهب ماسبيرو وجييكيه إلي أن النصب والأبواب الوهمية أدت غرض التعبير عن باب مقر المتوفي، ثم عبرت عن داره الأخروية كلها، أي مقبرته. ولكن جيكييه نبه من ناحيته إلي وجود اختلافات تفصيلية بين وظيفة النصب وبين وظيفة الباب الوهمي، فالنصب التي كان يكتفي فيها بتسجيل اسم صاحبها عليها، قصد بها في رأيه أن تظل شاهدا عليه وعلي ملكيته لقبره وذلك علي العكس من الباب الوهمي الذي كان ينقش عليه اسم صاحبه ودعواته إلي أرباب الآخرة، ويقصد به أن يؤكد ارتباطه بأولئك الأرباب وأن يكون سبيلا لدخول روحه إلي مقبرته وخروجه منها.

ورأي ُان كابار ومرجريت مري واسكندر بدوي أن كلا من النصب ذات القمة المقوسة والأبواب الوهمية (المداخل الرمزية) ذات الحافة العليا المسطحة كانا يقلدان مرحلتين معماريتين متتاليتين شيدت بهما واجهات أكواخ المعبود إنَوراعي التحنيط والتطهير، في عصر بداية الأسرات وعصور الدولة القديمة. وأضافوا أن تقليد واجهات هذه الأكواخ في نصب المقابر وأبوابها الوهمية كان يعبر عن الرغبة في نسبة طقوسها الي المتوفي، أو هو يدل بمعني آخر علي رغبة أصحابها في ان ترد عليهم فائدة الطقوس والدعوات التي تجري داخل نماذجها الأصلية. أي مقاصير إنبو، إلي الأبد. وعاد كابار فاعترض علي تسمية الباب الوهمي الشائعة وافترض أن طرازه كان يعبر عن واجهة ناووس يحتوي علي تماثيل جنازية تستخدم في أداء الطقوس المقدسة لولا أن هذا التفسير علي الرغم من حداثته لازال بعيدا عن التأكيد.

ورأي شكري أن النصب والأبواب الوهمية قلدا طرازين لأبواب مساكن قديمة بني أصحابها بعضها مقبية السقف وشيدوا بعضها الآخر مستطيلة الواجهة والسقف، وترتب علي ذلك أن أدت كل منهما، أي النصب والأبواب الوهمية، أغراض الأخرى.

وهكذا يمكن أن ننتهي إلي أنه إذا صح ما ذهبت إليه الآراء السابقة من عقد الصلة بين فكرة النصب وأغراضها وبين فكرة الأبواب الوهمية وأغراضها، وهو في مجملة مقبول، أمكن اعتبار نصب أبيدوس في العصر الثني مرحلة من مراحل التطور نحو مداخل الروح الكاملة خلال عصور الدولة القديمة.

***

خرج عصر الأسرة الثالثة بتطور جديد في تقليد هيئة المداخل داخل المقابر تحت سطح الأرض حينا وفوق سطحها حينا آخر. فتضمنت الدهاليز السفلي للهرم المدرج ومقبرة زوسر الجنوبية في سقارة ست مشكاوات حدد كلا منها إطار حجري مستطيل حاد الزوايا، فأصبحت تقلد هيئة المداخل، وظهرت لكل منها في داخلها وتحت عبها الحجري العلوي أسطوانة حجرية أفقية قلدت هيئة حصير ملفوف حول أسطوانة خشبية (طبلة)، كان يسدل بجذبه إلي أسفل ليستر مداخل المساكن القديمة، ثم أصبح يؤدي الغرض نفسه بالنسبة إلي المداخل المتطورة ذات الأبواب الخشبية حين تنفتح أبوابها علي مصاريعها. وأجاد صانع هذه الإسطوانات تقليد هيئة أعواد الحصير الأفقية العريضة، كما أجاد تقليد تفاصيل الجدائل أو الحبال الرفيعة التي تحرمها وتتداخل في نسيجها علي هيئة السدى واللحمة (وذلك مما دعا جيكييه وركه إلي اعتبارها تمثل الحصير ذاته بغير اسطوانة تحته) (شكل 5) وعلت العتب العلوي لكل مشكاة نافذتان صغيرتان رمزيتان متباعدتان تضمنت كل منهما في جزئها العلوي أسطوانة حصير حجرية صغيرة تناسبها.

واحتوت كل مشكاة في صدرها لوحة تفشت بصورة الفرعون زوسر وألقابه ورموزه الملكية ورموز أخري إلهية، فصورته اللوحات الست يؤدي مراسيم معينة أمام مقاصير آلهته، مشدود العضلات، منتصبا راسخا حينا، ومسرعا في خطوة لاتكاد أطراف أصابع قدميه تلمس الأرض حينا آخر، وجعلوا لسطوح صوره تموجات خفيفة عبرت عن تكوين عظامه وشدة عضلاته نحافة خصره وامتلاء شفتيه، في وضوح كامل.

وبهذا التركيب انتظمت لمداخل مقبرتي زوسر ( أو أبوابها) ثلاثة عناصر أصبحت من ضرورات مداخل الروح حين اكتملت صورتها. وهذه العناصر هي: الإطار الخارجي المسطح الذي يتألف في مجمله من كتفين بسيطين وعتب علوي، وأسطوانة الحصير الحجرية التقليدية، ثم اللوحة الداخلية المنقوشة بصورة صاحبها واسمه وألقابه. ولم يبعد بلوحات زوسر عن أداء أغراض لوحات مداخل الروح التي لازمتها في عصر بداية الأسرات، سوي أن صورها عبرت عن عبادات ومراسيم دنيوية، دون مناظر تناول القربان الأخرى وتسجيل أنواعه وأعداده، إلا إذا افترضنا أن فنان زوسر استحب أن يعبر عن أمل فرعونه في دوام أدائه لمراسيم العبادة الدنيوية في أعياده الخاصة بعد انتقاله إلي دنياه الثانية، عن طريق تصويرها لروحه في داخل مقبرته.

)وذهب كويبل وفرث هذا المذهب في تعليل بناء مقاصير عيد السد في مجموعة زوسر بسقارة، فافترضا أنه بناها بجوار هرمه ليستخدمها أو تستخدمها روحه في الاحتفال بأعيادها في دنياها الثانية)

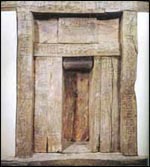

وظاهرت لوحات زوسر في مقبرته الجنوبية ثلاثة أبواب حجرية صماء (موصدة) ذات عوارض أفقية قلدت هيئة الأبواب الخشبية العادية ذات الدلفة الواحدة، وافترض كويبل أنها قلدت الأبواب الخلفية للبيوت التي عبرت اللوحات الثلاث عن مداخلها الأمامية. وما من شك في أن أمثال هذه الأبواب الصماء العادية المقلدة في الحجر هي الأقرب إلي أن تسمي باسم الأبواب الوهمية أكثر من الأبواب الأخرى التقليدية موضوع البحث والتي آثرنا لها تسمية مداخل الروح حينا والمداخل الرمزية حينا آخر.

وانتفعت عمارة مقابر الخاصة في عصر الأسرة الثالثة بخصائص مداخل الروح في مقبرتي زوسر، انتفاعا يتناسب مع بنائها باللبن دون الحجر. وظهرت صور هذا الانتفاع في بضع مصاطب من أهمها مصطبة حسي رع في سقارة ومصطبتان في الرقاقنة.

وتضمنت مصطبة حسي رع في تكويناتها المعمارية عناصر قديمة وأخري حديثة. فتصدرت واجهتها الشرقية مشكاتان، إحداهما شمالية بسيطة، والأخرى جنوبية متسعة مركبة يفضي مدخلها إلي دهليز ضيق يمتد بطول المصطبة، وتظل عليه منها احدي عشرة مشاكة (تواجه الشرق) زخرف الرسام سطوحها وجوانبها بتكوينات خطية هندسية ذات ألوان مبدعة ورسوم تقلد ستائر الحصير الفاخر وحبالها. وتضمنت كل مشكاة في باطنها لوحة خشبية مستطيلة نقش عليها فنانها صور صاحبها وألقابه، في أسلوب قلد به خصائص النقش عند زوسر، من حيث قلة البروز وإظهار الجسم الممشوق والتعبير عن شفافية جلد الوجه ووضوح عظام الوجنتين والترقوتين.

ثم عبر الفنان عن كفايته ودقته وعن ثراء صاحب المصطبة وأناقته بتمثيل شعره المستعار في كل لوحة بترجيلة خاصة تختلف عن أخواتها في بقية لوحاته الأخرى.

وظهر حسي رع في لوحتين من لوحاته الست الباقية ذات النقوش الواضحة، واقفا تعلوه ألقابه، وظهر في اثنتين أخريين بالهيئة نفسها ولكن تحيط به مع ألقابه قائمة بالقرابين التي تمناها لنفسه. وظهر في لوحته الخامسة جالسا ببعض شارات الأناقة والعمل يبسط يمينه نحو مائدة قربانه وأمامه طست وإبريق وبخور ودنان نبيذ..، ثم ظهر في لوحته السادسة واقفا يصب ماء طهورا أمامه، ولعله كان يصبه فوق مائدة ضاعت آثار نقوشها. وعبر تعدد هيئات حسي رع وأوضاعه في مناظر لوحاته (ومناظر بقية اللوحات التي ضاعت آثارها) عن ترف حياته الدنيوية وعما كان يرجوه من ترف حياته الأخروية في آن واحد.

وهكذا جمعت عمارة مصطبة حبي رع بين ثلاثة عناصر قديمة وبين ثلاثة أخري حديثة.

وتمثلت عناصرها القديمة في وجود المشكاتين في واجهتها الخارجية، مع تمييز الجنوبية منهما، وفي وجود الإحدى عشرة مشكاة المتتابعة في واجهتها الداخلية، ثم في أخذها بعادة تثبيت اللوحات في صدور مشكاواتها.

أما عناصرها الجديدة فتمثلت في تعدد لوحاتها بتعدد مشكاواتها، وفي اصطباغ بعض مناظرها بالطابع الدنيوي، مع اقتباس موضوعات لوحات القرابين الحجرية لبعض لوحاتها الخشبية، لاسيما تلك اللوحة التي صورت حسي رع جالسا أمام مائدة قربانه، وهي لوحة يرجح أنها شغلت المشكاة الخامسة من المشكاوات الجنوبية في واجهة مصطبته وحددت بذلك موضع تقديم القرابين من أجله.

وظهرت في الجزء العلوي لكل لوحة خشبية فتحة صغيرة أفقية مستطيلة (فيما خلا واحدة منها علاها إفريز أفقي أكثر عرضا منها جعلها تشبه هيئة مصراع الباب في الكتابة الهيروغليفية)، وافترض كويبل وفرث أنها استخدمت في تثبيت اللوحات داخل مشكاواتها عن طريق حشو يصل بينها وبين قوالب اللبن الموجودة خلفها، ولكنهما أضافا أنهما لم يعثرا علي أثر مادي لهذا الحشو. واستبعد اسكندر بدوي فكرة استخدام هذه الفتحات لتثبيت لوحاتها، وافترض أنها كانت تعبر عن نوافذ وهمية. وهو فرض كان من الممكن قبوله باعتبارها تقليدا متواضعا للنوافذ الصماء التي علت لوحات زوسر واعتبارها مرحلة متواضعة سبقت ظهور الشراعة الرمزية التي سوف تعلو مداخل الروح في أوائل عصر الأسرة الرابعة لولا أنها نقرت في خشونة واضحة وفي غير تنظيم مما لا يتناسب مع العناية الفائقة في إخراج نقوش لوحاتها وصورها، وذلك مما يدعو إلي الظن بأنها كانت مغطاة بوسيلة ما وبشكل لايفسد منظر لوحاتها.

وظهرت في الجزء العلوي لكل لوحة خشبية فتحة صغيرة أفقية مستطيلة (فيما خلا واحدة منها علاها إفريز أفقي أكثر عرضا منها جعلها تشبه هيئة مصراع الباب في الكتابة الهيروغليفية)، وافترض كويبل وفرث أنها استخدمت في تثبيت اللوحات داخل مشكاواتها عن طريق حشو يصل بينها وبين قوالب اللبن الموجودة خلفها، ولكنهما أضافا أنهما لم يعثرا علي أثر مادي لهذا الحشو. واستبعد اسكندر بدوي فكرة استخدام هذه الفتحات لتثبيت لوحاتها، وافترض أنها كانت تعبر عن نوافذ وهمية. وهو فرض كان من الممكن قبوله باعتبارها تقليدا متواضعا للنوافذ الصماء التي علت لوحات زوسر واعتبارها مرحلة متواضعة سبقت ظهور الشراعة الرمزية التي سوف تعلو مداخل الروح في أوائل عصر الأسرة الرابعة لولا أنها نقرت في خشونة واضحة وفي غير تنظيم مما لا يتناسب مع العناية الفائقة في إخراج نقوش لوحاتها وصورها، وذلك مما يدعو إلي الظن بأنها كانت مغطاة بوسيلة ما وبشكل لايفسد منظر لوحاتها.

وشابهت لوحات حسي رع لوحتان لمصطبتين في الرقاقنة تصدرت إحداهما مقصورة صغيرة خلف المشكاة الجنوبية في مصطبتها، وكانت عبارة عن لوحة خشبية ذات كتفين نقشت عليها صورة صاحبها 'شبس' يتدثر بجلد فهو ويحمل عصوية ونقشت ألقابه حوله، وعلتها أسطوانة الحصير التقليدية. أما الأخرى فهي لوحة حجرية تصدرت جزءا من الواجهة الشرقية لمصطبتها وأحاطها سور من اللبن، ونقشت عليها صورة صاحبها 'سامري' واقفا يمد يده بعصاه من ثني ذراعه ثنية لطيفة، وواجهته مجموعة قرابين بسيطة. وغيرت نقوش هاتين اللوحتين عن صورة من صورة من صور الفن الاقليمي في عصرها في مقابل فن العاصمة الذي مثلته نقوش حسي رع التي سبقتها بفترة قصيرة.

***

تأثرت مداخل الروح بدفعة معمارية جديدة حين أصبحت سطوح مشكاواتها تكسي بألواح حجرية في مصاطب كبار الأفراد منذ أواسط عصر الأسرة الثالثة. واكتمل هذا التجديد المعماري في مصطبة خع باوسكر وزوجته نفرحوتب فكسا البناء بوطان وجوانب مشكاتي الزوجين (في صدر الجدار الغربي لمقصورة القرابين الجنوبية في مصطبتهما المزدوجة) بألواح حجرية مصقولة وتحت أسطوانة الحصير لكل منهما من الحجر أيضا، فاقترب تكوينهما نتيجة لذلك مما بدأت

تأثرت مداخل الروح بدفعة معمارية جديدة حين أصبحت سطوح مشكاواتها تكسي بألواح حجرية في مصاطب كبار الأفراد منذ أواسط عصر الأسرة الثالثة. واكتمل هذا التجديد المعماري في مصطبة خع باوسكر وزوجته نفرحوتب فكسا البناء بوطان وجوانب مشكاتي الزوجين (في صدر الجدار الغربي لمقصورة القرابين الجنوبية في مصطبتهما المزدوجة) بألواح حجرية مصقولة وتحت أسطوانة الحصير لكل منهما من الحجر أيضا، فاقترب تكوينهما نتيجة لذلك مما بدأت

مداخل مقبرتي زوسر في أوائل عصر الأسرة. وقسم المعماري واجهة المشكاتين بقنوات رأسية كستها بطابع زخرفي مقبول ثم زادها حلية بتقليد زخارف الحصير الفاخر عليها. وترتب علي هذا التطور المعماري أن اتسعت المسطحات الصالحة للنقش أمام الفنان فاستغلها في تكرار نقش ألقاب صاحب المقبرة وصوره جالسا إلي مائدته في دخلة مشكاته التي عبرت عن موضع بابها، وسجل أسفله قوائم قرابين منسقة في صفوف رتيبة، وعبر بالمنظر في مجمله عن صورة الحياة المادية التي ارتجاها صاحب المقبرة لنفسه في عالم الغرب أو في داخل مسكنه الأخروي 'وهي نفس الأغراض التي خدمتها مناظر لوحات القرابين من قبل'. واستغل الفنان جانبي دخلة المشكاة العميقين في تصوير خع باوسكر منتصبا متجها الي الداخل بعصاه، وكرر تحته جداول قرابينه، ثم كرر أهم ألقابه علي أسطوانة الحصير الحجرية وعلي العتب الحجري الضيق الذي علاها، أي أنه لم يدع جزءا من الكساء الحجري المشكاة إلا قلة لمصلحة صاحبه وتخليد ذكراه 'شكل 8'. ثم اتبع الأسلوب نفسه بالنسبة الي مشكاة زوجته وصورها وجداول قربانها.

وتكرر تبطين المشكاوات اللبنية الرئيسية بالألواح الحجرية وتقليدها لهيئة المداخل في مصاطب أخري، مع تفاوت في تنفيذ الزخرف المعماري ودقة النقش بين كل مصطبة وأخري. واكتملت صورة هذا التطور في مشكاتي الأمير نفرماعت 'ابن سنفرو' وزوجته أتت في ميدوم. فكسا المعماري مشكاة الأمير، في صدر مقصورة قربانه، بألواح حجرية ضخمة حولتها الي مدخل بكتفين ذي دخلة عميقة تعبر عن موضع بابه وتتوسط جزءها العلوي أسطوانة الحصير الحجرية، ثم أضاف أمرا جديدا استعار فيه لوحة القربان التي كانت تعشق قبلا في مشكاة القرابين وثبتها فوق عتب المدخل بحيث توسطته، وأزاد فوقها عتبا ثانيا، وأدي هذا العتب العلوي أغراضا عدة، فأصبح يمثل إطارا علويا للوحة يحقق التوازن المعماري بين ما تحتها وما فوقها، ويرمز بالفراغ الواقع بين العتبين الذي شغلت اللوحة أكبر جزء منه الي شراعة مدخل دار الآخرة أو نافذته، وبحيث ترمز اللوحة بمناظرها التقليدية إلي ما يرتجي أن تصبح عليه حال المتوفي قاعة طعامه فيما لو تطلع أحد إليه من شراعة داره، وذلك فضلا علي قيمة اللوحة الذاتية القديمة في تسجيل صور القرابين وأسمائها وأعدادها المرجوة لصالح صاحبها واحتمال الرغبة في استرشاد روحه بصورته المنقوشة عليها.

ولم يجد فنان ميدوم ضرورة إلي تصوير الأمير أمام مائدته في عمق المدخل كما فعل زميله في مقبرة خع باوسكر، بعد أن نقل هذا التصوير الي لوحة القربان في موضعها الجديد، فاكتفي بتصوير الأمير في صدر المدخل واقفا مرسلا يديه الي جانبه باسطا كفيه وصور تحته ولده الصغير يضع إصبعه علي فمه دلالة علي حداثة سنة وحاجته الي من يعوله، وصور علي الكتف اليمني للمدخل زوجته أتت، وعلي الكتف اليسرى أولاده وكاهن مقبرته، ثم أحاط جوانب المدخل الثلاثة بإطار حجري خارجي ضيق تحته في نفس الألواح الحجرية التي نحت الكتفين فيها.

وتكررت أغلب هذه العناصر والمناظر في مشكاة أتت زوجة الأمير، ثم انتقلت إلي عمارة مقابر كبار الأفراد في العصر نفسه، ومنها عمارة مقبرة مثن في سقارة.

وأضافت مدرسة ميدوم عناصر جديدة في تخطيط المدخل وتنفيذه في مصطبة الأمير رع حوتب، بعد فترة وجيزة من بناء مصطبة نفرماعت، فقلل المعماري عمق المدخل، وكرر كتفيه علي جانبيه بحيث أصبحت مسطحاته الأفقية ذات مستويين، وأزاد امتداد العتب العلوي أفقيا حتى غطي علي طرفي الكتفين الخارجيتين الجديدتين، علي العكس من العتب السفلي الذي اكتفي بتغطية امتداد الكتفين الداخلين. واستغل عمق الدخلة البسيطة لمثل ما استغله من اجله في مدخل نفرماعت، أي لنقش ألقاب الأمير وصورته واقفا بعصويه، وصور علي واجهتي الكتفين الداخليتين جماعة من أهل بيته. بينما سجل علي واجهتي الكتفين الخارجيتين قوائم الهدايا والقرابين المقدمة إليه والمرجوة من أجله.

ولمس الفنان لوحتي القربان في مدخل الأمير ومدخل زوجته نفرة بتجديداته، فأحاط لوحة الأمير بألقابه، وصور وسادة علي مقعده، وعز عليه أن يصور زوجته .

وان كانت سلامة النسب قد خانته هذه المرة فصور المائدتين بحجم صغير لا يتناسب مع حجم الجالسين أمامهما.

واستفادت مصطبة اينفر في دهشور من تطورات العمارة في ميدوم، فشكل المعماري لوحاتها الحجرية الكاسية لمشكاتيها الرئيسيتين علي طرازين: فبني احديهما بطراز بسيط عميق ذي كتفين، واستغل سطوحها الحجرية لتكرار ألقاب صاحبها وصوره، بردائه القصير مرة وبملفعة طويلة من جلد الفهد المرقش مرة أخري، وتميزت له صورة مثلته في عمق مشكاته جالسا بعصاه يرفع كفه اليمني المبسوطة علي فخذه رفعا قليلا كأنما يهم بأن يمدها نحو مائدة لم يصورها الفنان لضيق

المكان، وصور علي جانبي المشكاة العميقين جماعة من أتباعه يتجهون بقرابينهم ناحية صورته، ثم كرر صورهم علي جدارين يمتدان أمام المدخل كله. وبني المعماري المشكاة الأخرى بمستويين، أي بأربعة أكتاف، وكرر علي مسطحاتها أغلب المناظر السابقة وصور صاحبها علي أحد الكتفين الخارجيتين أمام مائدة قربانه، ليس وضع الجلوس المعتاد وإنما واقفا في حجم كبير وأمامه مائدة ضئيلة الحجم، دون سبب إلا لعدم توفيقه في اختيار النسب السليمة بينهما.

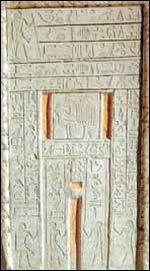

وبدأ مدخل الروح يهجر مشكاته بعد أن أخذ مقوماته منها وبعد أن أصبحت المصاطب الكبيرة تبني من الحجر، وغدا يمثل وحدة معمارية مستقلة بذاتها تمتاز عما حولها بعناصرها وموضوعات نقوشها. وتلف في صورته العامة من المفردات التي تتبعناها واحدة بعد أخري، أي من قائمين 'أو خدين أو كتفين' حجريين يحددان دخلته التي تعبر عن موضع بابه، والتي يختلف عمقها من مدخل إلي آخر، وتنقش علي واجهتيهما وجانبيهما الداخليين ألقاب صاحبهما وصوره متجها نحو الداخل حينا ونحو الخارج حينا آخر، وقادما من اليمين مرة ومن اليسار مرة أخري، بالنقبة القصيرة التي تبلغ الركبتين، أو بأخرى تمتد من الوسط حتى رسغي القدمين، أو بملفعة كبيرة من جلد الفهد، أو بالنقبة والملفعة معا، تبعا لثرائه وأذواق عصره، ثم بعصاه الطويلة أو بدونها، وبعصاه القصيرة 'سخم'، أو بعصويه معا، أو بشارة أخري فيصوره نحيفا وممتلئا، وحليق اللحية وبلحية مستعارة. وينتقل بعد ذلك الي تصوير أقرب الناس اليه لاسيما زوجته التي تصور عادة في أوضاع تناسب المواضع التي تصور فيها، ترسل يدا وتضم الأخرى الي صدرها أو ترفع بها زهرة الي انفها، وقليلا ما تجمل شعرها بالزهور، ويصور له أولاده يؤنسون وحدته ويلوذون بعصاه أو يتعلقون بأمهم إذا كانوا صغارا، أو يتقدمون اليه بالقرابين إذا كانوا كبارا، ثم بعض الأصدقاء والأتباع يقدمون الهدايا والقرابين اليه أو يحملون الي ساحة مقبرته ثمرات الأملاك الموقوفة عليها.

وتتوسط الجزء العلوي من الكتفين تلك الاسطوانة الحجرية التي ظهرت بتفاصيل نسيج حصيرها القديم عند زوسر، لولا أنها تخلت عن أغلب هذه التفاصيل بعد عهده وأصبحت ملساء تقريبا، ولهذا اعتبرها كل من BaLcz and Smith في صورتها الملساء مجرد تقليد لجذع خشبي أمامي من جذوع السقف ووسيلة للربط بين الكتفين، وقد مر بنا 'ص 109' كيف ذهب G. Jequicr and. H. Ricke إلي النقيض تماما، فاعتبراها نموذجا حجريا للحصير ذاته بغير أسطوانة تحته. ولكن لازال الرأي القديم باعتبارها تقليدا مبسطا لاسطوانة الحصير هو المرجح.

ويعلو الكتفين العتب الحجري المستطيل ويؤلف معهما زاويتين قائمتين. وقد أكتفت نقوشه في أبسط صورها بتسجيل اسم صاحبه وأهم ألقابه.

واكتفت بهذه العناصر الثلاث البسيطة بعض مداخل الدولة القديمة وتخلف من نماذجها الواضحة مدخل 'شري' أحد رؤساء كهنة المقابر والشعائر الملكية في أوائل عصر الأسرة الرابعة، وقد تميزت موضوعاته المنقوشة بتصوير صاحبه في عمق المدخل مرتين وليس مرة واحدة، وتصويره منتعلا 'علي خلاف المعتاد في تصوير الشخص حافيا بما يناسب قداسة الموضع الذي يصور فيه'، وتصويره علي كتف المدخل الأيسر يضع كفه اليمني علي كتفه اليسرى في هيئة الدعاء والتعبد.

غير أن أغلب المقتدرين من أصحاب المقابر لم يكتفوا لمداخلهم بهذه العناصر المبسطة، وانتفعوا بالتجديدات التي إضافتها مقابر أسرة سنفرو في ميدوم، أي بإضافة لوحة القربان فوق العتب وإضافة عتب علوي فوقها.

واختلفت هيئات لوحات القربان بين المربع وبين المستطيل بما يتناسب مع مساحة المدخل واتساع الأعتاب والأكتاف وذوق المعماري، ولكنها ظلت أميل الي الاستطالة، وسمحت استطالتها بعدد صور الأشخاص عليها، وقليلا ما صور صاحبها فوقها واقفا أمام مائدته عوضا عن جلوسه، وقلما استغني الفنان عن تصوير المائدة أمامه، ولكنه كثيرا ما صور زوجته معه تشاركه طعامه وتشاركه مقعده، أو تستقل بمقعد يجاوره، أو تجلس في مواجهته الي نفس مائدته، أو الي مائدة خاصة أخري 'كما حدث بالنسبة إلي لوحة نفرة زوجة رع حوتب'.

وقد يصور أمامه عوضا عن الزوجة بعض مقدمي الهدايا والقرابين يتقدمون بها اليه، أو يكرر صورته مرتين علي مائدتين متقابلتين، لا لشيء إلا لاتساع المساحة أمامه ورغبته في شغلها. وقد يستغل الفنان فوارق العرض بين اللوحة وبين العتبين في تسجيل اسم المتوفي وألقابه 'كما حدث بالنسبة إلي نفرماعت'، أو تصوير القرابين وقوائمها، أو تصوير جماعة من أفراد أسرته وأتباعها، أو تصوير تخطيطات واجهة القصر، وما يشبهها.

وقد يتصرف صانع اللوحة فيزيد فوقها أو تحتها إفريزا ضيقا من جسم الحجر الذي نحتها فيه، بما يزيد مساحتها، ويجعلهما علي هيئة دلفة النافذة أحيانا، وربما دلفة الباب أيضا.

وقد يتصرف صانع اللوحة فيزيد فوقها أو تحتها إفريزا ضيقا من جسم الحجر الذي نحتها فيه، بما يزيد مساحتها، ويجعلهما علي هيئة دلفة النافذة أحيانا، وربما دلفة الباب أيضا.

وقلما صنعت لوحة القربان من الخشب عوضا عن الحجر، وقلما شذ مكانها عن الوضع السالف بين العتبين إلا بالنسبة إلي مقابر كبار الأفراد في الجيزة في عهدي خوفو وخفرع حينما امتنعت إقامة مداخل الروح الكاملة علي غير قلة من مقابر الأمراء، فعادت اللوحة إلي واجهة المصطبة داخل مقصورة القرابين، وعشقت في بعض أحوالها في الزاوية الجنوبية الشرقية السفلي من الواجهة ووضعت أمامها كتلة حجرية عاطلة من النصوص لحمايتها في مكانها المنخفض. وعندما اقتصرت مهمة الفنان علي نقش اللوحة في هذه المقابر أفرغ جهده في إجادة نقشها وترتيب مناظرها وتنسيق جداولها حتى بلغ بذلك كله غاية قلما بلغتها نقوش اللوحات في عهد آخر.

وظلت الأعتاب العليا أكثر ثراء في نصوصها من الأعتاب السفلي نتيجة لاتساعها عنها في أغلب أحوالها.

***

لم يتغير اتجاه مدخل الروح حين استقلاله عن مشكاته القديمة عن اتجاهه حين ارتباطه بها، فظل يواجه المشرق، سواء أكان في واجهة المصطبة أم في داخلها، واتخذ مكانه في حالته الأخيرة في صدر الجدار الغربي لمقصورة القرابين، ليكون مدخلا الي عالم الغرب، وليستقبل دنيا الأحياء في الشرق ومطلع الشمس، وليستقبله الكهنة والزائرون ومقدمو القرابين فيستعيدون هيئة صاحبه المكررة علي صدره وأكتافه ويرددون اسمه المسجل والمخلد علي مسطحاته. وظل في أغلب أحواله أقرب ما يكون الي مدخل البئر المؤدية الي غرفة الدفن، ليكون مسلكا للروح منها واليها، حين تهبط من عالم السماء الي عالم ما تحت الأرض والعكس بالعكس، أو حين تأتي من دنيا الأحياء في الشرق إلي دنيا الأموات في الغرب، والعكس بالعكس أيضا. وليكون محلا مختارا لتقديم القرابين باسمها وقراءة التراتيل والدعوات لصاحبها. وتأكد هذا الفرض الأخير للمدخل بعدة عوامل، مثل وضع مائدة القرابين أمام دخلته، وتثبيت لوحة القربان في شراعته، وإقامة سرداب تمثال صاحب المقبرة خلفه في بعض الأحوال لكي يستفيد التمثال 'أو تستفيد الروح حين تتلبس التمثال' بما يقدم أمامه، ثم تسجيل دعاء القربان' حوتب دي نيسو' علي مسطحاته، لاسيما مسطح عتبه العلوي.

ويحتمل أن يكون تسجيل دعاء القربان قد بدأ منذ أواخر عصر بداية الأسرات أو أوائل الدولة القديمة، ولكنه لم يستقر في نصوص المقابر الا ابتداء من أوائل عصر الأسرة الرابعة وكان له وجهان: وجه مادي، وآخر معنوي. وجرت العادة علي توجيه الدعاء المادي الي الملك أكثر من غيره، وكان يبدأ بصيغة 'أو يهبه القصر والدولة باسم الملك' الي رجال دولته، وكان عطاء اقتصر في بعض عهوده وبعض أحواله علي أنصبة معينة من القرابين اليومية والموسمية التي كان تقدم أول ما تقدم الي معبد الشعائر الملكية وتتلي عليها تراتيل دينية تصرف نفعها الي روح الملك صاحب المعبد، ثم يقسم جزء كبير منها الي أنصبة مقدرة توزع تباعا علي موائد المقابر القريبة من المعبد والتي تعطف الفرعون علي أصحابها واختصهم بعطائه. وكان يشرف علي عملية تحويل القرابين من المعبد الي موائد المقابر موظف يلقب 'حري وجبو' أو حري وجب، وقد يكون هذا الإشراف فعليا ان كان صاحبه موظفا عاديا، أو يكون اسميا ان كان صاحبه من كبار الموظفين. وامتد العطاء الملكي في بعض صوره وبعض عهوده الي ما هو أكثر من قرابين الطعام والشراب فأصبح يعني مساهمة خزانة الفرعون في توفير الدفنة المناسبة وإعداد متاع المقبرة لبعض المقربين إليه، ويعني إذنه بقطع أحجار المقبرة من المحاجر الحكومية المتميزة، ويعني صنع مداخل الروح والتوابيت والتماثيل في مصانعه الملكية وتحت إشراف كبار فنانيه، وما شابه هذا وذاك من عطايا وامتيازات كان الملوك يكافئون بها رجالهم أحيانا ويكتسبون بها ولاءهم أحيانا أخري. وهكذا ظهر في دعوات القربان ما يشير إلي انتفاع صاحبها 'أو يشير الي أمله في الانتفاع' 'بعطاء من الشونتين والخزانتين ومن مصانع الزينة الملكية ومن كل مكان في البلاط يخرج منه عطاء..' وما يقول علي لسان أحد الأفراد 'دفنت أبي بجوتب دي نيسو' أي برضاء الملك وعطائه، أو بما رضي به وأعطاه.. ، ومن يقول انه بعطاء الملك 'نزل' 'أوسينزل' الي قبره هذا بعد شيخوخة كبيرة صالحة' ومن يقول ان الملك وهبه 'هذا القبر ليوسد فيه شيخا صالحا مكرما لدي الإله الأكبر، وذا تابوت من خزانة البلاط، ثم من يذكر أن عطاء الملك امتد الي توريد المنسوجات اليه، أو ذبح الأضاحي في قبره.

وعندما ازدادت مقابر كبار الأفراد في جبانات الأقاليم ولم يعد عظماء العاصمة يتقيدون بإقامة مقابرهم حول أهرام ملوكهم ومعابدها، حلت معابد أرباب الجبانة محل معبد الشعائر الملكي في توزيع عطايا القرابين 'أي الجرايات' علي أصحاب المقابر المحيطة بها. وعبرت عن هذا التطور بعض دعوات الأفراد في الدولة الوسطي، فأصبحت لا ترجو العطاء المادي من الملك للمتوفي مباشرة، وإنما ترجوه من الملك لرب الجبانة حتى يعود هذا الأخير فيسبغه علي المتوفي، وبمعني آخر أصبحت ترجو أن يأذن الملك 'المهيمن الأعلى علي موارد الدولة وأوقافها' بتحويل عطاياه المخصصة للأفراد الي معابد الجبانة ليتولي كهنتها توزيعها علي موائد المقابر المحيطة بها بما يتناسب مع أنصبة أصحابها ومكانتهما.

وجرت العادة علي طلب العطاء المعنوي من أرباب الجبانة والآخرة، أساسا، وبخاصة من انبو 'أنوبيس'، وسكر، وخنتي امنتيو، وأوزير، وجب أحيانا، ثم من 'الإله الأكبر' في عصره أو في ذهن صاحب المقبرة وكاتب نقوشها، 'أرباب الغرب جميعهم'، مع نعت كل معبود منهم وتلقيه بما يتفق مع تصورات أتباعه عنه وماروته عنه التقاليد والأساطير. وكان أكثرهم ألقابا ونعوتا كل من إنبو الذي يوصف عادة بأنه يتصدر الهيكل المقدس، والمدثر بالكفن 'أو 'الكائن في مقر التحنيط' بمعني المحنط'. وأوزير الذي يوصف عادة بأنه رب المدينتين المقدستين 'جدو وأبجو' أي أبو صير بنا وأبيدوس، وأنه مقدم الغرب وإمام الغربيينوكان أغلب ما ينسب إلي أولئك الارباب ويرتجي منهم هو العمر المديد وكرامة الدفن والسماح بأن 'يخب 'المتوفي' علي سبل الخير 'أو الطرق الطيبة أو الطرق الأخيرة' التي يخب المكرمون فوقها'. ولعل هذه السبل كانت تعني بعض ما يعنيه الصراط المستقيم في عقائدنا الإسلامية. وذلك فضلا عن أمل أساسي تمناه كل مصري لنفسه وهو استمرار 'خروج الصوت' أي استمرار انطلاق دعاء القربان وتلبية النداء لصالحه، من أملاكه وعلي أفواه أهله وكهنته وزائري مقبرته.

وبدأ كل من الدعاءين: دعاء الملك ودعاء أرباب الآخرة، منفصلا عن الآخر، فظهر الدعاء إلي الملك وحده في نصوص نفر في أوائل الدولة القديمة، وذكر الدعاء إلي إنبو وحده في نقوش رع حوتب في ميدوم، وذكر الدعاءين منفصلين في نقوش مثن في سقارة ثم ازدوج الدعاءان في نقوش خمتني خلال العهد نفسه أي في أوائل عصر الأسرة الرابعة، وأصبح ما يرتجي من الملك يرتجي أغلبه من المعبود ، والعكس بالعكس.

وكان المفروض أن يتخذ الداعي بصيغة القربان وضعا خاصا يثني فيه ذراعه عند المرفق ويبسط كفه اليمني الي الأمام تجاه مدخل الروح أو تجاه صورة المتوفي أو تمثاله، ثم يتلو دعاءه ويقدم قربانه.

وفقدت صيغة 'حوتب دي نيسو' مدلولها الحرفي شيئا فشيئا، وأصبحت تقليدية في أواخر الدولة القديمة ذاتها، بحيث تمنتها متون الاهرام للفراعنة أنفسهم، 'أي تمنت العطاء الملكي الملك نفسه'، ولكن ذلك لم يفقدها مكانتها الدينية والمعنوية فظل أصحابها يعتقدون أن ترديد قراءتها لصالحهم يمكن أن يزكي مصيرهم في الآخرة ويجعلهم من المنعمين بخيراتها ومن المقربين الي أربابها، فضلا عن رضا أرواحهم بها في مقابرها. وبلغ من حرصهم عليها أن يسجلوا علي واجهات مقابرهم وسطوح نصبهم نداءات إلي الأحياء يستميلونهم فيها الي تلاوة الصيغة بأسمائهم ويستحلفونهم من أجلها بأعز مقدساتهم وأعز ما يتمنونه لأنفسهم، ويعدونهم الشفاعة في الآخرة في مقابلها. فكان من قولهم في نصوص الدولة القديمة:

'يا من تودون الحياة وتكرهون الفناء..، طالما أحببتم أن تظلوا تبعا لإله مدينتكم علي الأرض، رددوا 'صيغة' حوتب دي نيسو...'

وكان من قولهم في نصوص الدولة الوسطي : 'إذا رفع مسافر يده 'داعيا' لهذه الصورة سوف يصل داره في صحة ويتم كل ما اخرج من أجله'..

وكانوا ييسرون الامر عليهم بمثل قولهم 'إذا لم يكن في أيديكم شيء، 'فيكفي' أن ترددوا بأفواهكم حوتب دي نيسو...'

وعادوا فاقنعوهم ببساطة ما يطلبونه منهم بمثل قولهم 'في الدولة الحديثة' إن نفس الفم ينفع المتوفي دون أن ينقص شيئا من ممتلكاتك'.

***

خضعت مداخل الروح منذ أواخر عصر الأسرة الرابعة لتطورات معمارية وزخرفية تتصل أكثر ما تتصل بثراء أصحابها ومساحات مقابرها وكفاية صناعها وفنانيها وأذواق عصرهم.

وتمثلت هذه التطورات في تعدد أكتاف المداخل واتساعها وزخرفتها، وتباين اتساع أعتابها، وتزويدها بزخارف الخيرزانة المعمارية (Torus) وتتويجها بزخارف الكورنيش، تم إحلال تماثيل أصحابها محل صورهم، وذلك فضلا علي وجود مدخلين في المقبرة باسم واحد أحيانا.

فقد اتسعت مسطحات أكتاف المداخل وزادت أعدادها في أحوال كثيرة علي حساب فتحات أبوابها، فظهرت مداخل بثلاثة أكتاف علي كل جانب منذ أواخر عصر الأسرة الخامسة وأوائل عصر الأسرة السادسة، واختلف بروز كل كتف خارجي عن الكتف الداخلي التالي له بما يتناسب عادة مع مساحة المدخل وذوق المعماري الذي صممه وبناه. ولم يكن من الضروري أن يتساوي اتساع كل كتف مع الكتف الذي يليه، وغالبا ما كانت الأكتاف الخارجية أكثر اتساعات من الداخلية.

واستغل الفنانون اتساع الأكتاف وتعددها في تسجيل المزيد من الدعوات والألقاب والمناقب الشخصية، والمزيد من مناظر الحياة الدنيوية والشعائر الأخروية، فأصبحوا يصورون صاحب المقبرة يقف داعيا، ويجالس زوجته علي مقعد عريض، ويريح إبطه علي عصاه، ويتنسم عبير الزهور والدهون والبخور.

واقتبسوا بعض مناظر الحياة اليومية من جدران المقبرة، فصوروا صاحبها يتلقي تقارير الموظفين والمحاسبين. ويستقل محفته علي أكتاف أتباعه، ويستقل مركبه ذات الشراع وقاربه ذا المجاديف، فضلا علي تصوير من اعتادوا تصويرهم من أفراد أسرته مع التنويع في أوضاعهم، فالزوجة قد تصور تحتضن أمها، والأولاد قد يصورون يعبثون بالطيور والزهور، ثم خاصة أصدقائه ومقدمي الهدايا، وممثلي وممثلات أملاكه الموقوفة علي الوفاء بنفقات قرابينه وتكاليف القائمين علي حراسة مقبرته وأداء شعائرها. وكانوا يصورونهم في أغلب الأحوال علي أكتاف المدخل يتجهون إلي ناحية دخلته أي ناحية بابه، وتوسعوا في تصوير مراحل أداء الشعائر من إطلاق البخور وسكب السوائل علي الموائد وذبح الأضاحي وقراءة التراتيل وعزف الموسيقي.

***

لم تلتزم عمارة مداخل الروح بتطوراتها السابقة دائما، ولم يتردد بعض المعماريين في أن يتخففوا من أحد عناصرها الرئيسية بين كل حين وآخر، سواء لضيق المساحة التي يقيمونها فيها، أو لفقر أصحابها، أو لمجرد الرغبة في التصرف والتغيير. وهكذا تعاقبت في بعض مقابر أواخر الدولة القديمة مداخل استغنت عن لوحة القربان واكتفت بعتب واحد استغل مسطحه لتسجيل مناظر القربان العادية، ومداخل استبقت لوحة القربان ولكنها استغنت عن العتب الذي يعلوها، ومداخل تحتها أصحابها في ألواح البازلت وليس من الحجر الجيري المعتاد، وأخري شكلها أصحابها من الخشب وليس من الحجر، ولكن دون أن يقلل ذلك من فخامتها. وبقي من الشواذ مدخل ذو قمة مقوسة غير مسطحة، وآخر بني فوقه عقد من اللبن. وظلت المداخل الحجرية لكثير من أهل الطبقات الوسطي والعادية تتخذ مكانها في واجهات مصاطبهم اللبنية كما كان شأنها قبل عصر الأسرة الرابعة.

***

ظهر الكورنيش المصري في العمارة الحجرية منذ عصر الأسرة الثالثة علي أقل تقدير، مقلدا الأطراف العليا لأعواد البوص الغليظة التي كانت تتداخل في واجهات المساكن والأسوار النباتية واللبنية القديمة حينا، ومقلدا أطراف الجريد الذي كان يتداخل في الواجهات نفسها حينا آخر. وتوج الكورنيش مداخل الروح منذ أواخر عصر الأسرة الرابعة أو أوائل عصر الأسرة الخامسة، وخضع لتصرف الفنانين في تمثيل مدي استقامة وحداته أو ميلها أو انعطاف أطرافها، كما خضعت ألوانه لأذواقهم، فبادلوا فيه بين اللونين الأحمر والأبيض حينا والألوان البيضاء والزرقاء والخضراء حينا آخر. وفقد الكورنيش وضعه السليم في بعض أحواله، ولم يعد يكون نهاية ارتفاع المدخل دائما وإنما قد يعلوه أحيانا عتب مسطح أو يحيط بالمدخل كله والكورنيش معه، إطار خارجي حجري مسطح تستغل سطوحه لإضافة المزيد من النصوص.

***

وصحبت الخيرزانة 'Torus' الكورنيش في زخرفة مداخل الروح، وقلدت في بدايتها هيئة سوق الغاب التي كانت تدعم الأركان الرأسية للمساكن النباتية القديمة، وأصبحت تؤلف إطارا يحيط بمدخل الروح من ثلاث جهات ويعلوه الكورنيش، مع استثناءات قليلة أحاطت الخيرزانة فيها كلا من الكتفين الداخليين والكتفين الخارجيين المدخل، أو أحاطت الكتفين الخارجيين ثم تلاها إطار آخر. عريض مسطح أحاط بالمدخل كله. وجرت العادة علي زخرفة الخيرزانة في مداخل الروح بخطوط مائلة، أو خطوط أفقية وأخري مائلة، تقلد هيئة الحبال التي كانت تشد أعواد البوص القديمة بعضها إلي بعض، أو تشدها إلي أركان مسكنها النباتي. وقليلا ما هجرت صورتها القديمة ومثلت مسطحة تتقاسمها خطوط أفقية مستوية اتسعت أكتاف مداخل الروح علي حساب دخلة أبوابها كما مر بنا، وفقدت الدخلة بذلك أغلب صورها المنقوشة التي ظهرت فيها منذ عصر الأسرة الثالثة وبعض عصر الأسرة الرابعة، لاسيما بالنسبة الي تصوير صاحبها جالسا الي مائدة قربانة، فأصبح يكتفي بتصويره واقفا فيها في أغلب أحواله، أو يكتفي بتسجيل جداول القرابين فيها محل صورته.

وصحبت الخيرزانة 'Torus' الكورنيش في زخرفة مداخل الروح، وقلدت في بدايتها هيئة سوق الغاب التي كانت تدعم الأركان الرأسية للمساكن النباتية القديمة، وأصبحت تؤلف إطارا يحيط بمدخل الروح من ثلاث جهات ويعلوه الكورنيش، مع استثناءات قليلة أحاطت الخيرزانة فيها كلا من الكتفين الداخليين والكتفين الخارجيين المدخل، أو أحاطت الكتفين الخارجيين ثم تلاها إطار آخر. عريض مسطح أحاط بالمدخل كله. وجرت العادة علي زخرفة الخيرزانة في مداخل الروح بخطوط مائلة، أو خطوط أفقية وأخري مائلة، تقلد هيئة الحبال التي كانت تشد أعواد البوص القديمة بعضها إلي بعض، أو تشدها إلي أركان مسكنها النباتي. وقليلا ما هجرت صورتها القديمة ومثلت مسطحة تتقاسمها خطوط أفقية مستوية اتسعت أكتاف مداخل الروح علي حساب دخلة أبوابها كما مر بنا، وفقدت الدخلة بذلك أغلب صورها المنقوشة التي ظهرت فيها منذ عصر الأسرة الثالثة وبعض عصر الأسرة الرابعة، لاسيما بالنسبة الي تصوير صاحبها جالسا الي مائدة قربانة، فأصبح يكتفي بتصويره واقفا فيها في أغلب أحواله، أو يكتفي بتسجيل جداول القرابين فيها محل صورته.

وأدي ضيق الدخلة الي تركها دون نقش أحيانا، لاسيما إذا كانت قليلة الغور ولكن ذلك لم يمنع بعض المعماريين من الرجوع الي تحقيق سعة الدخلة وعمقها من حين الي آخر وبخاصة في عصر الأسرة السادسة. وكان أفضل ما استغلوها من أجله حين عمقها وحين تسطيحها هو نقش هيئة الباب الخشبي فيها، بدلفة واحدة، أو بمصراعين وبمزلاجين، وقد تشكل العوارض الخشبية في كل مصراع بتفاصيلها كاملة، وغالبا ما صورت مصاريع الأبواب موصدة بمزاليجها دلالة علي خصوصية ما خلفها، وقد يكتفي في التعبير عن المصراعين أحيانا بوجود خط رأسي دقيق يتوسطهما، ونادرا ماصورا منفرجين قليلا. 'شكل 15'.

واستعلت الدخلة في أحوال أخري في تصوير عينين بشريتين يعبران عن عيني المتوفي وكأنه يتطلع بهما الي مقصورة قرابينه وزائريها والي مشرق الشمس ودنيا الأحياء، وقد تحل محلهما صورتان لعين وجلة المقدسة ليؤديا الإغراض نفسها وليكونا بمثابة تميمتين للباب وصاحبه، وكثيرا ما صورتا في منتصف مصراعي الباب وبين مزلاجيه.

ولم يعد لطبلة الحصير موضع في هذه الأبواب نظرا لاتساع بعضها وعدم انسجام هيئة الاسطوانة معها، أو لتمثيلها موصدة كأنها تخفي أسطوانة الحصير خلفها، في أغلب أحوالها.

***

وبقي لمداخل الروح تطور آخر، وهو ظهور تمثال صاحبه فيه محل صورته وهنا قد يشكل التمثال كاملا أو نصفيا، منحوتا في جسم المدخل وبارزا منه. أو معشقا فيه. فيظهر بهيئته الكاملة في فتحة باب المدخل بحيث يبدو كما لو كان يتمثل صاحبه خارجا من قبره، أو يظهر بهيئته الكاملة كذلك علي كتف المدخل، وحينئذ يكون لكل كتف تمثال بحيث يتحقق التوازن الفني بين الكتفين والتمثالين، أو يظهر بهيئة نصفية محل لوحة القربان في شراعة الباب فيبدو كما لو كان يطل من نافذة مسكنه الأخرى علي دنيا الأحياء أو يظهر بهيئته النصفية كذلك في أسفل باب المدخل باسطا كفيه فيبدو كما لو كان خارجا من باطن الأرض ليتقبل القربان بيديه.. واعتبر هذا الوضع الأخير بينه صريحة علي الاعتقاد القديم باعتبار مدخل الروح ممرا مختارا لصاحبه، أو لروحه.

يعبره فيما بين عالمه السفلي وبين عالم القرابين المادية ودنيا الأحياء. وعادت الصور فقلدت هيئة التماثيل، ومن نماذجها تصوير صاحب المقبرة مواجهة 'أي من الأمام وليس من الجانب كالمعتاد' في دخلة المدخل بحيث تؤدي صورته غرض تمثاله وتمثله كما لو كان خارجا من مقبرته الي دنيا الأحياء 'شكل 20'.

وازدوج مدخل الروح ني بعض المقابر الفردية، فظهر مدخلان في الجدار الغربي لمقاصيرها الرئيسية باسم واحد، مدخل شمالي وآخر جنوبي، وقد يعلل هذا الازدواج بالرغبة في تقليد صورة المشكاتين القديمتين اللتين كانتا تتصدران واجهة المصطبة، أو برغبة المعماري في تمييز المقبرة بشيء تختلف به عن غيره.

وروي كبير الأطباء ني عنخ سخمة انه قال لفرعون عصره ساحور رع 'هلا سمحت نفسك حبيبة رع بأن يوهب مدخل حجري لمقبرتي هذه...' فأذن جلالته بأن يقطع من اجله مدخلان من محاجر طرة.. وذلك مما يعني أن عامل الكرم الملكي كان سببا في هذه الحالة في ازدواج المدخلين.

وقد ينحت البناء المدخلين متجاورين في مسطح حجري واحد ويحيطهما معا بزخرفة الخيرزانة 'النورس' ويتوجهما بزخرفة الكورنيش، أو يعمد الي العكس فيشيدهما متباعدين وعلي طرازين مختلفين، بحيث يتخذ أحدهما طراز المدخل المعتاد، ويتخذ الآخر هيئة واجهة القصر رغبة في الاستفادة بزخارفها المعمارية والتشكيلية الملونة وشغل جانب من الجدران المتسعة بها 'شكل 21': وان كان capart قد ربط بين واجهة القصر هذه وبين أمل أصحابها في أن يشتركوا عن طريقها في الطقوس الملكية، علي حد تعبيره.

واختلف عن ازدواج المداخل في المقاصير الفردية ازدواج آخر في المقاصير الأسرية حيث يتميز في جدرانها الغربية مدخل جنوبي للزوج عن مدخل آخر شمالي للزوجة، فيما خلا حالات معدودة تميز فيها مدخل الروح الشمالي عن زميله الجنوبي باتساعه وارتفاعه، ربما لمجرد الرغبة في إشراك الزوج فيه مع زوجته عوضا عن انفرادها به، وقليلا ما تضمنت المقصورة الواحدة أكثر من مدخلين من مداخل الروح في جدارها الغربي.

وظهرت في عهد بيبي الثاني وحول هرم زوجته وجبتين نماذج حجرية مصمته صغيرة نحتت علي هيئة المصاطب وحملت سماء صحابها ودعواتهم، وتوسطت واجهاتها الصغيرة مداخل تشبه هيئة مداخل الروح بتفاصيلها. ولكن باعتبارها مداخل المصطبة ذاتها. وقد تعتبر هذه النماذج بديلا عن وجود المصاطب الحقيقية لأصحابها حول هرمي الملك والملكة وبتصريح خاص منهما، أو تكون مقابلة لنماذج المساكن الصغيرة التي شكلها أصحابها من الطين في العهد نفسه وبعدها بقليل وأطلق فلندرز بتري عليها اسم 'بيوت الكا' وكانت تمثل بيوتا دنيوية مختلفة السعة والأهمية.

وظلت أبواب المداخل تؤدي وظائفها بعد عصور الدولة القديمة وشاركتها أهميتها وبعض أغراضها نصب ولوحات مستطيلة منذ عصر الانتقال الاول، ولكن الفنانين أو المعمارين لم يأبوا أن يستعيروا بعض عناصر المداخل ويقلدوها علي نصبهم ولوحاتم. وكانت أحب عناصرها إليهم هي صورة الأبواب ذات لمصاريع والمزاليج، التي اتخذوا تصويرها مقدمة لتصوير الحياة الداخلية في دور أصحاب المقابر علي سطوح نصبهم ولوحاتهم.

وتكررت المداخل بجوار بعضها في المقصورة الواحدة في بعض مقابر الدولة الوسطي. ومن نماذجها التي يحتفظ المتحف المصري بها خمسة مداخل صغيرة شكلت في جدار واحد، وخصص اثنان منها متجاوران لشخص واحد، ومدخلان متجاوران آخران لرجل وزوجته. واستغل الناقش المساحات الرأسية الفاصلة بين هذه المداخل فسجل صور القرابين والهدايا في جانب منها وسجل قوائمها في جانب آخر، وصور تحتهما صاحب المدخل ومائدته وبعض حملة القرابين والهدايا اليه.

***

وكان من الطبيعي أن يتفاوت نصيب كل مدخل الروح عن مدخل آخر في دقة الصناعة والأخذ بروح الفن وقواعده. تبعا لمقدرة صاحبه، ومهارة صانعه، وكفاية فنانه، وحجم مقبرته ونوع حجره فضلا عن عهده، ومكان مقبرته فثمة مدخل لا تزال تعتبر قطعا فنية رائعة في حد ذاتها، بتناسق خطوطها المعمارية ورشاقة خطها المزخرف وإتقان نقوشها وانسجام ألوانها، الي جانب مداخل أخري خشنة قميئة إقليمية متواضعة، ومداخل عداها تعتبر بين بين، وكثيرا ما تشابهت الخطوط العامة وموضوعات المناظر والنقوش بين مداخل العهد الواحد والمنطقة الواحدة ، ولكن هذا لم ينف اختلاف التفاصيل بين نماذجها الجيدة ولم يمنع فنانيها من التجديدات التفصيلية ان عزت عليهم التجديدات الجوهرية.

ونستعرض من نماذج المداخل الفردية علي سبيل المثال تكوينات المدخل المصور ومضمون موضوعات نصوصه ومناظره، فهو لرجل يدعي حابي عاصر أوائل عصر الأسرة السادسة، وهو مدخل صغير الحجم في حد ذاته، ولكنه تميز في تخطيطه العام بطابع البساطة وقلة نصوصه ورشاقة خطوطه وتعدد أعتابه واعتباره مدخلا لواجهة محددة، واستخدام الفواصل الخطية السميكة لتحديد إطارات نقوشه، وارتفاع فروع كورنيشه وانعطافها الي الخارج مع ازدواج أطرافها العليا، وتلوين خيزرانته الملفوفة بخطوط خضراء ترمز إلي أربطتها النباتية القديمة، وتحديد لوحة قربانه بإطار حجري خاص، واستخدام عتبه السفلي لتصوير عيني وجاة، مع ترك العتب العلوي الضيق خاليا، وتسجيل أسماء الدهون والزيوت علي العتب الذي يعلو الكورنيش، ثم تصوير صاحبه علي أجزائه السفلي في أربع صور علي هيئة الدعاء.

ولم تخل نصوص المدخل علي الرغم من قلتها مما يميزها فقد وجهت دعوات إطاره الخارجي الي 'كا' صاحب المدخل N k ' n أي إلي ذاته أو نفسه، أو من أجل فاعليته وحيويته، وكانت هذه العبارة لا تزال قليلة الشيوع في نصوص الأفراد بحيث فات بعض الباحثين ترسمها خلال عصور الدولة القديمة فاكتفوا بردها الي عصور الدولة الوسطي.

وتضمنت جوانب الإطار الخارجي لهذا المدخل بعض المناقب الشخصية لصاحبه 'وكان ذكر المناقب الخاصة علي المداخل لايزال بدوره نادرا'، ورمزت الي المعبود أوزبر خنتي امنيتو بصورته الكاملة 'وكان تصوير الارباب في نقوش الأفراد لايزال نادر كذلك'، ولقبت صاحب المدخل بأنه حبيبه 'حبيب أوزير' ، وأضافت انه اشتهر بأنه 'من زكاة أوزير'.

ومدخل آخر لرجل يدعي 'ني كاورع' ولوزجته ايحاة 'شكل 24' يبدو أكثر ازدحاما بنصوصه من سابقه. ولكن ذات لم يحرمه ميزات أخري. ومنها تحديد النص الطولي في دخلة بابه بظلال جانبية عريضة لينسجم سمكة مع رشاقة السيدة المصورة أسفله.. واعتبار زوجة صاحبه شريكة فعلية لزوجها في نصوص المدخل وصوره عن طريق تخصيص كل دعوات الكتف الداخلي الأيسر لصالحها، وتصويرها لذاتها في بداية نصوصه، ومشاركتها زوجها مقعده علي العتب العلوي، ومواجهتها له بمقعدها أمام مائدته، ثم تصويرها مع حماته، وتكرار صورها وأوضاعها وهي تقف علي حياء، وتشم الزهور، وتحتضن أمها. ثم تصوير عازف ومداح وكاهن مبخر، كل منهم باسمه وكل منهم يقوم بعمله

اللوحات عن كتب: 'الفن المصري'،'الآثار المصرية في متحف اللوفر' و'كتالوج المتحف المصري.

الأحد 12 أغسطس 2001