بينما تدور المعارك على أرض العراق ويتناهى إلينا أن الجنوب سقط في أيدي الغزاة، نتذكر الميناء التاريخي الذي كان يدعى أور أولى مدن العالم التي بنيت منذ نحو سبعة آلاف سنة عند نقطة التقاء دجلة والفرات.

بينما تدور المعارك على أرض العراق ويتناهى إلينا أن الجنوب سقط في أيدي الغزاة، نتذكر الميناء التاريخي الذي كان يدعى أور أولى مدن العالم التي بنيت منذ نحو سبعة آلاف سنة عند نقطة التقاء دجلة والفرات.

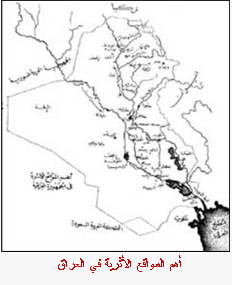

أرض العراق التي شهدت مهد الحضارة في منطقتنا تعود إلى عشرات ألوف السنوات، فيها وجدت الآثار المتعددة التي تدل على أن الإنسان عاش منذ دهور بعيدة في الكهوف والجبال الشمالية، أو الشمالية الشرقية، وفي العراء، وفي الهضاب الجبلية شرقاً والمرتفعات الصحراوية غرباً.

اليوم نشاهد عبر شاشات التلفزيون بعض المناطق العراقية الجنوبية، ولو اغمضنا عيوننا لتراءت لنا الوديان المكسوة بالنباتات والأعشاب والأشجار في أور، وحركة أناس يروحون ويجيئون بين بيوت الطين وداخل الأسوار المرتفعة حول الهياكل المشيّدة لعبادة الآلهة القديمة. كانت المدينة البيضاء قائمة بين حقول القمح والنخيل، وكانت تميزها الاهرامات التي ترتفع نحو ثلاثين متراً من عدة طبقات والمحاطة بالسطوح والمبنية على أساسات سوداء والمشعة بأنوار حمراء وزرقاء وذهبية، وعند القمة هيكل يخدم فيه الكهنة إله القمر.

إن ما ورد في وثائق تروي أول بناء للمدينة الأقدم في تاريخ البشرية. فالإنسان الذي عاش طوال ستمئة ألف سنة صياداً باحثاً عن قوته، تحول إلى مزارع في بعض الوديان الخصبة بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، وتجمع أقرانه في منطقة واحدة دعيت "المدينة". وبفضل هذه الثورة الاجتماعية نشأ التاريخ والحضارة اللذان غير المنفصلين عن مفهوم تلك "المدينة".

لكن مدينة أور تعرضت قبل نحو أربعة آلاف سنة من الميلاد لطوفان وصفه العهد القديم على النحو الذي نعرفه، ثم خرجت من مأساتها وعرفت فترة من الازدهار، الا أنها انهارت مجدداً بسبب تحول مجرى الفرات واتساع بقعة الصحراء، ولم يبق منها اليوم سوى منطقة يقصدها علماء الآثار للكشف عن برجها القديم وعما تركته الرمال من آثار وأدوات وأوانٍ وحلى ومجوهرات تروي الأهمية التاريخية لهذه المدينة التي كانت خلال ثلاثة آلاف سنة الأغنى والأوسع مساحة على وجه المعمورة.

ومثل أور، لا تقل المدن الأخرى شأناً، ومنها أوروك وبابل ولكش وسواها. هذه المدن مهدت للحضارة التي دعيت حضارة ما بين النهرين. وما نراه اليوم في هذه الأرض بالذات يردنا إلى ما جمع في المتحف العراقي في بغداد الذي زرناه مرات عديدة وشاهدنا كنوزه ومحتوياته الفريدة.

***

"المتبقيات من الماضي شواهد لحضوره ووسيلة التفاهم بينه وبين الحاضر والغد، وهذا دافع اهتمام الأمم بالآثار سواء كانت قطعاً مادية أو تراثا ثقافيا مكتوبا. وكمية المتبقيات تحدد سعة ذاكرة المجتمع. فالمجتمع الذي يمتلك متاحف كبيرة تكون ذاكرته التاريخية اكبر". هذا الكلام لوزير الإعلام العراقي عام 1972 يمهد لمقدمة الدكتور فرج بصمه جي الذي كتب وجمع في كتاب ضخم المعلومات والوثائق والصور التي تشكل "كنوز المتحف العراقي". ويقدم هذا الكتاب تاريخ العراق القديم وحضاراته. فحضارة العراق القديم "نشأت ونضجت وازدهرت في هذا الجزء من العالم الذي عرف بإنجازات شعوبه منذ أكثر من مئة ألف سنة إلى اليوم، وبما توصل إليه اؤلئك البشر من فنون وآداب وصناعات واختراعات كانت الأساس الأول لحضارة عالمية ناضجة في العصور التي تلت هذا التاريخ". كلام يرد في تمهيد المؤلف الذي كان لفترة قبل 1972 مديرا لهذا المتحف العراقي.

الكنوز الأثرية الثمينة كانت مطمورة تحت الركام والأنقاض بين الأبنية في طبقات المدن والأطلال والتلال التي لا تحصى في العراق، وأخرجتها إلى النور بعثات علمية أجنبية وعراقية.

صنع الإنسان الأول أكثر أدواته الضرورية من الحجارة فسمى علماء الآثار ذاك الزمن بالعصر الحجري، وهي حقبة طويلة جدا قسمت مراحل تبعا لنوع تشظية الحجر وتشذيبه، وعرفت تلك المراحل بأسماء المواقع التي اكتشفت فيها للمرة الأولى نماذج من تلك الصناعات ومعظمها موجود في فرنسا وجبال الألب وشمال أفريقيا والشرقين الأقصى والأدنى. وكان هذا الإنسان يعتمد على قواه في جمع قوته فاستخدم أدواته من لب الصوان بعد تشظيته كفؤوس ومطارق للهجوم والدفاع. واعتمد الشظايا في ما بعد لسكاكين، وصقل أدواته الحجرية. ثم استعان بالخشب والنباتات ليعزز أدواته ويجعلها ملائمة أكثر لحاجاته الدفاعية والهجومية.

وجدت في "برده بلكا" قرب جمجمال في محافظة كركوك نماذج من أدوات تعود إلى العصر الحجري الباليوليتي ويعود تاريخها إلى نحو مئة ألف سنة. ثم في كهف هزار مره في محافظة السليمانية، وكهف شانيدر في محافظة اربيل. وعثرت في مناطق متفرقة على آثار تعود إلى ما بين أربعين ألف سنة وخمسة وعشرين ألفا وبينها هيكل عظمي كامل الجمجمة لإنسان النيندرتال.

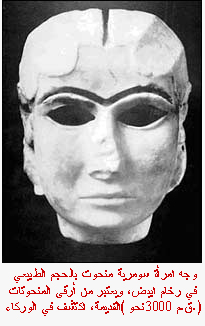

تعلم الإنسان الزراعة وسكن البيوت ودجّن الحيوان وربّى الماشية وبدأ هذا التحول في حياته قبل نحو عشرة آلاف سنة، أي في العصر الحجري النيوليتي، ويقسم هذا العصر دورين، الأدنى والأعلى. وجدت آثار الدور الأدنى في الطبقات السفلى من موقع جرمو وفي موقع كرد جاي ويقدر زمنه في نحو 6750ق.م. تنوعت أدوات الحجر حيث صنع الإنسان الفأس الحجرية المنحوتة وحزمها بمقبض من الخشب. صنع المعازق لحرث الأرض والمدقات والمجارش لطحن الحبوب. واستعمل السكاكين من الزجاج البركاني الأسود. كما استخدم أدوات من العظم فصنع الإبر والمثاقب والملاعق والحلي. صنع من الرخام دلايات وأساور، ومن الطين دمى مختلفة تمثل الحيوانات التي دجنها أو آلهة الخصب والتكاثر. وفي الدور الأعلى وجدت آثار في الطبقات العليا من موقع جرمو، وفي الطبقات السفلى من تل الصوان وفي حسونة وسامراء وحلف والعبيد والوركاء وجمدة نصر. ومن مزايا هذه الآثار أنها تضيف، إلى الزراعة والاستيطان، صناعة الفخار. كانت هذه المصنوعات الفخارية ساذجة وسمجة في بداية الأمر ثم تحسنت وأضحت ذات أشكال مختلفة مصبوغة بألوان زاهية.

تعلم الإنسان الزراعة وسكن البيوت ودجّن الحيوان وربّى الماشية وبدأ هذا التحول في حياته قبل نحو عشرة آلاف سنة، أي في العصر الحجري النيوليتي، ويقسم هذا العصر دورين، الأدنى والأعلى. وجدت آثار الدور الأدنى في الطبقات السفلى من موقع جرمو وفي موقع كرد جاي ويقدر زمنه في نحو 6750ق.م. تنوعت أدوات الحجر حيث صنع الإنسان الفأس الحجرية المنحوتة وحزمها بمقبض من الخشب. صنع المعازق لحرث الأرض والمدقات والمجارش لطحن الحبوب. واستعمل السكاكين من الزجاج البركاني الأسود. كما استخدم أدوات من العظم فصنع الإبر والمثاقب والملاعق والحلي. صنع من الرخام دلايات وأساور، ومن الطين دمى مختلفة تمثل الحيوانات التي دجنها أو آلهة الخصب والتكاثر. وفي الدور الأعلى وجدت آثار في الطبقات العليا من موقع جرمو، وفي الطبقات السفلى من تل الصوان وفي حسونة وسامراء وحلف والعبيد والوركاء وجمدة نصر. ومن مزايا هذه الآثار أنها تضيف، إلى الزراعة والاستيطان، صناعة الفخار. كانت هذه المصنوعات الفخارية ساذجة وسمجة في بداية الأمر ثم تحسنت وأضحت ذات أشكال مختلفة مصبوغة بألوان زاهية.

نجح الإنسان في مطلع الألف الخامس، أي في العصر الحجري الكالكوليتي، في اكتشاف المعادن. صنع منها الأدوات المختلفة، إلى أدواته الحجرية. ويذكر أن التنقيبات التي أجريت في تل الصوان في العراق وفي تل جتل هيوك في تركيا أظهرت أن النحاس كان معروفا على نحو بدائي منذ بداية الألف السادس قبل الميلاد.

في بداية الألف الثالث قبل الميلاد قامت دويلات متفرقة في مدن عديدة جنوب العراق كانت تحكم كلا منها سلالة مستقلة عن جارتها. وتطورت الكتابة عصر ذاك وغدت ملائمة للتدوين. ودرج ملوك تلك المناطق وامراؤها على تسجيل حروبهم وأعمالهم على ألواح من الطين أو الحجر فانتقل الناس إلى عهد جديد دعاه المؤرخون العصر التاريخي. وبدأ هذا العصر بين نهاية جمدة نصر (2900 ق.م.) وبداية عهد الإمبراطورية الاكدية السرجونية (2350 ق.م.) وهو من أغنى حقبات العراق من الناحيتين الثقافية والحضارية. وجدت معالم هذه الحضارة في اشهر المدن: سبار، شورباك، كيش، أوروك، أور، نيور، لجش، اشنونا، خفاجي، تل اجرب ومارى. كانت تلك المدن عامرة بالبنيان والأسوار والمزارع الفسيحة التي ترويها الجداول، وقامت المنازعات بين تلك الدويلات للسيطرة على المزيد من الأرض، وما فتئت خرائب المدن وأطلالها ماثلة إلى يومنا هذا. وكشفت التنقيبات فيها عن آثار قيمة فنية وأدبية ودينية كانت احد أهم المصادر البحثية عن تلك الحقبة من تاريخ العراق القديم. عثر على تماثيل من الحجر تمثل آلهة وملوكا وأشخاصا وأختاما اسطوانية وألواحا من الحجر تحمل نقوشا دينية أو احتفالية وفخارا متعدد النوع.

في بداية الألف الثالث قبل الميلاد قامت دويلات متفرقة في مدن عديدة جنوب العراق كانت تحكم كلا منها سلالة مستقلة عن جارتها. وتطورت الكتابة عصر ذاك وغدت ملائمة للتدوين. ودرج ملوك تلك المناطق وامراؤها على تسجيل حروبهم وأعمالهم على ألواح من الطين أو الحجر فانتقل الناس إلى عهد جديد دعاه المؤرخون العصر التاريخي. وبدأ هذا العصر بين نهاية جمدة نصر (2900 ق.م.) وبداية عهد الإمبراطورية الاكدية السرجونية (2350 ق.م.) وهو من أغنى حقبات العراق من الناحيتين الثقافية والحضارية. وجدت معالم هذه الحضارة في اشهر المدن: سبار، شورباك، كيش، أوروك، أور، نيور، لجش، اشنونا، خفاجي، تل اجرب ومارى. كانت تلك المدن عامرة بالبنيان والأسوار والمزارع الفسيحة التي ترويها الجداول، وقامت المنازعات بين تلك الدويلات للسيطرة على المزيد من الأرض، وما فتئت خرائب المدن وأطلالها ماثلة إلى يومنا هذا. وكشفت التنقيبات فيها عن آثار قيمة فنية وأدبية ودينية كانت احد أهم المصادر البحثية عن تلك الحقبة من تاريخ العراق القديم. عثر على تماثيل من الحجر تمثل آلهة وملوكا وأشخاصا وأختاما اسطوانية وألواحا من الحجر تحمل نقوشا دينية أو احتفالية وفخارا متعدد النوع.

كان سكان تلك المدن من السومريين ومن شعوب أخرى سكنت جنوب العراق مع انحسار مياه البحر وظهور أراض جديدة منذ الألف الخامس قبل الميلاد. أولئك القوم كوّنوا حضارة عصور ما قبل التاريخ. وتطورت تلك الحضارة في عصور السلالات التاريخية. وبحسب الكتابات التي خطّوها نكتشف أنهم عرفوا بالسومريين، وكانت السومرية مختلفة عن اللغة السامية التي انتشرت في العراق لاحقاً.

كان سكان تلك المدن من السومريين ومن شعوب أخرى سكنت جنوب العراق مع انحسار مياه البحر وظهور أراض جديدة منذ الألف الخامس قبل الميلاد. أولئك القوم كوّنوا حضارة عصور ما قبل التاريخ. وتطورت تلك الحضارة في عصور السلالات التاريخية. وبحسب الكتابات التي خطّوها نكتشف أنهم عرفوا بالسومريين، وكانت السومرية مختلفة عن اللغة السامية التي انتشرت في العراق لاحقاً.

في هذا العصر تطور الخط من الصور إلى الرموز والعلامات مما مكنّهم من كتابة مقاطع ذات رموز صوتية ومرسومة على نحو مستقيم على ألواح الطين أو محفورة في الحجر. تلك المقاطع تشبه المسامير، دعيت الكتابة المسمارية وبلغ عدد تلك العلامات نحو ستمئة علامة بين رمز ومقطع. ثم تكونت الجملة الكاملة مع إدخال الصيغة الفعلية فيها فأمكن التدوين بها، وسجلت أعمال الملوك وأخبار حروبهم والأساطير والتراتيل الدينية. وتعاقبت السلالات تبعا لما دونه السومريون والبابليون نحو عام 2000ق.م. ثم جمعوا كل ما كتب وكل ما تناقلته الألسن من الأخبار والأساطير والقصص ودونوا أعمال كل ملك، لكنهم اغفلوا بعض الأمور من ناحية، وبالغوا في تقدير إنجازات من ناحية أخرى. وسبب الهفوات قدم الأحداث. وكشفت التنقيبات الحديثة في المدن القديمة عن آثار تدل على تعاقب الملوك وسنوات حكمها وما أنجزه كل منهم. الأساطير المدونة المكتشفة في خرائب الوركاء مثلا تتحدث عن جلجامش البطل الأسطوري المشهور صاحب الملحمة المعروفة باسمه، وقدر المؤرخون زمن حكمه نحو عام 2675ق.م. وهو الذي بنى أسوار مدينة أوروك وشيّد بعض معابدها.

في هذا العصر تطور الخط من الصور إلى الرموز والعلامات مما مكنّهم من كتابة مقاطع ذات رموز صوتية ومرسومة على نحو مستقيم على ألواح الطين أو محفورة في الحجر. تلك المقاطع تشبه المسامير، دعيت الكتابة المسمارية وبلغ عدد تلك العلامات نحو ستمئة علامة بين رمز ومقطع. ثم تكونت الجملة الكاملة مع إدخال الصيغة الفعلية فيها فأمكن التدوين بها، وسجلت أعمال الملوك وأخبار حروبهم والأساطير والتراتيل الدينية. وتعاقبت السلالات تبعا لما دونه السومريون والبابليون نحو عام 2000ق.م. ثم جمعوا كل ما كتب وكل ما تناقلته الألسن من الأخبار والأساطير والقصص ودونوا أعمال كل ملك، لكنهم اغفلوا بعض الأمور من ناحية، وبالغوا في تقدير إنجازات من ناحية أخرى. وسبب الهفوات قدم الأحداث. وكشفت التنقيبات الحديثة في المدن القديمة عن آثار تدل على تعاقب الملوك وسنوات حكمها وما أنجزه كل منهم. الأساطير المدونة المكتشفة في خرائب الوركاء مثلا تتحدث عن جلجامش البطل الأسطوري المشهور صاحب الملحمة المعروفة باسمه، وقدر المؤرخون زمن حكمه نحو عام 2675ق.م. وهو الذي بنى أسوار مدينة أوروك وشيّد بعض معابدها.

ومن سلالة أور الأولى اشتهر مس أنى بدا، الذي حكم نحو 2475ق.م. وابنه بدا الذي شيد معبدا ضخما في تل العبيد للإلهة ننخرساك. كانت واجهة هذا المعبد مزدانة بنقوش.

ومن الآثار المهمة المكتشفة في لجش رأس بوس من الحجر، نقش بكتابة مسمارية قديمة تذكر اسم ميسيلم ملك كيش، وهو اليوم في متحف اللوفر في باريس. شاهد اثري على أن زمن هذا الملك يقع نحو عام 2600ق.م. وكان فيسيلم ملكا عظيما اشتهر بفتوحاته في وسط البلاد وشرقها وضم إليه مدينة لجش وحل النزاع القائم بين اوما ولجش ونصب على الحدود بين المقاطعتين مسلة تعين الحدود وشروط الصلح. ثم حكم لجش من 2520 إلى 2355ق.م. سلالة قوية تركت وراءها أخبارا كثيرة عن مآثرها العمرانية والحربية ونصوصا تاريخية مهمة. حكمت معظم جنوب العراق وكانت تقاسمها الحكم دويلات أخرى كسلالة أوروك الثانية وسلالة أور الثانية وسلالة أدب. وعصر هذه السلالة كان من العصور الثقافية الراقية التي تركت اثأرا كبيرة وقطعا فنية رائعة. واهتم مؤسس السلالة أور نانشه ببناء مدينة لجش ومعابدها الرئيسية كمعبد الإله ننجرسو ومعبد الإلهة نانشه. وجدت له ألواح من الرخام تحمل نقشا بارزا يمثله مع عائلته في حفلات خاصة. أما إي أناتم الذي حكم نحو عام 2470ق.م. فكان صاحب مسلة العقيان المشهورة الموجودة حاليا في متحف اللوفر، وخلد فيها انتصاراته على اوما. وتعتبر هذه المسلة من أجمل المنحوتات في الفن السومري بمحتوياتها التاريخية واللغوية والدينية.

ومن الآثار المهمة المكتشفة في لجش رأس بوس من الحجر، نقش بكتابة مسمارية قديمة تذكر اسم ميسيلم ملك كيش، وهو اليوم في متحف اللوفر في باريس. شاهد اثري على أن زمن هذا الملك يقع نحو عام 2600ق.م. وكان فيسيلم ملكا عظيما اشتهر بفتوحاته في وسط البلاد وشرقها وضم إليه مدينة لجش وحل النزاع القائم بين اوما ولجش ونصب على الحدود بين المقاطعتين مسلة تعين الحدود وشروط الصلح. ثم حكم لجش من 2520 إلى 2355ق.م. سلالة قوية تركت وراءها أخبارا كثيرة عن مآثرها العمرانية والحربية ونصوصا تاريخية مهمة. حكمت معظم جنوب العراق وكانت تقاسمها الحكم دويلات أخرى كسلالة أوروك الثانية وسلالة أور الثانية وسلالة أدب. وعصر هذه السلالة كان من العصور الثقافية الراقية التي تركت اثأرا كبيرة وقطعا فنية رائعة. واهتم مؤسس السلالة أور نانشه ببناء مدينة لجش ومعابدها الرئيسية كمعبد الإله ننجرسو ومعبد الإلهة نانشه. وجدت له ألواح من الرخام تحمل نقشا بارزا يمثله مع عائلته في حفلات خاصة. أما إي أناتم الذي حكم نحو عام 2470ق.م. فكان صاحب مسلة العقيان المشهورة الموجودة حاليا في متحف اللوفر، وخلد فيها انتصاراته على اوما. وتعتبر هذه المسلة من أجمل المنحوتات في الفن السومري بمحتوياتها التاريخية واللغوية والدينية.

أهم اكتشافات السومريين كان الدولاب الذي مكّن المدينة من الازدهار والتوسع. كلما اتسعت المدينة ازدادت حاجتها إلى المؤن التي ينبغي جلبها من مناطق بعيدة، وبفضل العربة أمكن تلبية الطلبات المتزايدة.

غير معروف تحديدا أين ومتى اكتشف الدولاب، لكن تم العثور على رسم لعربة ذات اسطوانات من الخشب في أور يعود تاريخها إلى الألف الثالث ق.م. لذا يمكن التسليم بأن الدولاب، حتى لو لم يكتشف في بلاد ما بين النهرين، كان مستعملا بكثافة خلال الألفية الرابعة قبل الميلاد.

غير معروف تحديدا أين ومتى اكتشف الدولاب، لكن تم العثور على رسم لعربة ذات اسطوانات من الخشب في أور يعود تاريخها إلى الألف الثالث ق.م. لذا يمكن التسليم بأن الدولاب، حتى لو لم يكتشف في بلاد ما بين النهرين، كان مستعملا بكثافة خلال الألفية الرابعة قبل الميلاد.

ابتكر السومريون الرياضيات العليا وعلم الفلك، وكانوا وراء العديد من المعتقدات الخرافية التي ما برح الشرقيون يؤمنون بها إلى اليوم. كانوا يحسنون غزل القطن والصوف ونسجهما، وتصوير الفخار وتلوينه، وصنع الأواني والفؤوس والمسامير وصنانير الصيد من النحاس. وكانوا يقسمون السنة اشهرا والنهار ساعات والساعة ثواني. اكتشفوا واخترعوا، في اختصار، معظم الحاجات البشرية الأساسية المستخدمة إلى اليوم. مع الإشارة إلى أن المدن المنتشرة على طول الفرات كانت تتصل بعضها ببعضها الآخر عبر خدمات بريدية.

بلغت حضارة العراق في الفترة الممتدة من 1894 إلى 1594ق.م. أوج عظمتها وازدهارها، وعمت اللغة البابلية نطقا وكتابة عهد ذاك بلاد الشرق الأدنى قاطبة، وارتفت العلوم والمعارف والفنون، وشهدت التجارة اتساعا لا مثيل له في تاريخ هذه المنطقة، وكانت الإدارة مركزية تحكم البلاد بقانون موحد سنّه حمو رابي لكل شعوب المنطقة.

حكم حمو رابي بابل من 1792 إلى 1750ق.م. (أو من عام 1728 إلى 1686ق.م. تقديرات تاريخية أخرى) وقضى على كل النزاعات في البلاد وضم المدن المجاورة لبابل ثم فتح المدن السومرية في وسط العراق وشرقه وحصنها ونظم إدارتها. واخضع في ما بعد الجنوب وقضى على دولة أشور في الشمال. غزا أيضا المدن القريبة في بلاد الشام وسواحلها وضم قسما كبيرا من بلاد الشرق الأوسط وشكل الإمبراطورية البابلية القديمة. نشر الحضارة والثقافة البابلية في البلاد التي فتحها. من أهم الأعمال التي خلّدت اسمه القوانين التي سنها في شريعة واحدة دونها على مسلة مرتفعة من حجر الديوريت الأسود، وجمعها من مصادر قديمة كانت مدونة على ألواح من الفخار فجعلها ملائمة لعصره وحمل الناس جميعا على أتباعها.

حكم حمو رابي بابل من 1792 إلى 1750ق.م. (أو من عام 1728 إلى 1686ق.م. تقديرات تاريخية أخرى) وقضى على كل النزاعات في البلاد وضم المدن المجاورة لبابل ثم فتح المدن السومرية في وسط العراق وشرقه وحصنها ونظم إدارتها. واخضع في ما بعد الجنوب وقضى على دولة أشور في الشمال. غزا أيضا المدن القريبة في بلاد الشام وسواحلها وضم قسما كبيرا من بلاد الشرق الأوسط وشكل الإمبراطورية البابلية القديمة. نشر الحضارة والثقافة البابلية في البلاد التي فتحها. من أهم الأعمال التي خلّدت اسمه القوانين التي سنها في شريعة واحدة دونها على مسلة مرتفعة من حجر الديوريت الأسود، وجمعها من مصادر قديمة كانت مدونة على ألواح من الفخار فجعلها ملائمة لعصره وحمل الناس جميعا على أتباعها.

تولى الحكم بعد حمورابي خمسة ملوك حاولوا الحفاظ على الإمبراطورية وإعلاء شأنها، وفي مقدمهم ابنه سمسوايلونا (1749 - 1712ق.م.) الذي اشتهر بحفر  القنوات والترع وصد غزوات المدن المجاورة أو الشعوب الزاحفة من الجبال الشمالية من منطقة لورستان. لكن عام 1580ق.م. تمكن الكشيون من احتلال بابل بعد تراجع الحثيين عنها فاستولوا على ممتلكات الدولة البابلية القديمة واستوطنوا في البلاد وتعلموا اللغة البابلية وكتبوا بها، كما استعملوا اللغة السومرية والكشية في بعض أخبارهم. اقتبسوا الحضارة البابلية ومارسوها وحافظوا عليها. شيدوا المعابد في المدن الجنوبية وفي بابل.

القنوات والترع وصد غزوات المدن المجاورة أو الشعوب الزاحفة من الجبال الشمالية من منطقة لورستان. لكن عام 1580ق.م. تمكن الكشيون من احتلال بابل بعد تراجع الحثيين عنها فاستولوا على ممتلكات الدولة البابلية القديمة واستوطنوا في البلاد وتعلموا اللغة البابلية وكتبوا بها، كما استعملوا اللغة السومرية والكشية في بعض أخبارهم. اقتبسوا الحضارة البابلية ومارسوها وحافظوا عليها. شيدوا المعابد في المدن الجنوبية وفي بابل.

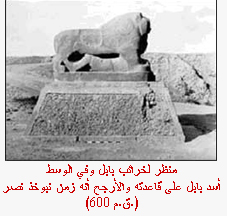

بعد سقوط الكشيين حكم في بابل والقسم الجنوبي من العراق أمراء حاول كل منهم الانفصال بمدينته حتى تيسر لسلالة باشي السامية الاستئثار بالحكم في بابل فطردت الغرباء ووحدت معظم المدن (نحو عام 1556 - 1025ق.م.) واشتهر منهم نبوخذنصر الأول (1124 - 1102ق.م.) الذي حارب سكان الجبال الشرقية والبلاد الغربية وكان موفقا قليلا، الا أن الدولة الآشورية كانت في نمو مستمر جعل بلاد بابل في الدرجة الثانية على مسرح السياسة العالمية. وبعد حكم سلالة بابل الخامسة (1024 - 1004ق.م.) وسلالة بابل السادسة (1004 - 985ق.م.) وسلالة بابل السابعة الذين كانوا تارة تحت نفوذ ملوك أشور الأقوياء وتارة أخرى شبه مستقلين، رجحت أخيرا كفة الآشوريين في عهد الإمبراطورية الأولى ففتحوا بلاد بابل وجعلوها إما تابعة لهم أو جزءا من المملكة الآشورية. آنذاك مرت بابل في فترة مظلمة وكان ذلك في زمن السلالة البابلية الثامنة (980 - 732ق.م.) استمرت الحروب الداخلية بين المدن مما أدى إلى اكتساح الجيوش الآشورية للبلاد بين الحين والآخر.

النهار" الجمعة 28 آذار 2003