|

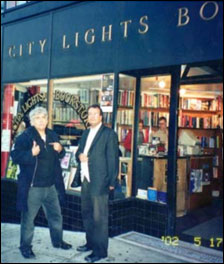

حسن نجمي وسركون بولص امام مكتبة سيتي

لايت في سان فرانسيسكو |

عندما طلبَتْ مني المُكَلَّفة الأمريكية في الرباط أن أقترح عليها بعض الاهتمامات الشخصية التي يمكن إدراجها في برنامج زيارتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ذكرتُ لها مكَانَيْن وعدداً من التيمات الثقافية والأدبية والإعلامية.

وكزائر دولي، الْتَمستُ منها أن تقترح على مسؤولي برنامج "الزُّوَّار الدوليين" في واشنطن أن أزور مدينةَ سَانْ فْرانْسِيسْكُو، ومتحف المِيتْرُوبُّولِتَانْ في نيويورك. ولهم أن يختاروا ما شاؤوا بعد ذلك من الأمكنة أو المدن أو الولايات كي أزورها. وكان لابد أن أقترح موضوعات فأكدت على أهمية أن أتعرّف على شعراء وكتَّاب ومفكرين أمريكيين، ذكرت بينهم إدوار سعيد وتشومسكي ووليم زَارتْمان، وأن أتعرّف على مناطق الثقافات الشفوية والمحلية، وأن أزور بعض الصحف الجهوية.. وما إلى ذلك.

كان ذلك في ماي 2002، وصلتُ إلى واشنطن قادماً من الدار البيضاء عبر أمستردام. ووجدتُ في انتظاري المترجم الذي وعدتُ به والأخ الصديق محمد العَلَمي. بعد عطلة رأس الأسبوع، كان لي لقاء تنظيمي مع الوكالة المنظمة للزيارة، صباح الاثنين. صعقني أنّهم لم يدرِجوا في برنامج الزيارة مدينة سَانْ فْرانْسِيسْكُو. وكان لي إصراري الضروري، وحين سئلتُ عن ضرورة ذلك، ذكَرْتُ ما يعْنيهِ بالنسبة لي أن أزور شاعراً "أمريكياً من أصل عربي" اسْمُه سَرْگونْ بولص في الأماكن التي حدَّثَني عنها طويلاً، وكتب عنها كثيراً، وشيَّد لها في ذاكرتي معماراً خاصّاً. وأضَفْتُ، ولابد أن أعَرِّج قليلاً على سجن ألْكَاتْراسْ الشهير لأقَارن قليلاً بين الخيال السينمائي والواقع.

وبدأتْ رحلتي عَبْرَ سِتِّ ولايات؛ من طائرة لأخرى، ومن ولاية لأخرى، ومن مطار لآخر. وكانت أمريكا لا تزال تواصل حذَرَها المُسْرِف بعد ضربة 11 سبتمبر 2001 الإرهابية الآثمة. وكان لابد للمسافر الشرقي، اسْماً أو لوناً أو قَسَماتٍ، أن يؤدي ضريبة العَنَاء في نقط الحدود والتفتيش. الحقيبة جيباً جيباً، والأقمصة والسراويل واحدً واحداً، وعُلَب العطر والحمَّام، والأحذية، والأحزمة.. وكل شيء كان معرَّضاً لعبث القُفَّازات المُتَحرِّية وللفحص بالأشعة.

وفي غمرة الإرْبَاكَات المتتالية، تركتُ جواز سَفَري على طاولة رجل الأمن في مطار ألْبُوكِيرْكي بولاية نيوميكسِيكو، وسافرتُ. ولم أكتشف فضيحة المغربي الذي عَبَر مطار دِينْ?َرْ بلا جواز سفر، إلاَّ حين وصلتُ فندق Vintage court في سَانْ فْرانْسِيسْكُو.650, بوش ستْرِيتْ.

كنتُ أحسستُ بنوع من الندم أو الخيبة أو الغبْن أو بما لا أعرف. وبينما تكَلَّف الأخ العَلَمي في واشنطن بأمر تحصيل جواز مرور مؤقت، متحملاً بعضاً من عَنَاء الصداقة وثقْل دم بعض الدبلوماسيين المغاربة، كان يَصِلُ إلى غرفتي الشَّاعِر الجميل الوَدُود الكريم الشَّفيف سَرْگونْ بولص. وكما يمكن أن يتوقّع الذين عَرَفُوه وقرؤوه، ما كان فقدان جواز سفر في أمريكا مشدودة الأعصاب يشَكّل مصدراً للألم أو المَضَاضَة أو الانشغال!

كنتُ كَلَّمتُه من غرفتي في الفندق، على هاتفه رقم 6507540225، أيقظتُه من لحظة قيلولة ناعمة. لم يُصَدِّق أنّني في سَانْ فْرانْسِيسْكُو، وأنّني قطعتُ كل هذه المسافة الممتدة عبر المكان والزمان، فقط لأرَاهُ حيث ينبغي أن أراه، في سَانْ فْرانْسِيسْكُو تحديداً.

سَانْ فْرانْسِيسْكُو، المدينة الأكبر في كاليفورنيا. هناك على الشاطئ الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتكئ على أرخبيل يحمل اسْمَها بين المحيط الهادي من الجهة الغربية والخليج الصغير من الجهة الشرقية. وفي الأفق، يلوح الجسر الأحمر المعلَّق (غولدن غيت)، وفي عمق المنظور اللاَّزوردي تلوح جزيرة ألْكَاتْرَاسْ وبناية سجنها الشهير وقد أصبح مزاراً سياحياً تحملك إليه بَوَاخر مخصوصة إن شئت. ويمكنك أن تشتري من هناك دميةً ترتدي لباس السجناء.

خمسة أيام كاملة مع سَرْگونْ بولص. يأتي في الصباح من إحدى ضواحي المدينة الكبيرة، ولا يفارقني إلاّ في آخر المساء. خمسة أيام، تخَلَّص مني الأخ الصديق أيمن درويش، المترجم الأمريكي من أصل مصري، كانت فرصته ليستدعي ابنَ عمٍّ له يقيم في منطقة كاليفورنية قريبة. وكانت فرصتي لأستأثر بفيض شاعر عربي كبير، ولأتَعَلَّم كيف أقرأ المُدُن وأحِبّها في ضوءِ خبرةٍ شعريةٍ وثقافية نادرة.

تجوَّلنا كثيراً، وتَحدَّثْنا كثيراً. استحضرنا الكثير من الوجوه والتجارب الشعرية الأمريكية. وَالْتْ وَيْتْمانْ، وَالاَسْ سْتي?نْسْ، روبر فْرُوسْتْ، إزْرَابَّاوْنْد، تي. إسْ. إيلْيُوتْ. وطبعاً، كانت جماعة سان فْرانْسِيسْكُو الشعرية والأدبية مَدَارَ حديثنا الطويل. وانْدهَشَ إذ عَرفَ أنّني أفكر جدّياً في كتابة عَمَلٍ سردي عن حياة غيرترودْ ستَايْن، الروائية الأمريكية الشهيرة، ذاكراً أنّها ابنة سان فْرانْسِيسْكُو، وأن والدها كان نائباً لمدير عام شركة تْرَامْ الأسلاك في المدينة. "هي التي قالت إن على الكُتّاب أن يكون لهم وطنان. الوطن الذي ينتمون إليه فعلاً، والآخر حيث يعيشون"، يقول لي.

كنتُ مع شاعر يحملُ الفَانُوس ويضيء ليل الخطوات المندهشة المتعثرة. سَرْگونْ وهو يمشي، وهو يتوقَّف قليلاً، وهو يدخل مطعماً، وهو يدخُل متجراً، وهو ينْدسُّ في كشك أو بَارْ، وهو يدخل مكتبة، وهو يحيّي صديقاً أمريكياً، وهو يعثر مصادفةً على شاعرٍ فيقدمه إليَّ ويقدمني إليه، وهو يتحدث بهدوء وعمق وثقة في الفكرة والعبارة، وهو يخطو حاملاً العَالَم في رأسه، حاملاً جسده في العَالَم، وهو يعرف كيف يرى، وكيف يصف، وكيف يُسمّي، وكيف يقول الأشياء.

كأنّني لم أرَ سان فْرانْسِيسْكُو حين كنتُ فيها، وإنّما كنت أقرؤُها في نصّ لاَ مَرئي على أطراف أصابعه وإيماءات يَديْه وعينَيْه. أحياناً، تصبح المدن مجرد لغة حين نكون برفقة مَنْ يَعْرف كيف يتكلم عنها. أحياناً، تصبح مرآةً لروح الإنسان الذي يقَدِّمُها بحب إليك. تَشِفُّ المدينة كما تَشِفُّ روحُه حين يتمثَّلُها ويستَبْطنها، ويقدمها إليك كما لو كان يضَعُ روحه على طبقٍ.

كان سَرْگونْ يرى المدينة الأمريكية الفاتنة في حركة الزمن الشعري الذي عاشه بكل كيانه ووعْيِه وحِسِّه، في حركة امتدادها الأسطوري الناعم. هُنَا عاش شعراء جماعة البِيتْنِكْ، ألَنْ غِينْسبيرغْ، جَاكْ كيرْوَاكْ، غْريغُوري كُورْصُو، لُورَنْسْ فِيرْلِينْغِيتي، غَارِي سْنَايْدَرْ، بُوبْ كُوْفَمانْ... "لقد جئتُ خصيصاً لأرَاكَ هُنا، سَرْگونْ"، أقول له، فيقول لي: "أنَا أيضاً، لم أعُدْ أتَردّد على هذه الأمكنة، فقط جئتُ من أجلك".

وها هي مكتبة سِيتي لاَيْتْ (City lights) التي أسسها فِيرْلِينْغِيتِي لتصبح المكان الرمزي الفعلي لحركة سان فْرانْسِيسْكُو الشعرية. داخلها يُعَرِّفُني على القَيِّمين عليها الذين يعرف أسماءهم. ثم نَصْعَدُ إلى طابقها الأعلى. هُنَا، كانت نقاشاتهم وسجالاتهم اللاَّهِبَة لا تتوقَّف". "وهذا هو الشاعر جاك هِيرْشْمَانْ صديقي، تعَالَ نشرَبْ معه شيئاً". هُنَا، كانت نقاشاتهم وسجالاتهم اللاَّهِبَة لا تتوقَّف". "وهذا هو الشاعر جاك هِيرْشْمَانْ صديقي، تعَالَ نشرَبْ معه شيئاً".

ويكتب لي جَاكْ كلمة تحية على حاشية قصيدة له في أنطولوجيا شعرية نشَرَها فيرلينغيتي حين لم يَعْثُر في المكتبة على مجموعةٍ له يهديها إليّ. وأسْعَدني أنْ قال لي بأنّه قَرأ شاعراً مغربياً اسْمُه اللَّعْبي. يسبقنا اللعبي دائماً إلى أماكن الحب البعيدة. كان قد حدَّثَنا عنه أيضاَ شاعر أمريكي آخر هو روبرت كِيلّلي. أحبُّ مثل الانتشار للمغاربة الرائعين.

ولابد أن نتحدّث عن ألَنْ غِينْسبيرغْ وكيرواك وبُورَّاوْزْ وتينيسي ولْيَمز وبُّولْ بَاوْلَز ومدينة طنجة. اتفقنا معاً على قوة شاعرية غْريغُوري كورْصُو، وعلى فَرْقِ الهَوَاء الذي ينبغي أن ننتبه إليه دائما بين الشَّاعر الحقيقي والتَّاجر الذي يَتدثَّر برداء الشاعر. ولابد أن نُعرِّجَ قليلاً على قصيدة "عواء" التي اشتهر بها غِينْسْبيرغْ، ثم يتوقّف عند ناصية. "هُنَا. التقيتُ فِيرْلينغيتي آخر مرة مع كَلْبَيْه الأفغانِيَيْن، أيْ واللَّهْ!". ويتابع موضحاً، فِرلينغيتي تقدَّمت به السن الآن، إنه في مزرعته، لا يكاد يُغادرها إلاَّ نادراً. ولكنه ما زال حاضراً ومؤثراً في الأجيال الشعرية الجديدة. صوته الشعري مسموع جداّ.

وُلد سَرْگونْ بولصْ، الولد الآشُوري العميق المهذب، سنة 1944 قرب بُحيرة الحَبَّانية بالعراق. هناك حيث ولد أيضاً صديقنا الآخر، الآشوري الرائع، صَمْوِيلْ شَمْعُون. ارتبط اسمه، مؤسساً وفاعلاً لجماعة كركوك الشعرية. وكان اسمه لامعاً ضمن كوكبة الشعراء فاضل العزاوي، مؤيد الراوي، صلاح فائق، الأب يوسف سعيد وآخرين. غادر العراق متخفّياً هارباً سنة 1967 باتجاه دمشق، ثم تَسلَّل إلى بيروت، ومنها ارتحل إلى مدينة سان فْرانْسِيسْكُو سنة 1969. وظل في منفاه هناك وحيداً مع نفسه وقصيدته لا يغادر إلا في أسفار متقطعة للمشاركة في مهرجانات وقراءات شعرية في أروبا والعالم العربي (زار المغرب مرتين، الأولى حين أصدرت له دار توبقال مجموعته "الحياة قرب الأكروبول"، والثانية حين دعوناه في اتّحاد كتَّاب المغرب للمشاركة في المهرجان الشعري المتوسطي بالرباط). وقد كتَبَ كثيراً، وإن تأخر ظهور مجاميعه الشّعْرية وبعض ترجماته، ولعل أبرزها مجموعته الأولى "الوُصُولُ إلى مَدِينَةِ أيْنْ" (أثينا، 1985)، "الحياة قرْبَ الأكْروبُّولْ" (الدار البيضاء، 1988)، "إذا كُنْت نَائِماً في مركَبِ نُوحْ" (بيروت، 1988)، "الأول والتالي" (بيروت، 1996)، "حَامِلُ الفَانُوس في لَيْلِ الذئاب" (بيروت، 1996)، فضلاً عن أنطولوجيا ترجماته الشعرية "رقائم لِرُوحِ الكَوْن" (بيروت، 2002)...

الَّذين كَتَبُوا عن بداياته، قالوا إنّهم اكتشفوا فيه شاعراً حقيقياً منذ اللحظة الأولى. والذين كتبوا يَرْثُونَه، قالوا إنّه كان طوال حياته شاعراً حقيقياً، شاعراً كبيراً، "شاعر العراق الوحيد"، كما كتب سعدي يوسفْ بصدقٍ وحبٍّ وتَوَاضُعٍ ووفاءٍ، كان "هو الشَّاعر"... يقول الشَّاعر الآخر الكبير.

كان سَرْگونْ تكثيفاً للشِّعْرية العراقية كُلِّها، كان مُصَاهَرةً مفتوحة على أبرز وأعمق وأصْفَى المرجعيات والخِبْرات الشِّعْرية والجمالية العربية. غذَّى الآخرين وتَغَذَّى منهم، أضاءهم وأضاؤوه، رافقَهُم وصاحَبَهَم واستأنس بهم فاستأنسوا به، أحبَّهم وأَحبُّوه. وعثر على مكانه بينهم على الخريطة. كما عثر على لغته داخل اللغة. ابتكر للمنفى، للعزلة، للصمت، للمغامرة، للمجهول مُعْجَماً يَلِيقُ بِكُلِّ هَذِهِ الحَالاَتِ الَّتي تُحْيِي وتُمِيتُ. كأنَّما حملته محفَّةُ القصيدة إلى أعالي الحياة، ثم نزلت به إلى أعماق اللؤلؤ وهشاشة العُشْب.

بَدَتْ له الأرض بريةً مفتوحة فانتشر فيها.

من كركوك إلى بغداد، إلى دمشق، إلى بيروت، إلى سَانْ فْرانْسِيسْكُو. ثم ظَلَّ يسافر في أطراف الأرض، يكتب ويقرأ الشعر، ويعيشه. يلتقي شعراء، ويغادر شعراء. يتذكّر شعراء وينسى شُعَرَاء. يمد يده إلى رفوف ويكسر أخرى، وإلى كتب كي يقرأ، وكي يتَخلَّى.

كان يشبه قصيدتَهُ، وكانت قصيدتُه تُشْبِهُه.

معاً، كانا يرقصان على حَبْلٍ. معاً كانا يُراقصانِ الحياة كما لو كانت حياةً بالفعل، أو كما كانت أحياناً موتاً محايثاً للحياة!

وكأنّها هِبَةٌ، تَجمَّعتْ في سَرْگونْ أجملُ الصفات: أنْ تكون له دهشة الطفل الدائمة أمام مجموعة الأشياء والأفعال والأحداث (واللَّهْ!؟)، أن يكون آشورياً، أن يكون عراقياً، أن يكون وحيداً، أن يكون تائهاً متسكعاً منفيّاً، أن يكون بسيطاً وعميقاً، أن يكون كبيراً ومتواضعاً. باختصار، هبة أن يكون شاعراً. هبة خاصة لا تُعْطَى لأيّ كان، كما لاحظ أنْسِي الحاج ذلك في تحية لسَرْگونْ بعد أن جَرَّ هذا الآشوري معه الموت حين مات!

للأسف، لم أقرأ حتى الآن سيرة حياته "شُهُودٌ على الضِّفَاف" فقد نُشِرت بالألمانية كما علمتُ. وسَرْگونْ اشتهر فيما اشتهر به بِكَوْن القراء لا يعثرون عادةً على كُتُبه بسهولة أو لا يعثرون عليها مطلقاً كأنّه كان يكتب رقَائمَ آشورية على الماء! وحتى لو قَرأْتَه، وتَعَرَّفْتَهُ، لن تعرفَهُ كما ينبغي أن يُعْرف. ربما "لأنّ مسكنه في اللغة" كما كتَبَ عنه بَسَّام حَجَّارْ. وربما لأنّ القصيدة كانت موطنه المتنَقل. وربّما لأَنّه تخفَّف من المرجعيات، ومن الأسلاف، ومن أوراق الهوية.

تَقَلَّل من كُلِّ شيءٍ كأنّما ليُصْبح كائناً تُحتَملُ خِفَّتُه، كأنّما ليصبح شاعراًً، شاعراً فقط.

في بَارْ فِيزُوفْ المتكئ على خاصرة سِيتِي لاَيْتْ أجْلَسَني على الكرسي القَصَب العالي الذي كان يجلس عليه كيروَاكْ، والْتَقَطَ صورةً لي. وفعلتُ نفس الشيء، أنا أيضاً. التقطتُ له صورةً على كرسي كِيرْوَاكْ. وأوْقَفَني على الطوار في شارع كولمبوسْ، والتَقَط صورةً لي. وأمام المكتبة، وكذلك داخلها، ثمّ أدخلني إلى البَارْ الأثير لفيرلينغيتي (بَارْ تْرِيِّيسْت)، والتَقَطَ صورةً لي. وهُنَا.. وهناك، كان يحمل آلتي الفوتوغرافية ويُصَوِّرني أو يدعو أحداً عابراً أو سائحةً ودودةً أو نادلاً كريماً ليلتقط صورةً لنا معاً.

وأخْجَلَه أن أُحدِّثَهُ عن شِعْرِه وما تَعَلَّمْتُه مِنْهُ.

كيف يَتَمثَّلُ الذاكرةَ الشِّعْرية العربية، وكيف يتَخطَّاهَا. وما معنى أن يلتقط الإشارة لبدْءِ القصيدة، ومعنى أن تأتيه الإشارة لإنهائها. كيف يكتُبُ قصيدته، وكيف يقْرَؤُها، وما دور القراءة (القراءة أو الإنشاد) في تشكيل إيقاع القصيدة.

كم ظَلَّتْ قصيدتُه تبدو لي شِبْهَ معجزة صغيرة!

ولقد دَلَّنِي على وَالْتْ وَيْتْمَانْ كما دَلَّني عليه سَعْدي يُوسُفْ. كان يُبدي إعجابه المفرط بثراء شعره وقوة "أوراقِ العُشْب". ذلك الشاعر الأمريكي الملتحي الكبير الخالد الذي كان يفتح عينَيْه اللّمّاعتَيْن على العَالَم مثل نَمِرٍ وثَّابٍ خَلاَّقٍ لِقَفْزَاتِ الحياة، ذلك الشاعر الذي لن تخاصمنا معه أبداً آلة العسكر والدبلوماسية الأمريكية الطاعنة في الجريمة.

كان لسَرْگونْ وعْيُه الحاد، جمالياً ومعرفياً، بكتابة "قَصيدة النَّثْر" (لم يكُنْ يُحِبُّ مطلقاً هذه التَّسْمية)، والتي تقتضي في نظره نَسْجاً متميّزاً ولغةً خاصة، وتركيباً وتكثيفاً مُعَيَّنَيْن. وكان ينتصر أساساً لقصيدة النثر الأمريكية، ويفْتُر إعجابه بقصيدة النَّثْر الفرنسية. كان ينتصر لما وصَفَه سَعْدِي بـ "مَجْد النّص المُتَّصِل".

ولم تكن قصيدة النثر الفرنسية بالنسبة إليه غير تقليد لنظيرتها الأمريكية، حتى بودلير في "قصائد نثر صغيرة" إنما كان متأثراً بإدغار ألن بو.

لم تكن قصيدةُ النَّثْر بالنسبة إليه مجرد كتابةٍ تطمح لأن تُحقّق شِعْريتَها من مجرد التَّخَفُّف من عبْءِ العَرُوض الكلاسيكي أو من نظام التفعيلة. لم تكن مجرد تَعَارُض وَزْني، وإنّما هي في نظره تعبير شِعري جَمَالي عن حالة عميقة من مواجهتنا الكاملة مع عصرنا.

كانت هذه القصيدة المختلفة تُمثِّلُ لديه حالةً فلسفية جماليةً جديدة في الشّعْر العَرَبي لا يمكن قراءتها أو إدراكها الجمالي في ضوء النمطية الأَدبية والثقافية العربية السائدة. لذلك، حقَّ له أن يقول: "أكْتُبُ كلمةً واحدةً في دفتري، وأغلقه. حركة تكفي لكي تتغَيَّر الدنيا".

وإلى الآن، ما زلتُ أعتقد أن سَرْگونْ هو أبرز مؤسسي قصيدة النثر الجديدة في المشْهَد الشعري العربي المعاصر. أكاد أقول إنّه أنجز لهذا الشكل الشّعْري ما أنْجَزَه السياب مثلاً على مستوى تجديد القصيدة العربية، إيقاعاً ولغةً وثقافةً.

كانت له موهبة الماغوط وفطريته. وكانت له جرأة أُنْسِي الحاج وذكاؤه. وكانت له خصائصه التي يضاهي بها ديناميات الأجيال الجديدة في قصيدة النثر.

وكان له أفق توفيق صايغ الشاسع الموحش.

أسعفَتْه روحه، وقاده تواضعه الإنساني وقلقه المعرفي، ونزوعه إلى المغَامرَة والترحال، ولُغَتُه الانجليزية المتمكنة.. إلى أنْ يأتي بما يختلف به عن الماغوط وأُنْسِي والآخرين. وأنْ يقترب أكثر من أفق توفيق صايغ.

أبداً، لم يكُن ينسى أن يتوقّف، مطوَّلاً وبوفاء معرفي، عند شعرية قصيدة النثر الفذة التي كتبها هذا الشاعر الفلسطيني الراحل، توفيق صايغ. كان يكرّر اسْمَه باستمرار، ويلح كثيراً على ضرورة أن نعيد استيعاب تجربته "حادّة الزوايا"، وأن نعيد قراءة قصيدته الغريبة" كما كان يصفهما. لذلك، أحبَّه الإيقاعيون جميعاً، الخلاَّقُون جميعاً، المغامرون جميعاً، أنبياء القصيدة الطليقة جميعاً، وكل الملتهبين بجمرة الشعر المتّقدة.

في سَانْ فْرانْسيسْكُو، في اللَّيْل، رافَقْنَاه بسيارتنا الجميلة المكْتَرَاة ـ أنَا والمترجم ـ إلى بلْدَتِهِ في الضاحية. كُنَّا نتبع توجيهاته مُهْتَدين بإيماءات سبَّابته، إلى أن أوصلناه إلى باب بَيْتِهِ. وحين كنا في طريق العودة إلى الفندق، تِهْنَا. لم نعرف كيف نرجع، ولم نصادف مَنْ نَسْأَلُه كي يَدُلَّنا.

تركْنَاه يَسْهَرُ في قَصيدته حتى الفَجْر، كعادته كلَّ ليلة.

لَعَلَّه مَا زَالَ ساهراً إلى الآن. وأما أنَا، فما زلتُ تائهاً.

لَمْ أرجعْ.

* ها نحن نلتقي في سان فرانسيسكو. هناك سؤال بَدَهي أولي: كيف جئت إلى هذا المكان؟

- بطرقٍ ما زالت تُذهلني في تشابكها وصعوبة اكتشافها على الخريطة. ويبدو لي من هذه المسافة الزمنية أن الرحلة كانت مزيجاً من السِّحر المصيري والمخيِّلة الشعرية المُلتهبة. نحن لا ندري لِمَ تكونُ مدينة معينة مسجَّلة باسْمنا في كتاب المجهول، لكن الأمور تحدث هكذا، وأجدُ نفسي فجأةً في سان فرانسيسكو التي بدت لي أليفة جدّاً، كأنني زُرتها من قبل في مكان مّا في زمن آخر.

* جئتَ إليها في سنة 1969. قادَتك إليها النصوص؟

- النصوص والكلمات التي صادفتُها في كتب معيّنة، وكتابات خاصّة أذكر منها كتابات الجيل الذي كان آنذاك يقوم بثورة حقيقية في طرق التخييل، وطرق السلوك، وتغيير النظرة البشرية إلى عصرها، ومحاولة صوغ طريقة جديدة في العيش بكل بساطة. وكما يبدو مع جيل كامل في العراق: كركوك وبغداد، أحسست بهذا الحدس الذي يدفعني لأسْتكشف أكثر، وأتوغَّل في هذه الكتابات. فلِلكلمة، كما ترى، قوة لا نعرف مداها.

* كيف ارتبطتَ بتجربة شُعراء البيتنيك Beatnik؟

- صدفة، طبعاً، انطلاقا من الجرائد والمجلات الإنجليزية التي كنت أقرؤها في العراق، وبعد ذلك عندما وصلتُ إلى بيروت في 1967. فقد وجدت كُتبا معينة في مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت، وفي مقدمتها أنطولوجيا بالغة الأهمية، ما زالت تُطبع طبعات مختلفة، وهي من تأليف أو جمع دونالد دَالَنْ. أحدث هذا الكتاب ثورة حقيقية في الشعر الأمريكي، وكان يَضمُّ كتابات كِرُوَاكْ وكوزليرْ وسْنايْدَرْ، وآخرين. وكانت هذه الحركة كبيرة. حدث أن عثرت على هذا الكتاب وترجمتُ الكثير من نصوصه ونشرتها، كما تعلم، في مجلة "شعر" وفي منابر أخرى.

* ثلاث وثلاثون سنة الآن وأنت في سان فرانسيسكو، مرتبطاً بهذا المكان، بذاكرته، بحبه، بمظاهره وفضاءاته المختلفة منذ أن وصلته سنة 1969. الآن، كيف تتأمل هذه العلاقة؟

- المدى مذهل وشاسع، ولا يمكنني طبعا أن أفسِّر هذه الذاكرة دون أن أرتعش من فرط المهاوي التي كانت تعترِضُ طريقي أينما ذهبت، وأعتقد أن الغنى أو الثراء أتاني من هذه المغامرة. المهمّ فيها أنني لم أتعب من المجازفة، لم أكن أسعى إلى التأكد من السلامة قبل أن أخطو خطوة. فقد خطوتُ الخطى كاملة إلى نهاية الرحلة دون أن أفكر لا في السلامة ولا في الأمان.

وأعتقد أن على الفعل الشعري في النهاية أن ينطوي على نوع من الخطر والمجازفة، أي أن تُطل على الهاوية أحيانا. لا أقول أن تقفز إليها كما فعل "أرْطو" وآخرون، وإنّما أن تعرف ماذا هناك؟ نعم! رحلات كبيرة وشاسعة وكلها على أرض الواقع تنعكس في النهاية في التركيبة الخيالية، وفي تركيب المخيلة ذاتها. ومِمَّا لا شك فيه أن هذه المسائل تنعكس في شعري.

* وأنا أتجوّل معك أمس واليوم، في بعض أمكنة سان فرانسيسكو، كنتَ تقدم المكان، وتقدم أهله. من بقي ومن رحَل عنك؟ ما الذي تستعيده من هذه الوجوه وهذه العلاقة؟

- سأقول لك شيئاً حقيقيا، أنا لا آتي كثيراً إلى هذه المنطقة. ولم آت إلاّ من أجلك، لأن لي في كل قطعة من هذه المنطقة، التي كنا فيها، ذكريات. الأبنية التي زالت، والتي ما زالت قائمة لها كلها في باطني انعكاسات، لها ظلامها، لها نورها، لها الأشخاص الذين التقيتهم هنا وهناك، لذلك تكاد منطقة الساحل الشمالي تكون أيضا في مخيلات كثيرة لغيري مكانا مقدسا، شبه عتبة بالمعنى الديني الروحاني الخالص. هناك شوارع صغيرة كما ترى بأسماء شعراء من تلك الفترة. ويبدو أن البشر في النهاية، بعد موت هؤلاء الشعراء طبعا، يشعرون بأن هناك نوعا من القُدسية في أن تكون شاعراً في عالم أهوج كهذا، نوعا من الاِختيار الصّعب. وبالمقارنة مع المهن الأخرى (الشعر ليس مهنة في النهاية) أن تتلقى هذا الواجب وتستجيب إليه وتعانق مثل هذه المهمة هو فعلا كبير وله أبعاد.

* عشتَ هذه الأمكنة، وتعيشها شعريا، ويبدو أنك تحفرُ فيها أيضاً لإنتاج العَديد من قصائدك وفضاءاتك الشعرية. كيف تُقيم هذه العلاقة بين المكان وبين النص الشعري؟

- عبر السنين كنتُ، دائما، أحاول أن أجد المعادلة التي تسمح لي بأن أستبطن الأمكنة.. أستبطن المغامرة الإنسانية في فضائها المحدود بتفاصيل معيّنة. هذه التفاصيل لا تأتي من اللاَّ مكان. لا يمكن أن تكون ضبابية أو مجرد ألفاظ. كنت طوال هذه الفترة، أحاول، وما زلت، أن أجد ما أسميه بلغة الباطن: اللغة التي تستبطن هذه الأماكن بدون أن أسقط في التَّسمية المباشرة. هذا هو تحدّي الشعر. قد تجد مثلا في إحدى قصائدي الجديدة التي ما زلْتُ أكتبها، أن هذه اللغة المعينة تسمح لي بأن أستغور الأشياء، وأن أجعل اللغة تمتلكني، مع أني أضع لها الحدَّ في الاِمتلاك. هذا التوتر بين القبول والرفض، والعراك مع اللغة وعناقها هو الذي يخلق القصيدة. هذه القصيدة، كما قلت، مترسِّخة دائماً في مكان، حتى لو لم أسَمِّ المكان فحدس المكان موجود في القصيدة، أي أين أمضي بها؟ هذا هو السؤال. أو أين تمضي بي القصيدة؟ مَنْ مِنَّا الذي يقرر جغرافية التشعير؟ جغرافية الكتابة بذاتها؟ كيف أرسم الحدود؟ كيف أحدِّد معالم مسائل شائكة. ولا شك أنّك تعاني نفس الشيء. أنا أحاول أن أكون مُخلصا لهذا الفعل السميائي. لا في اللغة فقط وإنما في تأثير اللغة على الشخْص الذي يكتب. هذا التبادل، أو هذا العناق هو ما يهمُّنِي.

* في علاقتك بالمكانِ في سان فرانسيسكو تحديداً، تستعيد الآن بعض المقاهي، بعض الكراسي، وبعض الصور الخصوصية. ما الذي تَبَقَّى منها لديك من المرحلة التي عشتها قريبا جدّاً من شعراء البِيْتنيك (Beatnik)؟

- طبعاً، أنت تدري، أن الذكرى مع الزمن تتقلَّب، تحاول أن تكون شيئا آخر، وبشكل واضح أقول إنك مثلا عندما جلست على ذلك الكرسي الخاصّ في مقهى فيزوف أذكر جيدا أن جاك كيرُواك (Kerouac) كان يجلس على نفس الكرسي ويكتب روايته "على الطريق". وبعد موت كِرُواك بِسنوات كان هناك نوع من عالم النفس يجلس ويحلِّلك إذا أردتَ وجلست قبالته (ضاحكا). هذه تقليعات الحركة؛ حركة البيتنيك في ذلك الزمن، ولكن الكرسي ما زال هناك طبعا. والآن هو فارغ وينتظر أي جسد يجلس فيه. ماذا يعني كل ذلك؟ لا أدري.. ولكن ما أعرفه أنَّ نوعاً من اللمعة الذهبية كان موجوداً آنذاك في الجو، وتحس به عندما تعيش ذلك الزمن. وأنا ما زلت أعيشه لأنني كلما أتيت إلى هذه المدينة تقابلني هذه الذكرى...

* والمكتبة، مكتبة "سيتي لاَيْتْ"...؟

- المكتبة! مكتبة أضواء المدينة مشهورة جدّاً، وكما رأيت فهي نوع من المزار، أي يأتي شعراء كثيرون وكتاب وناس عاديون أيضا من العالم لكي يزوروا هذه المكتبة. طبعا هي حصلت على هذه الشهرة وهذا الصيت بسبب ارتباطها بحركة البيتنيك. كما أن قصيدة "عواء" لِگينْسْبيرغ (Ginsberg) ما زالت تطبع كل سنة، أو كل سنتين، حتى الجيل الجديد ما زال معجباً بها ويقرؤها. هناك نهضة حقيقية الآن متعلقة بجاك كيرواك...

* الذي كان يبدو هامشيا في الماضي؟

- بالضبط. إنه درس التاريخ. كان كيرواك هامشيا كما كان يُعتبر نوعا مَّا مجنوناً. حتى كتبه طُبعت في وقتها من قِبَلِ عدّة محررين قطعوا أجزاء منها وقَوْلَبُوها حسب ما يسمى برغبة الجمهور. لذلك يُعاد طبع هذه الكتب الآن بشكلها الأصلي الذي كانَ يَبدو آنذاك فوضويا وغير مقبول... يبدو أن بعض الكتّاب في كل عصر يعتقدون أنفسهم الوحيدين الذين يعرفون ما هو الأدب. هؤلاء موجودون عندنا أيضا، ولذلك فالآخر هامشي والثاني فوضوي والثالث مجنون إلخ... بينما هناك عقلاء قليلون (يضحك)، هذا هو الدرس الذي ينبغي أن نفهمه. نحن أيضا نمرُّ بهذه الأوضاع.. أدبنا أيضا يوجد فيه من سيأخذ حقَّه في يوم مّا.

* لماذا شعراء معيَّنُون في حركة البيتنيك كانُوا أكثر شهرة وانتشاراً بينما شعراء كبار من الحركة بقوا إلى حدٍّ ما في الظل مثل غريغوري كورصُو مثلا. (Gregory corso)

- گينسبيرغ كان عبقريا في تسويق ذاته. لو جالستَ گينسبيرغ لرأيت أنه ممكن جدّاً أن يكون بقّالاً يهودياً ممتازاً.. هذه كانت عقليته. گينسبيرغ حصل طبعاً على الشهرة الكبرى والمال الكثير.. بينما كُورْصُو بَرِيء بهذا المعنى، لأنّه مؤمن بالشعر على نحو خالص. يكاد يكون رومانسيا.. هذا الإخلاص للشعر يمنعه من أن يُكرِّس تسعين في المائة من طاقته لتسويق هذا الشعر. والحقيقة أن گينسبيرغ من فَرْطِ حبِّه لِكُورْصُو كان يُحاربُ من أجله في المؤسسة. مثلا المعركة الشهيرة التي حدثت في الصُّحف، في نيويورك تايمز إلخ.. لأن گينسبيرغ ألَحَّ، في الثمانينيات، أن تُعطى جائزة بُّولِيتْزَرْ لگرگوري كورصُو، هذا بينما وقف شعراء مثل تَاوَرْ وسِمْسون إلى جانب اِمرأة تافهة.. ما زالت تافهة لا تُقرأ، لكنهم أعطوها جائزة بُّولِيتْزَرْ . هذه إحدى المعارك الشهيرة لأنها تُظهر الزيف في المؤسسة الأدبية وسطوة الموظفين الذين لهم نظرة معينة للشعر. هذه المرأة تكتب قصائد عادية بالطريقة الكلاسيكية، ومن هنا فهي ليست متمردة، وتكتب عن الأثاث، والقطة.. وأشياء منزلية للطبقة المتوسطة. لا تُؤْذي أحداً ولا تقول شيئاً في النهاية. بينما كورْصُو يُعتبر من أقوى من كتبوا بعاطفة غير أمريكية، بالعاطفة الإنسانية التي تذهب بعيداً في حُبِّ الأشياء والعالم. أحَبَّ الشرق كثيراً، كما كتب عن تأثره بالأدب البابلي والعربي. هذه الأشياء في الستينيات والسبعينيات كانت شبه ممنوعة بشكل غير رسمي. إذن، فالمعارك كما ترى موجودة هنا أيضا.

بوبُ كوفْمان Bob Kaufman شاعر أسود من أحسن من أثَّروا في كل الجيل، لكنَّه كان لا يبالي بالشهرة ويكره المعجبين، بَلْ قرر أن يصمت نهائيا وألاّ يتكلم بَعد موت جون كنيدي. كنتُ أجَالِسُه، من غير أن ينبس بكلمة، يكتفي بالنظر إليَّ وحسب، كأنّما يتكلّم بالنظر. شعره مترجم إلى الفرنسية منذ زمن طويل، ويُسمَّى في باريس برامبو الأسود.

* كان لهذه الجماعة امتداد في طنجة، في الجسد الثقافي العربي، لكنه ظل خافتاً باستثناء التفاتة محمد شكري في بعض كتبه. من أين يأتي مصدر هذا الصمت؟

- هذا ما لا علم لي به، هذه الحركة الكبيرة تركزت، كما قلتَ، في طنجة بوجه خاصّ. ثمة أبيات شعرية عن هذه المسألة في قصيدة ترجمتها ونُشرت في مجلة "الكرمل".

أولا: عندما رأى بول بولز طنجة في الثلاثينيات، قال سأعود إليها. وهذا معناه أن هناك أماكن قليلة في العالم تشعر بأنك وُلدت من أجلها، ومن أجل أن تعيش فيها وطنجة كانت مصير هذا الرجل. بعد ذلك جاء إلى طنجة كاتب أكثر تطرفا وجنونا من بول بولز، وهو ويليام بُورَّاوْز، كان مدمنا على الكيف والمخدرات. أحَسَّ أن مكاناً مثل طنجة، هو الجنة إذا ما قُورن بأمريكا وبجحيمها المليء بالرقابة على السلوك. هناك نوع من المبالغة طبعا عند هؤلاء لأنهم من الغرب. ولكن المثير بالنسبة إليّ هو أن أقرأهم وأنتبه كيف يرون إلى بلدك المغرب. هناك عشرات الكتب، ولديَّ ما يقارب عشرين كتاباً عن هؤلاء الكتاب خصوصا بُورَّاوْز وبولز، وقد انطوت على أعمال كتّاب مغاربة. معلوم أن بولز ترجم الكثير من الكتابات الشفهية للمرابط والشرادي وغيرهما، وقد نالوا شهرة إذ كنت أقرأ لهم حتى في العراق في المجلات الأمريكية. كان بول بولز ينشر منذ الستينيات لهؤلاء، منهم أحمد اليعقوبي الذي كان رسّاما أيضا. رسوماته ما زالت إلى الآن ترسم كمَارْكة مسجلة لمطبوعات ناشر كبير جداً اِسمه "إِكوبريس". بول بولز كتب في سيرته الكبيرة يحكي عن كل هذه الأشياء، وعن علاقاته بهؤلاء الكتاب. ومعنى ذلك أنَّه قَدَّمهم إلى الإنجليزية، إلى الغرب. مثلاً أنَّى توجَّهْتَ في أروبا، خصوصا ألمانيا، تسمع عن المرابط. ومن يقرأ الأدب يعرف من هو المرابط. في بريطانيا أواسط السبعينيات تَمَّ تقديم مسرحية للمرابط في "الْبِي بي سِي "BBC. هو لم يكتب مَسْرحية في حياته، فالأمر يتعلّق بنصٍّ لبول بولز، المسألة كلها ترتبط ببول بولز الذي يعتبر من أعظم من أثرى اللغة الإنجليزية. لكلِّ ما يَكتبه قيمة خاصَّة، أي أنه ليس كاتبا عاديا، إنه مثل صامويل بيكِيتْ. صامويل بيكِيتْ هو النثر الإنجليزي في قوته. بول بولز من أنقى من يكتبون الجملة الصلدة التي ليست فيها ثغرة واحدة من حيث الإيقاع، ومن حيث المنطق. هذه قوته. المرابط يقول بالعامية المغربية أشياء عادية، لو نشرت كما هي في الأصل لما كانت لها أي قيمة. مجرد حكواتي. لا تختلف حكاياته عن الحكايات المتداولة في المغرب. إنْ نجلس في المقهى لمساء واحد بغاية جَمْعِ ما يُقال فإنّنا نحصل على كتاب كامل. فمثلا لما رأيتُ كتاب "حياة مليئة بالثقوب" للشرادي (العربي العياشي) هُنا في المكتبات، بطبعة مجلدة مع صورة بالملابس المغربية مثل البُرنُس ، بَدَا لي أنه حكاية عادية جدّاً، لكنها تُصبح بفضل لغة بول بولز غير العادية على الإطلاق شيئاً آخر.

هذا الرجل مات كما سمعت قبل سنة أو سنتين، كان يعيش في سان فرانسيسكو. ذات يوم ذهبت إلى مكتبة صغيرة تشتغل فيها شاعرة أمريكية أعرفها، ووجدت كتابا له حديث الصدور بعنوان "العاشق الغيور". هي من اشتغل عليه بدل بول بولز. يبدو هذا الرجل كأنّه قفز من سفينة جاءت به إلى أمريكا فمكث فيها، يعيش في شقة صغيرة كما حكوا لي عنه. حكت لي الشاعرة ذلك، له حديقة يجلس فيها للتأمل. كان (يضحك) خائِفا، بولز يقول هذا، في المغرب سيُعَاقِبُونَه عندما يقرؤون الكتاب مترجما إلى الفرنسية ولكن أعتقد شخصيا أنه صارت له أوهام غريبة. كتاب "العاشق الغيور" لم ينجح، لأن لمسة بول بولز كانت مفقودة. هي ذي القصة. والحركة مهمَّة جداً تستحق الكتابة عنها بالعربية، وقد وجدت مقالاً في مجلة لحسن بحراوي، عن هذا الموضوع، فيه جهد واضح ومعلومات رائعة، ولأول مرة يتم الحديث مع المرابط عن هذه المسألة. وهذا جانب مهم أيضاً.

* أصدر (حسن بحراوي) كتيبا مؤخراً اسمه "حلقة رواة طنجة".

- قرأت ما أنجزه بحراوي. وهو عمل جيد.

* كنت أجريتُ حواراً أيضا مع محمد المرابط حول تجربته وكتابته.

- هذا مهم جدّاً ينبغي الاستفاضة فيه.

* لنعد إلى شعرك، سَرْگونْ، بلا شك تعتبر من أهم الأصوات التي جذَّرت وطَوَّرت قصيدة النثر في الشعر العربي المعاصر. أين يبدو لك، أو أين يكمن مصدر القوة في هذه التجربة الشعرية؟ أنت تعتبر قصيدة النثر لحظة رفيعة في الشعر العربي.

- ما في ذلك شك، أنا ما زلت أبحث.. ما زلت أعثر على أشياء كل يوم.الاختبارية هي كلمة السِّر، أي أن الحقائق اللانهائية موجودة مبطّنة في اللغة نفسها، ولكن الشاعر أو الأجيال الشعرية، لأنني أرى في النهاية أجيالا معينة تلقي بدلوها في هذه البئر، إِذا استمرت وأخلصت، فإنّها بشكل جمعي ستكتشف. هي ذي ضربة النرد في الشعر. تغامر بكل شيء، لا بالجزء، ليست المسألة جزئية، أنا أكتب وما زلت بالوزن، لكن الفكرة ليست الوزن أو النثر. صحيح، عندما كنا شبانا أردنا أن نكسِّر أصناما معينة، لابد من ذلك. وأنا أتوقّع من الجيل الآتي أن يكسِّر أصنامنا إذا استطاع. هذه القدرة هي التي كان يسميها جون كِيتسْ أثناء حديثِه عن شكسبير بالقدرة السالبة. كيتس من فرط اِنْذِهَالِه بسطوة شكسبير لم يعرف أن يفسِّر هذه السطوة إلا بتعبير القدرة السالبة. تستطيع كشاعر، من فرط اهتمامك الكامن بالمادة التي تتداولها بقدرتك، أن تَنْصَبَّ في تلك المادة كعقل وكمخيلة. عندما تكون متقولبا مع هذه المادة.. مع اللغة، مع الشعر ذاته، فلا بُدَّ سميائيا أن يظهر شيء خارق، لابد.. المسألة هكذا، أي أنّك لن تجد الخارق إلا إذا عقدت اتفاقا مع فاوست. الشعر لا يمكن أن يُعقلن. وكل شاعر يأتي بنظرية يعرف جيدّاً أن هذه النظرية مؤقتة. انظر إلى التاريخ، تاريخ شعرنا، هناك نظريات، غير أنَّها لا يمكن أن تدوم، لأنّ النظرية إذا قامت لابدّ أن تنهار. الشعر لا يتوقف. إنّه ديالكتيك مُستمر وحركة مستمرة. وهذه القدرة السالبة هي وحدها التي تستطيع أن تكتب الأشياء، إذ لا يمكن أنْ نُجبِرَ الشعر على أن يكون شيئاً مُعيَّناً. ذات يوم سيأتي جيلٌ آخر يقول إِنَّ الوزن لم يسُتَنْفَدْ. لا شيء يُستنفدُ في الشعر، وهكذا يُحاول أن يجد الزوايا الخفية التي لم يَمْسَسْهَا شاعر في صَنْعةِ الوزن كما أتخيّل، بينما الآن استهلك الشعر العربي الوزن كثيراً ولكنّه لم يمس حرية من الوزن، أي الكتابة بدون وزن. لذلك تبدو مغامرة الشعر بالنسبة لي، وللكثيرين من هذا الجيل جَديرة بالتأمل، وسنمضي بها إلى النهاية.

أجد الآن ــ وخصوصا في السنوات الأخيرة ــ أن هذه اللغة العجيبة تجعلني أمضي إلى أماكن مجهولة وأستكشف. نحن في النهاية مجرد مستكشفين أن ليس هناك شيء نهائي. رُبَّما كتبت قصيدة مختلفة غداً. أنا لا أومِنُ بقوانين معينة. أومِنُ بالصَّنعة كثيراً وَلكنَّني أومن أيضا بأن شعر اللغة العربية له أصول عتيقة جدا. أحاول، بالنسبة لحالتي، أن أجد الإيقاعات الأساسية للغة العربية، لذلك أهتم كثيراً بالترجمة؛ الترجمة كفن وليس كمهمة.. والحديث يطول في هذا الشأن.

* ألا تشعر، في أفق وامتدادات هذه المغامرة الشعرية في قصيدة النثر أحياناً، بنوع من الفَرملة مثلا والانحباس الذي يحتاج إلى أنواع من رافعات معينة، وديناميات معينة، كالسفر مثلا، تَغَيُّر الأمكنة، الانفتاح على أشكال التعبير الفني والجمالي الأخرى وَما شابه ذلك ممَّا يُمكن أن يعطي لتجربة قصيدة النثر نوافذ جديدة، مسالك جديدة وإمكانيات ثرية للتعبير وتجاوز مثل هذه العثرات أو الفرامل؟

- أنا مؤمن بهذا، ومُؤمن بأنَّ التلاحُم مع اللُّغات الأخرى، وبهذا المعنى مع الأماكن الأخرى، سواء أكانت معنوية، أو جغرافية.. مُهمٌّ جدّاً. اللغة العربية كانت حتّى الثمانينيات ما تزال حبيسة، بمعنى أن الشعراء الذين كانوا يتكلفون بإطلاق سراحها في العالم كانوا بِمَنْأى عن المغامرة، أو كانوا يخافون إطلاق سراح اللغة العربية بالمعنى الإيجابي وليس السلبي. منذُ السبعينيات إلى الآن، ظهرت نصوص كثيرة، طوَّرت وخلقت لغة جديدة وجديرة بالتأريخ. والآن، حيث تقف القصيدة العربية حقا؛ القصيدة التي نتكلّم عنها الآن بشكل خاصّ، والتي لا تتقيّد بقوانين مسبقة وتخلق قوانينها الجديدة، لها طموحات في المجهول. الآن، في هذه اللحظة، أعتقد مع بداية الألفية الثالثة أن الشعر العربي سيقوم بوثبة نوعية. العلامات موجودة. النصوص التي تظهر الآن، كثيرٌ منها فائض، ومِنْ هذا الفيض نُصوص قليلة ستبقى. هذه النصوص ستكون تأسيسية. لذلك أعتقد أن ما يُسَمَّى قصيدة النثر، وهي تسمية لا أقبلها لأنها خطأ، هي القصيدة التي ستَخْلُق تصوُّراً جديداً للشعر.

يبدو أنَّ هناك عقبات دائماً في وجه الحديث عندما نصل إلى هذه النقطة، لذلك سأتخلَّص بسرعة شديدة من تعريفات معينة. قصيدة النثر هي القصيدة التي كتبها بودلير، غير مقطعة. وللحقيقة هي نوع من الأمثولة. ثمة إدغار ألن بُّو (E. Apoe) قبله طبعا، ومعلوم أن بودلير هو من ترجم إدغار ألن بُّو. بودلير هو الذي كتب قصيدة نثر حرة في حياته. هذه القصائد يُسميها قصائد بِالنثر، مُجرد حكايات على طريقة إدغار ألن بُّو. لذلك أخطأ إخواننا اللُّبنانيون كثيراً منذ الأساس الأول. وُولْت وِيتْمان (Walt Whitman) هو أب الشعر الحُرّ؛ مقَطَّع وإِيقاعي وشعر حقيقي من دون أوزان. ولكنه موزون أكثر من الشعر الموزون. وهذا هو اتجاهنا. القصيدة العربية التي نسمِّيها قصيدة النثر هي قصيدة مكتوبة على أصول الشعر الموزون في العالم. مقطعة كما لو أنها موزونة، لأن الوزن في النهاية هو هذا. عندما تقول للقارئ أنا اخترت هذا الوزن وهذا التقطيع، أريد منك ـ رجاءً ـ أن تقرأني هكذا. بهذه الطريقة تحبس القارئ في قوالب وتأمره بأن يقرأك هكذا. هذه ليست قصيدة نثر. قصيدة النثر ليس فيها أي أمر وليس فيها أي إرشادات، لأنَّها تذهب كأي قصة أو مقال ولا تستثمر النِّصفَ الأبيض مِن السَّطر. عندما ترى ذلك الجزء الأبيض من الصفحة فأنت تقرأ الجهة الثانية من القصيدة، وتعرف روحية الشاعر من طريقة تقطيعه للغة، ومدى رهافة حسِّه تجاه اللغة، وتجاه الشكل. لهذه القصيدة شكل إذن، ولكن الشاعر الرديء لن يعرف هذه الأشياء. فالشاعر العادي الذي ليست له ثقافة معمقة بهذا الشعر يعتقد أن أيَّ تقطيع مُوفّق. أنا أحِبُّ محمد الماغوط. ولكن محمد الماغوط جاهل شعريا بشكل كامل بهذا المعنى الذي نتحدَّث عنه، أنا آسف، لأنّ له أشياء جميلة، روحية نادرة.. رومانسية إلخ. وأكثر شعراء ذلك الجيل لم يكن لهم حِسٌّ مرهف بهذه المسألة. ولابُدَّ من التشديد ــ هنا ــ على كلمة مرهف. أعْتَقِد أن هناك شعراء الآن لهم وعي بهذه المسائل. وهذِه المسائل في النهاية هي المهمة. هي التي ستقرر اتجاه الشعر.

* في تجربتك الشعرية تحديداً كيف تفتح نوافذ قصيدتك على أشكال التعبير الأخرى، وعلى أمكنة العالم؟

- إنني أكتب ببطء شديد ولا أستعجل النتائج. هذا ليس نوعا من التفاخر على الإطلاق، هو نوع من الرذيلة التي أحاول أن أجعل منها فضيلة (يضحك). في تجربة الكتابة ببطء، أجد عبر السنين، أشياء تعترضني وأتركها تتخمَّر. هذا التَّخمر هو السِّر عندي في إيجاد الثغرات في القصيدة بين الكلمات، التفاصيل الدقيقة، العلاقات. القصيدة عندي هي خريطة من العلائق بين الكلمات الموجودة على هذه الصفحة. هذه العلائق تكون في النهاية نوعاً من الطاقة التي تُدوَّن في هذا الشكل. كُلّ قصيدة في النهاية هي، إذن، عالم يكاد يكون كاملا. وإذا لم يكتمل أتركه كما هو إلى أن أجِدَ العلامات التي تقودني بطريقة سرية وغير منطقية على الإطلاق. ليس في الشعر منطق، ولكن ما يمكن أن أسميه بغياب المنطق هو نوع من السعي أيضا إلى إيجاد الأشياء المتكاملة؛ أي هذه العلاقات بين المُسَمَّيات.. بين الأماكن الحسية والأماكن الباطنة أو الأحاسيس.. سمِّها ما شئت. هي في النهاية ما يؤلف حدْسي أنا ويحمل صوتي، وفي النهاية بَصْمَتك أنت كشاعر: حسن نجمي، تريد أن تكون هناك.. ولكن هذا لا يمكن بالتوقيع وإنّما يأتي هكذا.. بالطرق السِّرية. وفي النهاية إذا لم يكن صوتك هناك هو الصوت الذي تعرفه فأنت لن تقبل بأن تنشر القصيدة. تنتظر إلى أن يأتي ذلك الصوت.. إلى أن تقول:

هذه قصيدتي.. هذا أنا.

* هل يمكن لِسرگُون أن يُقَدِّم، بهذا المعنى الذي تحدثَ عنه قبل قليل، الملامح الأساسية لِمُخْتبره الشعري؟ طقوس الكتابة؟ كيف تنهض القصيدة؟ كيف تنبثق؟ هل تأتي من كلمة؟ مِن صورة؟ من صوت؟ من حسّ معيَّن؟ من فكرة عابرة؟ من أين تأتي وتنبثق هذه الوَمْضة الجميلة؟

- ربما من كل الأشياء التي ذكرتها، ليس معاً ولكن على حِدة. أحيانا لا تدري على الإطلاق من أين جاءت القصيدة. أحياناً تأتيك القصيدة وأنت لا تريد أن تكتب أصلاً. وأحياناً أخرى، تَسْتَمِيتُ لكي تكتب بيتاً ولا تستطيع. لماذا؟ لا أدري. يمكن طبعاً أن أقَدِّم تفاسير كثيرة ولكن أعرف مقدَّماً أنَّها كلُّها خاطئة. هذا هو الحسّ، يا أخي، الذي يكاد يكون جينيّا، ربَّما أبَالغ ولكنّني أحس أحيانا بأن شطحات طويلة المدى في الروح، في الأعماق ضرورية جدّاً لكي تُهيِّئ الأرضية لكتابة القصيدة. لذلك أنا شخص لَيْلي. لَيْلي بالمعنَى الذي يكفّ فيه اللّيل عن أن يكون وقتاً فقط، إذ ثمة أيضا الليل الباطني الذي أصطاد فيه، وكأي صيَّاد في قارب، أتيه إلى أن أجد. السمكة توجد دوماً في الأعماق. لكن مثل العجوز سانتياغو في "الشيخ والبحر" لهمنغواي، عليك أن تصطاد السمكة الحقيقية، وليس أي سمكة في البحر. السمكة التي هي جديرة بالمجازفة وبالموت أيضا.

* هل تكتب هذه القصيدة كتابة جسدية أم تجلس لتكتب على ورق ومنضدة؟

- أنا عادة أستلقي، لا أدري لماذا. لكأنّما أحاول أن ينصبَّ كل شيء في الرأس. ولذلك في حالة الاِمتداد الأفقي أعتقد أن هُناكَ نوعا من الإمكانية في أنْ ترتفع قليلا عن الأرض. أنا طبعاً قرأت أشياء كثيرة عند ميرسْيا إلْيادْ: تاريخ الأديان، وَالطَّاوْ، والصينيين الذين كانوا يحاولون أن يُطيلوا الحياة ويعمِّقوا المُخَيلة بأن يُعلِّقوا أنفسهم بالمقلوب مثلا. لأنَّ الْمني، كما يقول الصينيون القدامى، ينبغي أن ينزل إلى الدماغ. ففي الدماغ جِبالٌ وأودية. هذه فكرة طاويَّة تقول بتعميق الروحانية الموجودة في المخ بشكل فزيائي، هذا بعيد، طبعاً، عن حديثنا. سأعود إلى مسألة الوجود الفزيقي، فكتابة الشعر عندي هي نوع من الطقوس؛ طقوس متكاملة. نوعٌ من محاولة النَّسْج الباطني للأحاسيس التي تكاد تكون كلاماً.

القصيدة التي سأريك الآن ـ وهي من أحدث قصائدي ـ تحاول أن تتحدَّث بلغة بين الوضوح والغموض. لغة تستميت لتقول الأشياء بوضوح مطلق، فإذا بها في وسط هذه المحاولة تستحيل إلى انذهَالٍ لفظي، لأن الأحاسيس أو الحدوس الموجودة في هذه القصيدة، والتي تسعى إلى خلقها وإيضاحها، هي من فرط العمق، بحيث تفضل اللغة أن تعبِّر عنها بالتنصُّل مِنْ مُهِمَّة الإيضاح. لِلُّغة العربية، مُقَارنة مع اللغات الأخرى التي أعتبر الإنجليزية مثالِها الأكبر، صفات شعرية وصفات صوتية أكثر عمقا من اللغة الإنجليزية. أتحَمَّلُ مسؤوليتي في هذا القول، لأنّ الشعر الأمريكي والإنجليزي والشعر العالمي بمطلقه باللغة الإنجليزية ليست فيه إيقاعات بهذا العمق. هناك إيقاعات عميقة في الشعر العربي. أنا الآن في مغامرة ـ لديَّ كتاب مُنتَهٍ ـ سيطبع هذه السنة أو السنة المقبلة إن شاء الله ــ أقدم هذا الكتاب بهذا المعنى، وسنرى طبعا إذا كانَ استجابة لذلك أو لا.

* تلِحُّ كثيراً على مسألة اللغة في الكتابة الشعرية وهذه مسألة أساسية وبَدَهية أيضا، لكن في تجربتك ما يمكن أن نعتبره منطقة ظِل لغوية أساسية. فاللغة العربية ليست هي لغتك الأم وإنّما اللغة الآشورية، كيف إذن تتعايش اللُّغتان؟ كيف تقيم هذه العلاقة الخاصة بين البُعدين اللغويين في تجربتك، وفي وجودك، وفي كيانك وفي مُتَخَيَّلِك؟

- اللغة العربية لم تأتِ من اللاَّ مكان. لِلُّغة العربية أصول أعمق من بدء الإسلام. كانت هناك لغة عربية كأي لغة أخرى. لم تكن الصَّحراء ممتدة إلى ما لا نهاية. للغة جذور وأصول في تربة. في هذه المنطقة؛ منطقة الشرق الأوسط، هناك حضارات عميقة تمتد عشرات الآلاف من السنين، ومنها اللغة السُّومَرية التي هي اللغة الأولى التي نعرفها في العالم. وهي لغة كاملة. منها فروع امتدت كالأكادية التي صارت اللغة الآرامية القديمة والجديدة والتي تسمى بالبابلية الجديدة، وكُلها صَبَّت في النهاية في اللغة الآشورية منذ آلاف السنين، ثلاثة أو أربعة آلاف قبل الميلاد. اللغة العربية أتَت من هذه الأصول، وَإلى الآن سبعون في المائة، أو ربَّما أكثر من ألفاظ اللغة العربية لها أصول أرامية. علماء اللغة يقولون هذا، وهو موجود في الكتب، كلمة شَمس، مثلاً، أصلها شِمْشة، الفرق في التحريف الصوتي، مئات بل آلاف الكلمات بهذه الأصول، هذه المسألة تحدثتُ عنها عدة مرات. لذلك أشعر أن هذه اللغات التي كانت تحتضر عندما جاءت اللغة العربية، امتصتها هذه اللغة بكل ثورتها مثل إسْفَنْجَةٍ عملاقة. كانت هذه اللغات تأثرت أيضاً بلغات سَنَسكريتية ولغات الهند والصين وغيرها من الحضارات المتشعبة والمتداخلة، لذلك فاللغة العربية هي وريثة كل هذه الحضارات، كل الأنسجة اللغوية وأنظمة النحو والصرف والتعقيدات المُذَهِلة التي ما زالت موجودة في اللغة العربية. واللغة العربية الحديثة التي نستعملها في الصحافة والكتب ليست إلاّ جزءاً يسيراً جداً من هذه اللغة. وعَوداً إلى السؤال المهم الذي طرحته، أقول: نعم أحس بهذا، وأحسُّ بأن تجاربي أيضا جزء من هذه الحركة. إنّها تصُب في تاريخ هذا التطور والاِنصهار والتداخل، والآشورية خلفيتي؛ وهي لغة جميلة جدا، أبكي أحياناً لأنّها تموت، وأراها تحتضر أمامي. إنّ موت اللغة شيء مذهل. أكبر جنازة في التاريخ هي أن تموت لغة. أحيانا كثيرة أجد نفسي أفكر بكلمات وتعابير تأتيني من الطفولة، هي في الأصل بالآشورية. كيف أعبِّر عنها باللغة العربية؟ كيف أجد هذا التركيب الذي يقول أشياء فكرت فيها بلغةٍ أخرى؟ في شعري تراكيب معينة، هي نوع من التلاحم بين شكلين من التعبير، خصوصا في قصائدي الأولى.

وبالمناسبة لدي كتاب كامل لم يُنشر، يَضُمُّ قصائدي الأولى. فما نشرته أشياء متأخرة كثيراً. كنت أنشر عندما كان عمري أربعَ عشرة سنة. لذلك عندي دفاتر قديمة وجدتها في الأردن لَمَّا أتى بها أهلي من بغداد. قبل ثلاث سنوات ذهبت إلى الأردن لأزور أهلي الذين جاؤوا من العراق وكانت زوجة أخي قد جاءت بآخر صندوق من أوراقي. فتحتُ صندوق باندورا (يضحك)، وجدت فيه ستة أو سبعة دفاتر من شعري الأول، بدءاً من سنة 1961. كانت هذه الصفحات حين تصفحتها كأنَّها كتب سحرية. رأيتُ نفسي أحبو. رأيتُ نفسي في بداياتي. ما أفظع، يا أخي، أن يرى الشاعر فجأةً بداياته كلها. بكلّ عنفوانها وبساطتها وسَذاجتها. محاولات طفل يحبو فجأة يقف على قدميه. يتسلق الأشجار، يرى القمر. تجربة مذهلة، والله ! لا أريد أن أبْدو عاطفيا بشكل زائد. أكثر هذه القصائد غير منشور. ربما هناك قصائد منشورة هنا وهناك، ولكن أكثر من ثلاث مئة قصيدة غير منشورة. ما زلت أتردَّد في اختيار بعض هذه القصائد، لأنّها البدايات الحقيقية. الكتاب الذي نشرته: "الوصول إلى مدينة أين" فِيه قصائد من أواخر الستينيات والسبعينيات وحتى الثمانينيات. ومن ثم كل هذه القصائد وغيرها الموجودة في الجرائد والمجلات لم أجمعها بعد. وقد بدأت أفكر جدِّياً في اِنتخاب مختارات من قصائدي الأولى، وأن أنشر صورتي في الكتاب وعلى عيني نوع من العصابة لكي لا أرى (يضحك بصوت عال). أن أفاجأ بهذه المخلفات تجربة كانت رهيبة. والأوراق اقترنت بمناسبة حزينة جدا، لأن أهلي خرجوا من العراق. لم يبق لنا بيت ولا أهل نحن الذين نعتبر آشوريين. ومن هم الآشوريون؟ بشر من أهل العراق الأوائل، وهذه تجربة موجودة في شعري، لأنّها تجربة كبيرة. الاجتثات! كيف يحدث؟ كيف يفعل التاريخ فعله؟ كِتَابي معنيٌّ بهذا الأمر. من البداية إلى الآن، من العراق والعالم وأمريكا، لأن هذه الأقطاب هي التي قرَّرت مصيري. أنا عشت بينها، لذلك من واجبي، إذا كنت صادقا، أن أعبِّرَ عَنْ هذه التجربة.

* سَرْگونْ.. كيف تقرأ الشعر الآخر؟ في القصيدة العربية وفي القصيدة الإنسانية. ما هي نوعية الجسور التي تمدُّها مع مرجعيات معينة؟ مع هذه الخمرة الكونية؟

- كثيرة جدّاً. أنا أتوغَّل في الشعر العالمي، خصوصا الشعر القديم والشعر الصيني والياباني والسنسكريتي، وشعر الشرق الذي لم نقرأه حقا. وحتى إذا كان الشعر الذي نقرؤه مكتوبا باللغة الإنجليزية لا يهمني لأنّني في هذه المرحلة بدأت أرى العظام في أي شعر أقرؤه، لذلك هذا اللبوس لا يهم على الإطلاق، لدي كتاب الآن وهو مُوشك على الصدور كتاب ضخم بكل معنى الكلمة؛ جسداً وطموحا. وعُنوانه أيضا ثابت: رَقائِمُ لروحِ الكون. هذا الكتاب مبني على فكرة الجسور، منذ أول إنسان تطلّع إلى القمر أو الشمس في باب كَهْفِه، وأطلَقَ نوعاً من التعبير سواء كان صوتا أو كلاماً أو أي شيء آخر أو كان شِعْراً، الكتاب يبدأ من مرثية بقلم شاعر مشهور من جيكور في العراق. وهي عن خراب جيكور، مرثية أعتبرها ما زالت سارية على وضعنا الآن بكل إنسانية. بادئا من هناك، يمضي الكتاب شعريا إلى الآن. من هناك إلى سَافُو (Sapho) إلى اليونان، إلى الصينيين، إلى شعراء الهايكو خصوصاً، باشُّو (Bashô)، إلى شكسبير، إلى شيلِّي Shelley وشعراء الحركة الرومانسية. وكلها نماذج مختارة بدقة، بحيث يؤلف هذا الكتاب صوتاً شعريا واحداً، وكأنما هؤلاء الشعراء كانوا على اتفاق فيما بينهم على أن يَقُولُوا شيئاً كبيراً جدّاً. لذلك فالكتاب ـ في النهاية ـ هو نوع من القصيدة الواحدة بأصوات مئات الشعراء. هذه هي فكرة الكتاب. أنجزت مقدمة لتفسير ذلك. كلمة الرقائم في العنوان تأتي طبعاً من الرقائم البابلية التي كان يَسُكُّ فيها الشاعر في الطين وفي الصلصال كلماته. وإذا ببعث هذه القصائد يَصل إلينا في هذا العصر. لذلك فالفكرة الأصلية، من جهة أخرى، هي أنّنا نلقي بقصائدنا كأنّها رقائم في المجهول بحيث لا ندري إلى من ستصل في يوم مّا، في أي عصر. هناك شعراء.. وقصائد تغيب عن الوعي البشري لسنوات وأجيال لمِآت وآلاف السنين ثم تُكتَشَف لسبب مَّا، لأنَّها تلمس وتراً خاصّاً في تلك المرحلة. لذلك هناك شعراء يكتبون لعصر آخر، أو ربَّما يكتبون لعصرهم لكنّهم سيلمسون قلب عصر آخر. هي ذي الفكرة في علاقتها بسُؤالك عن الجسور بين الثقافات.

* مثل هذا العمل الباذخ من الحفر في الجسد الشعري الإنساني عبر التاريخ، وعبر الجغرافيات الشعرية المختلفة، هل ينبثق من إحساس بعجز التجربة الذاتية عن امتلاك العالم والتعبير عنه كما ينبغي أن نعبِّر، أم على العكس يأتي ـ ربما ـ من محاولة لتجذير التجربة؟

- الفكرة هي أنَّ التعبير عن العالم وعن تجربة المجيء إلى هذا العالم والذهاب عنه تأخذ أشكالا كثيرة من التصور والتعبير. لذلك ثمة من يقول إن الشعر في النهاية هو مجرد هذا الشكل وليس شكلا آخر. الترجمة بالنسبة إليّ ـ اسمح لي أن أعبّر عن هذا الجزء من التجربة ـ هي أيضا نوع من الشعر. وأنا لا أتقيّد بنظريات الترجمة الموجودة والمتاحة في الدراسات الحديثة. ترجمة الشعر، خصوصا كمهمة، تكمل مهمة الشاعر التي هي أساسا أن يخلق قصائد تعبّر عن مرورها في هذا العالم. الترجمة شيء آخر أيضا، فأنا لا أترجم، أنا أحاول أن أخلق نصّا مبنيا على هذا النص الذي أترجمه بأقصى ما يمكن من الأمانة. ما هي الأمانة ـ في النهاية ـ شعريا؟ الأمانة هي أن تكون أميناً للمعنى ولقوة النص على الإقناع. لذلك ينبغي أن يكون النص مُقنعا باللغة العربية، وأحيانا لا يهمني النص بهذا المعنى، لذلك أنا حرّ في الابتعاد عنه، ولكنّني كشاعر أجازف بواسطة هذا النص وسياقاته، بلغتي، أجازف مع احترامي الشديد للشاعر الأصلي ومع محبتي له. هذه التصورات موجودة عند كتّاب كثيرين خصوصا جورج ستَايْنر في كتابه الشهير "بعد بابل".. باختصار شديد، بعد بابل تَبلبلت اللغات، لذلك ترى نظرية الترجمة أن الشاعر الذي يترجم نصّاً قديما يحاول أنْ يجد فيه صَدى تلك اللغة الأولى قبل أن تَتَبَلْبل. هذه الطريقة هي التي أعمل بها عندما أترجم هؤلاء الشعراء. عند جوسْواف ميلوش الشاعر البُّولوني قصيدة ترجمتها ونشرتها في جريدة "الحياة". في إحدى زياراته للندن أعطيتها له وفرح بها كثيراً. تحكي هذه القصيدة عن شعراء، عن جيش من الشعراء عبر التاريخ. أحدهم يلعن الآخر ويحسده، وبعضهم يريد أن يقتل المنافس، ولكن في نفس الوقت هؤلاء الشعراء يحبون بعضهم ويعرفون أنهم كلهم مجندون في مهمة لا تنتهي إلى الأبد (يضحك). قصيدة مذهلة وعظيمة. هذه الفكرة تقاربُ فكرة الكتاب أيضا، وهي موجودة فيه ومضمرة في ثناياه.

* هذه الورشة أيضا، سَرْگونْ، التي تفتحها بالحفر في المتن الشعري الإنساني، وبالترجمة، إضافة إلى كتابة القصيدة، فيها نوع من الدفاع عن شعر معيّن، عن خيار شعري معين، وفيها محاولة ربَّما لإقناع الآخرين بهذا الخيار الشعري، أليس كذلك؟

- تماماً، لأن الشعر في النهاية نوع من خلق معرفة معيَّنة. المعرفة الشعرية تختلف عن المعرفة العلمية أو الأثرية. المعرفة الشعرية مرتبطة إنسانيا بالتعبير عن مسيرة تاريخنا، مسيرة لفظية على مستوى الأعماق وليس المسيرة التي فوق الأرض. هناك مستويات: الجيش يمشي على قشرة الأرض عبر التاريخ، انطلاقا من حروب وانتكاسات ومآس ومذابح وقصص وصحافة وأخبار. هذا مستوى. ثمة أيضا المستوى التحتي. دَعْنا نفكر أن تحت هذه القشرة قشرة أخرى. هذا هو مستوى الشاعر. الشاعر هنا يمشي ويرى الخطى، يرى الجنود جُنْدِيا جنديا ويُسمِّيهم، يعرف المسيرة، لأنه يرى النهاية قبل أن يفكر في البداية. هذا هو الحدس الشعري الكبير عند الشعراء العظام. لذلك عندما نقرأ شاعراً عظيما نُحِسُّ بكلِّ هذا من دون أن نعرف كيف نقوله. في هذا السياق، أنا مهتم جدّاً بشعر العالم لأنّني أعرف أننا جميعا في نفس القارب.

* يبدو واضحا أيضا من خلال خيارك الشعري الجمالي الإلحاح على هذه الضرورة التي تربط بين التجربة الشعرية والتجربة الثقافية أيضا. هل لأن سَرْگونْ جاء من مكان يختلط فيه الشعري والثقافي عبر تاريخ وحضارة معينين أم أن سيرورة التجربة في الحياة والأمكنة قادته إلى هذا التوافق بين الثقافي والشعري؟

ــ وجهتان نظريتان موجودتان في هذه العملية. أنا مهتم جدّاً بالعلم، كنتُ في فتراتٍ مهتماً بعلم الفضاء وبأنواع المعرفة وبالقواميس والمعاجم والموسوعات، وما زلت مذهولا بهذه الأشياء لأنّها مليئة بالأسرار. أحد مشروعاتي الكبرى، التي أشتغل عليها منذ الأبد ورُبَّما لن أنهيها أبداً لكنّني موغل فيها، كتابٌ عن جلجامش.

جلجامش كُتبت عنه مئات الكتب. آخر الكتب التي حَصَلْتُ عليها هي نوع من الموسوعة الجلجامشية، ولديّ رفوف كاملة عن ملحمة جلجامش، لديَّ روايات أمريكية كاملة كُتبت عن ملحمة جلجامش. لذلك ما نعرفه بالعربية عن جلجامش شيء هزيل، يكاد يكون مُبْكيا من فرط الفرق، صدِّقني، مازالت هذه الملحمة، من بين كل كتب الشرق، تذهل العالم كله، هناك أوبِّرات وبالِيهَات بُنيت على ملحمة جلجامش، ولا يَمُرُّ شهر من دون أن يظهر شيء جديد عنها في مجلات وكتب، وفي عوالم كالموسيقى والرسم. هذه الشخصية العجيبة هي من آخر الكشوفات، وهذا شيء يذهلني إلى درجة لا أعرف معها كيف أعرِّف أهلي بهذه الاكتشافات، لأنّها تحتاج إلى طاقة لا تصدّق. ملحمة جلجامش كتاب مشهور بقلم الفيلسوف الإسباني دي سَانْتِلاَنا مع عالمة ألمانية. كتاب مُهم يُفسِّر جلجامش بطريقة لن تخطر نهائيا على بال أحَد . وهي أن هذه الملحمة عن النجوم. السُّومَريون كانوا سادة الفضاء . تعرف أن أكثر الكواكب ما زال يحمل أسماء سومرية، أخذها فيما بعد الفلكيون العرب. لذلك كثيرٌ من الكواكب ما زالت تُسَمَّى بأسماء سومرية وعربية. لا أريد أن أتوغّل في هذا الموضوع، ولكن ملحمة جلجامش لها أبعاد لا تصدَّق وهِي أبْعادٌ مستمرة. أريد يوماً ما أن أنهي هذا المشروع وأجمع هذه المعرفة كلّها لأنّها معرفة الشرق القديم بكامله. ومن يدري .. رُبَّما ننهيها في مكان مّا مِن هذا العالم.

سان فرانسيسكو

15/05/2002