فولتيرهو كاتب وشاعر وفيلسوف فرنسي كتب عشرات الروايات والمسرحيات والدواوين الشعرية والكتب الفلسفية فهو كاتب موسوعي متعدد المواهب . وفولتير هو اسمه المستعار فاسمه الحقيقي هو (فرانسوا آريت) . ولكنه اشتهر بالاسم المستعار سواء في حياته العامة او الخاصة او في مؤلفاته الكثيرة وتم تناسي اسمه الحقيقي .

وقد طبقت شهرته الافاق ونال الحظوة عند عظماء عصره من ملوك وامراء وساسة ومفكرين مع انه كان شخصا متمردا على كل قيم العصر وافكاره وتقاليده وعاداته .

ولد فولتير في باريس عام 1694 وتوفيت والدته اثناء ولادته وقد كان طفلا مريضا عليلا توقعوا له ان لا يعيش طويلا ولكنه عاش اربعة وثمانين عاما . بعد ان شب عن الطوق تتلمذ على يد اليسوعيين ودرس علم اللاهوت والميتافيزيقيا كما درس الشعر والفكر والفن والادب . وقد واتته الموهبة الشعرية بشكل مبكر فكان يكتب الشعر بسهولة وعفوية .

بدأت مشاكله مع السلطة بشكل مبكر ففي عام 1715 توفي الملك الفرنسي لويس الرابع عشر وخلفه ابنه لويس الخامس عشر وكان لما يزل صغيرا وقليل التجربة وليس لديه القدرة على قيادة بلد كبير ومهم بحجم فرنسا التي كانت في ذلك الوقت قلب اوربا واقوى دولة في القارة والعالم . وعجز لويس الصغير عن السيطرة على البلاد وافلت زمام السلطة من يده وسيطر على السلطة بصورة غير رسمية الوصي على عرش البلاد . وقد ادى انفلات الحكم الى حدوث ازمة اقتصادية سببت اضطرابات واسعة في باريس ساهم فيها فولتير بقصائده النارية مما ادى الى القائه في سجن الباستيل الذي قضى فيه احد عشر شهرا وله من العمر واحدا وعشرين عاما فقط بعد خروجه من السجن اتجه للكتابة للمسرح . وفي عام 1718 حققت مسرحيته عن مأساة اوديب نجاحا كبيرا في باريس واستمر تمثيلها خمسا واربعين ليلة متواصلة .

بعد عدة تجارب مسرحية فاشلة كتب روايته الشعرية (هنرييت) والتي نجحت هي الاخرى نجاحا منقطع النظير وجعلت منه كاتبا مشهورا .

عاود فولتيير الاصطدام مع السلطات السياسية الفرنسية مما ادى الى سجنه مرة اخرى في سجن الباستيل لفترة قصيرة ثم نفيه الى انكلترا .

في انكلترا درس اللغة الانجليزية بجدية وعمق وامتلك زمامها ودرس امهات الكتب الانكليزية في الادب والتاريخ والفلسفة واصبح معجبا بجو الحرية الفكرية الكاملة التي يعيش في ظلها الكتاب الانكليزي . ففي انكلترا لا وجود للكهنوت ولا سلطة للكنيسة لذلك فأن المفكرين احرار فيما يكتبون حيث لا وجود لسجن الباستيل ولا وجود لحاكم مستبد فالبرلمان هنا هو اقوىمن اي حاكم .

في انكلترا الف كتابه (رسائل عن الانكليز ) كتب فيه انطباعاته عن المجتمع الانكليزي وجوالحرية الفكرية التي يتمتع بها والفرق بين الحكم الملكي الدكتاتوري في فرنسا والحكم الديمقراطي المتنور في انكلترا ولكنه لم ينشرها في فرنسا .

في عام 1729 وافق الوصي على عرش فرنسا على عودة فولتير الى باريس وقد عاد بالفعل وعاش في الفترة الاولى بعد عودته حياة هادئه ولكن ما ان تم نشر كتابه (رسائل عن الانكليز)في فرنسا حتى بدأت السلطات الفرنسية تلاحقه لما يحتويه الكتاب من نقد شديد لاسلوب الحكم في فرنسا لذلك فقد اضطر الى الاختفاء عن اعين السلطات .

في كتابه المذكور يهاجم فولتير الطبقة الارستقراطية الفرنسية التي تعيش على حساب استغلال واستعباد الشعب الفرنسي كما هاجم رجال الدين الذين يستنزفون الشعب بجمع التبرعات والصدقات . وقد اغضب كل ذلك الحكومة فاصدرت قرارا بحرق الكتاب علنا واعتباره مناقضا للدين والاخلاق .

فلاسفة عصر االتنوير في اوربا فولتير (القسم الثاني والاخير )

ربما لا يوجد فيلسوف في اوربا له من النفوذ في حياته ما كان للكاتب والفيلسوف فولتير . فعلى الرغم من السجن والنفي ومصادرة اتباع الكنيسة والدولة كل كتبه تقريبا فقد شق طريقه بقوه من اجل اعلان الحقيقة والدفاع عنها وعما يؤمن به من افكار جديدة في ذلك العصر بل كان في اخرايامه موضع احترام واجلال الجميع بمن فيهم الملوك والحكام ورجال الدين والكنيسة .

ان الشيء المثير والمدهش هو خصوبة وتألق عقل فولتير حتى وهو في سن متقدمة من حياته فلم يتوقف مطلقا عن الكتابة والانتاج . لقد كتب في حياته تسعا وتسعين كتابا في مختلف الحقول والميادين من المسرح الى الرواية الى الفلسفة والتاريخ وغيرها من الميادين

يمكن تقسيم الانتاج الفكري لفولتير على النحو التالي

اولاـ المسرحيات ـ واغلب مسرحيات فولتير هي مسرحيات فكاهية ساخرة وفيها ما يمكن ان يطلق عليه الكوميديا السوداء . فهي تنتقد الاوضاع الاجتماعية بمرارة . وتسخر من الشخصيات الاجتماعية المنافقة والتي تهتم بالمظهر دون الجوهر . وكان يقول ( لو لم تهبنا الطبيعة شيئا من روح الفكاهة والنكتة لكنا اتعس المخلوقات . ولولا روح المرح والسخرية من بعضنا البعض لكان من الصعب علينا ان نعيش . والفلاسفة الذين لا يضحكون هم فلاسفة فاشلين فمن الجميل ان نكون مجانين بين فترة واخرى .

ثانيا ـ الروايات ـ وقد كتب فولتير الكثير من الروايات الفلسفية الناجحة وفيها تقترن الاسطورة والخرافة بأساليب الخيال العلمي ومن هذه الروايات رواية (لانجينو) ورواية (ميكر وميجاس ) ورواية ( صادق) ورواية )كانديد) . وفي هذه الروايات يشرح فولتيرآرائه الفلسفية من خلال حكايات غريبة واستثنائية .

تتحدث رواية لانجينو عن احد الاشخاص البدائيين من الهنود الحمر . وقد جاء هذا الشخص برفقة بعض الرواد المستكشفين الى فرنسا . وتحدث له الكثير من المفارقات والتصادمات بين آراء وعادات الانسان البسيط الذي يعيش على الفطرة والانسان المتحضر الذي تثقله العادات والتقاليد والافكار المعقدة التي تتناقض مع الفطرة التي يجب ان يكون عليها الناس . وكذلك ما يتبناه الانسان المتحضر من طقوس وميل الى المظاهر بعيدا عن الجوهر والبساطة .

اما رواية ميكر وميجاس فهي تشبه رواية الكاتب الانكليزي سويفت المسماة (جوليفر)حيث يزور كوكب الارض احد سكان الكواكب من الفضاء الكوني برفقة مخلوق من كوكب اخر وكل واحد من هؤلاء طوله عدة الاف من الاقدام وهم يستغربون من ضآلة حجم سكان كوكب الارض ولكن تصاحب هذه الضآلة في الحجم قسوة في السلوك لا مثيل له وروح عدوانية شديدة بحيث يقتل بعضهم بعضا من خلال الحروب والصراعات التي لا تنتهي بين الافراد والجماعات .

اما رواية صادق فتتحدث عن الفيلسوف والحكيم البابلي صادق . ويقع صادق في حب اميرة البلاد (سميرة) . تحدث بعد ذلك الكثير من الصراعات في المملكة التي يكون صادق طرفا فيها لذلك فأنه يتوصل الى نتيجة بأن الجنس البشري هم مجموعة من الحشرات التي يلتهم بعضها بعضا من اجل امور تافهة .

في رواية كانديد يروي فولتير حكاية شاب بسيط وامين اسمه كانديد وهو ابن احد كبار الزعماء يرافق استاذه الحكيم والفيلسوف (بانجلوس) وبعد كثير من الحوادث التي تجعله يضطر بالتنقل من بلد الى اخر ويخوض خلال تنقلاته الكثير من المغامرات كان فيها استاذه يعبرعن ملاحظاته وارائه الفلسفية بالاحداث والناس . وقد انتقلوا خلال ذلك من اوربا الى امريكا ثم عاد كانديد واستقر في احد المزارع في تركيا . وقد بدأت تتبلور لديه افكار بأن الناس كانوا دائما يذبحون بعضهم بعضا وبأنهم قساة وخونه وحمقى ولصوص . ولكنه يتوصل بالنتيجة بأن ليس بالامكان ابدع مما كان فهكذا نشأ الناس وهكذا سيبقون .

ثالثا ـالكتب الفلسفية ـ ان اهم كتب فولتير الفلسفية هي (تاريخ اخلاق وروح الشعوب) وكتاب (الموسوعة الفلسفية) .

وفي الكتاب الاول يضع فولتير الاساس لعلم التاريخ الحديث واول فلسفة عن تاريخ وهو محاولة منظمة لتتبع تطور التاريخ الاوربي حيث ان بحثه لا يتطرق الى تاريخ الملوك بل تاريخ الحركات والجماهير ولا يتناول الحروب بل تقدم العقل البشري وهو يقول لا اريد ان اكتب تاريخا عن الحروب بل عن المجتمعات فموضوعي هو تاريخ العقل البشري وليس تاريخ الحروب او تاريخ الملوك واللوردات.

اما في كتابه (الموسوعة الفلسفية) فهو يتحدث عن التسامح والديني وهو يفرق بين الدين والخرافات التي تلتصق بالدين ويقول ان الخرافات هي من صنع وابتكار القساوسة والكهنة فهم الذين صنعوا علم اللاهوت كما ان الخلافات هي من صنع وابتكار اللاهوت وهي سبب النزاعات المريرة والحروب الدينية .

في عام 1758اشترى ضيعة داخل الحدود السويسرية ليسكن فيها قريبا من الحدود الفرنسية ليشعر بالامان بعيدا عن السلطات الفرنسية او في منزله في هذه الضيعة كتب افضل مؤلفاته.

وفي عام 1778اشتد به المرض فأخذه الشوق والحنين لزيارة باريس قبل ان تعاجله الوفاة . وعلى الرغم من تدهور صحته فقد انتقل في عربته الى باريس وقد استقبلته الجماهير الفرنسية استقبالا منقطع النظير وبدأ زيارته الى باريس التي استقر فيها بخطاب في الاكاديمية الفرنسية وسط الجماهير المحتشدة . في 30 مايو (ايار)1778 توفي فولتير.

وفي عام 1791 اجبرت الجمعية الوطنية الملك لويس السادس عشر على نقل رفاة فولتير الى مقبرة العظماء في باريس وقد اصطف في الشوارع اكثر من 600 الف من الرجال والنساء في وداع الفيلسوف الكبير .

فولتير سيرة ذاتية

فرانسوا ماري أرويه المعروف باسم فولتير (بالفرنسية: Voltaire) من مواليد (21 نوفمبر1694) ووفيات (30 مايو1778)، فولتير هو اسمه المستعار. كاتب فرنسي عاش في عصر التنوير، وهو أيضًا كاتب وفيلسوف ذاع صيته بسبب سخريته الفلسفية الظريفة ودفاعه عن الحريات المدنية خاصة حرية العقيدة.

وكان فولتير كاتبًا غزير الإنتاج قام بكتابة أعمال في كل الأشكال الأدبية تقريبًا؛ فقد كتب المسرحيات والشعروالروايات (الرواية) والمقالات (المقال) والأعمال التاريخية والعلمية وأكثر من عشرين ألفًا من الخطابات، وكذلك أكثر من ألفين من الكتب ومنشورات.

وكان فولتير مدافعًا صريحًا عن الإصلاح الاجتماعي على الرغم من وجود قوانين الرقابة الصارمة والعقوبات القاسية التي كان يتم تطبيقها على كل من يقوم بخرق هذه القوانين. وباعتباره ممن برعوا في فن المجادلة والمناظرة الهجائية، فقد كان دائمًا ما يحسن استغلال أعماله لانتقاد دوغماالكنيسة الكاثوليكية والمؤسسات الاجتماعية الفرنسية الموجودة في عصره.

وكان فولتير واحدًا من العديد من الشخصيات البارزة في عصر التنوير (إلى جانب كل من مونتسكيووجون لوكوتوماس هوبزوجان جاك روسو) حيث تركت أعماله وأفكاره بصمتها الواضحة على مفكرين مهمين تنتمي أفكارهم للثورة الأمريكيةوالثورة الفرنسية.

حياته

سنواته المبكرة في دنيا الأدب

ولد فرانسوا ماري أرويه في باريس، وكان الأخ الأصغر لخمسة من الأطفال - والطفل الوحيد الذي عاش منهم - ولدوا لوالده الذي كان يدعى فرانسوا أرويه - الذي ولد في عام 1650 أو عام 1651 وتوفي في يناير من عام .1722

وكان يعمل موثقًا عامًا وموظفًا رسميًا صغيرًا في وزارة المالية. وكانت والدته هي ماري مارجريت دومارت (التي امتدت حياتها تقريبًا منذ عام 1660 وحتى الثالث عشر من شهر يوليو من عام 1701)، وكانت تنحدر من أصول نبيلة تنتمي لمقاطعة بواتو. وتلقى فولتير تعليمه في إحدى مدارس اليسوعيين؛ وهي مدرسة Collège Louis-le-Grand (في الفترة ما بين عامي 1704 و1711) حيث تعلم اللغة اللاتينية، كما أصبح في فترة لاحقة من حياته بارعًا في اللغتين الإسبانية والانجليزية.

وعندما أنهى فولتير دراسته، كان قد عقد العزم على أن يصبح كاتبًا بالرغم من أن والده كان يريد أن يصبح ابنه محاميًا. ولكن فولتير الذي تظاهر بأنه يعمل في باريس في مهنة مساعد محامِ كان يقضي معظم وقته في كتابة الشعر الهجائي. وعندما اكتشف والده الأمر أرسله لدراسة القانون؛ ولكن هذه المرة في المقاطعات الفرنسية البعيدة عن العاصمة. ولكن فولتير استمر في كتابة المقالات والدراسات التاريخية التي لم تتصف دائمًا بالدقة على الرغم من أن معظمها كان دقيقًا بالفعل. وأكسبه الظرف الذي كانت شخصيته تتصف به شعبية في دوائر العائلات الأرستقراطية التي كان يختلط بها. واستطاع والد فولتير أن يحصل لابنه على وظيفة سكرتير السفير الفرنسي في الجمهورية الهولندية حيث وقع فولتير في هوىلاجئة فرنسية تدعى كاثرين أوليمب دانوير. وأحبط والد فولتير محاولتهما للفرار معًا والتي ألحقت الخزي به، وتم إجبار فولتير على العودة إلى فرنسا مرةً أخرى.

ودرات معظم السنوات الأولى من حياة فولتير في فلك واحد وهو العاصمة الفرنسية - باريس. ومنذ تلك السنوات المبكرة - وما تلاها من سنوات عمره - دخل فولتير في مشكلات مع السلطات بسبب هجومه المتحمس على الحكومة وعلى الكنيسة الكاثوليكية. وقد أدت به هذه الأنشطة إلى التعرض مرات عديدة للسجن وللنفي. وفي عام 1717 - وفي بداية العشرينات من عمر فولتير - اشترك في المؤامرة المعروفة تاريخيًا باسم Cellamare conspiracy والتي تزعمها الكاردينال جيوليو ألبروني ضد فيليب الثاني؛ دوق أورليون والذي كان وصيًا على عرش الملك الصغير لويس الخامس عشر؛ ملك فرنسا (وكان الهدف من المؤامرة نقل الوصاية على العرش إلى ابن عم فيليب الثاني، وعم الملك الصغير - ملك إسبانيا؛ فيليب الخامس). وبحجة كتابته لبعض الأشعار الهجائية عن الأرستقراطية، والتي كان منها ما تعرض لشخص Régent (الحاكم/الوصي على العرش)، تم الحكم على فولتير بالسجن في سجن الباستيل لمدة أحد عشر شهرًا. وفي فترة سجنه في الباستيل، قام بكتابة أول أعماله المسرحية - Œdipe - (أوديب). وكان نجاح هذه المسرحية هو أول ركائز شهرته الأدبية.

أسباب اختياره لاسم فولتير

ويعتبر اسم "فولتير" الذي اتخذه الكاتب في عام 1718 كاسم قلمي مستعار وكاسم يستخدمه في حياته اليومية [بحاجة لمصدر] نوعًا من أنواع الجناس التصحيفي لكلمة AROVET LI ؛ وهي الطريقة التي يتم بها هجاء لقبه - Arouet - باللغة اللاتينية مضافًا إليها الحروف الأولى من اللقب le jeune (الأصغر). وللاسم صداه في الترتيب العكسي لمقاطع اسم château (قصر ريفي عائلي) في مقاطعة بواتو. وهو القصر الذي كان يطلق عليه اسم Airvault. ويعتبر الكثيرون أن اتخاذه لاسم "فولتير" الذي جاء بعد الفترة التي تم فيها احتجازه في سجن الباستيل علامة على انفصاله الرسمي عن عائلته وماضيه.

Richard Holmes] ويؤيد ريتشارد هولمز - المؤلف البريطاني والباحث في السير الذاتية لأعلام الحركة الرومانسية في بريطانيا وفرنسا - هذا الرأي عن مصدر اشتقاق الاسم، ولكنه يضيف إن كاتبًا مثل فولتير قد اتخذ هذا الاسم أيضًا لما له من معنى ضمني يوحي بالسرعة والجرأة. هذا المعنى الذي يأتي من اقتران الاسم بكلمات مثل: voltige (الألعاب البهلوانية التي يتم أداؤها على أرجوحة البهلوان أو الحصان)، وvolte-face (الالتفاف لمواجهة الأعداء)، وvolatile (وهي الكلمة التي تشير أساسًا إلى أحد المخلوقات المجنحة). ولم يكن لقب "Arouet" اسمًا من أسماء النبلاء ليناسب شهرته التي كانت قد بدأت في التزايد خاصةً وأن للاسم صداه في كلمات مثل: à rouer (الجلد بالسوط) وroué (بمعنى الفاسق).

إنجلترا

وكانت الاستعداد الشخصي - الذي ذاع بسببه صيت فولتير في عصرنا الحالي بين جمهور القراء - لحسن استخدام حضور البديهة النقدية التي كان يتمتع بها والتي كانت تتميز بالسرعة وحدة النظر والصرامة والطرافة هي ما جعلت من فولتير شخصية غير محبوبة بين الكثيرين من معاصريه؛ بما في ذلك الكثيرين ممن ينتمون للطبقة الأرستقراطية الفرنسية. وكانت ردود فولتير اللاذعة مسئولة عن فترة المنفى التي خرج بمقتضاها من فرنسا ليستقر في إنجلترا.

وبعد أن قام فولتير بإهانة النبيل الفرنسي الشاب - كافلييه دي روهان - في وقت متأخر من عام 1725، استطاعت أسرة روهان الأرستقراطية أن تحصل على lettre de cachet - وهو مرسوم موقع من ملك فرنسا (وكان الملك هو لويس الخامس عشر في عصر فولتير) يتضمن عقاب استبدادي لأحد الأشخاص، ولا يمكن استئناف الحكم الذي جاء فيه. وهو نوع من الوثائق التي كان يشتريها أفراد طبقة النبلاء الأثرياء للتخلص من أعدائهم غير المرغوب فيهم. واستخدمت أسرة روهان هذه الضمانة في بداية الأمر للزج بفولتير في سجن الباستيل، ثم التخلص منه عن طريق النفي خارج البلاد دون أن يتعرض لمحاكمة أو يسمح له بالدفاع عن نفسه. وتعتبر هذه الواقعة علامة بارزة في تاريخ بدء محاولات فولتير لتطوير نظام القضاء الفرنسي.

واستمر نفي فولتير إلى إنجلترا لمدة عامين، وتركت التجارب التي مر بها هناك أكبر الأثر في العديد من أفكاره. وتأثر فولتير الشاب بالنظام البريطاني الملكي الدستوري مقارنةً بالنظام الفرنسي الملكي المطلق، وكذلك بدعم الدولة لحرية التعبير عن الرأي وحرية العقيدة. كذلك، تأثر فولتير بالعديد من كتاب عصره الذين ينتمون للمدرسة الكلاسيكية الحديثة، وزاد اهتمامه بالأدب الإنجليزي الأقدم عمرًا - خاصةً أعمال شكسبير - التي لم تكن قد نالت قدرًا كبيرًا من الشهرة في أوروبا القارية في ذلك الوقت. وبالرغم من إعلانه اختلافه مع قواعد المدرسة الكلاسيكية الحديثة، فقد رأى فولتير أن شكسبير يعتبر من النماذج التي يجب أن يقتدي بها الكتاب الفرنسيين لأن الدراما الفرنسية بالرغم من كونها تتميز بالجمال أكثر من الدراما الإنجليزية، فإنها تفتقر للحيوية على خشبة المسرح. وفي وقت لاحق - وبالرغم من أن تأثير أعمال شكسبير قد بدأ يتزايد على الأدب الفرنسي - فقد حاول فولتير أن يضع نموذجًا يتعارض مع مسرحيات شكسبير يشجب فيه ما اعتبره همجية من جانبه.

وبعد قضائه لفترة قاربت الثلاث سنوات في المنفى، عاد فولتير إلى باريس وقام بنشر آرائه حول الموقف البريطاني من الحكومة ومن الأدب ومن العقيدة في صورة مجموعة من المقالات التي تأخذ شكل الخطابات بعنوان Lettres philosophiques sur les Anglais (Philosophical letters on the English) ولأن فولتير قد اعتبر أن الملكية الدستورية البريطانية أكثر تقدمًا واحترامًا لحقوق الإنسان (خاصةً في الجانب الذي يتعلق بالتسامح الديني) من نظيرتها الفرنسية، فلقد لاقت هذه الخطابات اعتراضات كبيرة في فرنسا لدرجة القيام بإحراق النسخ الخاصة بهذا العمل وإجبار فولتير مرةً أخرى على مغادرة فرنسا.

في واجهة الكتاب الذي قام بترجمته لنيوتن - والذي تظهر فيه دو شاتولييه في صورة ملهمة فولتير - تتضح الأفكار السماوية التي أوحى بها نيوتن إلى فولتير.

في واجهة الكتاب الذي قام بترجمته لنيوتن - والذي تظهر فيه دو شاتولييه في صورة ملهمة فولتير - تتضح الأفكار السماوية التي أوحى بها نيوتن إلى فولتير.

وكانت وجهة فولتير التالية هي Château de Cirey (قصر سيراي الريفي) الموجود على الحدود بين المقاطعتين الفرنسيتين شامباينولورين. وأعاد فولتير تجديد المبنى على نفقته الخاصة، ومن هناك بدأ علاقته بالماركيزة دو شاتولييه، والمعروفة باسم جابرييل اميلي لو تونيلييه دي بريتويل (والتي أطلقت على نفسها اسم اميلي دو شاتولييه). وكان قصر سيراي ملكًا لزوج الماركيزة - الماركيز فلورنت-كلود دو شاتولييه - الذي كان أحيانًا يزور زوجته وعشيقها في القصر الريفي. وكان لهذه العلاقة التي استمرت لمدة خمسة عشر عامًا تأثيرها الفكري المهم على حياة فولتير. فقد جمع فولتير بمساعدة الماركيزة واحد وعشرين ألفًا من الكتب؛ ويعتبر هذا العدد عددًا هائلاً من الكتب في ذلك الوقت. وقد قاما معًا بدراسة هذه الكتب، وكذلك بالقيام بتجارب خاصة بالعلوم المعروفة باسم العلوم الطبيعية في المعمل الخاص بفولتير. وتضمنت تجارب فولتير محاولة منه لتحديد خصائص النار.

وبعد أن تعلم فولتير الدرس من مناوشاته السابقة مع السلطات، بدأ فولتير الأسلوب الذي استمر في استخدامه لبقية حياته بالابتعاد عن كل ما يسبب له الأذى الشخصي والتخلص من أية مسئولية قد تعرضه للخطر. وواصل فولتير كتاباته، وقام بنشر بعضًا من مسرحياته مثل Mérope بالإضافة إلى بعض القصص القصيرة. ومرةً أخرى، يمكن اعتبار السنوات التي قضاها فولتير في منفاه في بريطانيا مصدرًا للإلهام من خلال تأثره القوي بأعمال سير اسحق نيوتن. وكان فولتير يؤمن بقوة بنظريات نيوتن؛ خاصةً تلك النظريات التي تتعلق بعلم البصريات (فقد أدى اكتشاف نيوتن لحقيقة أن الضوء الأبيض يتكون من كل ألوان الطيف إلى قيام فولتير بالعديد من التجارب المتعلقة بهذا الاكتشاف في سيراي). كذلك، أتى فولتير على ذكر قانون الجاذبية في أعماله (فقد ذكر قصة نيوتن مع التفاحة التي سقطت فوقه من شجرة في عمله المعروف باسم Essai sur la poésie épique أو Essay on Epic Poetry. وبالرغم من أن فولتير والماركيزة كانا شغوفين بالآراء الفلسفية الخاصة بعالم الرياضيات والفيلسوف الألماني جوتفريد لايبنز - الذي كان معاصرًا لنيوتن وخصمًا له - قد احتفظ الاثنان "بإيمانهما بأفكار نيوتن" وشكلت أعمال نيوتن وأفكاره ركيزة مهمة في نظرياتهما. وبالرغم من أن بعض الآراء كانت تعتقد أن الماركيزة "تميل إلى آراء لايبنز"، فقد كتبت هي: "je newtonise," وهي العبارة التي تعني "أنا أعمل وفق أفكار نيوتن" أو "أنا أؤمن بأفكار نيوتن". وربما يكون كتاب فولتير Eléments de la philosophie de Newton أو (The Elements of Newton's Philosophies) عملاً مشتركًا بينه وبين الماركيزة، وكان الهدف منه وصف الفروع الأخرى من أفكار نيوتن التي انبهرا بها بما في ذلك نظرية الجاذبية.

كذلك، قام فولتير والماركيزة بدراسة التاريخ؛ خاصة تاريخ الشعوب التي أسهمت في بناء الحضارة حتى الوقت الذي كانا يعيشان فيه. وكان المقال الثاني الذي كتبه فولتير باللغة الإنجليزية هو Essay upon the Civil Wars in France. وعندما عاد إلى فرنسا، كتب فولتير مقالاً يعرض السيرة الذاتية للملك تشارلز الثاني عشر؛ وهو المقال الذي يعتبر بداية لكتابات فولتير التي انتقد فيها الأديان (الدين)المعروفة (المعروف). وقد جعله هذا المقال مؤرخًا للبلاط الملكي. كذلك، عمل فولتير مع الماركيزة على دراسة الفلسفة؛ خاصةً الفلسفة الميتافيزيقية - ذلك الفرع من الفلسفة الذي كان يتعامل مع الأمور بعيدة المنال والتي لا يمكن إثباتها بطريقة مباشرة: كيفية الحياة وماهيتها، ووجود الله أو عدم وجوده، وما يشابه ذلك من موضوعات. وقام فولتير والماركيزة بتحليل الكتاب المقدس في محاولة لاكتشاف مدى صحة أفكاره في العصر الذي كانا يعيشان فيه. وانعكست آراء فولتير النقدية في إيمانه بوجوب فصل الكنيسة عن الدولة وكذلك بحرية العقيدة؛ وهي الأفكار التي كوّنها بعد الفترة التي قضاها في انجترا.

Die Tafelrunde التي قام بكتابتها أدولف فون مينتسلضيوف الملك فريدريك الأكبر - ملك بروسيا - في قاعة Marble Hall في القصر الريفي Sanssouci (ومن بين الحضور أعضاء الأكاديمية البروسية للعلوم وفولتير الذي يظهر في اللوحة جالسًا في المقعد الثالث من اليسار).

Die Tafelrunde التي قام بكتابتها أدولف فون مينتسلضيوف الملك فريدريك الأكبر - ملك بروسيا - في قاعة Marble Hall في القصر الريفي Sanssouci (ومن بين الحضور أعضاء الأكاديمية البروسية للعلوم وفولتير الذي يظهر في اللوحة جالسًا في المقعد الثالث من اليسار).

وبعد وفاة الماركيزة - أثناء الولادة - في سبتمبر من عام 1749، عاد فولتير لفترة قصيرة إلى باريس. وفي عام 1751، انتقل إلى مدينة بوتسدام ليعيش إلى جوار فريدريك الأكبر - ملك بروسيا - الذي كان صديقًا مقربًا منه ومعجبًا بأدبه.وقد قام الملك بدعوته بشكل متكرر إلى قصره، ثم منحه مرتبًا سنويًا يبلغ عشرين ألف فرانك. وبالرغم من أن أمور حياة فولتير كانت تسير على ما يرام في البداية - ففي عام 1752 كتب فولتير قصته القصيرة المعروفة باسم Micromégas ؛ والتي ربما تكون أول عمل من أعمال الخيال العلمي يصوّر سفراء من كوكب آخر يتعرفون على حماقات الجنس البشري - فقد بدأت علاقته بفريدريك الأكبر في التدهور وواجهتها بعض الصعوبات. فقد وجد فولتير نفسه أمام دعوة قضائية تم رفعها ضده وأمام نزاع مع الأديب والفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي موبرتوي - الذي كان يشغل منصب رئيس أكاديمية برلين للعلوم - فكتب مقالته الهجائية Diatribe du docteur Akakia (Diatribe of Doctor Akakia) التي سخر فيها من موبرتوي. ولقد أدى هذا الأمر إلى غضب الملك فريدريك الذي أمر بإحراق كل نسخ العمل وإلقاء القبض على فولتير أثناء وجوده في نزل كان يقيم فيه في طريق عودته إلى وطنه.

جينيف وفيورني

وتوجه فولتير صوب باريس، ولكن لويس الخامس عشر منعه من دخول المدينة. لذلك، قصد جينيف بدلاً منها واشترى بالقرب منها ضيعة كبيرة هي Les Délices. وبالرغم من أن المدينة قد استقبلته في بادئ الأمر بالحرية، فقد دفعه القانون المطبق في جينيف على غير رغبته - ذلك القانون الذي كان يحظر الأداء المسرحي وكذلك النشر لقصيدة فولتير الهجائية المعروفة باسم The Maid of Orleans - إلى الانتقال في نهاية عام 1758 إلى خارج جينيف وعبور الحدود الفرنسية حتى وصل إلى فيورني التي اشترى فيها ضيعة أكبر. وألهمته هذه الظروف كتابة روايته القصيرة Candide,ou l'Optimisme (Candide, أو التفاؤل). ويبقى هذا العمل الهجائي الذي انتقد فيه فولتير فلسفة لايبنز التي تؤمن بالحتمية المتفائلة أكثر الأعمال التي اشتهر بها. وهكذا، استقر فولتير في فيورني معظم السنوات العشرين المتبقية في حياته ليستضيف بين الحين والآخر ضيوفًا بارزين من أمثال: جيمس بوزويلوجيوفاني كازانوفاوإدوارد جيبون.

وفي عام 1764، نشر فولتير أكثر أعماله الفلسفية أهمية التي ينتقد فيه الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وغيرها من المؤسسات وهو Dictionnaire Philosophique ؛ ذلك العمل الذي تضمن سلسلة من المقالات التي تمت كتابة معظمها أصلاً من أجل وضعها في الموسوعة العامة الفرنسية التي تم نشرها في ذلك الوقت والمعروفة باسم Encyclopédie

وبدءًا من عام 1762، بدأ فولتير دفاعه عمن يتعرضون للاضطهاد دون وجه حق، وربما تكون قضية جان كالاس أكثر القضايا التي تبناها شهرة. فقد تعرض هذا التاجر الذي ينتمي لكنيسة الإصلاح الفرنسية البروتستانتية إلى التعذيب حتى الموت في عام 1763 حيث تم اتهامه بقتل ابنه عندما أراد أن يتحول إلى المذهب الكاثوليكي. وتمت مصادرة أملاكه ونزع حضانة من تبقى من أبنائه من أرملته وإجبارهم على الدخول إلى أحد الأديرة. ونجح فولتير - الذي كان يرى في هذه القضية دليلاً واضحًا على الاضطهاد الديني - في إسقاط هذه التهمة عن كالاس في عام 1765

وبدءًا من عام 1762، بدأ فولتير دفاعه عمن يتعرضون للاضطهاد دون وجه حق، وربما تكون قضية جان كالاس أكثر القضايا التي تبناها شهرة. فقد تعرض هذا التاجر الذي ينتمي لكنيسة الإصلاح الفرنسية البروتستانتية إلى التعذيب حتى الموت في عام 1763 حيث تم اتهامه بقتل ابنه عندما أراد أن يتحول إلى المذهب الكاثوليكي. وتمت مصادرة أملاكه ونزع حضانة من تبقى من أبنائه من أرملته وإجبارهم على الدخول إلى أحد الأديرة. ونجح فولتير - الذي كان يرى في هذه القضية دليلاً واضحًا على الاضطهاد الديني - في إسقاط هذه التهمة عن كالاس في عام 1765

موت فولتير ودفنه

وفي فبراير من عام 1778، عاد فولتير للمرة الأولى خلال العشرين عامًا الأخيرة إلى باريس - مع آخرين - ليشهد افتتاح آخر أعماله التراجيدية وهي مسرحية Irene. وكان السفر الذي استغرق خمسة أيام شاقًا للغاية على العجوز الذي كان يناهز الثالثة والثمانين من عمره. واعتقد فولتير إنه على شفا الموت في الثامن والعشرين من فبراير، فكتب: "أنا الآن على شفا الموت وأنا أعبد الله، وأحب أصدقائي، ولا أكره أعدائي، وأمقت الخرافات." وبالرغم من ذلك، فقد تماثل للشفاء وشهد في شهر مارس عرضًا لمسرحيته Irene تم استقباله خلاله استقبال البطل الذي عاد أخيرًا إلى وطنه.[3] ولكن، سرعان ما مرض فولتير ثانيةً وتوفي في الثلاثين من مارس في عام 1778. وفي لحظات احتضاره على فراش الموت، عندما طلب منه القسيس أن يتبرأ من الشيطان ويعود إلى إيمانه بالله، يقال أن إجابته كانت: "لا وقت لدي الآن لأكتسب المزيد من العداوات." ويقال أيضًا إن كلماته الأخيرة كانت: "كرمى لله، دعني أرقد في سلام."

وبسبب انتقاده المعروف للكنيسة الذي رفض أن يتراجع عنه قبل وفاته، لم يتم السماح بدفن فولتير وفقًا للشعائر الكاثوليكية. وعلى الرغم من ذلك، فقد تمكن اصدقاؤه من دفن جثمانه سرًا في إحدى الكنائس الكبيرة في مقاطعة شامباين المعروفة باسم Scellières قبل أن يتم الإعلان رسميًا عن قرار منع الدفن. وقد تم تحنيط قلبه ومخه بشكل منفصل. وفي يوليو من عام 1791، اعتبرته الجمعية الوطينة الفرنسية (the National Assembly) واحدًا ممن بشروا باندلاع الثورة الفرنسية، وتمت استعادة رفاته للاحتفاظ بها في البانثيون - مقبرة عظماء الأمة - تكريمًا له. وتم الاحتفال بنقل رفات فولتير احتفالاً ضخمًا بوجود اوركسترا كاملة، وتضمنت المقطوعات الموسيقية التي تم عزفها مقطوعة للمؤلف الموسيقي أندريه جريتري - البلجيكي الأصل والذي حصل على الجنسية الفرنسية بعد ذلك - تم تأليفها خصيصًا احتفالاً بهذه المناسبة؛ تلك المقطوعة التي تم تخصيص جزء منها لآلة النفخ المعروفة باسم "tuba curva". ويعود أصل هذه الآلة إلى العصر الروماني حيث كانت تعرف باسم cornu، وكانت هذه الآلة قد تمت إعادة استخدامها في ذلك الوقت تحت هذا الاسم الجديد.

وهناك إحدى القصص غير الحقيقية التي تتردد باستمرار عن أن ما تبقى من رفات فولتير قد تعرض للسرقة من قبل أحد المتعصبين الدينيين في عام 1814 أو عام 1821 أثناء عملية الترميم التي تمت لمقبرة البانثيون وإلقائه في كومة من أكوام القمامة.

وهناك إحدى القصص غير الحقيقية التي تتردد باستمرار عن أن ما تبقى من رفات فولتير قد تعرض للسرقة من قبل أحد المتعصبين الدينيين في عام 1814 أو عام 1821 أثناء عملية الترميم التي تمت لمقبرة البانثيون وإلقائه في كومة من أكوام القمامة.

كتابات فولتير

الشعر

في سنوات عمره المبكرة، ظهرت موهبة فولتير الشعرية وكانت أول أعماله المنشورة من الشعر. وكتب فولتير قصيديتين طويلتين؛ وهما Henriade و The Maid of Orleans بالإضافة إلى العديد من المقطوعات الشعرية الأخرى الأصغر حجمًا.

وكانت قصيدة The Henriade مكتوبة بشكل يحاكي أعمال فيرجيل مستخدمًا في كل مقطع يتكون من بيتين ذلك النمط من الأوزان الشعرية المعروف باسم Alexandrine والذي أدخل عليه بعض التعديلات التي جعلته مملاً ولك من أجل أن يناسب الصياغة الدرامية للعمل. وافتقرت القصيدة التي كتبها فولتير إلى الحماس للموضوع وفهمه؛ وهما الأمران اللذان أثرا سلبًا على جودة القصيدة. أما القصيدة المعروفة باسم La Pucelle فهي - على الجانب الآخر - عمل محاكاة ساخر هاجم فيه فولتير بعض المفاهيم الدينية والتاريخية. وتعتبر أعمال فولتير الأخرى - ثانوية الأهمية - بوجه عام أفضل من هذين العملين من الناحية الفنية.

النثر

تنتمي الكثير من أعمال فولتير التي صاغها على هيئة النثر والقصص النثرية الخيالية - والتي جاءت عادةً على هيئة كتيبات - إلى فن الجدل والمناظرة. فقد كانت قصته المعروفة باسم Candide تهاجم التفاؤل الديني والفلسفي بينما كان عمله المعروف باسم L'Homme aux quarante ecus يهاجم بعض الأساليب الاجتماعية والسياسية التي كانت سائدة في ذلك العصر. أما رواية فولتير المعروفة باسم Zadig وغيرها من أعماله، فقد هاجم فيها الأفكار التي يتم تناقلها عبر الأجيال والخاصة بالقيم والمبادئ التي تقوم عليها العقيدة الأرثوذكسية بينما كان هدفه من كتابة بعض هذه الأعمال هو السخرية منالكتاب المقدس . وفي هذه الأعمال، يتضح أسلوب فولتير الساخر - البعيد عن المبالغة - ويتضح بوجه خاص التحفظ والبساطة في المعالجة اللفظية لهذه الأعمال. ويمكن اعتبار أن روايته القصيرة Candide بوجه خاص هي أفضل النماذج على أسلوبه الأدبي. ولفولتير الفضل - مثلما هو الحال مع جوناثان سويفت - في تمهيد الطريق في دنيا الأدب لاستخدام السخرية الفلسفية في أدب الخيال العلمي خاصةً في قصته القصيرة المعروفة باسم Micromégas .

تنتمي الكثير من أعمال فولتير التي صاغها على هيئة النثر والقصص النثرية الخيالية - والتي جاءت عادةً على هيئة كتيبات - إلى فن الجدل والمناظرة. فقد كانت قصته المعروفة باسم Candide تهاجم التفاؤل الديني والفلسفي بينما كان عمله المعروف باسم L'Homme aux quarante ecus يهاجم بعض الأساليب الاجتماعية والسياسية التي كانت سائدة في ذلك العصر. أما رواية فولتير المعروفة باسم Zadig وغيرها من أعماله، فقد هاجم فيها الأفكار التي يتم تناقلها عبر الأجيال والخاصة بالقيم والمبادئ التي تقوم عليها العقيدة الأرثوذكسية بينما كان هدفه من كتابة بعض هذه الأعمال هو السخرية منالكتاب المقدس . وفي هذه الأعمال، يتضح أسلوب فولتير الساخر - البعيد عن المبالغة - ويتضح بوجه خاص التحفظ والبساطة في المعالجة اللفظية لهذه الأعمال. ويمكن اعتبار أن روايته القصيرة Candide بوجه خاص هي أفضل النماذج على أسلوبه الأدبي. ولفولتير الفضل - مثلما هو الحال مع جوناثان سويفت - في تمهيد الطريق في دنيا الأدب لاستخدام السخرية الفلسفية في أدب الخيال العلمي خاصةً في قصته القصيرة المعروفة باسم Micromégas .

وتشترك كتابات فولتير الأدبية مع أعماله الأخرى في استخدامها بوجه عام لأسلوب النقد بالإضافة إلى التنوع في الموضوعات التي يتناولها. فقد كان يسبق كل أعماله الأساسية - سواءً التي كتبها في قالب شعري أو نثري - تمهيد من نوع أو آخر يمكن اعتباره نموذجًا لنبرة السخرية اللاذعة التي تميز أعماله والتي لم تمنعه من استخدام تلك اللغة العادية المستخدمة في أحاديث الناس. وفي عدد كبير من الكتيبات والكتابات التي لا تتميز بخصائص معينة تفردها عن غيرها من الكتابات، تظهر مهارات فولتير في الكتابة الصحفية. وفي مجال النقد الأدبي الصرف، يمكن اعتبار أن عمله الرئيسي في هذا المجال هو Commentaire sur Corneille بالرغم من إنه قد قام بكتابة العديد من الأعمال الأخرى المشابهة له – أحيانًا (كما هو الحال في عمله المعروف باسم Life and notices of Molière) بصورة مستقلة وأحيانًا أخرى كجزء من عمله المعروف باسم Siècles .

وتتكرر كلمة "l'infâme" وكذلك تعبير écrasez l'infâme أو "سحق العار الذي يلحق بالأشخاص". في أعمال فولتير؛ وخاصةً في خطاباته الخاصة. وتشير العبارة إلى تلك الإساءات التي تلحق بالناس من أفراد الأسرة المالكة ورجال الدين الذين كان فولتير يراهم في كل مكان من حوله، وكذلك إلى الخرافات وعدم التسامح الذين زرعهما رجال الدين في نفوس الناس. وقد شعر فولتير بهذه المؤثرات في العديد من الأحداث التي مرت في حياته مثل: المنفى، ومصادرة كتبه، والمعاناة البشعة التي مر بها كل منكالاسو لابري.

وأشهر التعليقات التي يتم تناقلها عن فولتير مشكوك في صحته. فالعبارة التالية قد نسبت بشكل خاطئ إلى فولتير "قد أختلف معك في الرأي ولكنني على استعداد أن أموت دفاعًا عن رأيك." ولم يكن فولتير هو من قال هذه الكلمات، ولكن قائلتها هي إيفلين بياتريس هول التي كانت تكتب تحت اسم مستعار وهو S. G. Tallentyre وذلك في عام 1906 في كتاب السيرة الذاتية الذي قامت بإصداره تحت عنوان The Friends of Voltaire . وقد قصدت هول بعبارتها أن تلخص بكلماتها موقف فولتير تجاه كلود ادريان هلفتيوس وكتابه الذي أثار جدلاً كبيرًا وهو De l'esprit ولكن نسب هذا التعبير الذي صاغته بكلماتها بشكل خاطئ إلى فولتير. وعبر ما قالته عن مضمون موقف فولتير من هلفتيوس. ويقال أنها قد استوحت كلماتها من أحد التعليقات التي تم العثور عليها في عام 1770 في أحد خطابات فولتير إلى Abbot le Roche والتي يروى إنه قد قال فيها: "أنا أمقت ما تكتب، ولكنني على استعداد تام لأن أضحي بحياتي من أجل أن تستمر في الكتابة." وبالرغم من ذلك، فإن الدارسين يعتقدون في وجود نوع من أنواع سوء الفهم لأن لا يبدو أن مثل هذا الخطاب يحتوي على أي تعليق من هذا النوع.

ويعتبر أكبر الأعمال الفلسفية التي أنتجها فولتير هو Dictionnaire philosophique الذي يحتوي على مقالات قدمها فولتير للنشر في Encyclopédie وكذلك العديد من أعماله الأخرى ثانوية الأهمية. وقد تم تخصيصها لانتقاد المعاهد السياسية الفرنسية، وأعداء فولتير الشخصيين، والكتاب المقدس، والكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

ومن بين العديد من الأهداف الأخرى، انتقد فولتير السياسة الاستعمارية الفرنسية في أمريكا الشمالية، وعمل على الحط من قدر المنطقة الشاسعة المعروفة باسم ولاية فرنسا الجديدة بوصفها بإنها مساحة ضئيلة تكسوها الثلوج أو ("quelques arpents de neige") .

رسائل فولتير

كذلك، كتب فولتير عددًا هائلاً من المراسلات الخاصة في الفترة التي عاشها تبلغ إجمالاً أكثر من عشرين ألفًا من الرسائل. وتظهر شخصية فولتير في الخطابات التي كتبها: ففيها تظهر الحيوية التي يتمتع بها وتعدد الجوانب والبراعات في شخصيته وقدرته على التملق التي لا يتردد في استخدامها وسخريته قاسية القلب ومقدرته المهنية المجردة من المبادئ الخلقية وتصميمه على الخداع والتحريف في أي اتجاه يرى فيه مصلحته أو يستطيع به الهروب من أعدائه.

فلسفة فولتير

الدين

بالرغم من الاعتقاد الخاطئ للبعض في أن فولتير كان ملحدًا، فقد كان في حقيقة الأمر يشترك في الأنشطة الدينية كما قام ببناء كنيسة صغيرة في ضيعته التي اشتراها في فيورني. ويكمن السبب الرئيسي في هذا الاعتقاد الخاطئ في أحد الأبيات التي وردت في قصيدة له (وكانت القصيدة بعنوان "Epistle to the author of the book, The Three Impostors") (رسالة إلى مؤلف الكتاب: المدّعين الثلاثة). ويمكن ترجمة البيت إلى: "إذا كان الله غير موجود، فسيكون من الضروري أن نختلق نحن واحدًا." وتظهر القصيدة الكاملة التي ينتمي إليها هذا البيت انتقاده الذي كان ينصب بدرجة أكبر على تصرفات المؤسسات الدينية أكثر منه على مفهوم الدين في حد ذاته.

بالرغم من الاعتقاد الخاطئ للبعض في أن فولتير كان ملحدًا، فقد كان في حقيقة الأمر يشترك في الأنشطة الدينية كما قام ببناء كنيسة صغيرة في ضيعته التي اشتراها في فيورني. ويكمن السبب الرئيسي في هذا الاعتقاد الخاطئ في أحد الأبيات التي وردت في قصيدة له (وكانت القصيدة بعنوان "Epistle to the author of the book, The Three Impostors") (رسالة إلى مؤلف الكتاب: المدّعين الثلاثة). ويمكن ترجمة البيت إلى: "إذا كان الله غير موجود، فسيكون من الضروري أن نختلق نحن واحدًا." وتظهر القصيدة الكاملة التي ينتمي إليها هذا البيت انتقاده الذي كان ينصب بدرجة أكبر على تصرفات المؤسسات الدينية أكثر منه على مفهوم الدين في حد ذاته.

وكحال الكثيرين من الشخصيات البارزة التي عاشت أثناء عصر التنوير الأوروبي، اعتبر فولتير نفسه مؤمنًا بمذهب الربوبية. فقد كان لا يعتقد في أن الإيمان المطلق بالله يحتاج إلى الاستناد على أي نص ديني محدد أو فردي أو على أي تعاليم تأتي عن طريق الوحي. وفي حقيقة الأمر، كان كل تركيز فولتير ينصب على فكرة أن الكون قائم على العقل واحترام الطبيعة؛ وهي الفكرة التي عكست الرأي المعاصر له والذي كان يعتقد في وحدة الوجود. وقد نالت هذه الفكرة حظًا وافرًا من الرواج بين الناس خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر وكتب لها الاستمرار في الوجود في شكل من أشكال الربوبية المعروفة في عصرنا الحالي باسم "Voltairean Pantheism" "وحدة الوجود من منظور فولتير."

وكتب فولتير متسائلاً: "ما الإيمان؟" فهل هو أن نؤمن بما نستطيع أن نراه واضحًا أمام أعيننا؟ لا، فمن الواضح تمامًا لعقلي إنه من الضروري وجود كيان خالد رفيع المنزلة عاقل ذكي. فالأمر عندي لا علاقة له بالإيمان، ولكنه مرتبط بالعقل."

وفيما يتعلق بالنصوص الدينية، قام أحد مؤلفي القرن الواحد والعشرين بتلخيص رأي فولتير في الكتاب المقدس[من؟] عندما قال إنه أولاً مرجع قانوني و/أو أخلاقي عفا عليه الزمن. وثانيًا، هو بوجه عام نوع من أنواع الاستعارة اللغوية، ولكنها استعارة تحمل في طياتها القدرة على أن تعلمنا دروسًا مفيدة. وثالثًا، هو عمل من صنع الإنسان، وليس هبة إلهية. ولم تستطع هذه المعتقدات أن تمنع فولتير من ممارسة الطقوس الدينية بالرغم من إنها قد أكسبته سوء السمعة في أوساط المنتمين إلى الكنيسة الكاثوليكية. وجدير بالذكر أن فولتير كان يشكل - بحق - مصدرًا للإزعاج للعديد من المؤمنين، وأن أفكاره كانت معروفة للجميع وفي كل البلاد. فقد كتب فولف جانج أماديوس موتسارت إلى والده خطابًا في السنة التي توفي فيها فولتير قال فيه: "أخيرًا رحل عن العالم أكبر الأوغاد..."وانتقد فولتير رسول الإسلام محمد بن عبد الله. فمسرحيته المعروفة باسم Fanaticism, or Mahomet قام بكتابتها "ليهاجم مؤسس العقيدة الزائفة والهمجية". كذلك، تطاول فولتير على الرسول محمد ووصفه بأنه "كاذب، ولكن آراء فولتير عن الإسلام في الخطاب الذي قام بإرساله إلى البابا بنديكت الرابع عشر والذي قام بكتابته في باريس في 17 أغسطس في عام 1745 كانت أكثر إيجابية، فقد وصف فولتير الرسول محمد بأنه رسول "ديانة تتسم بالحكمة والصرامة والعفاف والإنسانية". كما تحدث عنه كالتالي: "واضع شريعة المسلمين رجل رهيب ذو سطوة استطاع أن يفرض تعاليمه على اتباعه بالاستبسال في القتال وبحد السيف"."

ومن تلك الأعمال التي قام فولتير بترجمتها والتي تظهر فيها أفكار الكونفشيوسية وتلك المبادئ التي تنادي بالتقيد الحرفي أو المفرط بالقانون أو بشرع ديني أو أخلاقي، استقى معلوماته عن المفاهيم الصينية في مجالي السياسة والفلسفة (والتي قامت على مبادئ عقلية)، وقد قام فولتير بذلك بغرض المقارنة بعين ناقدة بينها وبين المؤسسات الدينية الأوروبية وكذلك النظام الارستقراطي الموروث.

وهناك قصة لم يتم التأكد من صحتها تتعلق بشراء Geneva Bible Society لمنزل فولتير الذي يقع في فيورني لاستخدامه في طباعة الكتاب المقدس.[18] ولكن، يبدو أن مصدر هذه القصة هو ذلك التقرير السنوي - الذي تمت إساءة فهمه - الصادر في عام 1849 عن American Bible Society (وهي مجموعة تأسست عام 1816 بهدف نشر وتوزيع وترجمة الكتاب المقدس).[19] وتملك وزارة الثقافة الفرنسية الآن قصر فولتير وتتولى إدارته.

الماسونية

دخل فولتير في عضوية المنظمة الماسونية قبل وفاته بشهر واحد. ففي الرابع من أبريل من عام 1778، ذهب فولتير برفقة بنيامين فرانكلين إلى المحفل الماسوني الشهير La Loge des Neuf Soeurs في باريس بفرنسا وأصبح Entered ApprenticeFreemason (مبتدئ منضم إلى الماسونية). وربما يكون قد أقدم على هذه الخطوة لإرضاء فرانكلين فقط .

الميراث الذي خلفه فولتير

|تمثال نصفي لفولتير من إبداع النحات الفرنسي - جان انطوان هودون - الذي ينتمي إلى المدرسة الكلاسيكية الحديثة.]]كان فولتير يرى أن البرجوازيين الفرنسيين قليلو العدد ولا تأثير لهم في الحياة الفرنسية. أما الطبقة الأرستقراطية فقد كان يعتقد أنها طبقة طفيلية فاسدة. وكان فولتير يرى أن عامة الشعب يتميزون بالجهل ويؤمنون بالخرافات بينما اعتبر الكنيسة عبارة عن قوة راكدة تفيد فقط في موازنة القوى الأخرى حيث أن "الضريبة الدينية" أو ضريبة العشر قد ساعدت في دعم الثوريين. وكان فولتير لا يثق في الديمقراطية لأنه رأى إنها تعمل على الترويج لحماقات العامة والدهماء.[22] وبالنسبة لفولتير، يكون الملك المستنير أو الشخص المستنير المنفرد بالحكم - والذي يسمع لنصح الفلاسفة (الفيلسوف) من أمثال فولتير - هو الوحيد القادر على أن يغير في مجريات الأمور لأنه من المصلحة المنطقية للملك أن يقوم بدفع القوة والثروة التي يتمتع بهما رعاياه وأبناء مملكته إلى الاتجاه الأفضل. وبصورة أساسية، كان فولتير يعتقد أن الاستبداد المستنير هو مفتاح التقدم والتغيير.

وتعتبر أكثر الأعمال الباقية في ذاكرة التاريخ لفولتير هي روايته القصيرة Candide ou l'Optimisme [Candide, or Optimismالتي كتبها في عام 1759] بهدف الانتقاد الساخر لفلسفة التفاؤل. وقد كانت الرواية موضع اعتراض الرقابة على المطبوعات، فأدّعى فولتير مازحًا أن المؤلف الحقيقي للقصة هو Captain Demad - أخ مزعوم لفولتير - في خطاب قام بإرساله إلى Journal encyclopedique أعاد فيه التأكيد على المواقف العقلية الجدلية التي وردت في النص الذي كتبه.

واشتهر فولتير بالعديد من الأقوال المأثورة البارزة مثل: "Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer" ("إذا كان الله غير موجود، فسيكون من الضروري أن نختلق نحن واحدًا") وهي الجملة التي وردت في رسالة شعرية في عام 1768 - ووجهها فولتير إلى المؤلف المجهول لذلك العمل الذي أثار قدرًا هائلاً من الجدل وهو The Three Impostors .

وقد قامت فرنسا بتخليد ذكرى فولتير وتكريمه كواحد من الرواد الشجعان لفن الجدل والمناظرة قام بالدفاع المستمر عن الحقوق المدنية – والحق في الحصول على محاكمة عادلةوحرية العقيدة. كذلك، – استنكر فولتير بشدة النفاق والظلم الذين كان يتصف بهما الحكم الأرستقراطي . وكان الحكم الأرستقراطي يفرض ميزانًا غير عادل فيما يتعلق بالقوى وبالضرائب بين السلطة (الطبقة الاجتماعية) الأولى المتمثلة في رجال الدين، والسلطة الثانية المتمثلة في طبقة النبلاء، والسلطة الثالثة المتمثلة في العامة وأفراد الطبقة الوسطى؛ والذين كانوا يرزحون تحت وطأة معظم الضرائب التي يتم فرضها.

ولقد قام البعض من زملاء فولتير اللاحقين بالحط من قدره. فقد كان الكاتب الاسكتلندي الفيكتوري - توماس كارلايل - يعتقد أنه بالرغم من عدم وجود من يستطيع أن يباري فولتير في موهبته في الصياغة الأدبية، فإن أكثر أعماله إتقانًا لم تكن ذات قيمة من ناحية المضمون وإنه لم يستطع أبدًا أن يبدع فكرة خاصة به تنبع من داخله.

وبينما كان فولتير يأتي على ذكر الصين ومملكة سيام كنماذج للحضارات الذكية غير الأوروبية وينتقد بقسوة العبوديةكان يؤمن أن اليهود "شعب جاهل وهمجي." وقد تم إطلاق اسم فيورني-فولتير على بلدة فيورني التي قضى فيها فولتير العشرين عامًا الأخيرة من حياته تخليدًا لذكرى أشهر من عاش فيها. أماقصره الريفي فقد تحول الآن إلى متحف. وتم الحفاظ على المكتبة الخاصة بالأديب فولتير سليمة تمامًا في المكتبة الوطنية الروسية الموجودة في مدينة سان بطرسبرج في روسيا.

وفي عام 1916، وفي مدينة زيورخ قامت جماعة المسرح والأداء المسرحي - والتي شكلت فيما بعد بدايات الحركة الطليعية المعروفة باسم دادا (الدادانية) (حركة ثقافية انطلقت من زيورخ أثناء الحرب العالمية الأولى من أجل معاداة الحرب) - بإطلاق اسم Cabaret Voltaire على المسرح الذين يقدمون عروضهم فوق خشبته. وفي السنوات الأخيرة من القرن العشرين، قامت إحدى الفرق الموسيقية بإطلاق اسم ذلك المسرح على فرقتهم.

وتلعب شخصية فولتير دورًا مهمًا في سلسلة مكونة من أربعة روايات متعاقبة تاريخيًا بعنوان The Age of Unreason كتبها مؤلف قصص الخيال العلمي والفانتازيا الأمريكي Gregory Keyes

بيان بمؤلفات فولتير

الأعمال الرئيسية

مجموعة من المقالات التي صاغها فولتير على هيئة خطابات وهي Lettres philosophiques sur les Anglais وقد تم نشرها في عام 1733، وتم تعديلها تحت اسم Letters on the English (حوالي عام 1778)

العمل الشعري Le Mondain (الذي كتبه في عام 1736)

العمل الشعري Sept Discours en Vers sur lHomme (وكتبه فولتير في عام 1738)

رواية Zadig (وقد قام فولتير بكتابتها في عام 1747)

القصة القصيرة Micromégas (والتي كتبها فولتير في عام 1752)

الرواية القصيرة Candide (التي قام فولتير بكتابتها في عام 1759)

حكاية فلسفية بعنوانCe qui plaît aux dames (قام فولتير بكتابتها في عام 1764)

مجموعة المقالات التي تحمل عنوان Dictionnaire philosophique (والتي قام فولتير بكتابتها في عام 1764)

حكاية قصيرة هجائية بعنوان LIngénu (وقد قام فولتير بكتابتها في عام 1767)

الحكاية الفلسفية La Princesse de Babylone (التي قام فولتير بتأليفها في عام 1768)

رسالة منظومة شعرًا بعنوان Épître à lAuteur du Livre des Trois Imposteurs (والتي قام فولتير بتأليفها في عام 1770)

المسرحيات

كتب فولتير عددًا من المسرحيات يتراوح ما بين خمسين وستين مسرحية، اشتملت على عدد من المسرحيات التي لم ينهي كتابتها. ومن بين هذه المسرحيات:

Œdipe (التي قام بتأليفها في عام 1718)

Zaïre(التي قام بتأليفها في عام 1732)

Eriphile(التي قام بتأليفها في عام 1732)

Irène

Socrates

Mahomet

Mérope

Nanine

The Orphan of China (وقدمها فولتير في عام 1755) [26]

الأعمال التاريخية

كتاب History of Charles XII, King of Sweden (والتي قام فولتير بكتابته في عام 1731)

كتاب The Age of Louis XIV (الذي قام فولتير بتأليفه في عام 1751)

كتاب The Age of Louis XV (الذي قام فولتير بتأليفه في الفترة ما بين عامي 1764 و1752)

كتاب Annals of the Empire - Charlemagne, A.D. 742 - Henry VII 1313 الجزء الأول الذي قام بتأليفه في عام 1754)

كتاب Annals of the Empire - Louis of Bavaria, 1315 to Ferdinand II 1631 الجزء الثاني (وقد قام فولتير بتأليفه في عام 1754)

كتاب History of the Russian Empire Under Peter the Great وقد صدر الجزء الأول من هذا الكتاب في عام 1759 بينما صدر الجزء الثاني منه في عام 1763)

فولتير في منفاه الإنجليزي

عاش في المنفى أكثر من 30 سنة قبل أن يسمحوا له بالعودة إلى باريس

عاش في المنفى أكثر من 30 سنة قبل أن يسمحوا له بالعودة إلى باريس

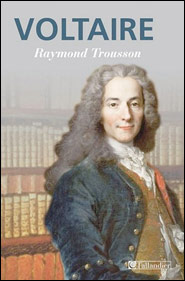

فولتير تأليف: ريمون تروسون : بدايات القرن الثامن عشر، كانت إنجلترا آنذاك متفوقة على الدول الأوروبية كافة من حيث التقدم العلمي والصناعي والسياسي. كانت لندن منارة التنوير الأوروبي في حين أن باريس كانت تغط في ظلام عميق. ما هو السبب يا ترى؟

هل يعود إلى تفوق العرق الإنجليزي على العرق الفرنسي؟ بالطبع لا، يقول فولتير، وإنما هو يعود إلى تفوق النظام السياسي الإنجليزي على النظام السياسي الفرنسي.

إنها لمتعة ما بعدها متعة أن تغطس في هذا الكتاب الضخم لأحد كبار أساتذة الجامعة البلجيكية، البروفسور ريمون تروسون. وهو أيضا عضو الأكاديمية الملكية البلجيكية في بروكسل. ومعلوم أنه يشكل مرجعية أكاديمية لا تضاهى فيما يخص فلاسفة الأنوار الكبار من روسو إلى فولتير إلى ديدرو، إلخ. لقد أمضى حياته في التحدث عنهم وعن الدور الذي لعبوه في تشكيل الوعي الأوروبي الحديث. ويا ليتنا نحن العرب نهتم بترجمة أعماله الكبرى بدلا من تضييع الوقت في ترجمة كتب الدرجة الثانية أو الثالثة. وفي هذا الكتاب الجديد يقدم المؤلف سيرة موثقة عن حياة فولتير الذي عاش في المنفى أكثر من ثلاثين سنة قبل أن يسمحوا له بالعودة إلى باريس، مسقط رأسه، ومعلوم أن اسم فولتير ملأ الدنيا وشغل الناس على مدار القرون الماضية ولا يزال، فهو رمز على محاربة الكنيسة والتعصب الديني ومحاكم التفتيش.

وقد ولد في باريس عام 1694 ومات فيها عام 1778 عن عمر يناهز الرابعة والثمانين عاما. وهو عمر مديد بالنسبة إلى ذلك الزمان ويضاهي المائة عام وربما أكثر بالنسبة إلى عصرنا الحالي. هذا العمر الطويل جدا هو الذي أتاح لفولتير أن يؤلف كل هذه الكتب العديدة ويخوض كل تلك المعارك الفكرية. لكن لنعد إلى الوراء قليلا إلى البدايات الأولى. بعد أن درس في أفضل المدارس الفرنسية على يد اليسوعيين، راح يتفرغ للقراءة والكتابة، وأخذ ينظم الشعر في مدح الكبار من أمراء وسواهم لكي ينال المجد والشهرة والمال أيضا، فقد كان يعتقد أنه شاعر، ولكن التاريخ كشف عن خطأ هذا الاعتقاد، فقد كان مفكرا لا شاعرا.

ولكن في عام 1725 حصلت له حادثة أثرت عليه كثيرا، فقد اختلف مع أحد النبلاء الإقطاعيين حول قضية معينة، وحصلت بينهما ملاسنة حادة، وعندئذ أرسل له هذا الشخص بعض أزلامه لضربه وإهانته أمام الناس. ثم لم يكتفوا بذلك وإنما وضعوا الحق عليه وسجنوه في سجن «الباستيل» الشهير!

وقد قال له أحد أصدقائه: «لقد أخطأت إذ اختلفت مع ابن عائلة إقطاعية كبيرة، كان ينبغي عليك أن تسكت فلا ترد عليه، فالنبلاء لا يرد عليهم ولا يتحداهم أحد. هل أنت مجنون؟!»، ثم يردف المؤلف قائلا ما معناه «والواقع أن فرنسا كانت محكومة آنذاك من قبل طبقة النبلاء الإقطاعيين، أي أبناء العائلات الكبرى، وأما أبناء الشعب فكانوا أقل من اللاشيء، وهذا ما لم يفهمه فولتير، أو قل ما لم يرد فهمه فدفع الثمن باهظا».

فالقانون في ذلك الزمان كان اعتباطيا وتعسفيا ولصالح الأقوياء ضد الضعفاء. بعد أن خرج من سجن «الباستيل» سافر فولتير إلى إنجلترا لكي ينسى هذه المحنة، أو بالأحرى تلك الإهانة التي حطمته نفسيا لفترة من الزمن. وقد اطلع هناك على النهضة الإنجليزية في المجالات كافة من مسرح وفكر وعلم وفلسفة، وكانت إنجلترا آنذاك متفوقة على الدول الأوروبية كافة من حيث التقدم العلمي والصناعي والسياسي. كانت لندن منارة التنوير الأوروبي في حين أن باريس كانت تغط في ظلام عميق. ينبغي ألا ننسى أننا في بدايات القرن الثامن عشر وبالتحديد عام 1728.

لقد كانت إنجلترا آنذاك تعيش في جو من التسامح الديني والانفتاح الفكري، هذا في حين أن فرنسا كانت تعيش في ظل نظام أصولي، إقطاعي، متعصب. وبقي فولتير هناك سنتين أو أكثر حيث اطلع على علم نيوتن وفلسفة جون لوك، وعاد إلى فرنسا وهو مليء بالحماسة للفلسفة العقلانية الإنجليزية، وفي ذات الوقت كانت نقمته عارمة على تخلف الفرنسيين.

وقد شرح كل ذلك في كتابه الفلسفي الأول «رسائل إنجليزية»، الذي تحول فيما بعد إلى رسائل فلسفية ولكن السلطة صادرته فورا وأمرت بحرقه وملاحقة مؤلفه. لحسن الحظ فإن فولتير كان قد احتاط لنفسه هذه المرة فهرب من فرنسا سرا تحت جنح الظلام لكيلا يدخلوه إلى غياهب سجن «الباستيل» الرهيبة مرة أخرى.

والواقع أن المقارنة التي أقامها فولتير بين وضع فرنسا ووضع إنجلترا آنذاك كانت مزعجة جدا للسلطات الفرنسية، ففي الرسالة الأولى قال إن فرنسا لا تسمح إلا بوجود مذهب مسيحي واحد هو المذهب الكاثوليكي، هذا في حين أن إنجلترا تسمح بعدة مذاهب وتيارات فكرية، وهذه المذاهب تتعايش مع بعضها البعض بكل محبة وسلام ووئام.

وبالتالي، فالتعددية ليست خطرا على وحدة الأمة على عكس ما يزعم أصحاب الوحدة الصارمة أو الأحادية الدينية والمذهبية من الفرنسيين. ولهذا السبب فإن إنجلترا تشهد عصر الحرية الديمقراطية، هذا في حين أن فرنسا تبدو استبدادية بشكل مطلق، وفيها تسرح طبقة النبلاء الإقطاعيين وتمرح وتسيطر على كل الثروات تقريبا من دون أن تشتغل. فهي عاطلة عن العمل والآخرون هم الذين يشتغلون، وكانت هناك ثلاثمائة عائلة تسيطر على مقدرات فرنسا وثرواتها في حين أن الشعب الكادح العامل يكاد يموت من الجوع. ولهذا السبب اندلعت الثورة الفرنسية. ولم تكن كتابات فولتير بغريبة عنها.

كما أن الفرنسيين يحتقرون التجارة على عكس الإنجليز، بحسب ما يقول فولتير. ويضيف أيضا:

«وكذلك الأمر فيما يخص الفلاحين، فهم مسحوقون في بلد كفرنسا في حين أنهم معززون مكرمون في إنجلترا»، وما هو السبب يا ترى؟ هل يعود إلى تفوق العرق الإنجليزي على العرق الفرنسي؟ بالطبع لا، يقول فولتير، وإنما هو يعود إلى تفوق النظام السياسي الإنجليزي على النظام السياسي الفرنسي.

فالأول يقوم على حكم القانون والبرلمان، أما الثاني فيقوم على الاستبداد المطلق وعدم الاعتراف بإرادة الشعب. في النظام الفرنسي لا يوجد حكم قانون وإنما حكم التعسف والاعتباط، فالطبقة الإقطاعية الأرستقراطية تقف فوق القانون ولا ينطبق عليها، وبالتالي فتستطيع أن تفعل بالشعب ما تشاء دون أن يحاسبها أحد. إن الفلاح غني وفخور بنفسه وأوضاعه في إنجلترا، هذا في حين أنه ذليل في فرنسا. هذا الكلام أثار حفيظة السلطات الفرنسية إلى أقصى حد ممكن.

ويرى فولتير في رسائله الفلسفية أن الضريبة مقسمة على الجميع بشكل عادل في إنجلترا، في حين أنها ظالمة كل الظلم في فرنسا. فالشعب الفقير المؤلف من جماهير الفلاحين هو الذي ينوء تحت وطأة الضرائب المرهقة، وهو الذي يدفع الأموال إلى الأغنياء والنبلاء الإقطاعيين لكي يستمتعوا بها ويترفهوا في قصورهم وصالوناتهم الباريسية، هذا في حين أن النبلاء الأغنياء فاحشي الثراء معفون من الضرائب!

على هذا النحو راح فولتير يفرغ كل ما في جعبته ضد فرنسا وحكومتها عن طريق الثناء على غريمتها ومنافستها إنجلترا. على هذا النحو راح ينتقم من ملك فرنسا لويس الخامس عشر الذي احتقره واضطهده ووضعه في سجن «الباستيل». ثم هاجر لاحقا إلى بروسيا عند مليكها الكبير فريدريك الثاني، ومعلوم أنه كان صديقه ومعجبا به. فقبل أن يصعد فريدريك على سدة العرش كان يعتبر نفسه تلميذا للفيلسوف فولتير، وكان يتراسل معه حول مختلف قضايا الأدب والفكر والدين والحياة.

وقد استقبله ملك بروسيا بالأحضان وخصص له راتبا كبيرا وعينه على رأس الأكاديمية وخلع عليه الهدايا والهبات. وهناك أنهى كتابه عن عصر لويس الرابع عشر وابتدأ في تأليف كتاب جديد تحت عنوان «التاريخ الكوني». ولكن الأمور سرعان ما ساءت بين الملك والفيلسوف لأسباب شتى، وعندئذ افترق فولتير عن ملك بروسيا وسافر في حال سبيله.

ولم يعد يعرف أين يستقر، فأبواب باريس مغلقة في وجهه بسبب حقد النظام والأصوليين المسيحيين عليه. والكنيسة الكاثوليكية تقلقه بعد أن شنت هجوما كبيرا على أفكاره المهرطقة، فذهب إلى مدينة ليون، حيث استقبلوه بحماسة شديدة، وبعد أن أقام فيها بضعة أيام واصل سيره حتى وصل إلى الحدود الفرنسية - السويسرية، ثم عبر الحدود واختار أن يسكن داخل الأراضي السويسرية لكي يكون بعيدا عن باريس والأصوليين الحاقدين عليه.

وهناك اشترى بيتا بالقرب من مدينة لوزان الجميلة المستلقية على شواطئ بحيرة «ليمان» الشهيرة. وبعدئذ اشترى قصرا في منطقة «فيرني» داخل الحدود الفرنسية، ولكن دائما بالقرب من سويسرا، وهناك عاش الفترة الأخيرة من حياته وكتب أجمل مؤلفاته.

ثم يردف المؤلف قائلا: «وبعد عودته من بروسيا أصبح فولتير ملك الرأي العام، ليس فقط في فرنسا، وإنما أيضا في كل أنحاء أوروبا. وطبقت شهرته الآفاق، وأصبح يتدخل في القضايا العامة ويدافع عن المضطهدين لأسباب دينية بشكل خاص، وأعلن الحرب على التعصب والمتعصبين المسيحيين».

"مَنْ لَمْ يَقْدِر عَلَىمَا يُكَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍوَآَلِهِ ، فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْماً"

فولتير ..تاريخ طويل من المنافي والاعتقال والاضطهاد والجرأة

كوليت مرشليان: قد لا تكون التواريخ مهمة لاسترجاع حياة أو مؤلفات عظماء كبار مروا في التاريخ، لكنها هنا للذكرى وليس فقط للاحتفال. وفعل التذكر، حين يتعلق بمفكر وفيلسوف كبير طبع زمنه بمسيرة وبمؤلفات مثل الفرنسي فولتير ( ـ )، يكون على مستوى الإفادة الفعلية عبر الربط والفصل أو عبر المقارنة الضرورية ما بين ماضي وحاضر أو ما بين صراع حضارات وثقافات واديان وأفكار على امتداد قرون ثلاثة.

لم يكن فولتير مجرد روائي ترك وراءه كتباً وشخصيات ولم يكن مجرد فيلسوف أو مفكر عمل على ترك بصماته في سجل المفكرين حباً بالظهور أو بإرضاء غرور "الأنا"، بل أنه مضى في طريق الفلسفة التي تبدأ بعفوية انطلاقاً من مراقبة الواقع وتوصل إلى انجازات في هذا المضمار وحرك الرأي العام ليس في فرنسا وحسب إنما في كل أقطار العالم، نظراً إلى جرأته غير المعهودة في ضرب المفاهيم الثابتة وفي نسف التقاليد والأفكار الجاهزة.

وقد يكون استرجاع حياة فولتير للعبرة ايضاً في عصرنا هذا الذي يشهد اجحافاً في حق الكتاب والمفكرين والفلاسفة تماماً كما حصل معه، هو الذي دخل السجن عشرات المرات وأمضى سنوات من عمره وراء القضبان الحديدية يتحضر في كل مرة لحين خروجه لمواجهات جديدة سلاحها القلم.

نتذكر فصولاً من حياة فولتير، نتذكر الطفولة والحب والصداقة والوطن والسياسة، والأسفار والمواجهات والكتابات والاضطهاد، ومنع كتبه أو احراقها ثم تمجيدها وإرسائها في المكتبات الوطنية بعد مرور قرن، كذلك نتذكر مؤلفاته وشخصياته ويبقى "كانديد" شخصيته النقية المثالية التي اطلق من خلالها مقولته الشهيرة: "فلنزرع حديقتنا" معلناً بها تفاؤله من ناحية، ومن ناحية أخرى وحين لم يكن فولتير يدرك الأمر، فإنه كتب لمفاهيم مستقبلية توازي إلى حد كبير ما اعتبره غوتيه من النتاج الفكري والادبي الذي تكتب له الولادة من جديد بعد موت الكاتب معلناً بذلك الرؤيا اللاواعية لدى البعض التي تصبح في مثابة النبؤة أو الاحساس المسبق بالعصور القادمة.

عصر التنوير

ثمة قواسم مشتركة ربطت اسم فولتير بعصره، أي القرن الثامن عشر أو "عصر التنوير". كان عصر العلوم والاكتشافات والفلسفة والفكر، وكانت الأرضية الملائمة لتفتح مواهب الفتى فرانسوا ـ ماري آروي الذي أبدى تمايزاً في شخصيته منذ الطفولة وعرف كيف يدخل عالم الابداع من باب القصة والرواية والمسرح والفلسفة وهو في العشرينات باسم فولتير وهو نتيجة لعب على أحرف اسم منطقة امتلكت فيها العائلة ارضاً زراعية شاسعة "ايرفولت" في بواتو.

ومعروف ان فولتير امتلك جسداً قوياً وعاش إلى ما فوق الثمانين عاماً ومسيرته ارتبطت بتفوقه الجسدي والعقلي والنفسي. ومع ان بذور الرومنطيقية كانت بدأت مع معاصريه وخاصة مع جان ـ جاك روسو الذي اعتبر مريضاً "بالأنا"، فإن فولتير لم يهجس بتاتاً بحياته الشخصية، وترتكز كل مؤلفاته على تأثيرها بالاحداث المحيطة به من سياسة وحروب ومشكلات اجتماعية وأخلاقية ودينية. كان ديناميكياً إلى حد لا يوصف، وقادراً على تحمل الصعاب والتحديات.

عاش تجارب متنوعة في السفر والترحال واختبر المنافي في كل أقطار العالم، كذلك العيش في السجن واستغلال وحدة السجن إلى أقصى حد، فكان يكتب ويصمم كل أفكار كتبه من وراء القضبان الحديدية، وما ان يخرج حتى ينهيها وينشرها، وفي الغالب كان يعود ادراجه إلى السجن، إذ عرفت أكثر كتبه المنع والحذف والمصادرة، وانزلت به أشد العقوبات التي يمكن ان تطال كاتباً، لكنه كان كثير الأصدقاء، كما كان أعداؤه كثراً، وغالباً ما عمل الأصدقاء على خروجه واستئنافه الحياة الطبيعية، كان واقعياً إلى حد انه فهم ان العزلة والوحدة اللتين تفرضهما الكتابة يؤديان إلى الفقر والعوز، فما كان منه الا ان صمم لجمع الثروات وهذا ما حصل بالفعل معه في مراحل كثيرة من اسفاره حيث مارس التجارة وشغل مناصب سياسية كبيرة: كان مستشاراً سياسياً وديبلوماسياً رائعاً استغل مواهبه الملك فريديريك الثاني وأوكله مهمات في المانيا وبريطانيا في العام ، ثم عين مسؤولاً عن العلاقات الخارجية عام .

وأصبح شاعر البلاط الملكي بمساندة صديقة مدام دو بومبادور، ومنذ ذلك الحين وحتى مماته، استمر فوليتر في تأكيد مواهبه السياسية والديبلوماسية. لكن الغريب في فولتير قدرته الخارقة على المضي في كل الاتجاهات في آن، وحين كان يسطع نجمه في السياسة، كان ملتزماً قضايا فكرية وفلسفية ودينية، فكتب وعارض وانتقد وواجه، ومعه عرفت الفلسفة بعداً منهجياً وعلمياً متطوراً في عصر "التنوير" والعلوم. وحين كتب للمسرح والرواية نقل فلسفته إلى رحاب شخصيات سرعان ما أصبحت عالمية في مواصفاتها: مسرحيته الأولى: "أوديب" تلاها "بروتوس"، "موت القيصر"، "الابن البار"، "زوليم"، "محمد"، "ميروب"، وفي القصة كتب الكثير غير ان قصة "زاديغ" كانت الأشهر.

أما رواية "كانديد" فاختصرت كل فكره وقدمت عبر بطلها ما يشبه السيرة للكاتب. عرفت "كانديد" شهرة واسعة خاصة ان فولتير وبعد ان تطرق للأزمنة الماضية وسرد أحداث التاريخ وتطوره البطيء في كتابه "بحث في التقاليد"، قدم في رواية "كانديد" العالم الجديد الذي انطلق مع العام اي بعد الحروب التي ضربت المنطقة في أوروبا ومات مئات الألوف فيها. وهذه الحروب وصفها فولتير في قول شهير له: "هذا القرن شبيه بحورية البحر، النصف الأول منها جميل مثل اسطورة والنصف الآخر قبيح ومخيف في شكل ذيل سمكة". هذا الواقع حرض على الثورات وعلى العصيان ورأى المثقفون والمفكرون في ثورة "التنوير" والعلم من يمكن ان يبني نفوساً جديدة تطلع من فضائل السلم وتوسع افق العلم والمعرفة.

وفي تنقلات فولتير من منفى إلى آخر لم يلق المساندة لا في بريطانيا التي كانت معروفة بحبها للفلسفة والأدب ولا في جنيف التي كان يفترض ان تكون نقطة انطلاق من أجل تسامح ورأفة في السلطة الدينية، فنشر فولتير مؤلفاته في باريس وقرر المواجهة. وحين كتب "كانديد" قرر الابتعاد عن العالم الخارجي وعن صخب المجتمع الذي كان يستهويه وعزل نفسه: "أريد أن أمتلك الأرض بكاملها امام عيني في عزلتي"، ومن هذه الازدواجية ولدت روايته، بين نداء الخارج وحدود الحديقة الصغيرة المسيجة. وفي حدود الستين من عمره، قرر ان يبحث عن فضائل السكينة والوحدة.

وبطله "كانديد" الذي هو من اسمه عنوان البراءة والطهارة يعيش تجربة انسانية قاسية. فبعد الحب الطاهر الذي جمعه مع ابنة البارون الذي اعتنى بتربيته وتدعى كونيغوند، يطرد الشاب من القصر ويجوب العالم هائماً على وجهه مع اندلاع الحرب. ينتقل من بلد إلى آخر بحثاً عن كونيغوند. وفي ترحاله يلتقي اشخاصاً، يواجه مصاعب، يكون شاهداً على فظائع الحرب وأهوالها. يلتقي حبيبته صدفة ثم تضيع ثانية ثم يعثر عليها بعد سنوات وقد تغيرت ملامحها، فانقلب جمالها قبحاً وفقدت نضارتها وجاذبيتها. لكنه يقرر الاستمرار معها ويرحلان نحو بيته المسيج بحديقة خاصة. ويترك فولتير عبرة عن نتيجة ترحال كانديد عنوانها: "فلنزرع حديقتنا".

سنوات الثورة

لكن بين سنوات الثورة والغضب وسنوات الاتزان بعد "كانديد" مرحلة صاخبة ترجمها فولتير كتابات فلسفية وفكرية دينية متطرفة. بدأت بذور الثورة لديه وهو شاب يافع حين قرر ان يبحث عن جذوره الأصلية إذ اعتبر ـ وحسب تفاصيل حصل عليها من محيطه ـ انه ليس ابن كاتب العدل البسيط السيد آروي بل الابن الشرعي للسيد روشبرون الضابط الفارس في قصر الملك والشاعر البلاطي ـ وقد هنأ والدته على حسن اختيارها في لغة ما بين الجدية والسخرية.

لم يخجل فولتير من هذا الواقع بل على عكس ذلك، كان مفخرة له ان ينتسب إلى طبقة ارستقراطية تسمح له باستخدام مرتبتها للوصول إلى عالم كان يحلم به. وكان فولتير من المعجبين بالقرن السابع عشر وبإنجازته على الصعيد الأدبي، فقلد كبار شعرائه وكتب بنفسه ملحمي "لاهانرياد" عام ومسريحة "زائيير"، . ومع هذا، لم يكن تقليدياً في آرائه الاجتماعية والدينية. وكل ما كتبه تقريباً تعرض للمصادرة من جهات دينية او سلطات مقربة من الملك. لكنه في الفترة الأخيرة عرف كيف يربح صداقة القصر الملكي وكل من فيه إلى ان أصبح شاعر البلاط، ومن هناك انطلق في متابعة تمرده وبقوة أكبر.

أولى مقالاته التي كانت تصدر تحت عنوانه "رأيت" وفيها آراء نقدية بدأت من مرحلة الملك لويس الرابع عشر الأخيرة وصولاً إلى عصره. وبعد ان تأكدت السلطات من هوية الكاتب، قادته إلى السجن، إلى "الباستيل" حيث امضى أكثر من سنة. كان السجن المكان المناسب لكتابة ملحمية تعوز النفس الطويل والانقطاع عن العالم. ثم خرج ونشر "لاهنرياد" التي اعتبرتها فرنسا ملحمة رائعة في موضوعها وفي تكوينها وكرست فولتير شاعراً كبيراً.

وإلى "الباستيل" مرة جديدة بعد كتابة وحركة تحررية متصاعدة ثم ساعده بعض الأصدقاء على الخروج، لكن كان المنفى بانتظاره. فمن "الباستيل" إلى انكلترا حيث استفاد في التعرف على الطبقة الارستقراطية الليبرالية، وعلى اثرها كتب ودون تجربته في "رسائل فلسفية"، درس فيها كل مقومات "فلسفة التغرير" الجديدة: الرأفة، وحرية التعبير والكتابة، وروحية المساواة والتنظيم. وهناك كتب بالانكليزية: "بحث في الحروب المدنية" و"بحث في الشعر الملحمي"، واهدى ملكة انكلترا الطبعة الثانية المنقحة والمضافة من كتابه "لاهانرياد".

الرسائل

في "الرسائل الفلسفية" ويعتقد انه ارسل بها تدريجاً إلى أحد أصدقائه وهو في انكلترا وكتب فيها كل افكاره ثم أحب ان ينشرها، وهي تفوق رواية "ميكروميغاس" في اهميتها ولو انها لا تتمتع بروح الفكاهة التي نتلمسها في الرواية.

في الرسائل يقابل فولتير بين حرية الشعب الانكليزي وعبودية الفرنسيين ولكن كل أقواله جاءت مغلفة مبيتة بالضحك والظرف. الا انه وعلى الرغم من اعجابه بالشعب الانكليزي فقد فرح عندما ألغي قرار حكم نفيه وسمح له بالعودة إلى باريس عام ليمارس حياته الأدبية والمسرحية فقدم "بروتوس" عام وكتب قصة "شارل الثاني عشر". أما صدور "الرسائل الفلسفية" في باريس عقبه فضيحة كبيرة حين قرأ أحد رجال الشرطة بعض تفاصيلها ورأى فيها شحنة من ثورة ومتفجرات تهدد سلامة النظام الملكي. فصودر الكتاب وأحرق في الساحة العامة للقصر وصدر الأمر بالقبض على فولتير لكنه لاذ بالفرار ونجا من السجن ليرتمي في أحضان عشيقة هي المركيزة دو شاتيليه التي كانت شغوفة بالعلم والفلسفة والكيمياء والفيزياء والرياضيات.

ومع انهماك زوجها الماركيز في شؤون الحروب والمعارك وبعد خلافات حادة معه، أصبح فولتير الصديق سيد القصر وتحول قصرها في منطقة "سيري" الفرنسية محجة للفلاسفة ومقاماً للحفلات الفخمة واللقاءات الفكرية. ويقال ان مجالس "قصر سيري" في ذلك العصر بحضور فولتير قد ذاع صيتها إلى ان شبهها البعض بمجالس افلاطون لما ضمت من نوابغ في العلم والفن والأدب.

في هذه الفترة كتب فولتير أجمل مؤلفاته "كانديد"، "العالم كما يسير"، "ابن الطبيعة"، "أميرة بابل" وغيرها. ويقال، وهذا على لسان العديد ممن كتبوا مذكراتهم وعاصروا فولتير، ان هذا الأخير كان يكتب في تلك المرحلة بسهولة فائقة واتقاد ذهن هائل، فكتب "كانديد" في ثلاثة أيام وليال لم يذق خلالها طعم النوم إلا لفترة قصيرة متقطعة. كان قلمه "يجري ضاحكاً على الورق" وعن "كانديد" كتابه الذي اعتبره يصور "أسوأ عالم يمكن أن نتصوره" ومصدرا للشؤم إلاّ أنه وفي نظر الآخرين كان "انجيل التشاؤم" ولكنه من "أبهج الكتب في تاريخ الأدب".

فولتير والله

لم يكن فولتير ملحداً كما ساد الاعتقاد في عصره لكن كانت له آراء خاصة لم تكن الكنيسة لترضى بها لجرأتها: "أنا أؤمن بوجود إله واحد مبني على العقل" وقال أيضاً "لو لم يكن الله موجوداً لوجب علينا أن نوجده". وبحسب فولتير ان الله ليس وقفاً على دين معين انما هو "الكائن الأسمى والعقل المدبر الذي يدير الكون". وكان له شعار يردده دائماً: "اسحقوا الخرافة والتعصب الديني". وطوال حياته، عمل على أن ينزع صفة العنف عن الكنيسة لتحل محلها صفة الشفقة أو الرحمة.

ولم يكتف فولتير بنقد الكنيسة بل انتقد المجتمع الفرنسي في كل كتاباته. ومع صدور كل كتاب من مؤلفاته كان يتعرض للمنع والمصادرة ما أضفى على حياته صفة المغامرة المتواصلة في حياة طويلة كرّسها لقلم جريء وفاضح في مجتمع وصفه "بالضيّق والمتزمّت" وبأسلوب حياة متقدم على عصره، رافض وثوري.

ومع أنه عاش ظروفاً صعبة وكلفته جرأته وصراحته الكثير من التضحيات حتى إنه وصف حياته بالكلام التالي: "في فرنسا يجب أن تكون السندان أو المطرقة. أنا اخترت أن أكون سنداناً"، فهو صرّح أيضاًن أنه يشعر بالامتنان والفخر بحياة تضج حركة وأحاسيس قوية: "كل من ليس حيوياً ومستعداً للمواجهة فهو لا يستحق الحياة وأعتبره في عداد الموتى". ومن أقواله أيضاً: "بما أنني وقح للغاية فأنا أفرض الكثير من الإزعاج للآخرين خصوصاً المصابين بالبله!".

عُرف فولتير بلهجته القاسية واللاذعة وبحسه الدعابي الممزوج دائماً برغبة في التغيير، وشكّل ظاهرة فريدة في المجتمع الباريسي انتقلت عدواها الى عواصم ثقافية أخرى فتأسس ما يشبه "المدرسة الفولتيرية الفلسفية" التي بدأت مظاهرها تنتقل الى الصالونات الأدبية والأماكن الثقافية الخاصة والعامة، فصار هناك من يقلّد فولتير في كتاباته أو في حديثه أو في هندامه وملامح وجهه التي تعلوها ابتسامة ماكرة تسجلت للتاريخ على انها قمة السخرية اللاذعة والمحرّضة.

ومع أنه تقاسم نجومية ذلك الزمن مع نقيضه جان جاك روسّو ( ـ ) صاحب "الاعترافات" الجريئة و"أحلام المتنزه المستوحد" الذي أسس بكتاباته لرومنطيقية ستقلب نهايات القرن الثامن عشر رأساً على عقب، فإن روسّو كان مسالماً ومحبوباً من السلطات السياسية والدينية. لم تصل ثورته أكثر من حدود "الأنا"، ومقابل الحياة الهانئة لروسّو في الريف متغنياً بجماليات الطبيعة والخالق، كان فولتير صوتاً صادحاً في العاصمة منتقداً كاسراً على صنمية الأفكار الجاهزة، ضارباً عرض الحائط المبادئ الأخلاقية وحدود الحرية المرسومة والمكتوبة بسلاسل حديدية.

لم يكن حيّز الحرية المعطى للكتّاب كافياً لفولتير في عصره، وحين كان روسّو مثلاً يعيش سعادات كبيرة في نزهاته التاريخية التي خلفت فلسفة وأفكاراً عميقة، كان فولتير يعيش على صورة المقاوم في العاصمة. يتحدى، يكتب، ينشر، يتم توقيفه، يدخل السجن أو يرحل الى منفى قسري ثم يعود بعد حين الى مزاولة الكتابة أو العصيان. روسّو وفولتير عاشا في عصر واحد وكتبا في عصر واحد وماتا في العام بفارق أسابيع قليلة مع أن فولتير كان يكبر روسو بـ عاماً، غير أن كل واحد منهما شكّل ظاهرة بحد ذاتها. ومع أن فرنسا تميل الى تكريم روسّو بشكل لافت منذ ولادته فإن تكريم فولتير عرفته فترة أوائل القرن العشرين أي بعد توسّع أفق الحرية هناك.

"كانديد" أو البراءة الأولى

شكّلت بداية حرب السنوات السبع في أوروبا في العام كذلك الهزة الأرضية التي تعرّضت لها مدينة لشبونة عام المحرّض لفكرة أن العالم يخضع لقوة الشر ومنها انطلق فولتير في فلسفته المتشائمة التي بنى على أساسها روايته الرئيسية التي تختصر كل فكرة "كانديد". بطله الشاب اليافع "كانديد" يطلّ ببراءته على العالم وعلى الحب والجمال ويصطدم بواقع مرير يجعله يتشرّد في مدن الأرض ويذوق كل عذابات الحروب والمآسي والكوارث الطبيعية، وينتهي به الأمر بعد بحث طويل عن حبيبته التي يجدها متعبة مرهقة وفاقدة لجمالها أمام حقيقة واحدة ينطلق بها حين يجد نفسه أمام حديقته اليابسة المتعطشة الى يديه.

يدخلها ويقرر البدء من جديد مع مقولة: "فلنزرع حديقتنا". لكن نضال فولتير جاء مجرّداً من كل الأسلحة المعهودة أو كل الأدوات التقليدية الممكنة. تخلى عن دعم سلطة الدولة أو الدعم السياسي أو العسكري وتخلى عن سلطة الدين حين كانت الكنيسة في أوج انخراطها في تقرير شؤون المجتمعات وسياسات الدول.

انتقد الجميع وامتنع عن التعاون مع أي قوة تقليدية معتبراً أن السياسات القديمة متحدة مع سياسة الكنيسة الصارمة أوصلت واقع الحال الى أماكن مسدودة في إطار سعادة الفرد. وحورب فولتير على أنه عنصر مشاغب وفوضوي وملحد متنكر للأعراف والتقاليد.

نبذته فرنسا ونبذته الكنيسة وأصبح مثالاً للعصيان وصورة الساخر المتهكم والوقح! ثم ما لبثت أن خفتت حدة هذه الصورة لسببين أولهما أن القسم الأخير من حياة فولتير أي في نهايات القرن الثامن عشر كان قد شهد بعض التطورات الاجتماعية والدينية والثقافية التي جعلت شخصية فولتير أكثر قبولاً في إطارها النافر.

ومن ناحية ثانية، فإن الكاتب قد تحوّل بنفسه الى لهجة معتدلة جعلته في شيخوخته أقرب الى المسالمة من الحرب الدائمة. وشهد عام على واقع جديد في حياة فولتير حين التقى هذا الأخير قبل أشهر من رحيله أي مع بداية إحساسه باقترابه من الموت بعض رجال الدين، فتمّ اعترافه وخضوعه لسلطة الكنيسة بقوله أنه لم يعد ملحداً وبأنه مؤمن بالله وبتعاليم الكنيسة.

أثار هذا الأمر كل المتحمسين لثورة فولتير وكل أتباعه في الفلسفة واعتبروه خائناً لهم ولنفسه. غير أن فولتير لم يمت اثر النوبة المرضية التي شهدت اعترافاته الجديدة، ثم انطلق في المجتمع الباريسي عبر إطلالات كثيرة له في شتاء ذاك العام حيث خطب وشارك في ندوات وصرّح بما يبرر أقواله الأخيرة على أنها ليست تراجعاً عن مواقفه أو خيانة لها إنما هي عن محض قناعة شخصية في الإيمان لا تتعارض مع ممواقفه من كل الشؤون الأخرى من سياسة ومجتمع إنساني.

في آذار من العام دخل فولتير "الأكاديمية الفرنسية" التي سجلت فخرها بقبوله عضواً فيها عبر رسالة تاريخية موجهة إليه، وتكرّس فارساً من فرسان "الكوميدي فرانسيز" مع حضوره العرض الأخير لمسرحيته الأخيرة من توقيعه وهي من نوع التراجيديا وبعنوان "ايرين".

رحيل

رحل فولتير في أيار ولفظ أنفاسه الأخيرة أمام بعض الأصدقاء المقرّبين وقال بالكلمة الواحدة: "أموت في هذه اللحظة وأنا أشعر بعبادتي الله، وبحبي لأصدقائي، وبعدم كرهي لأعدائي، وبرفضي المطلق للمعتقدات الباطلة".

هل كان ارتداد فولتير الى الإيمان عن محض قناعة أم أنه كان نتيجة ضعف أو خوف أو رغبة في اجتذاب فئة المؤمنين الطاغية على المجتمعات في ذلك الحين؟ هل اعترافه بالله وخضوعه الى مشيئته كانت مسألة شخصية وإيمانية خاصة من متاع اللحظات الأخيرة التي تسبق الموت أم أن فولتير كان واعياً في تلك اللحظات الأخيرة للغضب العارم من حوله إزاء مواقفه المتطرفة وأغلق باب العصيان ليفتح مكانه باباً واسعاً على الشهرة والانتشار السريع؟

كلها تساؤلات رافقت موت الفيلسوف والمفكر الفرنسي الكبير الذي انتهى في مقبرة البانثيون الخاصة بالعظماء بعد أن نقلت رفاته عام إليها.

وكُتب في اللافتة التي تعلو قبره: "حارب الملحدين والمتزمتين. أوحى بكتاباته بروحية التسامح، طالب بحقوق الإنسان ضد العبودية ونظام الإقطاع. شاعر، مؤرخ، وفيلسوف جعل آفاق النفس البشرية تتسع وتتعلم معنى الحرية".

** منشور في صحيفة "المستقبل" في 26 مايو / آيار 2011

"مَنْ لَمْ يَقْدِر عَلَىمَا يُكَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍوَآَلِهِ ، فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْماً"

فولتير .. زعيم الأنوار الأوروبية

هاشم صالح

كانت رسالته الوحيدة «محاربة الوحش الضاري» أي التعصب والإكراه في الدين

تجاوز فولتير النطاق الفرنسي من حيث الحجم والشهرة، ووصلت أصداؤه إلى مختلف أرجاء القارة الأوروبية: من انجلترا إلى ألمانيا إلى هولندا إلى روسيا، بل وبلغ به الأمر إلى حد مراسلة الملوك ومجالستهم والتعامل معهم معاملة الند للند. فقد كان صديقاً حميماً لفريديريك الثاني، ملك بروسيا، أي ألمانيا في ذلك الزمان. وهو الملقب بفريديريك الكبير أو بالمستبد المستنير لأنه شجع الفلسفة والعلوم في عصره، على عكس المستبدين الظلاميين كلويس الخامس عشر، الذين لم يشجعوا الا التراث التقليدي ورجال الدين. وقد عاش في كنف فريديريك هذا أكثر من ثلاث سنوات معززاً مكرماً تارة، ومراقباً مشبوهاً تارة أخرى. وذاق طعم العلاقة «الحلوة - المرة» التي يتعاطاها المثقفون عادة مع السلطة حتى ولو كانت سلطة مستنيرة.

فملك بروسيا كان يريد أن يستخدمه لصالحه، لبثّ دعايته في الأقاليم، لتدجينه بشكل ما. وهو كان يريد أن يستخدم هامش الحرية الذي أمَّنه له فريديريك الكبير من أجل تطوير فلسفته وتعميق أفكاره ونشر فكر التنوير في كل مكان. وإذا كان فريديريك ملك السياسة والجيوش الجرارة في وقته، فإن فولتير كان يعتبر نفسه ملك الفكر. وما كان من السهل أن يتعايش ملكان اثنان في نفس الحيز الضيق من الأرض.. نقول ذلك على الرغم من الإعجاب المتبادل الذي كان سائداً بينهما، خصوصاً في المراحل الأولى. وهو إعجاب لم ينته حتى بعد أن اختلفا وتفرقا.

كما دعته كاترين الثانية، ملكة روسيا، إلى زيارتها أيضاً، ولكن العمر كان قد تقدم به كثيراً ولم يعد قادراً على تحمل مشاق سفرة طويلة كهذه. وحده ملك فرنسا الغبي لويس الخامس عشر رفض أن يستقبله في بلاطه أو يتعامل معه. بل ورفض أن يسمح له بزيارة بلاده ومسقط رأسه: باريس. وهكذا ظل منفياً لمدة ثلاثين سنة: وانطبقت عليه تلك العبارة الشهيرة: لا نبيَّ في قومه.

ويمكن القول بأن فولتير الكاثوليكي الأصل عاش معظم حياته في البلدان البروتستانتية (انجلترا، بروسيا، جنيف)، لأنه كان يجد فيها متنفساً وهامشاً من الحرية على عكس البلدان الكاثوليكية المتزمتة كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وفي القسم الأخير من حياته راح يعيش على الحدود، أي رجلاً في فرنسا ورجلاً في سويسرا، لكي يهرب بأقصى سرعة ممكنة، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

ينبغي العلم بأن مثقفي أوروبا في ذلك الزمان كانوا مهددين في كل لحظة بحياتهم ورزقهم أو مراقبة كتبهم ومخطوطاتهم تماما كالمثقفين العرب حاليا. وكانوا يعيشون منفيين أو هاربين معظم الوقت. وكان سيف الرقابة الدينية او السياسية مسلَّطاً عليهم وعلى ما يكتبونه باستمرار. ولذلك فكانوا ينشرون مؤلفاتهم في أمستردام بهولندا أو في انجلترا ثم يدخلونها سرياً، أي تحت المعطف، إلى فرنسا. وفي أحيان كثيرة كانت تصدر بأسماء مستعارة أو من دون اسم خوفاً من سيف الرقابة والملاحقة. كانوا يخوضون حرباً تكتيكية، أو حرب مواقع، مع السلطة وممثليها، ثم مع الكنيسة المسيحية بشكل خاص. ومن رحم هذه الحروب السرية- العلنية خرجت الحريات الحديثة. وبالتالي فلا ينبغي أن تخدعنا الصورة الزاهية للحريات الواسعة والمنتشرة الآن في كل أنحاء أوروبا. فهي لم تهبط عليهم كهدية من السماء. وإنما انتزعوها شبراً شبراً، وفتراً فتراً، وبعد نضال طويل ومرير.

ما هي المعركة الأساسية لفولتير؟ ما الرسالة التي كرس نفسه لها طيلة حياته كلها؟ (فهو لم يتزوج ولم ينجب الأطفال). إنها تتلخص بكلمة واحدة: محاربة الوحش الضاري، بحسب تعبيره الحرفي: أي التعصب والاكراه في الدين. انها تتمثل في محاربة الكنيسة الكاثوليكية ورجال الدين الذين كانوا يسيطرون على عقول الشعب الفقير والجاهل وينشرون أفكار التعصب في كل مكان. ثم تتمثل ايضا في محاربة الاستبداد السياسي المرتبط بكل ذلك، من دون أن يعني هذا أن فولتير كان ضد النظام الملكي، أو ضد الإيمان في المطلق. فعلى عكس الأسطورة الشائعة فإن فولتير لم يكن ملحداً ولا مادياً صرفاً على طريقة بعض فلاسفة التنوير الآخرين من أمثال دولامتري، أو البارون دولباخ، أو هيلفيتيوس، أو حتى ديدرو. وإنما كان مؤمناً، لكنه إيمان الفلاسفة، لا إيمان الكهنة أو عامة الشعب. بمعنى أنه كان يؤمن بوجود الله أو الكائن الأعلى أو المهندس الأكبر للكون وينفي ما عدا ذلك من عقائد وطقوس مسيحية (كالإيمان بالمعجزات، أو بالخرافات، أو حتى بالصفة الإلهية للمسيح.

فالمسيح بالنسبة له شخص بشري. صحيح أنه أعظم شخص بالنسبة للمسيحيين، لكنه انسان فقط). ولم يكن يعتقد بضرورة تأدية الشعائر والطقوس. وإنما كان يعتبر ذلك خاصاً بالعامة فقط، وليس بالنخبة المستنيرة. فهي ليست بحاجة اليها لكي تكون أخلاقية في سلوكها. وكبقية فلاسفة التنوير كان يرى أنه ينبغي تنوير العامة شيئاً فشيئاً حتى تخرج من ظلمات الجهل والتعصب الديني وسيطرة الكاهن المسيحي، وتدخل في مرحلة التحضُّر والعقلانية والتقدم. وقد فعل فولتير كل شيء لكي ينتزع السلطة السياسية (أو الزمنية) من براثن الكنيسة الكاثوليكية، ولكي يخفّف من حدة هيمنتها على الأرواح والعقول. وقد صدَّق المستقبل نبوءته وتوجهه الأساسي فيما يخص هذه النقطة. فالواقع أن القرن التاسع عشر كله أنجز مشروعه عندما فصل الكنيسة عن الدولة وحرَّر السياسة من هيمنة القساوسة والمطارنة والكرادلة وبقية الأصوليين. وكان ذلك أحد الأسباب الأساسية لتقدم أوروبا وتفوقها على مختلف أنحاء العالم، وتحولها إلى منارة حضارية فعلاً.

باختصار فإن فولتير كان يريد أن يحلّ حزب الفلاسفة محل حزب الكهنة والأصوليين في قصور السلطة وعلى رأس الإدارات والمؤسسات الرسمية للدولة. وفي ذات الوقت كان يريد أن يعيد الكهنة إلى كنائسهم لكي يشغلوا أنفسهم بأمور الدين والعبادة والآخرة فقط. فهنا تكمن مهمتهم الأساسية وليس في أي مكان آخر. وذلك لأنهم إذا ما انحرفوا عن مهمتهم الأساسية وشغلوا أنفسهم بأمور الدنيا ولوثوا الدين بالسياسة ومناوراتها ومساوماتها فسد كل شيء وخسرنا الدنيا والآخرة. وقد تحقق برنامجه بشكل حرفي تقريباً بعد مائة سنة من موته. ولذلك فإن كهنة فرنسا لا يزالون يحقدون عليه حتى هذه اللحظة ويكرهون ذكر اسمه. والدليل على ذلك هجوم كاردينال باريس السابق (لوستيجير) عليه في أحد كتبه الأخيرة. فقد اعتبره المسؤول الأساسي عن تراجع المسيحية في فرنسا وانصراف الناس عن الدين. (متى يكفّ لوستيجير عن تصفية حساباته مع عصر التنوير؟... متى يفهم أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء؟).

كان فولتير أمةً وحده. فقد شقَّ التاريخ المسيحي والأوروبي إلى نصفين: ما قبله وما بعده. ويتفق مؤرخو الفكر على موضعة القطيعة الإبستمولوجية الكبرى في منتصف القرن الثامن عشر: أي في الوقت الذي ظهرت فيه مؤلفاته الأساسية بالإضافة إلى مؤلفات جان جاك روسو وديدرو وجماعة الموسوعيين. عندئذ حصل الانقلاب الحقيقي وانتقلت البشرية الأوروبية من عقلية القرون الوسطى الكهنوتية الإقطاعية، إلى عقلية العصور الحديثة العلمانية الديمقراطية.

فقد كان الرأس المدبّر لحزب الفلاسفة أو لحزب التنوير. وكان يعتقد أن التنوير سوف يصعد رويداً رويداً حتى يشمل كل الظواهر، وكل القضايا، وكل العقول. عندئذ تخرج البشرية من المرحلة الطائفية الهمجية، لكي تدخل في المرحلة الحضارية العقلانية. وعندئذ يتم القضاء على التعصب الديني الذي يشبه الأخطبوط الأفعواني والذي كان يشكل عدوه الأول. ومعلوم ان هذا التعصب كان سبب المجازر والحروب الاهلية المدمرة التي جرت بين المذاهب المسيحية آنذاك. ليس غريباً، والحالة هذه، أن يكون نيتشه الذي لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب قد أهداه كتابه المعروف «فيما وراء الخير والشر» قائلاً: إلى فولتير، أحد كبار محرِّري الروح البشرية!..

ولم يكن فولتير يتوانى عن التدخل في القضايا الساخنة في عصره، خاصة قضايا الاضطهاد الديني الذي يلاحق الناس على آرائهم وعقائدهم الداخلية. وقد أحدث ضجة كبرى وشغل فرنسا كلها بقضية «كالاس»: أي تلك العائلة البروتستانتية المضطهدة من قبل الأغلبية الكاثوليكية في مدينة تولوز. فقد لاحقوها وحاصروها ومزقوها إربا اربا في نهاية المطاف.

وضرب بذلك مثلاً على الجرأة والشجاعة وتطبيق أفكاره على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتنظير المجاني كما يفعل بعض المثقفين. ودشَّن بذلك صورة المثقف "الملتزم" بالمعنى الحديث للكلمة: أي المثقف الذي يمثل ضمير الأمة بأسرها في لحظة ما من لحظات التاريخ. إنه المثقف الذي ينهض ضد مذهبه أو طائفته إذا لزم الأمر. وسار على هديه في القرن التاسع عشر فيكتور هيغو وإميل زولا، وفي القرن العشرين جان بول سارتر وميشيل فوكو وجيل ديلوز ومكسيم رودنسون وآخرون عديدون. وأصبح قدوة او مثلا يحتذى.

في عام 1778 صدر فرمان عن قصر فرساي يقول بأنه لا مانع من عودة فولتير إلى باريس. ويضيف الأمر الملكي قائلاً: إننا لا نرحب به ولا نتمنى عودته، لكننا لن نقبض عليه إذا ما عاد...

وفوراً يعطي فولتير الأوامر للخدم والحشم بتحضير العربة وإسراج الجياد. فقد طال الغياب. ثلاثون سنة ولم يكحِّل عينيه برؤية مسقط رأسه باريس وضواحيها: هناك حيث توجد مرابع طفولته وذكريات الشباب الأول.. ثلاثون سنة وهو محروم منها في المنافي القريبة او البعيدة. كل البلاد كانت مفتوحة أمامه ما عدا بلده الأصلي. وفي أقل من عشرة أيام يقطع «الختيار» تلك المسافة الفاصلة بين الحدود السويسرية والعاصمة الفرنسية (أو قل العاصمة الثانية، لأن العاصمة الأولى كانت آنذاك فرساي). وما ان سمعت باريس بالخبر حتى هبَّت عن بكرة أبيها تستقبله. وحصل الهرج والمرج وامتلأت الشوارع بالبشر، ورفعت صوره كالأعلام في كل مكان. واشتد الازدحام على باب الفندق الذي ينزل فيه إلى درجة أن أصدقاءه خافوا عليه، وكان قد بلغ من العمر عتياً (84 عاما) ولم يبق له إلا ثلاثة أشهر لكي يعيش.

وراح يستقبل الوفود تلو الوفود على الرغم من اعتلال صحته. واحتشدت الجماهير تحت نافذته لكي تلمحه ولو للحظة وصعدت الهتافات من كل مكان... واهتزّ الملك على عرشه في قصر فرساي واستشاط غضباً، لكن من دون أن يستطيع ان يفعل شيئا. كل ما فعله هو أنه منع زوجته (ماري انطوانيت) من حضور حفل تتويج فولتير في مسرح «الكوميديا الفرنسية». وقد كانت راغبة في ذلك. كانت تريد أن ترى بأم عينيها أشهر شخصية أنجبتها فرنسا في ذلك الزمان. وتضاءلت كل الشخصيات الكبرى أمامه، ومن كان كبيراً أصبح صغيراً. ويقال بأنه حتى الفيلسوف ديدرو هرع مسرعاً للمثول بين يديه كتلميذ. كذلك فعل بقية الفلاسفة وكل ما تمتلكه فرنسا من عقول.

ولكن هل يستطيع أن يستقبل كل شخصيات باريس من أرستقراطيين وبورجوازيين وعلماء وكتّاب؟ وعلى الرغم من أن فندقه كان مراقباً من قبل المخابرات الملكية وأن الشخصيات الوافدة كانت تخاطر بنفسها أو بمناصبها، إذا ما زارته إلا أنها ما انفكت تتوافد عليه كالخيط الطويل الذي لا ينقطع. وخيَّم الصمت الرهيب على السوربون (قلعة الرجعية الكاثوليكية والجمود الفكري في ذلك الزمان). وسكت البرلمان. وبدا واضحاً أن فولتير والشعب والنخبة المستنيرة في جهة، ولويس السادس عشر والكهنة الأصوليين والطبقات الإقطاعية المترفة في جهة أخرى. نحن الآن عام 1778. يكاد يُسْمَع هدير الثورة الفرنسية!...

"مَنْ لَمْ يَقْدِر عَلَىمَا يُكَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍوَآَلِهِ ، فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْماً"

فرانسوا ماري أرويه

الذين يجعلونك تعتقد بما هو مخالف للعقل قادرون على جعلك ترتكب الفظائع

الذين يجعلونك تعتقد بما هو مخالف للعقل قادرون على جعلك ترتكب الفظائع

هو فرانسوا ماري أرويه الذي عرف بعد ذلك باسمه الشهير “فولتير” فليسوف وصحفي فرنسيولد في 21 نوفمبر سنة 1694، والدة كان محامياً من أسرة ميسورة الحال. تأثر فولتيربرجل أسمة – دشاتونوف – وهو رجل دين بلا دين محدد فقد كان من المتمسكين برداء الكهنوت و لكنة كان أكثر تحررا في معاشرة و مخالطة هؤلاء من خلت مجالسهم من صبغة وقار أهل الدين التقليديين, فكان هذا الرجل أول معلم لفولتيروقد أوحى لفولتيربملحمة هزليه “الملحمة الموسوية” و فلسفتها تقود إلى أن الدين إذا استثنينا الأيمان بما هو عظيم ما هو إلا ذريعة يتسلح الحكام بها لإخضاع شعوبهم وإرهابهم. و كان لذلك أعمق الأثر على فولتيرو التي أكد في مجمل فلسفته بأننا كأفراد يجب أن تكون لنا حريات فردية أساسية كحرية التعبير.

كان فولتيرأحد أوائل من أسسوا حركة التنوير الفكري و ربما يعترض الكثيرون على ذلك على أساس أن جل أفكاره كانت مستوحاة من آخرين، ولكن من منا يعتقد بأن فكره هو من وحي ذاته؟ فإذا ما كان “سبينوزا” الذي يعتبر من أعمق المفكرين قد استمد قسماً كبيراً من أفكاره من فلاسفة سبقوه “كجيوردانو برينو”، و”ابن ميمون”، و”ديكارت”. و للدلالة على أهمية فكر و تأثير فولتيرفيكفي أنة عندما وصلت إلى لويس السادس عشر مؤلفات لفولتيروروسو في سجنه قبل أن يعدموه صرخ قائلاً: هذان الرجلان هما اللذان دمرا فرنسا!! بمعنى أن فكرهما هو الذي دمر الاستبداد و العبودية ويكفيهما ذلك فخراً و بالتالي فلا شك في أن أهمية و عظمة فكر فولتيرساهم مباشرة في القضاء على التعصب الديني في فرنسا. وهو الذي شارك في تحرير العقول من الخرافات والخزعبلات.

التحق فولتيربكلية لوي لغران اليسوعية، درس فيها اللغات الكلاسيكية والأدب وخاصة المسرح، ولكنة صدم معلميه عندما أعرب بصراحة عن عدم إيمانه بالجحيم، مستكملاً نفس النهج الساخر الذي تعامل معه مع معلميه منذ كان طفلاً, فعندما كان يتلقى درساً في عقيدة التثليث على يد أحد القساوسة الذي كان يشرح لتلاميذه أن الثلاثة واحد، فلما ترك القس الفصل لمدرس الحساب، بدأ هذا يدربهم على جمع الأعداد، ثم جعل يختبر فهمهم للدرس فسأل فولتير: واحد زائد واحد؟. فأجاب فولتير: إنهما اثنان، فقال الأستاذ فإذا أضفنا إليهما ثالثا، أجاب الصغير: يصبح الثلاثة واحدا.. ويكرر الأستاذ السؤال مستعينا بوسائل الإيضاح، فلا يغير فولتيرمن جوابه.. وحينئذ لم يجد المدرس بدا من توبيخه؛ فصرخ: يا حمار!، ولكن فولتيرالصغير رد بقوة: الحمار هو القس يا أستاذ فهو الذي أرادنا أن نؤمن بأن مجموع الثلاثة واحد. وبعد أن تخرج حاول أن يعمل في مجال الأدب ولكن أباه أصر أن يدرس القانون ولكنة بدلا من ذلك فضل أن يصاحب جماعة كان كبيرهم هو فيليب دفان دوم كبير رؤساء أديرة فرنسا وصاحب الموارد الكنسية الضخمة والإيمان الديني الهزيل، وكان أحد الجماعة و هو دشوليو دائماً ما يجهر بأن الخمر والنساء هما أطيب النعم التي جادت بها على الإنسان طبيعة حكيمة خيرة.

عين فولتيرمساعدا للسفير الفرنسي في “لاهاي” و لكنة وقع في غرام “أوليمب دنواييه” ولاحقها بالأشعار فأبلغ السفير والد فولتيربأن ابنه لا يصلح للدبلوماسية، فأعاده أبوه إلى فرنسا.

في عام 1715 مات لويس الرابع عشر، وكان وريثه “لويس الخامس عشر” طفلاً لم يبلغ الخامسة من عمره، فعين فيليب الثاني، دوق أوراليان، وصياً على عرش فرنسا، وما كان من فولتيرسوى أن سخر من الوصي و من الملك الجديد لويس الخامس عشر في أبيات شعرية فقد باع الوصي على العرش الفرنسي فيليب الثاني، لأسباب اقتصادية، نصف الخيول التي تملأ الإسطبلات الملكية، فعلقَ فولتيرقائلاً :كم سيكون عمل الوصي أحكم بكثير من ذلك، لو أنه طرد نصف الحمير التي تملأ البلاط الملكي “.

فقبض عليه فيليب الثاني وأودعه سجن الباستيل، ولم يتسع وقت فولتيرلوداع أصدقائه. وقد كتب في الباستيل ملحمة اتخذت الملحمة مذبحة القديس برفولوسيو نصاً لها، وتتبعت الجرائم التي ترتكب باسم الدين خلال العصور وانتقدت البابوية لأنها “ قوة لا ترحم المغلوبين، ويلين جانبها للغالبين، على استعداد للغفران، أو الإدانة حسبما تمليه المصلحة” وأفرج عن فولتيرفي أبريل 1718. وكتب مسرحية “أوديب” ولاقت نجاحا كبيرا. بينما سقطت مسرحيته الثانية “أرت ميرا” واعترف بفولتيركأعظم شاعر في فرنسا. وكان فولتيرمحباً للمال فصادق المصرفيين، وكان أيضاً برغماتياً أثناء الحرب، فقد اقرض أصدقائه النقود بالربا.

و كانت شرارة الهجرة من باريس إلى فقد حدث ذات ليلة وهو في دار الأوبرا أن تهكم عليه أحد النبلاء وسأله في خيلاء “فولتير” ما اسمك؟” فأجابه “اسمي يبدأ بي واسمك ينتهي بك” فرفع النبيل عصاه ليضربه، واستل فولتيرسيفه فسقطت إحدى الحاضرات بدار الأوبرا مغشيا عليها، فتهاون الخصمان وساق النبيل إلى فولتيرستة من الفتوات فانقضوا عليه وضربوه وحاول فولتيرمقاضاته فلم يستطع فدعاه للمبارزة التي يحرمها القانون الفرنسي، فقبضت عليه الشرطة بأمر ملكي وأودع سجن الباستيل ثانية. وعندما أفرج عنه نفى نفسه إلى إنكلترا مختارا.

صعقته لندن بتسامحها وحرياتها ومناقشاتها وديمقراطيتها. كانت لندن هي المختبر الأول للحضارة والحداثة في العالم. ولذلك يقال عن انكلترا بأنها اعرق ديمقراطية في العالم.. ولم يغادرها إلا بعد ثلاث سنوات بعد أن تشبع بفلسفة جون لوك وعلم إسحاق نيوتن، وعاد إلى فرنسا وفي داخله يتأجج غضب العباقرة، الغضب على الأوضاع الفرنسية، فألف كتابه الشهير : رسائل انكليزية الذي أصبح فيما بعد: رسائل فلسفية. وفيه يقيم مقارنة صريحة بين وضع انكلترا المتقدم ووضع بلاده المتأخر وصب جام غضبه على فرنسا والفرنسيين لأنهم يأنفون عن سلوك درب العقل والتسامح الديني. فقد كان لا يوجد في فرنسا سوى دين واحد و مذهب واحد فقط و هو المذهب الكاثوليكي البابوي الروماني وكل ما عداه ممنوع منعا باتا. هذا في حين أنة وجد أن جميع المذاهب والأديان تتعايش في انكلترا بكل سلام ووئام. فلا احد يقتل أحدا لأنه يؤمن بدين آخر غير دينه أو مذهب آخر غير مذهبه. بل وحتى الملحدون الذين لا يؤمنون بالطقوس والشعائر يعيشون بأمان في انكلترا من دون أن يؤذيهم أو يطاردهم احد.

فقال فولتير: في فرنسا يسود حكم إطلاقي مستبد، وطبقة نبلاء إقطاعية مغرورة بنفسها وعاطلة عن العمل. في فرنسا تجد التجارة محتقرة والفلاح مسحوقا يئن تحت وطأة الضرائب المفروضة عليه من قبل الإقطاعيين. وفي انكلترا تجد حكم البرلمان السيد المستقل بعد أن قضوا على الاستبداد من خلال ثورتهم الشهيرة (1666). وتجد التجارة محترمة والفلاح غنيا وفخورا بوضعه وواثقا من نفسه.

في فرنسا تجد الناس غارقين في المناقشات اللاهوتية العقيمة من نوع: هل هذا حلال ام حرام، نجس ام طاهر، مؤمن ام كافر.. الخ. وفي انكلترا تجد المناقشات الفلسفية على طريقة فرانسيس بيكون ومنهجه التجريبي في العلم، أو طريقة جون لوك المنطقية المحسوسة لا التجريدية ولا الميتافيزيقية، أو طريقة نيوتن، ذلك العبقري العظيم الذي فسر لنا نظام العالم فقدرة الانكليز و رفعوه إلى أعلى مرتبة.