الإهداء

إلى والديّ

***

شكر وتقدير

إلى الأستاذ الفاضل الدكتور إبراهيم السعافين الأب، الإنسان، الدي أطلّ على أوجاع الروح، فربّت عليها، وأشرف على طاقات الدّرس، فنبّه وشجّع.

الشكر للمشرفيْن الكريميْن عضويّ لجنة المناقشة:

الأستاذ الدكتور: هاشم ياغي

والدكتور: سمير قطامي

لتفضلهما بمناقشة هذا البحث.

والشّكر قبل ذلك وبعده، لكلّ من آمن بأن لديّ ما أقوله.

***

الملخص بالعربية

أنسي الحاج وقصيدة النثر

إعداد : رانه مصطفى نزّال

إشراف: الأستاذ الدكتور: إبراهيم السعافين

أثارت قصيدة النثر في الأدب العربي الحديث، منذ الإعلان عن وجودها، جدلاً واسعاً لدى المبدعين والدارسين والنقّاد، ومبعث هذا الجدل طبيعة شكلها الذي لا يلتفت إلى الأوزان التقليديّة المعروفة (البحور)، ولا إلى التفعلية التي قابلها الخصوم بشيء من التسامح، وربّما كان للسجال الفكري، بين الأنصار والخصوم، دورٌ كبير في إذكاء هذا الجدل، واتهام الذين تبنّوا هذه القصيدة مباشرة، أو خفية، بالقيام بأدوار مشبوهة تجاه تراث الأمة، وفكرها، وعقيدتها. وفي إطار الضجيج الزّاعق توارت الدراسة العلميّة الموضوعية لطبيعة هذه القصيدة التي يطمح أصحابها أن تكون جنساً أدبيّاً قائماً برأسه، مثلما تراجعت إلى زوايا الإهمال، الدّراسة الموضوعيّة للبذور الأولى لنشأتها، وطبيعة تطوّرها، منذ البدايات شبه الناضجة، على أيدي الروّاد إلى أشكال تطوّرها على أيدي أجيال لاحقة، أو محاولة الوقوف عند ملامح نضجها، وعناصر الفوضى التي تجعل المفهوم ملتبساً، والجنس مضطرباً. وليس أجدى على دراسة هذا الجنس: قصيدة النثر، من التصدّي لدراسة رائد هذه القصيدة: أُنسي الحاج.

وقد توسّلت الدراسة بالمنهج التأريخي في تتبّع نشأة قصيدة النثر، والمنهج التحليلي النقدي في دراسة نتاج الشّاعر أُنسي الحاج الذي يمثّل صوتاً خاصاً في مسيرة الشعر العربي الحديث، والذي أعلن ولادة هذا الجنس الأدبي في مقدّمة ديوانه الأول: "لن".

وتوصّلت الدراسة إلى أن الشّاعر أُنسي الحاج، قد جعل قصيدة النثر قضيته الخاصة التي أعمل فيها أدواته، وتحدّيه، وقاموسه، وصوره، وتراكيبه، ففتح بذلك، آفاقاً واسعة من المغامرة التي اقترنت لديه بالحريّة... حريّة الإنطلاق بالشعر العربي إلى فضاءات دلاليّة، ولغويّة جديدة، وعدم الارتهان للشكل الشعري المبني على بحور الخليل، والتفعيلة.

***

طفولته وحياته

أُنسي لويس الحاج، شاعر لبناني. من مواليد قرية قيتوله قضاء جزين في جنوب لبنان. ولد عام 1937م. حصّل دراسته الإبتدائية والثانوية في بيروت. في الليسيه الفرنسية أولاً ثم في مدرسة الحكمة. احترف الصحافة منذ عام 1956م حيث عمل في جريدة الحياة ، لكنه انتقل، في العام نفسه، إلى جريدة النهار حيث يشغل منصب رئاسة تحريرها في الوقت الحاضر. أسس القسم الثقافي في جريدة النهار، ثم الملحق الأسبوعي الذي استمر في الصدور من عام 1946م حتى عام 1974م. ويتولى حالياً مسؤولية الصفحات الثقافية في مجلة "النهار العربي الدولي" .

ساهم عام 1958م في تأسيس مجلة شعر . له الدواوين التالية: "لن" ، "الرأس المقطوع" ، "ماضي الأيام الآتية" ، "ماذا صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة" ، "الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع" ، "خواتم" ، "الوليمة" ، كما جمع مادته الصحفية في كتاب "كلمات.. كلمات.. كلمات" بأجزائه الثلاثة.

يقول أُنسي الحاج عن طفولته: "لا أذكر طفولتي تماماً. أنا في نسيان إرادي، بعد موت أمي، قرّرت أن أتعامل مع الواقع على أساس تجاهله". عام 1945م ولمّا يتجاوز السابعة من عمره مُني أُنسي الحاج بفقد أمه، فطلع نهار دفنها على شجرة تين وطفق يضحك. وظلّ وجدانه يضج بالفقد، وأعماقه عامرة بالغياب، غياب الأم التي ستظل سرّاً غامضاً وقدسيّة مُطهّرة حاول الاستعاضة عنها برفقة ابن خالته الذي كان يلعب وإياه في البساتين، ويهرب معه من المدرسة، ليذهبا إلى البحر، والذي سرعان ما التهمه الموت أيضاً، وهذه المرة كان الداء داء السرطان، فشهد معه أنسي الألم الشرس الذي أحاله من شخص قوي يملأ دنياه إلى آخر ضعيف لا حول له ولا طول، ولمّا مات أعلن أنسي فجيعته، وأطلق على العصر اسم: "زمن السرطان" .

في طفولته، قلّت مطالعاته الأدبية، وكان أكثر ما يقرأ قصص المغامرات التاريخية، والروايات البوليسيّة و"ما ليس له علاقة بالتغذية الأدبية الرسمية" على حد قوله، فطالع أول ما طالع جرجي زيدان، وتوفيق يوسف عواد، وإلياس أبو شبكة، وفؤاد سليمان، وفي صباه كان له موقف من قراءة جبران خليل جبران يقول: "بعكس كلّ أولاد جيلي، كنتُ كلّما هممتُ بقراءته يعروني اكتئاب شديد، كنتُ أنفر من تكراراته، ولهجته الواعظة". .

وقد أفادته اللغة الفرنسية، التي يتقن، في الإطلاع على الأدب الفرنسي، وبخاصة الشعر؛ منه فقرأ كلاً من بودلير ورامبو اللذين ظلّ وفيّاً لهما، ومعجباً بهما. أما بداياته الأدبية فقد كانت في منتصف الخمسينيات، حيث نشر في كلّ من "الحكمة" و"الأديب" قصصاً قصيرة. ثم انخرط في تجربة مجلة شعر التي بدأ فيها ناقداً ومترجماً بنشره قصائد أندريه بريتون وتعريفه به . ثم تجاسر فنشر قصائده الأولى التي أعلنت عنها المجلة يقولها: "لأنسي الحاج نتاج شعري جديد" سرعان ما ضمنه ديوانه "لن" بمقدّمته التنظيرية عن قصيدة النثر، مستفيداً في مقولاته النقدية عنها من كتاب سوزان بيرنار ، وقد أثارت هذه المقدمة ضجّة انقسم فيها النقّاد والقرّاء بين مؤيد ومعارض لقصيدة النثر كجنسٍ أدبي.

يصدر أُنسي الحاج عن حس عميق بالخيبة التي يقاومها "بتصريف الإحتقان الخانق بالشعر الذي يحرّره، وهو هنا يشبه الدادئيين الأول" ، الأمر الذي يؤكد تأثره بمقولات السريالية وأخذه عنها وبخاصة فيما يتعلّق باعتماده الصورة الشعرية التي تتعمّد صدم الحواس واستخدام اللغة الفنية بتنافرها الصوري، والبصري واللفظي وأسلوب الكتابة الحرّة الآلية الذي يقوم على التداعي والاستقاء من آراء عالم النفس "فرويد" وبخاصة فكرة اللاشعور، ورفض سيطرة العقل على الحواس والعواطف، والإعتراف بأن التناقض أصيل في الذات الإنسانية، وأن الإمعان في الغوص فيه مفضٍ إلى حالة من التصافي التي تتصالح فيها المتناقضات "إذ ثمة نقطة، إذا بلغها الفكر، بطل التناقض" ، والسريالية التي ترى في الحبّ –كحالة شعورية- خلاصاً من واقع طاحن المرأة فيه هي الوسيلة، وتنظر إلى العالم بعيون الطفل الذي يحسّ الأشياء ولا يعيها وتعتمد الضحك الأسود في سخريتها من الواقع والعالم. هذه المبادئ السريالية انسجمت وتناغمت مع دواخل أنسي الحاج المحتقنة والضالة التي تدفعه ليقول: "كأننا ونحن في هذا العالم، لسنا منه، كأننا لسنا من أحد، ولا ملاذ لنا".

وفي مقالاته الصحفيّة التي نشر –وينشر- يرفض أنسي الحاج السياسة التي تُمارس على أرض الواقع، والتي تتحكّم بمصائر الشعوب، وينظر إليها على اعتبار أن السياسة الحقّة بمفهوم المسؤولية ما هي إلاّ الجهد المبذول من قبل الساسة، الذي يسعى إلى تحسين واقع الناس ويحقّق

آمالهم بعيش كريم، وحياة رغيدة، لذا ينبرى في مقالاته لخوض معركة ضد السياسة بشكلها الواقعي المُعاش، واضعاً يده على مواطن الضعف والخلل، يقول في أعقاب الخامس من حزيران عام 1967م: "الحقيقة أن سياسة الدولة اللبنانية مبنيّة على فلسفة الضعف، والاستكانة من جهة، وعلى اللفظة الخطابية، الرتيبة، والكاذبة، من جهة أخرى، مبنيّة على الجبن" ، كما لا يتوانى عن كشف الخديعة في السياسة الدولية التي تتعامل مع قضية الشرق الأوسط بمعيارين الأمر الذي يعالجه بقوله: "اليوم يناقش مجلس الأمن قضية فلسطين، ولبنان يتحوّل إلى فلسطين ثانية، هل كانت كل هذه المحنة لكي تستعاد فلسطين، ويضيع لبنان؟ أم ليضيع الإثنان وتنتصر إسرائيل وحدها؟".

وفي مقابل خيبته من الواقع السياسيّ نتلمّس إيمانه بالفرد وإنسانيّته يقول: "إذا كنا متخلّفين بالصواريخ، فلدينا الإنسان".

هذا الفهم للواقع الذي يمكّنه من تشكيل رؤية لا تخدع نفسها، ولا تنحاز إلى الأماني في مقابل الحقيقة، وإن كانت جارحة "فهو الجرح العميق الملؤه القهر والغضب" ، الذي به تتحوّل المرارة إلى فعل مواجهة ومجابهة، من أجل معالجة الواقع بأبعاده السياسية والاجتماعية، وهذه الأخيرة عند أنسي هي الأساس الذي تضمن معالجته إحداث التغيير في البنية السياسية والاقتصادية في المجتمع، ومقالاته فيما يتعلّق بالحرية كمفهوم إنساني دليل على رؤية تؤمن بضرورة التغيير الاجتماعي، وترى قطبيّ هذه العملية –الذكر والأنثى- في صراعهما مسؤولين عن تحقيق أفق إنسانيّ ينسجم وطبيعة العصر والتحدّيات التي تعرض لهما فيه. وما سؤال أُنسي: "هل يا تُرى يقوم العرب من قبر الماضي؟ أم يتألف المستقبل على أنقاضهم؟ والمثقفون العرب الذين بدأوا يدركون أن السؤال لم يعد هل نبدأ؟ بل كيف؟" ؛ إلاّ وعيٌ على خطـورة المـرحلة،

وضرورة التغيير، وبسبب من هذا الوعي تعرّض أنسي الحاج لأكثر من محاولة اغتيال أثناء محاضرات كان يلقيها منافحاً عن الحرية، وحاضاً على تحقيقها. وهي حرية تذكّر واستحضار –إن جازت التسمية- للماضي الحضاري للأمة دون تبعيّة مستلبة للآخر، حرية تؤكد هويتها وتثبتها معاً. يقول: "العلّة في الداخل، داخل الروح العربي، داخل التراث والفكر، وما لم تعالجها بالثورة عليها فسنظل مهزومين." وما حديثه هذا إلاّ رفض لعصور التكلّس والانحطاط التي استكانت فيها الأمة، وجمّدت تراثها ورضت بالخمول في مقابل الفعل والتغيير.

الشعرية، وقصيدة النثر

ظلّ الخلاف قائماً بين اللغويين والنقّاد حول مفهوم الشعر، وتمييزه عن النثر. ولا يزال هذا الخلاف عثرةً –حتى أيامنا هذه- أمام كل من يُعنى بدراسة الأدب والشعر وسائر الفنون الكتابية.

وفي محاولة للتوصّل إلى رأي يوفّق بين آراء النقّاد –قديمهم وحديثهم- خصّصنا هذا الفصل لعرض بعض الأقوال والتعريفات حول مفهوم الشعريّة والشعر للتحقّق من وجود منطقة تتوسّط الشّعر والنثر، مما يؤكد وجود قصيدة النثر ويعزّز مفهومها.

فما الشعر؟ وكيف يفترق عن النثر؟

وما هي قصيدة النثر؟

أ. الشعر والنثر

لم نلحظ أي خلاف في عصر الجاهليّة حول معنى الشّعر، فقد كان العلم الذي أجمعوا عليه، غاية كلّ عربيّ لما حظي به الشعراء من مكانة بين قبائلهم. فكان أوّل خلاف ملحوظ بظهور الإسلام وبدء نزول القرآن، حين وقف العرب ذاهلين أمام آياته، فانقسموا بين قابلٍ لكونه شعراً ورافضٍ لهذه التسمية.

وكلمة "شعر" في كلام العرب من الفعل الثلاثي: شَعَر، فقولنا:

"شعر به: علم به، وفطن له، وعقله".

وليت شعري ملائماً وله وعنه وأصنع: أي ليتني أشعر. والشعور إدراك من غير ارتباك فكأنه إدراكٌ متزلزل وتارةً يعبّر عن اللّمس، ومنه استعمل المشاعر، ولما كان حسّ اللّمس أعم من حسّ السّمع والبصر، قيل فلان لا يشعر وشعرتُ (بفتح العين): علمتُ.

وشَعُرتُ (بضم العين): صرتُ شاعراً.

ويعرّف قدامة بن جعفر الشعر بأنّه: "قولٌ موزونٌ مقفّى يدلّ على معنى، وقولنا (موزون) يفصله ممّا ليس بموزون، إذ كان من القول موزون وغير موزون، وقولنا مقفّى فصل بين ماله من الكلام الموزون قوافٍ وبين ما لا قوافي له ولا مقاطع، وقولنا (يدلْ على معنى) يفصل ما جرى من القول على قافيةٍ ووزن مع دلالة على معنى ممّا جرى على ذلك من غير دلالة على معنى".

ويتضح في هذا التعريف اشتراط الشعر بالوزن والقافية والدلالة على المعنى، ولا يمكن اعتبار هذه الشروط حدوداً كافية لتحقّق الشعر، لأنه لو سلّمنا بذلك دخل تحت هذا التعريف مئات الأراجيز التي قيلت في علوم اللّغة والمنطق والعلوم الأخرى، إذ نُظمت على أوزان الشعر والتزمت القافية ودلّت كذلك على معنى، وهي ليست من الشعر لأنها مخاطبات عقلية لا علاقة لها بالحسّ والشعور، وبذلك لا يكون هذا التعريف جامعاً ومانعاً ولا يمكن الاعتماد عليه. ويتفّق اللغويّون من أصحاب المعاجم على أن الشّعر "غلب على منظوم القول، لشرفه بالوزن والقافية" .

ومن ذلك نتحصّل أن القول فيه المنظوم وغير المنظوم، وكذلك في المنظوم ما هو موزون ومقفّى، وما هو غير موزون ومقفّى، وفي ذلك يقول ابن رشيق القيرواني معرّفاً الشاعر: "الشاعر سُمّي شاعراً لأنّه يشعر من معاني القول، وإصابة الوصف، بما لا يشعر به غيره، وإذا كان إنما يستحقّ اسم شاعر بما ذكرنا، فكلّ من كان خارجاً عن هذا الوصف فليس بشاعر، وإن أتى بكلام موزون مقفّى" .

فإذا اعتبرنا كل كلام موزون مقفّى هو شعر، فلا بدّ أن يكون قائله شاعراً، وبنقض هذه النتيجة نتوصّل أن من الكلام الموزون المقفّى ما لا ينتدرج تحت الشّعر.

وفي الحالات التوفيقيّة التي نجد مثلها عند الفارابي، فالقول إذا كان مؤلفا مما يحاكي الشيء، ولم يكن موزوناً بإيقاع فليس يعدُّ شعراً، ولكن يقال له قولٌ شعريّ، فإذا وزن وقسّم أجزاءً صار شعراً، وفي كلامه هذا إقرارٌ بالقول الشعريّ واعتراف بأن الشعر عند العرب متحصّل بروحه، وهي – أي هذه الرّوح- " دفعت حسّان بن ثابت ليقول عن ابنه الذي وصف طائراً لدغه: " ملتف ببردة حَبرة"، " قال ابني الشعر وربّ الكعبة" " .

ونخلص- مما سبق- إلى أن البلاغة العربية قد جعلت الوزن والقافية من شروط تحقّق الشعر، فلا يكون الشّعر إلاّ بهما، ولا يُقيماه وحدهما، إذ لا بدّ من اجتماع المعنى والخيال، مع اعترافٍ بوجود قولٍ منظوم، وآخر شعريّ.

وقد افتقر النقّد الأدبي إلى النظر في تجارب النقّاد العرب الكبار، وبخاصّة عبد القاهر الجرجاني، صاحب نظريّة النّظم التي يرى فيها أن :" الدّاء في هذا ليس بالهيّن، ولا هو باليسير، بحيث إذا رمت الجلاد فيه وجدت الإمكان فيه مع كلّ أحد مسعفاً، والسّعي منجماً، لأن المزايا التي تحتاج روحانّية، أنت لا تستطيع أن تنبّه السامع لها، وتحدث له علماً بها حتى يكون مهيئاً لإدراكها، وتكون فيه طبيعة قابلة لها، ويكون له ذوق وقريحة، يجد لها في نفسه إحساساً بأن من شأن هذه الوجوه، والفروق أن تعرض المزيّة على الجملة، ومن ذا تصفّح الكلام، وتدّبر الشعر فرّق بين موقع شيء منها وشيء" .

ويمكن تفهّم اشتراط الشعر بالوزن والقافية لارتباط الشعر بالغناء في تراثنا العربي، بل وفي تراث الأمم الأخرى. وفي ذلك يقول ابن رشيق القيرواني : " الغناء حلّة الشعر إن لم يلبسها طويت " ، والعروض العربي إنما قُنن على أساس سمعيّ رسّخته رواية الشعر، فروعيت فيه – من أجل حفظه وإنشاده – " المدد الزمنّية والإعداد المتساوقة في الحركات والسّكنات، والتي عبّر عنها لفظ الوزن أدقّ تعبير، ثم جاءت القوافي لتثبت النغم، وتؤكّد على الصّدى الخارجيّ مولّدة موسقةً متكررّة بثبات".

وقد حصل إلتباس بين مفهوميّ الإيقاع والنغم على اعتبار تقاربهما، فيؤكّد المخزومي ، أن للخليل بن أحمد الفراهيدي معرفة بالإيقاع والنغم، وتلك المعرفة أحدثت عنده علم العروض، بينما يقول الخليل – واضع علم العروض – في الجذر الثلاثيّ وَقَعَ : " وَقَعَ المطر، وَ وَقْع حوافر الدّابة يعني : ما يُسمع من وقْعه" ، مما يثبت أنّه لا وجود للفظة إيقاع عنده، ولعلّ قولة الفراهيدي حين سمع مدقّات القصّارين في البصرة: " لأضعنّ من هذا أصلاُ لم أسبق إليه" تؤكّد مما ذهبنا إليه من اقتران ِ مفهوم الإيقاع بالنغم عنده.

ونجد في النقد المعاصر بعض النقّاد يرفضون أوزان الفراهيدي كمعيار للشعر، يقول عبد العزيز المقالح: " نظام الخليل لا يصلح لوصف إيقاع القصيدة نفسها، ناهيك عن القصيدة الجديدة " ، ومحمد العيّاش ينظر إلى علم الأوزان الخليلية على أنه "أضرّ بعلم الإيقاع الشعري عند العرب" حيث دمج لفظة الإيقاع بلفظة النغم الذي هو "صوت لابث زماناً على حدّ ما من الحدّة والثقل محنون إليه بالطبع. والإيقاع: جماعة نقرات بها أزمنة محدودة المقادير لها أدوار متساوية الكمية" وفي هذا التعريف تشابه بين تعريف النغمة والإيقاع موسيقياً، وتعريف الوزن والإيقاع شعرياً فتردّد الظاهرة الصوتية على مسافات زمنية محدّدة النسب يشابه الكلام في الشعر الذي " يستغرق التلفّظ به مدداً من الزمن متساوية الكمية " ، وهذا الخلط بين المفهومين مسئول عن اشتراط الإيقاع في الشعر بالوزن والموسيقى الخارجيّة اللذين هما شكل من أشكال الإيقاع التي تبنى عن طريق تكرار التفعيلات بعدد متساوٍ في البيت الشعري، بحيث تتشابه في الأشطر تمام التشابه فقرّ في الوجدان العربي أن الشّعر ما قيس ببحره، مّما دفع القرطاجي إلى توزيع أغراض الشعر على بحور تحـاكي هذه الأغراض بما يناسـبها من الأوزان، "فإذا قصد الشـاعر الفخر حاكى

غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة " ، ولهذا غاب مفهوم الإيقاع الذي هو "أسبق من الوزن، فهو كالعين، والوزن كالبصر، ولّما كان البصر وظيفة العين. كان الوزن وظيفة الإيقاع" ، ولنعترف بأن الإيقاع من أكثر المفاهيم غموضاً إن قديماً وحديثاً أننا لا نجد تعريفاً واضحاً له فهو: "لفظة ملتبسة إلى حدّ ما" ، إلاّ أن النظر إلى الإيقاع على اعتبار أنه الوزن، فيه مغالطة تقود إلى مثل هذه الأحكام "الوزن أو الإيقاع المنتظم عنصر أساسي من عناصر الشعر لا غنى عنه، ومن المغالطة التعامل معه وكأنه قيد محض" ، وفي هذا الكلام قصر لمفهوم الإيقاع ضمن حدود المستوى الصـوتيّ المتحـقّق بالوزن.

وقد أخذت الدراسات الحديثة على عاتقها مسؤولية الكشف عن المستويات الإيقاعية الداخلية، فأكّدت كون الإيقاع "مجموعة أصوات تنشأ من المقاطع الصوتية للكلمات، بما فيها من حروف متحرّكة، وساكنة." ، وأنه "التواتر المتتابع بين حالتي الصوت والصمت، أو النور والظلام، أو الحركة والسكون، أو القوة والضعف، أو الضغط واللين، أو القصر والطول، أو الإسراع والإبطاء... فهو يمثّل العلاقة بين الجزء والجزء الآخـر، وبيـن الجزء وكلّ الأجـزاء الأخرى للأثـر الفنـي والأدبـي" .

وفي الدراسات النقدية الغربية نجد الإيقاع عند والت ويتمان "موج لبحر النص" ، وعند ريتشاردز" نسيج يتألف من التوقّعات والإشباع، أو خيبة الظن أو المفاجـآت التي يولّدها

السياق" الأمر الذي يؤكد أن "الإيقاعات لا تحصى ولا تقنّن، ولا تخضع لتصنيف" ، فالإيقاع "تلك الهندسة، والديناميكية الداخلة للكائن ، والتي تعطيه شكلاً، ومن ذلك نخلص بأن الإيقاع نتاجٌ غير مقصود ومؤشرْ دلاليّ على جوّ النص، فالفارق بين الشعر والنثر مردّه الأصيل – في ضوء ما سبق- إلى "طريقة استعمال اللغة" لا الوزن، إذ شعريّة النصّ مولّدة من صراع يختزل في أقصى مداه بين ذات المبدع ومحيطه لينعكس في جدليّة بين هذه الذات والواقع تتمخّض عن أشكال إبداعيّة، وأنماط كتابيّة تولّد بنيتها وإيقاعها الفريدين والخاصين معاً.

وإذ نسأل مجدداً ما الشعريّة؟ نقول : "إنها الخرق المنظّم لشفرة اللّغة، لتتمثّل فكرة الإنحراف التي تنقض النظرية الشعرية المتوكئة على المجازات الكلاسيكية" ، فعمليات "اللغة تتمثّل في التداخل بين المحورين التركيبي الذي تقوم عليه علاقات التجاوز، وبالتالي تلك العمليات ذات الطابع التأليفي، والمحور الثاني الاستبدالي، والذي عليه تنمو العمليات ذات الأساس التشبيهي، وهي المكوّنة لجميع التنظيمات الاختياريّة. وصياغة أية رسالة إنما تتكئ عليه لعبة هذين المحورين، وبخاصة الوظيفة الشعريّة" .

فهل ينظر إلى اللّغة الشعرية على اعتبار أنها اللغة المجازية في ضوء ما سبق؟

يقرر تودوروف أنّ اللّغة المجازيّة تُحقّق ما يُطلق عليه الخطاب الأجوف الذي يجذب الانتباه إلى الرسالة في حدّ ذاتها، بينما تُحضر لنا اللّغة الشعرية الأشياء نفسها. ويقرّب تصوره هذا بتحويره لمثلث "أودون " و"ريتشاردز" نحو الشكل التالي :-

| " اللغة العادية – التصوّر المجرّد |

| |

| اللغة المجازية – الكلمة | | اللغة الشعرية – الشيء |

| الجنس | الخصائص الصوتية | الخصائص الدلالية |

| 1- قصيدة النثر | - | + |

| 2- نثر منظوم | + | - |

| 3- شعر كامل | + | + |

| 4- نثر كامل | - | - |

وهذا الجدول يقودنا إلى ما قاله تودوروف "إذ من أجل أن تحدّد الشعر، لا يكفي أن نقول كيف يختلف عن النثر، إذ أن الشعر والنثر يمتلكان نصيباً مشتركاً هو الأدب" .

وقد سبقه إلى هذا عبد القاهر الجرجاني بتأكيده على أن "مدار أمر النظم على معاني النحو، وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه،..... ثم اعلم أن ليست المزّية بواجبة لها في أنفسها، ومن حيث هي على الإطـلاق ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها

الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض، واستعمال بعضها من بعض" .

وهذه الخصائص هي التي تحقق الشعريّة من حيث هي "نص متعة: بضعك في حالة ضياع، ذلك الذي يُتعب ( وربما إلى حدّ الملل)، فإنه يجعل القاعدة التاريخية، والثقافية، والسيكولوجية للقارئ تترنّح، ويزعزع كذلك ثبات أدواته، وقيمه، وذكرياته، و يؤزم علاقته باللّغة" .

وبانتفاء الشعرية المعتمدة على الوزن بمعناه العروضي وبإقرار ننتزعه من أقوال القدماء، ويصّرح به المحدثون أنّ من الكتابة ما هو ليس بالشّعر ولا بالنثر، وأن ارتباط الشعر بالوزن والقافية إنما كان لتعلّق الشعر بالغناء وليشر شرطاً يُحددّه الشعريّة، بل تنتج الشعريّة عن البنية الكليّة للنص بمجموع علاقاته وانسجامها، وما يحدّد الشعر أو النثر هو طريقة استخدام اللّغة وتوظيفها، بذلك نستقبل قصيدة النثر، وندخل في بنيتها، وإيقاعها، ولغتها، ومعجمها، وصورها، وسائر خصائصها الفنيّة من حيث هي جنسٌ أدبي فيه شعرية، وخصائص فنيّة، وسنحاول فيما يلي تتبع نشأتها في الحركة الأدبية العربية، بالعموم وبداياتها عند أنسي الحاج بالخصوص.

ب. قصيدة النثر

البحث عن جذور النهضة الشعرية الحديثة في الحركة الأدبية العربية المعاصرة يرتد إلى "القرن التاسع عشر إذ يمكن العثور على تململاتها الأوليّة السّاذجة في بعض ما أنتجه أحمد فارس الشدياق، ونجيب المداد" ، ونعثر على تعليق كتبه نجيب شاهين جاء فيه "يظهر أن الشعراء آخر من يفكّر في خلع القديم الخلق والتزّين بالجديد" ، الأمر الذي يشي بفكر ناقد يدعو إلى الأخذ من الآخر الغربي والانفتاح عليه عبر فعل المثاقفة، وفي هذه الحركة الأدبية نجد جـبران

خليل جبران من أبرز الداعين إلى التجديد، ونلمس هذا في نتاجه الأدبي، وفي تأثيره على مدرسة المهجر التي يؤكد فيها أحد أعلامها "ميخائيل نعيمة" أن الأوزان، والقوافي "ليسا من ضرورة الشعر" ، وتُوجَت ثورة الشعراء المهجريين على القيود الشكلية، بانفلاتهم من قيود الوزن، والقافية، فإذا بنوع جديد من الشعر يظهر في الأدب العربي يحمل اسم "الشعر المنثور" أو "النثر الشعري" الذي يقول فيه محمد عبد الغني حسن : "وقد يكون في النثر الشعري ما في الشعر من خيال، ولكنه خلو من قيود الوزن والقافية " .

وقد وسّع جبران مسافة الشعر المنثور، والنثر الشعري فوضع فيها كتباً كاملة، فكتابة "العواصف" و"البدائع والطرائف"، وكتاب "الريحانيات" لأمين الريحاني أعلى ما وصل إليه الشعر العربي المنثور في عصر النهضة.

ومن أهم الإضافات التي أضافتها مدرسة المهجر لحركة الشعر العبي الحديث أحياؤهم لمفهوم الأدب المهموس، واعتمادها الشعر ككيان عضوي، وتعاملها معه كمتن، ومثل هذه الدعوات ترافقت مع حضّ كالذي مارسه طه حسين بقوله: "لا ضير على الشباب المسلّح بالثقافة، والعلم من التجريب، والخوض في غمار الحياة الشعرية، ليخرجوا بإيقاعاتهم الخاصة" ، وحين نأخذ بعين الاعتبار طبيعة الظروف السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، التي مرّت بها الأمة العربية، والانفتاح على الآخر الغربي سواء من خلال البعثات الدراسية، أو من خلال أجهزة الإعلام وحركة الترجمة، فإن هذا المناخ فجّر حركة الحداثة العربية، التي تواكبت مع خطاب نقدي تنظيري يشمل أشكال الحركة الأدبية كلها، ويرفض الحدود الفاصلة بين هذه الأشكال.

وها هي " "جماعة أبولو" تنادي بالشعر المنثور، في حين بقيت القصيدة العربية داخل إطار عمود الشعر" . و"المقترب الجبراني بشّر باستعادة الماضي ضمن تغيير لغة الحاضر، معيداً بذلك للنثـر إيقاعه، واضعاً إياه في أزمنة الفعل- الحـركة" ، وقد اسـتمر هذا التصعيد

إلى أن وصلنا مجلة شعر اللبنانية، التي فتحت آفاق التجريب الأدبي عن آخره، وفيها نشهد البدايات الحقيقة التي أعلنت ميلاد قصيدة النثر.

المصطلح والدلالة:

قصيدة النثر "ترجمة لمصطلح فرنسي الأصل (Poemeen Prose) وجد لتحديد بعض كتابات رامبو النثريّة الطافحة بالشعر كـ (موسم في الجحيم) و(الإشراقات). وإن تكن لها أيضاً أصول عميقة في الآداب كلها، بما في ذلك العربية، ولا سيّما الدينيّ والصوفي منها" .

وقد ألغت قصيدة النثر الوزن، وانبثقت من استفزاز المألوف الشعري في جمعها بين متناقضين في الظاهر هما الشعر والنثر، وقد طرحت منذ البداية إشكالية التسمية، يقول جان كوهين:

مصطلح قصيدة النثر ظاهر التناقض، وعلينا إعادة تعريفه" ، ويقترح تسميتها بالقصيدة الدلالية إذ تنمي الجانب الصوتي، وتكثّف الجانب الدلالي.

كما تؤيّد سوزان برنار مُنظّرة قصيدة النثر الفرنسية، ما في التسمية من لبس إلاّ أن البحث في خصائص قصيدة النثر يؤكد أنها تسعى إلى:-

- الاستفزاز المحيل إلى ضدين: قصيدة ونثر حتى في التسمية.

- البناء العام المقترن بالفوضى المنظمة.

- الإشراق الداخلي المستمد من خصائص مشتركة بين الشعر والنثر، الأمر الذي يُكسب التسمية هوية، ويحدّد دلالات خاصة بهذا الجنس وبالتالي يصار إلى قبولها، وإنما حالها حال كل مصطلح جديد يحتاج الوقت الذي يَمَنحُه تاريخه، ووجوده. وإذ تستند قصيدة النثر على شيء يثبت شعريتها، وفنّيتها، فإنما تسعى إلى إعادة النظر في مفاهيم الشعرية والإيقاع بمفهومه الشامل كونه:-

1. " الأسبق من العروض إل أن الوزن أشمل.

2. من الصعب تحديده في أطر لأنه شخصي ومتغيّر.

3. لا يظهر الإيقاع الداخلي مجسّداً بالإنشاد، بل بالقراءة وما يترتّب عليها من مزايا.

4. هو مهمة فنيّة، تأليفاً وجمالية، استجابة وقراءة، وتلقياً.

5. ثراؤه في هدم الأسوار بين الشعر والنثر، للانتفاع بالإيقاعات المختلفة المولّدة عن هذا الهدم.

6. سيظل الخلاف حوله طويلاً، لأنه مركز تقاطع لعدّة قضايا تجمعها كلمة واحدة، هي الأخرى لم تجد مكاناً في الاصطلاح والمفهوم من مثل: الشعرية.

7. لكل قصيدة نثر إيقاعها الذي تصنعه المنهجية سواء على المستوى الدلالي أو الصوتي أو التركيبي" .

وبالمقارنة بين ما حاوله أدونيس في تحديد معايير لقصيدة النثر بقوله:

- " يجب أن تكون صادرة عن إرادة وتنظيم واعية فتكون كلاَََ عضوياً.

- هي بناء فني متميّز يفرض نفسه كشيء لا ككتلة لازمنية.

- الوحدة والكثافة المحقّقين عبر تركيب إشرافي" .

وهي خصائص مستقاة من كتاب سوزان بيرنار، صاغها بلغته، ولم تقترب القرب الكافي قصيدة النثر، وفي الوقت الذي يحسب لحاتم الصكر اقترابه، ووصفه لأطر تبرز المصطلح، وتناقش دلالته. فإننا نحيل أنفسنا إلى كتاباته التي تقترب من قصيدة النثر، ونبحث عن الجذور والبدايات .

الجذور

1. النص القرآني الكريم:

ترى ما الذي حدا بعرب الجاهلية أن يصنّفوا معجزة البيان القرآني الكريم على أنها شعر و"هم الذين يقيمون للكلام الموزون المقفّى سوق عكاظ، ويعلّقون النفيس منه على أستار الكعبة، وهم الذين أورثونا من رجز الشعر وقصيدة ما جعلنا نسهر جراه ونختصم." منذ أن وقف الملك الضليل يبكي من ذكرى حبيب ومنزل ؟

عرب الجاهلية الذين خشعت أبصارهم لمّا سمعوا الذكر وعصف بهم الذهول لما في الآي الكريم من بيان يأخذ مجامع القلوب فكانت استجابتهم الفطرية الأولية "إن هذا لشعر". فيردّ الوليد بن المغيرة: "والله ما منكم أعرف بالأشعار، ولا أعرف برجز الشعر وقصيده مني، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، إن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، ومغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يُعلى عليه، وإنه ليحطّم ما تحته."

النص القرآني الذي نقل الثقافة العربية من الشفهيّة النقليّة إلى الكتابيّة المحققة ومن المسموع إلى المكتوب، و"الذي غذّى كتب التراث العربي النقدي بالمقارنات بينه وبين النص الجاهلي، فذا كتاب "مجاز القرآن" لأبي عبيدة، وكتاب "معاني القرآن" للفرّاء، و"مشكّل القرآن" لابن قتيبة، وفيه "النظم سبك خاص بالألفاظ، وضم لها بعضها البعض"، والخطابي في "بيان إعجاز القرآن"، وفي "نقائض جرير والفرزدق" لأبي عبيدة، و"حميدة أشعار العرب" للقرشي، وكتاب "نقد النثر" لقدامة بن جعفر، "والصناعتين" لأبي هلال العسكري. وهذه القراءات في مجملها تنقسم إلى قسمين، قسم يصر على قدسية نص القرآن، وآخر يراه نصاً ثقافياً وفيه رؤية كونية شاملة" ، ففتح النص القرآني الآفاق الشعرية على أشكال جديدة من التجريب الأدبي غير محصورة أو مقصورة على الوزن و القافية، والذي كان- بفضل من رؤيته الشمولية، وتغيّره لطبيعة الرؤية داخل الإنسان – حجر الأساس في الفكر الصوفي، والكتابة الصوفية.

2. الصوفية

التصوف "نزوع إلى التوحد، نابع من رغبة كمونية في تلاقح الذات والزمن، والمكان بالحلول، الذي به تتناغم وينتفي توترها" .

والكتابة الصوفية نوعان :

- الكتابة الصوفية المذهبية ومثالها " الشريف الجرجاني".

- الكتابة الصوفية الشعرية ومثالها كتابة "النفري" وتمتاز الكتابة الصوفيّة الشعرية بتحقيقها لما يسميه "بول ريكور" التنافر الدلالي•، الذي يجمع الأضداد، ليفاقم الرغبة في النزوع إلى التوحد، ويزاوج بين هذه الأضداد في الدلالات لينجم عنها الحلول في معنى إشراقي وضّاء، يغمر، ويفيض، ويملأ الذات المعذبة في أشواقها، والوابلة في عذاباتها، بالرضا، ويحقق لها غاية أمانيها الحلول، أنها كتابة "الأقرب إلى التعبير الإيحائي من سائر الشعر العربي" .

وقد تنبّه جماعة مجلة "شعر" إلى طبيعة الكتابة الشعرية الصوفية، وبخاصة "أدونيس" الذي عثر على مخطوطة "المواقف والمخاطبات " لـ"النفري" فكتب في ضوئها عن الخصائص الشعريّة في هذه الكتابة، وعن أفق التجريب المشرع الذي صار له جذره التراثي الأكيد بفضل منها –أي الكتابة الشعرية الصوفية-.

ومما لا شك فيه ان تقاطعاً هاماً بين " قصيدة النثر" و"الكتابة الإبداعية الصوفية" يجمع بينهما، من حيث نزوع كل منها إلى:

- التضاد، الدلالات تتولد منه، وتتآلف به المتناقضات.

- الكثافة والاختزال.

- الإشراق الناجم عن تتابع التوتر، وتصاعده، فما أن تنتهي الزفرة الداخلية، حتى تشرق المعاني الإيحائية المعبأة في النص داخل المتلقي.

- الاعتماد على البعد الدلالي، والإيحائي لا الصوتي الوزني.

- الكتابة الشعرية الصوفية وقصيدة النثر خيارات ذوات معذبة، يضنيها الحنين إلى الخلوص من الوحدة، والى الحلول في الآخر، الذي هو عند الصوفيين، الآخر الشامل، الكامل، والحقيقة العظمى، وهو عند كتاب قصيدة النثر الآخر الذي يخلص من الوحدة، والعذاب، والتنازع أو الصراع الداخلي، فيفرغ كاتبها شحنة الفوضى، والإحساس باللاجدوى، والعبث في كتابة تحمل فوضاها، ونظامها معاً.

3. السريالية

(في زيورخ التقت جماعة من البائسين، المتعبين من ويلات الحرب، ممن تعذب أرواحهم حالة الفزع واللاجدوى، والعبث، والخيبة التي ولّدتها الحرب بكل مآسيها. ومن بينهم الشاعر الروماني "ترستان تزارا" الذي اختار اعتباطياً اسم "دادا" للإعلان عن ثورة لا هدف لها، إلاّ عرض ما هو سخيف، وقد انضم فيما بعد لهذه الحركة كلّ من "بول ايلوار" و"لويس أراجون" و"أندريه بريتون" الذي أطلق تسمية السرياليّة، المأخوذة من اسم آخر رواية ألّفها "جيوم أبو لينير"، والتي اعتمد في كتاباته على منطلق اللاوعي، والهذيان، والضحك الأسود، وأسس الكتابة الآلية، وأفاد من آراء عالم النفس "فرويد"، فتداعت بذلك القواعد الصارمة للكتابة والتعبير، وحلّ التفجّر محل التسلسل.)

وفي الحركة الأدبية الغربية، تركت السريالية بصماتها القوية، وأثّرت لفترة طويلة في أشكال الكتابة الأدبية، وما زالت، وقد التقت "قصيدة النثر" مع السريالية، في تكسيرها للحدود بين الأشكال الأدبية، وإطلاقها العنان للاواعي، وإصرارها على أن الحقيقة في الوجود إنما هي في الإنطلاق خلف المشـاعر والأحاسيس، ورفض سيطرة العقل. وأن الجـمال إنما هو النقطة

التي يستيقظ فيها اللاوعي يقظة يلتقي فيها مع الوعي .

والنماذج الغربية من قصائد النثر وبخاصة عند "رامبو" تكشف عن عذابات وتشظّي وفوضى، تخففها كتابة محمومة، في كتابة لاغائية، ولا توصل إلى أي مكان. في حين تتشكّل قصيدة النثر العربية على أرضيّة الإحساس بالعبث، واللاجدوى، والفوضى، واللامعنى، والقهر الذي يصهر الكائن المحكوم عليه بالوحدة والفناء في ظل واقع طاحن. إلاّ أن إشراقاً يلتمع في فضاء هذه القصيدة، مرجعه العميق صوفيّ، وأُنسي الحاج يختار قضية يهجس بها، لتظلّ تصعد عذاباته، وترقى بذاته في مراتب التطهّر، حتى ينزع عنه ثوب الوحدة والفناء ويحلّ في الآخر محققاً طموح الالتقاء، فزاوجت بذلك قصيدته بين الصوفية والسريالية، فكانت ثمرة هذه المزاوجة قصائد نثر فوضوية، ومخنوقة، ومعذبة، توّاقة للاقتراب من الآخر والتوحّد به في ظل يقظته على حقيقة فناء كل شيء، الروح والجسد والعالم .

البدايات (بدايات قصيدة النثر ):

"في نهاية عام 1957م، تنبّه بعض شعراء مجلة "شعر" إلى نماذج نشرها "محمد الماغوط " في مجلة المجلة اللبنانية، وكان أنسي الحاج –فيما يبدو- أول من تنبّه لها، وفي شتاء عام 1958، أقام خميس شعر أمسية لـ"محمد الماغوط" كانت بمثابة اعتراف بتكريس قصيدة النثر" ، والمحاولات الأولى في كتابة قصيدة النثر كانت على الأغلب "محاولات جورج حنين من مصر، وأورخان ميسر من سورية، ونماذج ألبير أديب في مجموعته "لمن ؟" الصادرة عام 1953م، ثم مجموعة نقولا قربان عام 1955م، ونماذج فؤاد سليمان، والياس خليل" .

وقد نشر محمد الماغوط أول قصيدة نثر له عام 1954م، في "مجلة "الآداب" اللبنانية، وكانت بعنوان "النبيذ المرّ"، إلى أن أصدر مجموعته "حزن في ضوء قمر" عام 1959م، فلفت انتباه شـعراء مجلة "شـعر" كما سلف" ، أما أُنسـي الحاج فقد بدأ بنشـر بعض ما كتبه

أواخر عام 1957 م ، وقد علّقت عليه مجلة "شعر" بقولها :" لأنسي الحاج نتاج شعري من نوع جديد" ولم تُسمّ المجلة النتاج في حينها، إلى أن وقع تجمّع مجلة "شعر" على كتاب "قصيدة نثر من بودلير إلى أيامنا" للكاتبة الفرنسية "سوزان برنار" بتنظيره النقدي لقصيدة النثر، فأخذوا عنه.

ويرد "أنسي الحاج" على سؤال وُجّه له عن البادئ بكتابة "قصيدة النثر" بقوله:

"أدونيس هو المنظر الأول لقصيدة النثر في اللغة العربية، ومجموعة "الماغوط"، "حزن في ضوء قمر" صدرت قبل "لن" بعام كامل. لكن "لن" هي أول مجموعة ضمّت قصائد نثر عرّفت عن نفسها علناً بهذا الإسم، وبشكل هجومي، ورافقتها مقدّمة جاءت بمثابة بيان." ، فكانت هذه البداية بمثابة الإعلان الرسمي عن قصيدة النثر.

وبعد أن عرضنا للمصطلح، والجذور، والبدايات ندخل عالم قصيدة النثر عند أنسي الحاج، ونتعرّف قضاياه ومضامينه.

تكشف الدراسات النقدية للإنتاج الأدبي بعامة، والشّعري بخاصة أن البعض من الشعراء تشكّل المدينة ظاهرة أو قضية في شعرهم، وأن البعض الآخر تشكل القرية في هذه القضية، أو المرأة، أو الطبيعة، أو الموت، أو البحر .... وخلافه. وعند أنسي الحاج لا تشكل أيّ من القضايا السابقة قضيته. فلا هو يهجس بالمدينة، ولا القرية، ولا المرأة، ولا الطبيعة، ولا البحر، ولا أي من هذه. وإنما قضيته الحب. قضية معنوية، بعيدة عن المعالم الخارجية، أو الأوصاف الظاهرة الملموسة أو المحسوسة. وباسم هذه القضية هدّم عن سبق إصرار وترصّد كل الأوصاف المتفق عليها سلفاً، وحارب تقليديّة الصورة، ودخل في قلب العالم المتفكّك والمتفسّخ، واستبدل برانيّة العالم، بجوانيّة العلاقات التي يعيد إنشائها، ويبينها وفق حاجاته العميقة. إنه الحصار الطوعي الذي هو أسيره، والذي فيه ينبش عن خلاصه، بمفردات تتداخل بعضها ببعض ولا تتلاحق على حدّ تعبيره، فيتلمس جراحة المتقيّحة، ويغلق على ذاته الدائرة فيسجنها عمداً، ويبتعد عن كلّ العلاقات الخارجيّة مع العالم، فلا هو يصف الجمادات ولا هي تظهر في شعره ظهوراً خارجياً، ولا هو يهجس بها؛ فلقد انسحب أنسي الحاج من العالم الخارجي المضيء، الثابت المستقر، إلى عتمات الجسد حيث التشوشّ الفظيع، وحيث النظام المؤسس للإنهيار، فأدرك ضمن حدود جلده وَحَدته، وتيقن من أن حلفه مع جسده باطل ومتداع. فكان شعره تعبيراً عن التفكك، والانهيار ببعديه الروحي والجسدي، إنه الانهيار تحت وطأة ألم السرطان الساحق، رمز الموت الفردي المؤلم الذي لا يُقهر، والذي يعذّب الضحية، ويفترسها عضواً عضواً، إنه الرمز الأكثر قدرة على التعبير عن القدر الأعمى اللامنطقي. المتوحش، والعنيد، والذي لا يُقاوم، والسرطان فظاعة مواجهة هذا القدر بشكل فردي أعزل، إنها الوحدة القاتلة، والقاسية، والجدار يضيق، يحاصر ذات أنسي، وهو يفاقم هذا الحصار، ويرحّب بهذا الضغط الطاحن، ويستقبله ساخراً سخرية مرّة، متمنياً كسر طوق الوحدة، عبر فعل التوحّد، عبر فعل الحب. وفي لغة تشهد على صراع عنيف ما بينها وبينه، السبب فيه رفضه للكلمة المخطّطة، الممتلكة من الجميع، والسائغة الدلالة والرائجة معاً، فزعزع –تحت وطأة وعيه على اللغة- هندسـتها المعروفة، وحمّل لـغته نوازعـه، وحيويتـه، وعبأ صـوره بما هو داخلي، بعد أن

قطع علائقه بالخارجي. ولا خلاص من لعنة هذا العالم إلا بوهم خلاصي وهو وهم الحب، وهو مدرك فجيعته، فجاء شعره مرهقاً، مُراً، مُوغلاً في الوحشة والغرابة، ومتوهجاً بالموت حُباً.

ويتعامل أنسي الحاج مع ذاته على ذات آثمة، فالإحساس بالإثم هو المحرك لها، والخطيئة تستنطق عذاباته، وتثير آلامه، وتطلق ندمه الذي يأمل أن يخفّف فداحة الإثم، فيقول :

"......أنا المعتق بالخطيئة " .

وينظر إلى ذاته نظرة دونيّة فيها عزلة وانكسار وحقد وندم، فيقول:

"كلّ ما أذكر أنني في الخندق ألتهم جسدي

فيموت فأحشو جثتي ندماً ".

فالحياة ساحة حرب، وهو محشور في خندق، خائف وجائع، وجوعه يدفعه إلى التهام جسده، وهنا يبرز الإحساس بالإثم الذي يدفعه إلى الإتنحار أو الموت، ولا تنقذه رغبة الحياة فيه إذ يموت ثم يملأ الجثة ندما، الجثة التي يعيها وينسبها إليه بياء المتكلم، فالخطيئة والندم هما المحركان لذاته تجاهها.

ولا نتعثر في شعره على أيّ بادرة في التصالح مع الذات، والرّفق بها، فيظل يعاملها بقسوة وخشونة وتقريع، بانتظار الموت الذي تستحق، وما يكرّس هذه العلاقة بالذات فوضويّتها وصدقها، وبراءة عفويتها التي تقابل بالترصّد والتربّص من الآخرين، الذين يمارسون فعل التقييم لها، وتصرّ هذه الذات –كرد فعل– على السقوط والفوضى والتفكك معلنة الاستهانة بسخرية وألم، فيقول:

"ذكّرتكم من طبائع الكائنات أن تضرّ نفسها"

وقد فعلت قوى الواقع فعلها في ذاته، التي قابلته –أي الواقع- بسلبية واستسلام وهشاشة، فلم تواجهه بهدوء وثقة، بل انسحبت تحت وطأة الإحساس بالإثم الذي كرّسه الواقع والآخرون، إلى الظلمة، فتوارت الثقة بالذات ليحلّ مكانها الخوف والقلق، ولتظلّ هذه الذّات تحتقن تحت وطأة المداميك الواقعية التي تطالبها بالتغير والتبدل، وفق أنظمتها لينفجر الإحتقان في الكتابة التي تصف الذات، وخيبتها، فيمارس عالمه شعرياً الأمر الذي يعصمه عن ممارسته واقعياً، فيقول:

"سأختنق

فهذا هو الأفضل

هذا هو الشعر

والجواب "

فيقدّم جوابه على سؤال القلق تجاه الحياة، والناس بالاختناق وهذا ما يحدث تماما في جميع حالات المعاناة المتوترة إننا نكف عن التصرف كقضاة وناقدين، ونضحي أبرياء قابلين للتأثّر.

إننا أمام ذات فزعة وقلقة ومتوترة، يحكمها غياب الأمن والثقة اللذين يفقرانها إلى الهدوء والاستتباب، ولو كانت غير ذلك لاختارت شكلاً أدبياً للكتابة غير قصيدة النثر التي وجدت فيها ضالّتها من الشّرود والانعتاق، والتوق إلى حرية غير محكومة بوزن أو تفعيلة. وبهذا التصوّر يمكننا فهم خياراته الإبداعية، والاقتراب من مجمعه ولغته، وصوره ودلالاته، فجميعها محكومة بهذا الفزع، وتلك الرغبة في الإنعتاق من الجسد والروح معاً عبر فعل الندم على الوجود، وعبر تصريف الاحتقان ونثر أشلائه فوق الورق نصوصاً خائفة وملتهبة.

أ. الزمان

لا يهدف أنسي الحاج في شعره إلى بناء عالم جديد على أنقاض عالمه المتآكل، وشعره بعيد عن أي غاية، فلا غايات يهدف إلى تحقيقها من خلاله، فالغاية تستلزم إرادة، ونظام، وبناء، جمالية قصدية، وهذا ما لا يجده في نفسه، فلا يمكنه قوله .

والحرية هي أزمته التي تلحّ عليه، وحريته بالذات ما يدفعه إلى العزلة: عزلةٌ وجدانية وروحية عميقة، تنفيه عن آليات الانسجام، والتواصل والانفتاح. فيضيّع مفاتيحه مع الجماعة بيده، ويظل في عزلته ووحدته، التي يحكمها خوفه من الزمن من طبيعة علاقته به فيصرخ :

"لماذا يكون لكل خطوة للأمام ثمن ندفعه من أغلى مناطق في كياناتنا، ألكي تتم الحضارة، حين تكتمل، على قبر الإنسان وقد مات كلّه ؟

هذا هو سبب شدّي ما أشده من الماضي فيما أنا أسير.

هذا هو سبب توجّسي من المستقبل فيما أنا أنظر بغضب وتمزّق......."

وفي علاقته بالزمن ارتهان للموت يدفعه للسخرية من نفسه في محاولة للتخفيف من وطأته، ومغالطة مخاوفه، مؤكداً بذلك فزعه من الموت والزمن حين يقول:

"بدأت بقولي : أخاف

وأقول الآن : هيّا"

يخلخل أنسي الحاج –عن قصد- علاقته بالزمن فيُكسّر ثوابته يقول:

"لكنّ فمي ارتوى قليلاً

وهو يروي لمن يريد

ماضي الأيام الآتية "

إنها مقاومة سلطة الزمن، ورفض الاعتراف بسطوته، والارتداد إلى زمن ماضٍ كان يجد فيه الأمن، ويحس بالهدوء، وينعم بالاستقرار بوجود من يحب، ومن يتصالح بهم مع الزمان.

وتكثر في نتاجه الشعري - المفردات التي تتحدث عن العلاقة بالزمن، من حيث هي علاقة مرفوض برافض، فالأول ساحق، والثاني رافض، خنوع، خائف وحاقد فيقول:

"أسحبك نحو زمني الكريه "

فالعلاقة بينه وبين الزمان علاقة قهرية، لا ودّ فيها ولا انسجام.

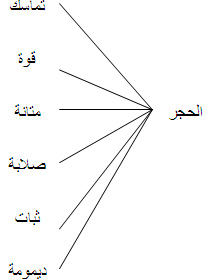

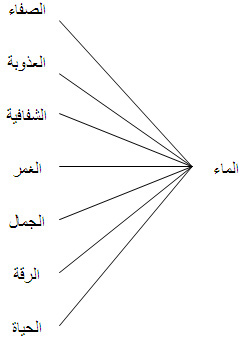

وإذا كنا في "لن" نتلمس الاعتراف والصرخة الأولى العالية التي تأبى الإنصياع والاستسلام، ولا تعترف بوطأة الزمن، نجد هذه الصرخة في دواوينه التالية تتحول من صراخ حاد إلى تردد وصدى، فتقل حدتها ولا يقل عنفها، بل تظل وعلى امتداد نتاجه الشعري تتحرك ضمن ذات المخاوف، يفعّلها الفزع، الذي تقاومه الذات بالإنكار، ولا نجد بدائل طوباويّة عن الأشياء التي تفتقر إليها ذاته، فلا يبني لنفسه زمنا بديلاً، ولا يتصور علاقة أرحم مع زمن متخيّل، ولكنه يقاوم الزمن كما يقاوم كل ما يرهق روحه عبر فعل الحب، إذ به يعلن أن (لن يرفع زمن عليك صوته) ، وفي الحب فقط تتحول علاقته بالزمن من علاقة مقهور إلى علاقة قاهر، ومن مستلب إلى حرّ وفاعل، فيعش بفضله – كما (يعيش الحجر تحت الماء) ، والصورة تكشف عن الإحساس بالغمر والثقة معاً، السكون الآمن، والهدوء العميق الذي يحسه الحجر حين يعش تحت الماء الغامر، وتتبع دلالات اللفظتين يكشف عن عالم زمني يستعيض به عن عالمه الزمني الواقعي بفعل الحب.

فيقاوم بالحب الزوال والفقد الذي يسلب الأحبة، ويستجلب به الديمومة والخلود.

ب. المكان

تكشف الدراسات النقديّة للأجناس الأدبية بعامة، والشعريّ منها بخاصة عن تشكّل المدينة أو القرية كظاهرة أو قضية في النتاج الأدبي -كما أسلفنا-، بينما لا نجد عند أنسي الحاج أي ذكر لحنين أو شوق لمكان، فهو يصدر في موقفه من المكان عن حقد دفين مردّه التنكر لسطوة الأمكنة، والرغبة في التخلص من هذه السطوة، فلا نعثر في شعره على حميميّة وألفة تجاه مكان يستذكره ويعود إليه، كما لا نجد أوصافا حسيّة لمكان يتحدث فيه عن خصائص وسمات، أو شخوص ارتبطوا به يقول :

"والأرض لا مكان لها "

"الأرض منزل بلا عتبة"

مؤكداً رغبته في التخلص من سطوة المكان التي ترهقه وتضغط عليه، أنها عزلته ووحدته المحاصرتين، إنه يقاوم المكان شعرياً –في كتابته-، ينفيه ويعلن رفضه وتمرّده عليه، يقول:

"نزلتُ،

وانحنيتُ على الأرض

قرّرت أن أعقرها بمخيلتي "

وشخصية المكان وأوصافه غائبة في شعره، فلا مقاهي، ولا منازل، ولا سقوف، ولا ضجيج للمدينة، ولا صخب، ولا فنادق أو مرافئ أو محطات. فلا نكاد نتعرّف على مكان يتحدث عنه، إذ يعبّر في أغلب الأحيان بمفردة الأرض .

والعلاقة بينهما علاقة قسوة وانسلاخ، يقول:

"أنظّف البيت من متاعه، أنفخ القسوة على الدّار

أنتظرك في وطنك مذبحتي"

وكأنه ضحية المكان الذي ليس بمكانه ولا تربطه به أيّة رابطة إلاّ انتظار مذبحته -خلاصه– فيه، وهذا يقودنا إلى همّه الذي يتفجر منه شعره، وقضيته التي تشغله وتؤرّقه: الحرية، ومواجهة الوحدة التي يزيدها بؤس المكان مرارة، فلا عجب من التنكر له إسقاطه، كلّ الذات تنفتح على ذاتها بعيداً عن المكان الذي يشكل بعداً لا واعياً، إذ لا نعثر على تمحور حوله في أي من نصوصه، فلا نقع على قصيدة تحمل عنواناً مكانياً، ولا نصّ يُبنى على خصومة بينه وبين مكان ما، فلا مكان في شعره إلاّ مكاناً واحدا ًابتدعته مخيّلته ليجد فيه ملاذه، إنه المكان –المرأة /الحب.

ج. الحب- المرأة

"المرأة حاضرة عندي منذ وفاة أمي. ومثل كل يتيم. لست فريداً بهذا الموضوع. رافقت آلام أمي. وكنت أتعجّب كيف يتحول المرء من شخص جميل ومالئ دنياه إلى مريض فجأة وضعيف ثم يموت. هذه الصدمة جذرية في حياتي، وهي بأساس كل شيء آخر، من حب المرأة إلى كره المرأة، ومن فهم الحياة إلى حلم الحياة عوض عيشها، أو بالإضافة إلى عيشها. وكأن الواقع قدر ما هو بشع وحقير لا يمكنك أن تعيشه بوعيك، علي أن تخترعه بحلمك " .

الأم التي صنع غيابها غياب المرأة الحسي، فعاش أنسي الفقد صانعاً مثاله على هيئة المفقود المتشكلة في بؤرة وعيه، ليصطرع في أعماقه المثال والواقع، المعنوي والحسي، الروحي والجسدي ولينتصر المثال، فتغيب المرأة كحس، ولتتفاقم حدّة الصراع ما بين الخطيئة والإثم، وفعل التطهر، فيتقرب من المثال الذي يطهّر من الخطيئة ليقول:

"أريد أن أتوقف عن الرثاء وكالأم أركع" .

ويضفي القدسية، والروحانية على الأم المثال، فهي تمسّح صادق بوده لو يتطهر به، ويتصالح مع ذاته الآثمة، جاعلاً من الأم المثال قدس الأقداس:

"أيها الرب

أحفظ حبيبتي

أيها الرب الذي قال لامرأة: يا أمي"

ويتجلى المثال في كل شفيف، وعذب فـ"الابتسامة أم" ، وهي التي كمثال تستوطن أعماقه، وتحتلها إلى الحد الذي يسلّم معه بوجودها، ويقر إقراراً لا يحتاج إلى تصريح أو اعتراف، فهي فيه كما الهواء، والماء اللذين بدونهما تنتهي الحياة، فلا يتجاوز عدد المرات التي يذكر فيها مفردة الأم خمـس مرات في دواوينه، ولأجل بلوغ المثـال، والخطوة بغفرانه بعد فعل الخطيئة

-الخطيئة الأولى– خطيئة الأب آدم، يمارس ماسوشية عنيفة تجاه ذاته متمنياً محوها، علّ الغفران يغمره يقول : (صغرتُ أمام الألم حتى عادت أمي من الموت لتحميني) .

إنه صراع الخطيئة –التكفير في ثنائياته، الحب – الجسد، العيش - الحياة، الواقع - النموذج.

"فيا أيتها الأم الأولى

أيتها الحبيبة الأخيرة"

الأم المثال، الروح، النموذج، الحبيبة في قدسيتها التي تدفعه إلى قول: ( أريدك يا إلهي دائماً مثل هذه الأم) . الأم الحب الذي قلّ ذكره للفظتها، فكأنه يربء باللفظة التي تُقال، ويدخرها في أعماقه كنزا سريّاً، وحميمية جارحة، لكن اللفظة حتى تكتب، تخرج عن طوعه، وتفيض لتغمر في حالة لا يمكنه معها استخدام مفردة أُخرى، تقترب من أعماقه التي يسجنها الإحساس بالإثم والخطيئة، فيفجر توتره، وعذابه في فجوة تنفرج لها أعماقه المضطربة فيقول: "أنا الرجل الأم" . وعلى الرغم من محاولة الإتزان، يظل موج الخطيئة يتجاذب روحه، فلا يرى في الكون إلا فعل الخطيئة، وما غاية الوجود إلا التطهر، ووسيلته الألم، تفعيل الألم، والاستزادة من فاعلية الجرح، إذن الماسوشيّة طريقة لطلاّب التطهر، فالذات ملعونة بخطيئتها، والإثم يرهصها، وغياب المثال يسحق أعماق الشاعر، والوحدة تأكل خلاياه، وما العدوانية التي يُتهم بها الشاعر، والمشاغبة إلا أقنعة لضدهما من الضعف والهشاشة، والاستكانة والاستسلام للخيبة المريرية، والواقع بقدرته على السحن.

إنه الطفل الذي لن يكبر، ينضج من غير أن يكبر ، الطفل الذي يبحث عن مثاله، عن أمه في صور النساء "إن المرأة هي أمي. إذن أمامها أسـتطيع أن أكون طفلاً بكل راحة، دون قمع

ذاتي .كل طفلة تستطيع أن تكون أمي" ، هذه الطفولة المستمرة في بحثها عن المثال، التي لن تكبر إلا لحظة التقائها بالنموذج، بالتكفير، ستظل ترفض المرأة كذات، كحس وحتى كعنصر جمالي، إذ تغيب هذه المرأة، فلا نجد امرأة ذات كيان اعتباري، مستقل في شعره، الأمر الذي يعلنه بقوله:

"لا تعنيني المرأة الواقعية، لا أريد أن أراها، أريد المرأة التي في رأسي" .

هذه الثنائية بين الأم المثال والمرأة الواقع توقفه عند نقطة تماس حادّة، فيقترب من المرأة حذراً في تهيب ووَجلْ، غير واثق من الواقع لبساطة تناقضه مع المثال، غير مطمئن إلى المرأة لافتراقها عن الأم، عاجز عن الوثوق بها، وبالواقع الذي تمثله، الأمر الذي يقربنا من فهم إيروسيّة الحب عنده، وابتعاده عن الجانب الحسّي منه يقول :

"- حين أسترخي جوارك، لم تأكلني يا سيدي؟ هذه ليلتي الثانية، للآن لم تلمسني .أما أفتنك، آه! لماذا لا تأكلني ؟

لأبقى في انتظارك، ابعدي".

وفي قصيدة (خطة) ، صراع الواقع والمثال في علاقته بالمرأة التي تصرخ وهو يضرع، ومكانها البيّن يضاد مكانه الخبيء، كل هذه التضادات حتى لا تراه فيجيء فتهرب .هذا الواقع الذي يشرخ إمكانية تعامل الشاعر معه، فيرتد في حُلميّة ظامئة إلى الرحميّة، متمنياً إلى رحم أمه، حيث المثال فيقول :

"عوض أن تُقبل من أمك تزوجها" .

ويقول:

"ركض وفتح وقفز وهبط وصعد وراح .

وفتح.

ودخل .

وفي الصالة السينمائية المظلمة جلس وعاد إلى بطن

أمه "

والخطيئة عند أنسي الحاج قائمة على إحساسه بالظلم الذي أوقعه آدم على حواء، حين ألقى اللوم عليها، واتهمها بغوايته، وأنها دفعته ليأكل من الشجرة التي حرّم الله، فطرد من فردوسه إلى الأرض، ليظل به التحنان، ولترتهن عودته إليه بتطهره من الإثم على الأرض، وينفي أنسي الحاج الجزء المتعلق بدور المرأة فيها، فعنده إبليس أغواهما، وهي استكانت أما آدم فقد أكل من الشجرة، فحقّ عليه العقاب. وهذا التصور متفق مع النص القرآني الذي يروي الحادثة، فيحمل آدم وحواء وزر الإصغاء إلى الشيطان الذي هو عدو لهما، قال سبحانه :

( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة، وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ) . وديوان (الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع) تفصيل لتصوره هذا، الذي يعيده فيه الاعتبار للأنثى، مسقطاً التهمة التاريخية التي أثبتها آدم عليها، فقد "حضنت عذابها لتحضن معذبيها" ، وليصفها بقوله :

" أنتِ التي تغيّر الحياة بجهل صاعق

أنتِ المضمومة

تغيرين الحياة دون انتباه

بعري النقاء الذي لا تستسلم الأسرار

إلا لشهوته

هي قصتك

قصة الوجه الآخر من التكوين"

وسبيله للخلاص من إثم الأب الذي يعذّبه ويعترف به معلناً "..أنا المعتق بالخطيئة" ، مقاومة الحس، والحب الوجداني العميق الذي يتطهر عن المطالب الحسية، فتذوب الذات وجْداً، وتهيم في مراتب من العشق المطهّر بفضل من العذابات التي تعيشها، ذات تقاوم نوازعها، وغرائزها، التي تفتك بها، فيزهر الحب الذي هو(زهرة الشفقة) ، فتكون النتيجة :

"أحبك سلفاً

أفتحي، أغلقي معطفك .."

فالحب :

"خلاصي أيها القمر

الحب هو شقائي

الحب هو موتي أيها القمر"

إن التطهر بطقوسه الماسوشيّة، الذي تتهدم أسوار العزلة، ويتماها في الكون فيغيب عن الزمان والمكان ليسبح في هيام يشبه هيام الصوفي المتعبد، والمنعتق من أوحال الجسد، والطامح في النور، الصاعد إليه عبر مجاهداته، ليخلص من أوهام الدنيا وأرجاسها، هذه تقابلها عند أنسي إيروسيّة المحبّ الذي يفنى بالحب ليتطهر، حب أرضي يائس لا هو يعرف فيه محبوبته فيحميها، ويمتلكها ويذوذ عنها، لأن المحبوبة واسطة لا غاية، وسيلة لا حقيقة أو مطلب، فالمرأة في شعره واسطة لا وجود، والحب الحسي يعذّبه من حيث يذكره بالخطيئة يقول:

"جسدك يعطيك بئراً، وجسدي سيفاً

ابكي يا أسرار الأبواب"

ما هي إلا زفرات محمومة ينفثها في الصراع الحسي الروحي يقول:

"دون أن نلدهم نشمّ أبناءنا

آه ! ما أجمل العبد الهارب !

باكراً نلتقي

بجسمين أبيضين نفلح ظل الأسوار"

والحب عنده وهمٌ يفاقم نزوعه إلى الحياة، حتى لا يغرق بصمت في وحدته، فيعطي، ويتشظّى، ويتعذب، ويغار غيرة قاسية، يعذب بها ذاته، ويجلدها بنيرانها علّها تتطهر "فالجبل أخفّ حملاً من الشوق، والأرض أقصر من الغيرة " ، الغيرة التي يعلنها كحقيقة ساطعة بقوله : "وأغار" ، وبها يستزيد من فاعلية الألم و "ولهذا السبب تسحب الغيرة نَفَسي، تبكيني الثقة " .

والحب عنده فعل حركة في مواجهة السكون والوحدة، فعل الحياة في مواجهة الموات، موات الذات التي تأكل نفسها تحت وطأة إحساسها بالإثم، إنه الفعل الذي تحل فيه الذات المحبة في فعل اتحاد بالكون، يردّ للكون والوجود مغزاه المتمثل في التطهر. الحب الذي في جانبه الحسي ارتداد المرحلة الرحمية، وفي إغماضته وغفلته تماس مع الفردوس المفقود، والمثال، وبالحب من حيث هو "لوعة رغبة العاشق في القبض عند المعشوق على شيء لا وجود له" ، يتحقق تطهّره .

أما في تصوره الواقعي للعلاقة بين الرجل والمرأة فإنه يرى "المرأة مع الديمومة، والرجل مع العبور" ، وحلم بإزاء هذا الواقع متمثل في إقامة توازن بين الموقفين، وعلى الرجل دور يستدعي يقظة وعيه، ليحارب ما يفسخ العلاقة بين الرجل والمرأة واقعياً، فيرفض الحب الذي يمارسه الرجل على أنه "كمية الجهد المبذول لتبشيع جمال امرأة يعذّبه" ، والعالم عنده محتاج إلى أنوثة أكثر .

وفي توتر، ترتسم العلاقة الواقعية بين الرجل والمرأة، مردّ هذا التوتر إلى صراع المثال والواقع عنده يقول:

" قامت وذهبت

لأنها وجدته مرتاحاً

ففكّرت ليس في حاجة إلى وجودها.

وهو كان مرتاحاً

لأنها جاءت

لأنه لا يريدها أن تذهب" .

تناقض حادّ بين الأم المثال والمرأة الواقع، بين الأم التكفير والمرأة الخطيئة، هذا هو الحب عنده.

د. الدادائيّة والسرياليّة :

(كلمة دادا) تعني (نعم – نعم) في الروسية والرومانية، وتعني (حصان خشبي) في الفرنسية، ويراد بها عبارة ساذجة في الألمانية. هذه الكلمة (العبثيّة) التي لا تشير إلى شيء إلاّ إلى حالة فكرية تكونت منذ عام 1912م . ولعل همَّ هذه الحركة الأساسي السعي إلى تفجير الأطر الضيقة للمفاهيم السائدة . لذلك فإن "بدايات الدادا، يقول تزارا، لم تكن بدايات الفن، بل القرف" ، من نتائج الحرب العالمية الأولى التي كرست إفلاس عقلانية القرن التاسع عشر، والثقافة البرجوازية المرتبطة بها، فاعتبرت نفسها حركة هدم وتدمير.

هذه الحركة كاتجاه وقوة هدم نلمسها في كتابة أنسي الحاج الشعرية، ونجد جذوراً لها في أعماقه، وأسساً تنبني عليها رؤيته ومواقفه، يقول : "ألف عام من الضغط، ألف عام ونحن عبيد وجهلاء وسطحيون لكي يتم لنا خلاص علينا – يا للواجب المسكر!- أن نقف أمام هذا السد"، ويتابع :"حتى تقف أي محاولة انتفاضية في وجه العبيد بالغريزة والعادة، لا تجدي غير الصراحة المطلقة، ونهب المسافات، والتعزيل المحموم، والهسترة المستميتة على المحاولين ليبجّوا الألف عام، الهدم والهدم والهدم، إثارة الفضيحة والغضب والحقد " ، وفي موقف دادائي محض يقول: "أول الواجبات التدمير" ، لقد ضرب صفحاً عن الماضي، مبرزاً بذلك قول ديكارت "لا أريد حتى أن أعرف أنه كان رجال قبلي!" ، هذا الموقف الرفضيّ، والعبثي عبر عنه أنسي في كتاباته متفقا في ذلك مع الدادائية التي فقدت الإيمان بالماضي، وأعلنت عبثها واعتقادها بأن الحياة تتأكد في الضدّ، وهذا بالضبط ما نجده في ديوان (لن) تحديداً، في لغته وصوره وبنيته، إنه صراع العبث والإيمان، يقول:

"أناديك أيها الشبح الأجرد، بصوت الحليف والعبد، والدليل، فأنا أعرف. أنت هو الثأر العائد،

هـ. المسيحية

شكلت التربية المسيحية دواخل أنسي الحاج، ولعبت دوراً واضحاً في تكوين موقفه، وزاوية رؤيته، يقر بذلك في قوله: "مسيحي أنا" ؛ فالإيمان بالله، واليقين بوجوده، والإرتهان له ولرحمته. معانٍ تشربها منذ صباه، وعبّر عنها في كتاباته، التي ترجمت تصوّراته للحياة والموت، والبعث، يقول: "لا أؤمّن للزمن، ولا لجسدي، ولا لعقلي، ربما فقط لله، لأن لديه رحمة وعقله أكبر من عقلي، ويستوعبني) ، وقوله: " الله يلحظ سقوطي ويحتويه. إنه معي حتى لو كنت ضده، الشيطان ناقص الحب، وحتى لو فهمني فإنه لا يشعشع فهمه بالغفران، بل يستغله بعقله" ، وتعليقا على قوله (ربما) في الجملة الأولى؛ فإن هذه الربما تفسّر الكثير من قلقه الوجودي، وفزعه من الحياة، والعذاب الروحيّ والجسديّ المقدّر فيها، وتكشف عن تشكّك ديني، نابع من حاجة ذاته الملتهبة، والقلقة، والمتشككة إلى الأمان والرحمة التي تخفّف أورامها يقول: "تلام الآلهة كيف تخترع الخطيئة، وتعرّض الإنسان الضعيف لحبائلها، ثم تعاقبه على الوقوع؟" ، إنه موقف الوجل الذي يجاهر بضعفه، وقدرة غرائزه على الفتك به، والتمكّن منه، واستسلامه لها، ووقوعه في حبائلها، وهو الضعيف المحتاج إلى الرحمة، والعفو، والغفران، لا الرصد، والتصيّد، والمعاقبة –بحسب تصوّره– الذي يقترب فيه من موقف القدرية الإسلامية، التي تقلل من شأن الإرادة الذاتية، ما دام كل شيء في العالم، وفي الحياة الإنسانية محدداً تحديداً مسبقاً بقدر، فتسقط بذلك حريّة الإرادة، وقدرة الإنسان على الاختيار، وتحمل مسؤولية هذا الخيار العقلي، والنفسي الوجداني معاً، الأمر الذي يدفعه إلى سؤال ذاته: "لو استطاع الإنسان التخلّص من الندم على الماضي، ومن الأمل بمستقبل ما يلي الموت، هل كان يستغني عن فكرة الله؟ " ، إنه المحتاج إلى الإيمان برحمة الله، واستيعابه البشر الضعيف، العالق في حبائل الخطيئة، والغارق في أوحالها، "أنا المعتّق

بالخطيئة" ، هذه الخطيئة التي فعلت فعلها في دواخل أنسي الحاج وانبثقت منها حرقته، ومرارته، وتفاقمت وحدته لتصل إلى حدّ القطيعة بينه وبين الخارج، فالخارج برّانيّة تتمظهر في طبيعة شخصه العملي، مقابل تلك الجوّانية العميقة حيث حريته الداخلية التي يحرسها بعزلته المحصنة بإدراكه المفجع لعالمٍ بلا ملامح، هو المأسور بنزوعه إلى المطلق، والإلتحام بالكون، في واحديّة لا انفصام فيها، لذا يعيش بدوافع للحياة القلقة، وبفزعٍ حاسم من البداية كما من النهاية، فانفصم بذاته ذاتين، واحدةٌ للخارج، وأخرى للداخل، وأفرزت الأولى واقعه الاجتماعي، والاقتصادي، والحياتي المعاش، أما الثانية فله، لحريته، يقول: "وتبقى حريةٌ في الداخل، في نواة الظلمات، من يعطيني إياها؟ " ، هذا الانفصام النفسي تفجّر في لحظات الظمأ إلى التقاء الذاتين، كتابة متشظيّة، ولاغائية، والحبُ وحده من نسائم من الجنة –بحد تعبيره– وبالحبّ المعذّب، والمؤلم، تصعّد الروح آلامها، فتخفّف من وزر الخطيئة، وتتلمّس الغفران، عبر صلب الذات فوق صليب الحب، ليحمل خطاياه من وحل الأرض إلى مغفرة السماء.

وتؤثر التربية المسيحية، كما تبرزُ تأثّراً بالفكر المسيحي وبخاصة فيما يتعلق بالإحساس بالخطيئة، والإثم، يقول: "هناك في حياتي قبرٌ عزيزٌ ليس بكبير كل الذين هم أفضل من غفرانهم يغسلني، وندمي يغسلني، ومع هذا لا أشقى ولا أرتاح" ، "لأن واجب المسيحي أن يحافظ على الجدّ والوقار والتوبة والتألّم تكفيراً عن خطاياه" .

أما رقّة المسيح –عليه السلام– ورحمته، فتروقان له، ويرى فيهما قوة، فقد ذهب المسيح إلى الطرف الآخر من القوة: على أقصى الضعف، الذي هو رقّة، وشفافيةٌ، فمن يصفع الخد الأيمن منك أدر له الأيسر، ويشابهه أنسي حين يقول :

" وفي ترابي المخمّر بالسرّ والحريّة

سأحتضن برحمي المجنونة

جميع الذين قتلوني"

أما الطقوس الدينية المسيحية، فتظهر تأثيراتها في صوره، ومفرداته، فالصلبان، والأجراس، والعُماد والأب، والابن، والروح القدس، وعيد الشعانين، والأناجيل، ويسوع، والمزامير، يصوغ معانيه الداخلية بواسطتها، يقول:

"ويتناول النهار على نهدي العشيّة الأب والابن والروح القدس."

"وحملت الهاوية

فلما رأتك اعتمدت في نهر الأردن"

" يسوع ! ديكك لا يصيح"

"الصلبان طُبعتْ بالنار ودقّت على الصدور"

" وأشعلوا في الغيوم الدوريّة الخمور والتعاويذ وملفات العماد"

" إلى حدود الشراع داخل ثوب الركض رايتك تشعننين

فارسي الحب ! "

" تخاطبك الأناجيل بالأسماء المختارة "

"ليل نهار تقرع أجراس النجدة في الأحشاء "

ويعيد أنسي الحاج توظيف قصّة الصلب ليتحدث عن الشجرة قائلاً : " يوم الصيف ! الشجرة، الشجرة التي تمردت على الطبيعة فهجرتها وغدت لنا أثيراً ونظرات وحنيناً وعناقاً. التي حملت صليبنا ورمته من فوق الجبال، وتبعتنا سريرا لنا، ولقاء، وعبرنا، لكل السعادة "

إنها الشجرة التي تنحاز إلى فعل الحب بعد فعل الصلب، والسعادة لا في الإثم ولا التكفير، بل في الحب الذي هو غفران.

وهذه الأصداء للتربية المسيحية، تتنازع ذاته التي تخوض الحياة، بقسوة القدّيس على ذاته، ودراية الرحّالة بدروبه، وشهادة الحكيم على خبرته، ليواجه الحياة بسخطه، ونزقه، معلناً عن أمنياته برحمة الله، واستيعابه، ومغفرته لذاتٍ آثمة، حانقة، تقابله بانكسارها، وخيبتها وعذابها.

بيني وبينك طفلتي المسلية، وامرأتي، فليشف منجلك حصادي! لكنك صلب كالرّبا، فاحش، أخرس، وخططي بلا مجاديف. أسدل رأسي على جبيني فتمدحني عينك الوحيدة من أسفل النهار يتركني الليل يحميك !"

ودراسة اللغة عند أنسي الحاج تؤكد تأثره بالحركة الدادائية في الموقف من الحياة وأخذه عن السريالية التي هي سلوك، وطريقة تفكير ونمط يلتقي مع الدادائية السابقة لها في الموقف الخاص من الحياة، والرفض للمفهوم المنطقي والعقلانيّ و"السعي للتخلص من الرؤية التقليدية التي استعاضت عنها" بصوريّة هي شكل إشارات معبرة بحد ذاتها دون أن تكون مدركة عقلانياً وقد عرفها أندريه بريتون، كمفهوم في بيان السريالية الذي صدر في عام 1924م على أنها "آلية لنفسانيّة صادفية، يمكننا أن نعبّر بواسطتها، إما كتابة، أو شفويا، وإما بأي طريقة أُخرى عن سير عمل الفكر الحقيقيّ، ما يمليه الفكر في غياب أي مراقبة يمارسها العقل، وخارج أي اهتمام جمالي أو أخلاقي" ، وبهذا المفهوم كسر أنسي الحاج تقليدية التفكير والنمط، فتكسرت عنده اللغة المألوفة، وغامت الأفكار، وتشكلت الصور السريالية في شعره وكتب كتابة حرة آلية، تساقط منها وعيه ممتزجاً بلا وعيه يقول:

"أرى الغيم علقاً مدهوناً بالزجاج (أسناني!) أرى الطوفان خلاص البر أرى نوح تريكة"؛ قبّعتي يوسف الحسن، فابعد فأبعد وعينك عليّ. أدوخ على انهزامك ووراءك كلابٌ محررة. أدوخ على انهزامك ثم أفيق، وأرنبة أنفي ساحة لك ! ومئة ألف ملاك" . وفي ديوانه (لن) تحديداً، مضامين لاغائيّة، فوضوية، عبثية، هدميّة، مبرأة حتى من الجمال، وصوره سريالية متلاحقة، متدافعة يقول: " الخضاب بعيد عني، والحب لا أراه وأنا المُرجَعُ أسقطُ على الركبة والراحة، آه ! كل هذه الرياح بيننا! أشمّك بلا خضاب، وأحبك كثيراً، المسافة ترفعك في خيالي وأصير كرة." ، غرائبية الصورة، وغوصه على المعنى العميق الذي يلتقي فيه الوعي واللاوعي بحسـب تعبير السرياليين، يؤكد

مفهومه السريالي للحياة، ومقاومته للفكر الليبراليّ بأشكاله الاستعمارية، والاستيطانية، ووسائله المتعددة من وسائل الاتصال ووسائل الإعلام، وفرض الهيمنة بأشكالها الفكريّة، والثقافيّة، والسياسيّة، والعسكريّة، نقاط تلاقٍ بين أنسي الحاج والسريالية كمفهوم ينطلق من (وجوب تحطيم كل ما هو سريع العطب) ، ووسيلتها ( الفن في اشتراكه مع النشاط الاجتماعي الثوري، وسعيه مثله الى البلبلة وتدمير المجتمع الرأسمالي ) ، ولعلّ تعبير بلبلة يناسب شكل الكتابة التي يمارسها أنسي الحاج، يقول :

"النازلة نهر العصور

الأغنية المحرّمة

أيقونة الحظّ

أصابعي تفتح لكِ جناح السنة المقبلة ! "

في توقه للحرية، ورفضه وجوه الموت الاجتماعيّ والأخلاقيّ و الأدبيّ يلتقي مع السريالية في ذات التوق الانسانيّ أصلاً، فيتفق معهم في :

1- "النص على أهمية الحلم ومنطقة اللاشعور في الإنسان وهنا تظهر قيمة التعاليم الفرويديّة يقول:

"على رأس المدرج يموت ماء العدد الأكبر حين تسألك :

(أنت؟ ) فتقع عنك مليون ورقة صفراء .

وإذا كنتَ محلي دع ملائكة الظلام تتموج نحوك على مهل.

حدث مراراً ما يشبه هذا، لكن حركة لانهائيةٌ وجديدة أمام الشمس، فكنتُ – مشحوناً بالمناورات – ابتلع ذكرياتي"

2- إن الفكر الإنساني قادر على أن يبلغ حالة تتصافى فيها المتناقضات، يقول:

"الساعة هي الليل بعد الليل والنصف. لحبيبتي بيت فوق الليل. لبيتها غرفة في منتصف الليل. تنظر من هناك فلا تراني. تمشي حيث أمشي فلا تراني. تضيء فلا تراني. وتنام في التأجيل. تحلم بالنافذة، وتخاف أن يحتلها النسيم" .

يقول: "وكما العاقل عقله يجنّنه، كذلك فإن المجنون جنونه يهديه

والرابح يخسر والخاسر يربح"

3- التفرقة بين الذات والأنا؛ فلأنا هي الشيء الظاهر، أما الذات فهي الأعماق، التي تدور فيها المعارك بين غريزة الحب والرغبة –حسب ما يقول فرويد– وهي المنطقة التي يريد السرياليّ أن يستملي منها وحيه دون رقيب من عقل أو قانون خُلُقي" يقول:

"نرفع الغطاء، ندنو من الهيكل، وندخل على ما نستسلم إليه، في سؤدد عتماتنا المحلّقة بأجنحة الغيب، الى نورٍ أنقى، سعادة تبحث عن عينيها"

وأكثر ما يشبه أنسي الحاج في مضامينه (بول ايلوار) شاعر الحب الذي يتميّز بين السرياليين بإيمانه بحقيقة الحب، وأنه الطريق الأوحد من هذا العالم. الحب تجربة متحرّكة يعيش الإنسان في وسطها وينمو ويتغيّر، والشعر هو الرائد الوحيد الذي يهدي إلى الحب. أما المرأة فهي سر الوجود. المرأة حالّة في كل مكان مثلما تمتد صفحة السماء، هي الجزء والكلّ معاً. "وما العشق إلا حالة متجدّدة في استمرار، حالة مثل الحياة لا تعرف النهاية، وهو في كل مرّة ولادة جديدة " ، ولكن "هل تنفجر النفس العاشقة تحت ثقل العصر؟، إذ ذاك يكون الخلل في العاشق نفسه، وليس في العشق ... العاشق الحقيقي فيه ما هو أكثر من إنسان" ، وبالمرأة يتحرّر، ويتطهّر ويجيب حين تسألهُ :

"- وأين تكون؟

أكون فيك، من وريد السماء إلى وريد الأرض"

" أنت المدعوة، لك قدمان في الصدى وفَقْد أعمى، وحذاء يُطلَق بصمت. التمثال يبتدئ والخلوة تحضّ الشهوة : تضافرت وأصبحت النبع والنهر والبر والعشب والرقاد" .

(وقد تأثر السرياليون تأثراً كبيراً بالخفائية أوالباطنية، النظرة القائمة المفرقة الحدسيّة، في ما وراء العقلانية، المعرفة المتعالية، التي يؤسس بها ميتافيزياء كونية. غير أن هذا التأثر تمّ بدءاً من فقد رؤية العالم العقلانيّ، ومن تأمّل خاص في اللغة) . هذه اللغة الخاصة بصورها السريالية حاضرة في كتابة أنسي الحاج، وصوره مشبعة بروح الباطنيّة التي تشي بتأثرات صوفية لا عن تماس بالصوفية، بل عن تشابه في الموقف من الكون بين الصوفيّة والسريالية، فالصوفيّ بروحانيّته، وحالة الوجد التي يعيشها، والسريالية هروب من الواقع، بالحب، وبكل ما يغيّب الوعي، يقول : "فلتعصف الرياح لم تعد عاطلة، ولتُزح أسواري . ألقوا المرساة وافتحوا المحيط لعينيّ، وأنت ! تهلل أنت، فحيحي" .

"الرحلة المفتوحة الصمّاء، الخشبة الغابة الذائعة في الخشبة، وكل شيء رائج هناك" .

"جزيل الشكر للذين بين نافذتي ونوافذهم خطّ رغبتي يتشمّس في ضوء القمر" .

هذه الأصداء السريالية في موقفه، ولغته، ومضامينه، تكشف عن تأثّر بهذا النمط الفكريّ وأخذ عنه، وصدور منه، وما الصورة السريالية في ديوانه (لن) و (الرأس المقطوع) إلا علامة واضحة على سريالية الشعر عنده .

هذه الصورة التي تحولت إلى وعي سريالي عميق يُعبر عنه بلغة استبدلت الصورة السريالية،

بأخرى تجريدية كثيفة، إذ يقول :

" أغلقوا الباب علي

سيظل بيني وبينه فاصل كلمة

ولن أقولها لأفتحه ".

أ. بنية القصيدة:

المصطلح والدلالة

(تشتق كلمة بنية في اللغات الأوروبية من الأصل اللاتيني (Stuere) الذي يعني البناء أو الطريقة التي يقام بها مبنى ما، ثم امتد مفهوم الكلمة ليشمل وضع الأجزاء في مبنى ما من وجهة النظر الفنية المعماريّة ) .

وفي التراث العربي النقدي تحدّث النحاة (عن البناء مقابل الإعراب فكأنه الهيكل الثابت لشيء) . وبخاصة عند عبد القاهر الجرجاني في حديثه عن البنى النحوية. وعند قدامة بن جعفر في قوله : "إن بنية الشعر إنما هي التسجيع والتقفية" . وصحيح انه قصر المفهوم في حدود الإيقاع الموسيقي المباشر إلا أن ما يعنينا هنا، التفاته إلى كلمة بنية. ويمكننا القول بأن البنية (صورة الشيء التي تسمح بفهمه، وإدراك تكوينه، وطريقة تشغيله) ، وتنكشف بالتحليل الداخلي لكل ما؛ والعناصر والعلاقات القائمة بينها، ووضعها والنظام الذي تتخذه) . هذا الكلّ هو البنية التي تُعدّ هيكل الشيء الأساسي أو التصميم الذي أقيم طبقاً له.

ولمّا كان هدف الشاعر في إبداعه (تنظيم تجربته وبالتالي إعادة الاتزان إلى الأنا) ، فإننا نسلّم بما قاله كمال أبو ديب عن كون الشعرية (حركة استقطابيّة، بمعنى أنها فاعلية تُنتزع من سديم التجربة، واللّغة مادة متجانسة تفعل فيها عن طريق تنظيمها، وترتيبها، وتنسيقها حول أقطاب، وتدقيقها حول قطبين يفصلهما، بدورهما ما أسميته مسافة التوتر، هكذا تكون الشعرية التجسـيد الأسمى لخلق الثنائيات الضدية، أحد أوجه الاسـتقطابية الأبرز، وتنسيق العالم حولها

( تجربة، ولغة، ودلالة ، وصوتاً، وإيقاعاً). ودراسة الشعر عبر تاريخه تُظهر أنه:

1. تناول لهذا اللامتجانس . 2. تنظيم له في قطبين يسود كلاً منهما تجانس نسبي ويسودهما، من حيث هما مكونان لبنية واحدة، توتر داخلي حاد ، فالبنية إذن تصوّر تجريدي من خلق الذهن ، وليست خاصية للشيء ، وهي نموذج يقيّمه المحلّل عقلياً ليفهم على ضوءه الشيء المدروس بطريقة أفضل وأوضح، (موجودة في العمل بالقوة لا بالفعل ، والنموذج هو تصورها ، وكلما كان أقرب إليها وأدقّ تمثيلاً لمعالمها كان أنجح ، إذ هي شيء وسيط يقوم في ما وراء الواقع).

أما الشكل فهو على هذا الاعتبار ليس سوى الشكل الناجم عن قوانين الصياغة، مبادئ التكرار والقوالب التي توضع فيها عناصر معيّنة، ويقود التمييز بينه وبين الموضوع إلى طبيعة المادة المزدوجة للأدب وهي اللغة، حيث نجد فيها أولاً جانباً طبيعياً يتصل بالظاهرة الصوتية، وجانباً آخر رمزياً يتمثّل في قدرة هذه المادة على إثارة تصورات ذهنية دلالية.

وما تقسيم سوزان برنار لقصيدة النثر إلى (القصيدة الشكلية أو الدائرة، والقصيدة الإشراقية أو القصيدة (الفوضوية) ، إلا تقسيم يعتمد نتائج قراءة قصيدة نثرية ما على الملتقي، وإن كان يشي حديثها عن قصيدة النثر كـ(وحدة كثيفة، وموضوعاً تتداخل عناصره فيما بينها، وتتحدّ بموجب المنطق الخاص بالقصيدة ) ، بالصراع الذي يجعل من القصيدة تتحرك ضمن قطبين أو محورين يحددان حركتها، ولعلّ هذا ما قصدته في حديثها عن (الحيويّة الخاصة –بقصيدة النثر– الناشئة من اتحاد قوتين متناقضتين: قوة فوضوية، وقوة تنظيمية فنية) ، الأمر الذي يستدعي التمييز بين البنية من ناحية، والأسلوب من ناحية أخرى، فالبنية تتصل بتركيب النص، بينما يمسّ الأسلوب النسيج اللغوي المكتوب به فحسب) .

والتنبّه لعلاقات الحضور والغياب في النص هي علاقات معنى ورمز، فهذا الدال يدل على ذلك المدلول، وهذه الحقيقة تقتضي الأخرى وهي أن الحادثة ترمز لفكرة، وتلك الفكرة توضح نفسية الشخصيات وهكذا. فإن تتبّع التوتّر الحاد الذي يُحدِثُ مسافة الفجوة، والناشئ عن علاقات (الحضور والغياب) في النص، كفيل بالكشف عن المحورين اللذين يتحرّك بهما النص، إذ به تتنامى القصيدة، وتتابع حركتها حول محوريها محقّقة انسجامها، وتوازنها.

وبتوسّل هذه المعايير التي تعتمد (اتجاه ريتشاردز وامسبون في تتبّع المبنى وقدرة القصيدة على القول، وأصحاب هذا الاتجاه يقررون خصائص اللفظة في الشعر، وخصائص الأسلوب الشعري، وأنه تركيبي يؤلّف بين المتباعدات، والمتناقضات، وأن المعاني الشعرية تنشأ من الصراع بين ما هو منطقي، وغير منطقي، وهم يرون الوحدة في القصيدة وحدة عضوية أو وحدة مغزى، وفي أقوال بروكس في هذا الشأن: "إن بناء أحسن القصائد هو بناء (تناقض) لأن مواد القصيدة يقوم بينها التجاذب والمقاومة والصراع، وأحسن بناء ما بلّغ هذه المواد المتنافرة المتصارعة درجة التوازن" . نلج إلى الحديث في البنية عند الشاعر أنسي الحاج.

البنية عند أنسي الحاج:

انطلاقا مما سبق فقد كشف تحليل حاتم الصكر لقصائد أنسي الحاج عن بنية قصيدة (فتاة فراشة فتاة) . والمتمثّلة في التنازع ما بين قطبي الصحو والحلم أو ما أسماه بالحلم والواقع . في الوقت الذي لم يعلن فيه عن بنية قصيدة (خطة) ، والتي تناولها بالبحث في كتابه (ما لا تؤديه الصفة) ، وإن أشار إلى الضديّة والثنائية بين قطبيّ الرؤية والاختفاء في حديثه عن الحرب بين صراخها، وضراعته، ودعوتها، واختفائه، فالخوف يمنعه من إظهار نفسه خشية أن يظهر فتراه فتهرب.

وبالإستعانة بالمنهج النقدي التطبيقي الذي يستضيء به كمال أبو ديب في معالجته للنصوص الأدبية، ضمن مفاهيم (الفجوة: مسافة التوتّر) والحضور والغياب في جدلية تلتحم بها بنية النص، فإننا نقترب من نصوص أنسي الحاج لنتماس مع بنيته فنضيئها في معالجة نقدية لثلاثة من نصوصه. أولها بعنوان (لو كنت مكاني)، يقول:

" لو كنت مكاني

يتكلّمون يتكلّمون

ويتكلّمون

يسكتون يسكتون

أوّاه ! أرجوكم ! تكلّموا ...

كلامهم كان يجب أن يريح

ولا يريح

سكوتهم كان إذا يجب أن يريح

ولا يريح!

وتفترض أن بين كلامهم وسكوتهم

استراحة

تُريح حقاً،

تتوقّف لتكتشف

أن هذا الملجأ هو أيضاً

مقصوف بكلامك أنت الذي لا جواب عنه

وبسكوتك أنت الذي لا سؤال عنه !

لو كنت مكاني

لعرفت أن تتصرّف كي تتخلّص

وهو هذا ما يقهرني

فأنا كنت أريد

وأنا أنا

أن أكون أنت !....."

تتشكّل بنية النص في إطار تأكيد المفارقة الضديّة الجذرية بين الأمنية الحقيقية، فالأمنية: (الكذب لأن الكاذب يقدّر في نفسه الحديث) ، والمفارقة تنبع من كون الأمنية لا تُحدّد إلا من خلال الواقع، وتتجسّد هذه المفارقة في رؤية المتحدّث الذي حين يتكلّمون يتمنّى لو يسكتون، وحين يسكتون يتمنّى أن يتكلّمون، والكلام الذي كان يجب أن يريح جاء نقيض الأمنية فلم يُرح، والسكوت الذي كان يجب أن يرح لم يُرح، وكلامه الذي ضده صمتهم إذ لا جواب منهم على كلامه، وصمته الذي ضده الكلام.

هذه الثنائيات تتبلور في صورة فعلية حادة في قوله استراحة التي لا تجسّد ثنائية ضديّة واحدة فلا تولّد توتراً بضديتها لكلمة ثانية بل هي تحمل توتّرها بنقيضها الذي تُحيل إليه ألا وهو التعب، والتوتّر الناجم من ضدية المكان الذي هو فيه مقابل المكان الذي الآخر فيه والذي لا يكون هو فيه، وما يقهره عجزه عن التصرّف مقابل الآخر الذي يتقن التصرّف في مثل هذا الموقف، والتوتّر في مقارنته بين الذات والآخر، فالنص إذاً يستقي بنيته من كثافة الثنائيات الضديّة، ومن مسافات التوتّر التي يخلقها في العبارة نفسها من جهة، وفي لغة التضاد الموّلدة بين العبارة ونفيها من جهة ثانية.

وتبرز مسافة التوتّر في المقطع الأول بتكراره المأزوم لكلمة يتكلّمون وكان من الممكن أن يستمر هذا الكلام المنسجم عن كلامهم لولا الفجوة التي أحدثها بقوله: حبذا لو يصمتون !.

وفي توازٍ دلالي وتركيبي مع المقطع الثاني إذ الكلام يقابل الصمت وبنفس العدد المتكرّر

ثلاث مرات، وحبّذا في الجملة الأولى التي تقابل الرجاء في الجملة الثانية، ليأتي المقطع الثالث بعد بياض يفصل المقطعين، وفيه ينفجر التوتّر في العبارة الواحدة التي تسير في جملتها منسجمة ثم يقطعها التوتّر بنفيها، وإذ تتوازى مفردة (كلامهم) مع (سكوتهم).

وجملة (كان يجب) مع (كان إذن يجب)، وقوله (يريح) و(لا يريح) توتّر بنفي الإنسجام الأول بضده في الثاني، وقوله (ملجأ)، والملجـأ فيه الأمن والحماية، ولكن التوتّر يتصاعد في كون الملجأ مقصوفاً. ويتابع النص عبر علاقات التوازي التي تكشف عن النظام، وتماسك داخلي مستمد من إيقاعات التوازي هذه، التي يكتسبها النص بتوازياته المنسجمة أو اللامنسجمة والتي نجدها في:

- التجانس والتنامي على الصعيد الدلالي متحقّق بتكرار الكلمات.

- اللاتجانس على الصعيد الدلالي بذكر الكلمة ونفيها.

وفي نهاية النص تتغيّر الحركة جذرياً، فالأمنية المرجوة عبر ثنائيات الضديّة، تتحوّل إلى وحدانية البعد أي من ترابط العلاقات إلى انتفاء الترابط، ويبدأ هذا الإنفصام بصيغة (لو) التي تمثّل أمنية بفعل آخر غير ما هو عليه الواقع، والتي تشكّل نسقاً في حركة ثلاثية مستمدة من الفعل (كنتَ ، كنتُ ، أكون).

فيشرق العنوان في ضوء ما سبق (لو كنت مكاني) فالأمنية التي يخدع بها نفسه يحقق توازنها في مقابل الواقع الذي يعجز عن التعامل معه بلغته التي هي لغتهم المضادة للغته، وبعيداً عن المبالغات تحرّك النص معتمداً على منطقه، وخالقاً توتره في بنية استقامت، وحقّقت له التوازن في جدل الأمنية والحقيقة.

القصيدة الثانية التي سنتناولها بالدرس تحمل عنوان (السقوط) يقول:

"السقوط

- أنا من يسقط

من حافة عينيك

- حملوني إلى السهول

وسقطت من حافة عينيك

- أخذوني إلى النوم

وسقطت من حافة عينيك

- رفعوني كسبع الطير وسندوني

وسقطت من حافة عينيك

- أمسكوني وأغمضوا عينيّ

وأبعدوني ،

- فرحتُ إلى الأبد من حافة عينيك

اسقط إلى اللقاء"

التوتّر في هذا النص تخلقه الضديّة بين اللإرتفاع والهبوط، العلو والأرض فالسقوط من علوٍ حافة عينيها، وعلى المجاز لعينيها حافة يسقط منها، وهو مستمر في مثل هذا السقوط مولّداً توتره. حملوني بعد السقوط من حافة عينيك إلى السهول ولكنه تابع السقوط. ويسير النص في لغة متجانسة تؤخر انفجارها الغامر، الذي يبدأ بالتململ معلناً تحولّه إلى هدير، إذ فجأة تخرج القصيدة من سياق النص الذي يقطعه فقط حديثه عن حافة عينيها التي يسقط منها. في مقابل انسجام اللغة المتجانس في حديثه عمّا يفعلونه به فقد حملوه إلى السهول، وأخذوه إلى النوم، ورفعوه كسبع الطير، وسندوه، وأمسكوه وأغمضوا عينيه وأبعدوه كلّ هذا لئلا ينتحر واقعاً من حافة عينيها. فينفجر التوتّر في آخر القصيدة، ليدفق مكونها الشعري بتحولّها عن اللغة المتجانسة إلى لغة لامتجانسة حولّت سقوطه إلى لقاء، واستبعاده عنها تحوّل إلى عنصر مشاركة بفاعلية تمتـد إلى الأبد، وعلاقة التضـاد هنا ضـمنية تتأسـس ضمن علاقة نفيه لذاته عنها ومسـاندة

الآخرين له في ذلك، فتتعمّق الفجوة، وتتفاقم مسافة التوتّر الذي ينفرج فتتلاشى الفجوة ويتحقق التوازن له بالإلتقاء بها، ومواصلته السقوط.

والنص يتحرّك بين قطبيّ النفي والإتحاد، فعلاقة ذاته بالآخرين علاقة نفي واستلاب، أما علاقته بالمحبوبة فعلاقة توحّد. وإنها ثنائية الفراق واللقاء، فراقه عنها هو لقاء بهم، ولقاؤه بهم فراق عنها، والجدل يتحقق بالتقائه الأبدي بها، والذي به يتغذّى لقاؤه بهم، فيرفد الأول ويعمّقه. هذا الذي يحقق الإنسجام في المبنى ويشكّل وحدته.

يقول في قصيدة بعنوان (تعريف):

" كان الفجر روح الليل

والعمر سهماً مسمومًا

ولمّا انقشع الجبين وتطهّر السهم

تحطّمت الدنيا

وران الهدوء أياماً

وعاد الجحيم

بلا فجر ولا مساء بل بدوام ذاته المتعاظمة

وبلا قوس ولا سهم

بل بعينيّ تحدقان في الرعب تحديق ولد عجوز.

وبين الدهر والدهر

كانت تقطع عليّ اشتعال رأسي

نشوة أمجدها ولا أملكها

وهربٌ سائر على قدري.

الحب زهرة الشفقة

السماء سقف السجن

ولكن لا شيء يخنقني

لن غرفتي بلا جدار

ومعلّقة بين الأرض والسماء

الجمال مفقدي جمالي

والشعر التام نسيان الشعر

ولكن لا شيء يوقفني

لأن غرفتي المعلّقة

مطوقة بأمواج الأحلام

تعلو في هدوء حتمي

تعلو بلا رحمة

تعلو حتى النهاية.

أقوم

ولا أنادي

أنزل بين النور والظلام

وقد تعانقت في صدري الحياة وأشباحها.

ومن رأسي إلى رأسي

أرتمي

ولا تعرفني بعد اليوم عيناي."

النص يولّد توتره ابتداءً من الجملة الأولى (كان الفجر روح الليل) فالنور والظلام ما بين

الفجر والليل، والروح التي تطلع من الجسد فيموت. يطلع الفجر الذي هو روح الليل؛ فيموت الليل.

والعمر سهماً مسموماً، واو العطف على جملة (كان) تجعلها وكان العمر سهماً مسموماً، والعمر: الفترة التي يعيشها المرء منذ الولادة إلى الموت، هذا العمر سهم مسمومُ يُصوّب على حامله فالحياة حرب، فيها أقواس تطلقها يد القدر كأعمار مسمومة في أجساد الناس.

والضديّة بين العالم العلوي الذي يطلع فيه الفجر فيموت الليل، العالم السفلي الذي تُصوّب سهام القدر المسمومة على أحيائه مانحة إياهم حياة قصيرة مسمومة فالثنائية بين العالم العلوي والسفلي، الأرض والسماء. والذي (لمّا انقشع)، وانقشع هنا تستخدم للضباب أو الغباش في الرؤية، والجبين هو مقدّمة الشيء وأعلاه، فلمّا (انقشع الجبين)، فكأن غباشاً كان يحجب الرؤية، لما انقشع وتطهّر السهم من سمّه بأن نفثه في الجسم الحيّ، تحطّمت الدنيا، فانتهت حياته. كما انتهت حياة الليل فمات. إذن هي النقلة من عالم الحياة إلى ما بعد الحياة، من موت الحياة إلى البعث.

و(ران الهدوء أياماً)، الفعل (ران) يحيل إلى قوله تعالى (كلا بل ران على قلوبهم)• وران بمعنى غطى وطمس. والهدوء بعد ضجيج التحطّم استمرّ أياماً تذكرنا بأيام الخلق الستّة التي استوى بعدها الخالق على العرش. والنص يتألف من ستة مقاطع تُعادل أيام الخلق الستة. مسافة التوتّر بين الهدوء والضجيج وأيام الخلق ومقاطع النص، و(ران) الذي هو طمس لوضوح الرؤية وتغطية لملامحها، ليتبعها قوله (وعاد الجحيم)، إنه جحيم ما بعد الموت، (بلا فجر ولا مساء بل بدوام ذاته المتعاظمة التوتّر ما بين الوقت الدنيوي، الوقت في العالم السفلي، والوقت العلوي ما بعد الموت، البعث؛ فالوقت أزلي وبلا ملامح تُقسّمه إلى فجر ومساء.

و(بلا قوس ولا سهم)، التوتّر بين العمر المحدود في الدنيا المحدود والعمر الذي بعد الموت

حيث لا قدر يقذف بسهامه المانحة للحياة .

(بل بعيني) إحالة على قوله تعالى (فبصرك اليوم حديد)• لهول ما يشهد، ويرى. والتوتر ما بين ولد وعجوز حوله الهول إلى عجوز يحدّق، والجسم الذي صار عيونا من شدة الفزع.

و(بين الدهر والدهر) توتر بين زمن الحياة وزمن البعث بعد الموت، بين هذين الدهرين، دهر ما قبل الخلق، ودهر البعث، نشوة تقطع اشتعال رأسه قال تعالى (واشتعل الرأس شيبا)•• توظيف لمفردة اشتعل التي جاءت في القرآن الكريم بلطف المعنى الذي ترسمه الصورة في إعجاز فذّ. والتوتّر في هذا المقطع بين تمجيده للنشوة وحرمانه من امتلاكها، ومحاولته الهرب في مقابل القدر الذي لا مهرب منه. إنه الحب الذي هو إشفاق على العالم، والسماء هي الحرية في مقابل الأرض التي هي سجن سقفه السماء. (ولكن لا شيء يخنقني)، فعل إرادة ذاتي ضد القدر، والسبب أن غرفته بلا جدار، "الفجوة مسافة التوتّر" في مفهوم الغرفة التي لها جدران في تصوّرنا، بينما غرفته بلا جدران، وهي غرفة معلّقة، فلا هي في الأرض، و لا هي في السماء. والجمال يفقده جماله، إذ رغبته في تملّك الجمال بحسب المقاييس الأرضيّة تفقده جماله بحسب مقاييس السماء التي تخبطه خبط عشواء في صراعٍ حاد، فلا هو يصل الى الأرض ويقرّ فيها وفق معاييرها، ولا هو في السماء لينجو. و(الشعر التام نسيان الشعر)، التوتّر بين مفهوم الشعر من حيث هو حفظ، مقابل الشعر عنده الذي هو نسيان الشعر. و(لكن لا شيء يوقفني)، مجدّداً فعل الإرادة في مقابل القدر، لأن غرفته معلّقة ما بين السماء والأرض، بين الأعلى والأسفل، بين النور والظلام. يطوقها أمواج، والموج يغمر ولا يطوّق، لكن الموج هنا يخلق (فجوة: مسافة توتّر) ظاهر ويطوّق غرفته، فيحميها بطوقه لا بغمره إياها.

هذه الغرفة التي تعلو لتخرج على مفاهيم الأرض الدنيوية معاً، تعلو في هدوء حتمي بثقة والغرفة لا تعلو إذ يفترض أنها ثابتة في الأرض بفعل الجاذبية لكن غرفته تعلو، بلا رحمة، غير

محتاجة للرحمة، تعلو حتى النهاية، التي تخلصها من سجن الأرض، وتبلّغها السماء. عندها (يقوم)، فعل إرادة يُذكر بالقيام من الأجداث والبعث، ولكنه يبعث ولا ينادي صاحبته وولده وبنيه ولا من كان يعبد، مُحيلاً إلى قوله تعالى (نادوا شركائكم الذين زعمتم)•، فينزل بين النور والظلام، وما بعد الحياة من أشباح، والحياة مكشوفة له، متعانقة في صدره، ومن رأسه إلى رأسه، من رأسه في الدنيا، إلى رأسه فيما بعدها، يرتمي والارتماء نقيض القيام، يرتمي وهو المنهك، المتعب، يرتمي في مكانه. إنها ثنائية الارتماء في مقابل القيام في جدلية تحقّق التوازن والانسجام ضمن بنية النص الكليّة القائمة على قطبي الفعل/ القدر؛ فالارتماء تحت وطأة التصوّرات الأيديولوجية، والوقائع الدنيوية بما تحمل من مفاهيم جماعية، عُرفية، ودينية يقاومها بالقيام كفعل إرادة يواجه به القدر. فيضيء الداخل بهذه الطريقة العنوان الذي هو (تعريف) به، وبطريقته في مواجهة الحياة، والناس، في ضدية الأنا /الآخر، الأنا بما تمليه عليه من إدراك لتنازع الضوء والعتم في ذاته، والآخر الذي يرفض هذا التنازع فيُخطئه، ويجرّمه، ويَعدِه بالجحيم، الآخر بمفاهيمه عن الدنيا والآخرة، وهو بما هو صراع بين الملائكة والشيطان، لا يتحقّق له التوازن إلاّ بفعل الإرادة الذاتي الذي يتحدى قدريّة الآخر، ويعلن ارتمائه بين النور والظلام، مُعلقاً ومجهولاً لا تعرفه ذاته بعد اليوم.

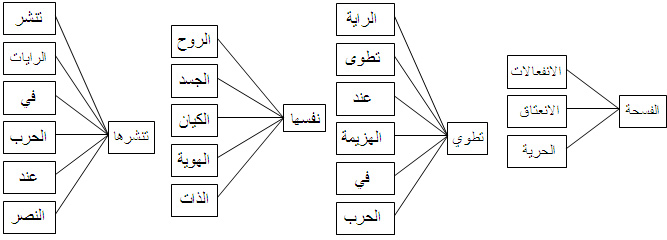

وبإتباع مفهوم (الفجوة: مساقة التوتّر) أضاء النص عتمته عبر المخطط التالي:

| الرقم | المقطع | إحالات وتكثيف | (الفجوة: مسافة التوتر) | الثنائية |

| 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24 25. 26.

27. 28. 29. 30. 31. 32.

33. | كان الفجر روح الليل

والعمر سهماً مسموماً

ولمّا انقشع الجبين وتطهّر السهم تحطمّت الدنيا

ران الهدوء أياماً وعاد الجحيم بلا فجر ولا مساء بل بدوام ذاته المتعاظمة

وبلا قوس ولا سهم بل بعينيّ تحدّقان في الرعب تحديق ولد عجوز

وبين الدهر والدهر كانت تقطع اشتعال رأسي.

قوّة أمجدها ولا أملكها وهرب سائر على قدري

الحب زهرة الشفقة

السماء سقف السجن ولكن لا شيء يخنقني لأن غرفتي بلا جدار

معلّقة بين الأرض والسماء الجمال مفقدي جمال والشعر التام نسيان الشعر ولكن لا شيء يوقفني

لأن غرفتي معلّقة مطوّقة بموج الأحلام تعلو في هدوء حتمي

تعلو بلا رحمة تعلو حتى النهاية

أقوم ولا أنادي أنزل بين النور والظلام

وقد تعانقت في صدري الحياة وأشباحها

ومن رأسي الى رأسي

أرتمي

ولا تعرفني بعد اليوم عيناي | قانون الأرض انبلاج الفجر بعد الليل.

القدر يوجّه سهامه المسمومة واهباً عمر الحياة.

زال الغباش وانكشفت الحقيقة القدرية، والموت، تطهّر السهم من سُمه. (كلا بل ران على قلوبهم)، أيام الخلق الستة، والسابع استوى فيه سبحانه على العرش.

والقصيدة تتألف من ستة مقاطع.

بالاستواء على العرش عاد جحيم الحياة، وهو الجحيم بعد البعث، جحيم دانتي جحيم الجزاء.

الوقت أزلي. لا قدر ولا عمر محدود فيما بعد الموت. (فبصرك اليوم حديد) الرعب والفزع اللذين (يشيب لهما الولدان).

بين دهر ما قبل الحياة ودهر ما بعد الحياة أي في الحياة.

(واشتعل الرأس شيباً). الهروب من حتمية القدر. الحب إشفاق على العالم. فعل إرادة ضد كلّ ما يقف في وجهه، فعل ذات متمحورة حول مركزها.

فعل الإرادة مقابل القدر الذي يجعل الإنسان معذباً، شقياً.

حقيقته، غرفته معلقة كجوهرة المعلّق بين الأعلى والأسفل. ثقة بعلو غرفته وارتفاعها صوب قانون السماء.

تعلو متمرّدة على شرائع الرحمة النهاية الخاتمة.

إحالة إلى حالة القيام من الأجداث والبعث.

تمرّد على فعل المناداة فيما بعد الموت طمعاً في التوبة والغفران. مكان الإنسان. هُضمتُ في حميمية وعناق الحياة وما بعد الحياة. صراعه الذي يدور في رأسه. يسقط منهكاً، متعباً، فيرتمي.

المعرفة تمييز، والعيون من وسائطها، والذات تعرف جسمها بالحواس، التي أهمها العين. | التوتر بين النور والظلام. التوتّر بين العمر الذي هو الحياة والقتل الذي هو الموت.

انكشاف الحقيقة مقابل الموت وتحققها به. واجهة الدنيا الخادعة، تحطّمت.

الهدوء تصاحبه رؤية صافية والتوتّر هنا في الهدوء الذي طمس وغطّى على الرؤية. التوتّر بين الوقت بمفهومه الدنيوي، والوقت الأزلي ما بعد البعث.

العمر الدنيوي القدر فيه يحدد مكان وزمان الولادة ومدّة العمر. التوتّر ينشأ عن تناقضه مع مفهوم الحياة الأزلية بعد البعث.

التوتّر بين الولد والعجوز، وبين الجسم وأعضائه التي صارت عينان تحدّقان لهول المشهد. الاشتعال لا يقطع فالتوتّر على مستوى الصورة هنا.

التوتّر بين تمجيد القوة وحرمانه من امتلاكها، فلا هو يمتلكها ولا هو يتركها.

القدر لا مفر منه وهو يُصرّ على الهرب منه. السماء الحريّة والأرض السجن، وسقفها السماء.

السماء الأعلى والأرض الأسفل الغرف أربعة جدران وغرفته بلا جدار.

التعلّق لا هي هنا ولا هي هنا، وكأنها في الهواء. فلا تنتمي للأرض الأسفل، ولا تنتمي إلى السماء الأعلى.

الصراع بين الجمال الذي تملكه يفقده جماله الخاص، إذ تملّكه قانون أرضي، وعدم تملكه قانون سماوي علوي. وصراعه بينها، بين ما هي الأشياء عليه في الأرض وما هي عليه في السماء، وهو البشر، لا هو بالملاك ولا بالشيطان معلّق بينهما.

الشعر حفظ (والفجوة: مسافة التوتّر) عنده في كون الشعر نسياناً. الطوق للحصار والموج مدى والتوتّر ينجم عن تطويق الموج لغرفته والحلم ضد الواقع. التوتّر في العلو الذي هو ارتفاع ووعد بالجنة والنهاية التي هي تمزّق وانفجار في فراغ.

البعث بعد الموت النداء استغاثة واستجارة واللانداء استغناء وتمرّد ورفض لطلب العون.

النور ضد الظلام العناق للحبيب والتوتّر بين العناق الذي هو حسّ مادي والأشباح التي لا تُحس.

الإرتماء توتر مع القيام. إنكار عينه له، توتّر بين المعرفة والنكران. | الحياة/ الموت البعث/ الموت الأعلى/ الأسفل الملاك/ الشيطان الفعل/ القدر الأعلى/ الأسفل الطوق/ الحرية بعث/ موت النور/ الظلام الفعل/ القدر |

هذا التحليل للنص في ضوء مفهوم (الفجوة: مسافة التوتر)، يكشف عن صراع الذات في مواجهة القدر، عن فعل الذات ضد جَبَر القدر، وكثافة الثنائيات الضديّة، خالق لمسافات توتّر تولّدها هذه الكثافة، والتي انبنى النص في مدّ وجزر بين الذات الفعل/القدر الجبر، في ضوئها.

أ. البنية الإيقاعية:

البنية الإيقاعية مرتبطة بالبنية أساساً، والإيقاع مفهوم واضح جداً حينما يُطبق على الموسيقى، ولكنه يصبح مفهوماً غامضاً حينما نطبّقه على الشعر، وعلى النثر خاصة. فما هو الإيقاع ؟

الإيقاع المصطلح والدلالة:

الحسن بن أحمد بن علي الكاتب في كتابه (كمال أدب الغناء) يُعرّف الإيقاع على أنه:

"قسمة الزمان الصوتي، أعني مدّة الصوت المنغّم بنقرات، إما كثيرة، وإما قليلة، وكلّما خفّت النقرات كثر عددها في الزمان الأطول" ، وفي تعريفه حديث عن الإيقاع بمفهوم المَوسَقة المرتبط بالموسيقى الذي ظلّت الثقافة العربية الشعرية مرتهنة به، فقننّت علم العروض وفق معطيات صوتيّة مشتقة من رواية الشعر، وإنشاده مراعية (المدد الزمنية، والأعداد المتساوية في الحركات، السكنات مما يُعبر عنه لفظ الوزن تعبيراً دقيقاً) ، مما جعل لفظة الإيقاع رهينة البعد الخارجي، أو الصوتي فقط. والإيقاع في حقيقته أبعد من ذلك من حيث هو التنبه والرصد للمتغاير، والمتضاد، المتنافر الذي يشذّ خالقاً مسافة التوتّر، والفجوة بتعبير كمال أبو ديب، المولّدة من (الانحراف الدلالي، أو التصويري، أو التركيبي) ؛ فالإيقاع (تواتر متتابع بين حالتي الصوت، والصمت، أو النور والظلام، أو الحركة والسكون، أو القوة والضعف أو اللين، أو القصر والطول أو الإسراع والإبطاء ....... فهو يمثّل العلاقة بين الجزء وكلّ الأجزاء الأخرى للأثر الفني أو الأدبي.)

وبذلك يتسع مفهوم البنية الإيقاعية ليشمل مختلف أنواع الاستجابات المنتظمة، دون أن يقتصر على الجانب الصوتي، الأمر الذي يخصّب البنية الإيقاعية بالمداخلة بينها وبين مستويات إيقاعيّة أخرى، أكثر اتصالاً ببنى النص الأخرى، كاللغة، والصورة، والرمز، والبناء العام، فتنمحي المسافة بين داخل النص وخارجه، أو بين شكله ومضمونه، فيمكن بذلك (الكشف عن عدد كبير من المستويات الإيقاعيّة المستترة، منها ما له طابع صوتي يتصل ببنية الإيقاع الخارجي صاعداً أو هابطاً منها، شاداً الصلة الجدليّة بين البنيتين، مثل إيقاع الحرف ومجموعاتها الصوتية فيما يسمّى بالرجع الصوتي أو الترجيع، وإيقاع حركات المدّ الداخليّة المتصلة بنظام التقنية في النص، ومنه ما له غير الطابع الصوتي، والمتصل ببنية اللغة في مستوييها الداخلي (كاللغة الشعرية، والصورة، والرمز ... الخ) ، لينشأ بذلك الإنتظام الذي يعني ضمنياً نشوء تمايز بين عناصر مكوّنة للكتابة ثم استغلال هذا التمايز لتوزيع العناصر في بنية يتشابك فيها التمايز باللاتمايز، بروز الظاهرة واختفاؤها، بصورة تؤدي إلى خلق نسق أو أنساق معينة توفّر هذا الشرط الذي أسميته الإنتظام) .

وبذلك يمكننا إنجاز عناصر تقرّب مفهوم الإيقاع من حيث هو بنية بقولنا:

- البنية الإيقاعية تعني انتظاماً معيّناً محسوساً أو مدركاً.

- لهذه البنية مستويان: مستتر وظاهر تربط بينهما علاقة جدل.

- المستوى المستتر، إن وجد، أكبر أثراً ولربما أشدّ تعقيداً من الظاهر نظراً لتشكّله في الخفاء، أي في لاوعي الفنان والمتلقي كليهما.

- ترتبط البنية الإيقاعية في مستوييها المستتر والظاهر بالبنية الكلية المحيطة، وبخاصة البنية اللغوية في مجاليها اللفظي والإيحائي.

- تتمثّل وظيفة بنية الإيقاع أساساً في تنظيم وظائف المخّ (بمعناها الواسع المتعدّد) لدى كل من الفنان، والمتلقي، بما يجعلهما في حالة شعورية واحدة، تكشف لها معاً عن واقع جديد على المستوى الخاص أو العام)، لم يكن من السهل اكتشافه لولا انتظام عناصره المبعثرة في سياق تلك البنية الإيقاعية.

- في النص الشعري يشكّل الإيقاع الصوتي (تجربة الأذن) المستوى الرئيس البارز غالباً، ولكنه ليس الوحيد دائماً، ولا الأهم بالضرورة.

- إن الإيقاع نفسه قد تتدرّج بنيته الصوتية في عدد من المستويات الإيقاعية تمتد بين الخارج/ الظاهر، والداخل/الخفي. مما يسمح له بالامتداد عميقاً في مجمل البنية الإيقاعية للنص (أي التشابك مع مختلف إيقاعات الحواس الأخرى) من جهة، وبمختلف البنى الرئيسية والجزئية من جهة ثانية) .

ومعالجة النصوص معالجة نقديّة تفيد من الأسس والعناصر السابقة، كفيل بتوضيح المفهوم، وتحقيق التطبيق له عند الشاعر أنسي الحاج الذي يقول في قصيدته (خطة) :

- كنت تصرخين بين الصنوبرات، يحمل السكون رياح صوتك إلى أحشائي.

- كنت مستتراً خلف الصنوبرات أتلقى صراخك وأتضرّع كي لا تريني.

- كنت تصرخين بين الصنوبرات: تعال يا حبيبي!

- كنتُ أختبئ خلف الصنوبرات لئلا تريني، فأجيء إليك، فتهربي.

هذه القصيدة تمثّل صلة الجزء بالجزء، والجزء بكليّة النص. والإيقاع الناجم عن تكرار (كنتُ) بضمير المتكلّم و (كنتِ) بضمير المخاطبة إيقاع متوازٍ، يمكن أن يشكّل ما يشبه الدورة الزمنية التي تصنع انتظاماً من تكرار التفعيلات، أما التوازي الكلّي فيتحقق بين المتكلّم والمخاطبة وبترتيب الجملتين بعد حذف المتكررات جملة المخاطبة وجملة المتكلّم نحصل على التركيب التالي:

- كنت تصرخين بين الصنوبرات، يحمل السكون رياح صوتك إلى أحشائي: تعال يا حبيبي!

- كنتُ مستتراً خلف الصنوبرات، أختبئ، أتلقى صراخك وأتضرّع كي لا تريني، فأجيء إليكِ؛ فتهربي.