محتويات الكتاب

كلمة أولى: خيمياء الكتابة

كلمة أولى: خيمياء الكتابة

من التلقي إلى النص

- تأطير أول

- تأطير ثان

خطاب العناوين

خطاب الميتالغة

خطـاب الحـواريــة

- أية حوارية؟

- الفضاء النصي والتخاطب

- حوارية الخطابات

شعرية المدائح

- متخيل استعاري

- الأصول النصية الإحالية

- الأصول النصية الذاتية

تمفصلات مزدوجة بين السردي والشعري

- عن التمفصل المزدوج

- بين العناوين ولازمة النصوص

- نماذج نصية

- بلاغة السرد

كلمة ليست أخيرة: دوران الزمن ودوران الكتابة

***

إلى ماءين،

أحدهما مالح،

والآخر عذب.

ويقال

إن المياه المالحة،

كانت مياهٌ عذبة

تنبع تحتها،

فتمحو الحدود

بين هذه

وبين تلك.

رشيد يحياوي

أكادير. المغرب

2008

كلمة أولى: خيمياء الكتابة

تكتسب البلاغية ( أي الأدبية بشكل عام) صفتها الخيميائية بتحولها إلى إقامة للجوهري المستعصي على الكشف والعزل والحصر. كاتب هذه البلاغية، قرين الخيميائي في لبوس طرق الرمز والسحر وامتلاك الرقعة الطلسمية التي تختزل سر العالم في جدول رموز يستعصي على المفسر العادي، ولا يمكن أن يتلقى حقيقته الباطنية سوى قارئ مهووس بتلك اللغة الأولى التي أثثت سديم الكون.

في خيمياء البلاغية، لا نقرأ الكون قراءة محايدة. فقراءته تتوقف على قدرتنا على الانخراط في شفراته العلامية وامتلاك المسارب الخفية الواصلة بين أشيائه وكائناته. ويكون علينا أن نتعدى ما يظهر في الأنساق الخطابية للنص من تعدد في البنيات والموضوعات واللغات، إلى البؤر المولدة لما يماثل الإكسير. إكسير تنصهر فيه ميثولوجيا الذات وصورها وخيالها وما اقتطعته من مادة العالم، حيث الجواهر المحتملة لتمثيل الأنظمة العميقة للنص.

ولعل الشعر من بين أنواع الكلام البليغ الأكثر قدرة على القيام مقام الخيمياء. ففيه يتوحد الكون مع قراءة الكون، وتمتلك اللغة إمكانية تنقية كثافة المرئيات وماديتها للإبقاء على ماهياتها الهاربة. ويستطيع الشاعر، كما الخيميائي، مخاطبة عالمه بالإشارة والإيماء، كما يستطيع الإنصات إليه بالحدس والروح . وهذا تصور لا ينسحب على الشاعر الذي يكتفي بالمجاهرة بظاهر ما يراه. وقد يكون هذا الصنف من الشعراء، أشبه بخيميائي فاشل، لا يعرف سر اللغز الأبدي لتصفية المعادن، فيقضي عمره عبثا، في تحويل النحاس إلى ذهب.

وفي نصوص الكاتب البحريني أمين صالح خيمياء شعرية حقيقية، لكنها ملتبسة كأي خيمياء. نصوص تضع القراءة في مأزق وتجبرها على إعادة ترتيب منطلقاتها ورؤاها. إنها خيمياء لا تشتغل على العالم فحسب، بل تشتغل أيضا على الأنظمة النصية للتعبير. لذلك تصبح قراءة نصوصه مدعوة لمباشرة خيمياء العالم وخيمياء النص معا. وإذا كانت خيمياء العالم ترتد للدوال المشكلة لوجود الذات في متخيلي الواقع والرؤيا، فإن خيمياء النص ترتد للدوال المشكلة لخطاب التعبير.

وفي مقدمة ذلك، ما نلاحظه في كتابات أمين صالح من بحث دائم عن نص غير مسالم في قبول جاهزية التنميطات النصية. فيه عزز الكاتب ذخيرة الكتابة الجديدة في الأدب العربي. نقصد الكتابة العابرة للأنواع، ذات الأفق السردي الشعري إجمالا، التي أزمت المصطلح النقدي، خالقة وضعا كتابيا جديدا يتطلب مزيدا من الاختراقات النقدية كشفا عن محافله الإبداعية.

وأن يكون النص محفلا لعبور الأنواع وتداخلها وتحاورها، مع وقوعه في حقل نعت أنواعي محدد، فذلك يمثل مظهرا لما أشرنا إليه من خيمياء الكتابة. فالنص يصبح أكثر احتفالا بالجوهري الذي يفرض على القراءة البحث في ما يحتجب خلف اللغة وأساليبها. الكاتب في نصه هذا، لا يكتفي بالجاهز وبالأحادية. يبقى في قلق من فرط حساسيته في مواجهة أسئلة الكتابة. كأنه يختبر مواد العالم في مختبر تفاعلات، لتطهيرها من شوائبها قصد توحيد ماهيتها أو إطلاقها، لا فرق. فتتناوب البنيات الأنواعية للنص، وتتحول وتتبادل وظيفة تشكيل الصورة والموضوع والحدث والرؤيا.

وقد ذهب بيان "موت الكورس" إلى هذا المنظور، حين أكد أن مجال بحثه ليس في السطح، ولكن في الباطن كأي حاو أو ساحر أو فيلسوف أو خيميائي: "لا نبحث في السطح، بل نحاول اقتحام الباطن. لا نكتفي بالمعطيات والنتائج، إنما نغزو الموقع الذي منه تتشكل العلاقات والحالات. فالذي يرصد الظواهر يتعين عليه أن يتقن الإمساك بالعناصر والأبعاد، مسلحا -لا بالحدقة وحدها ولكن- بالحدس والرؤيا وبعض مهارات الحاوي أو الساحر. أي أن يكون مزيجا من الشاعر والروائي والفيلسوف والكيميائي والساحر" (1).

إنها معادلة صعبة وشاقة خاصة على الناقد إذا أراد أن يكون جزءا منها. فعليه أن يدركها أولا، وبعد ذلك عليه أن يهتدي لتركيبتها المدهشة. وكلما استعان عليها بآراء الكاتب في كتابته، ازدادت محنته النقدية. ومن يقرأ كتاب أمين صالح "هندسة أقل، خرائط أقل" (2) يدرك إلى أي حد قد يكون مفيدا للناقد النجاة بدراسته دون أن يتأثر كثيرا بما يقوله الكاتب في أمثاله من النقاد. على الأقل سيريح قلقه النقدي بكل أنانية مؤقتة مثلما يريح الكاتب قلقه الكتابي مؤقتا بمجامع أنانيته التي تجعله خالقا لا على أشكال الآخرين. إنه كتاب يحاصر فيه كاتبه أنانية النقاد، ويسد الطريق على من يضل منهم داخل أرض كتاباته المليئة بالمنعرجات والمهاوي؟

إذا كان النقاد شغوفين بالهندسات والخرائط، فقد نبه أمين صالح إلى أنه لا يرى في عملهم هذا سوى مضيعة للوقت وضلالا نقديا غير مبين. فكيف بمن يتوهم أنه بتوسله أعمال هذا الكاتب، سيصبح جغرافيا لامعا في قياس الحدود والمسافات والنتوءات والتداخلات بين تضاريس الكتابة؟

ولعل المنازع التصنيفية الأنواعية إذا ضاقت رؤيتها، تضيق عباراتها أيضا. فتقع في أسر القولبة السطحية، ولا تهتدي للقولبة العميقة (هل ذلك من الضروري؟). وقد تتعارض نزعة المصنِّف مع نزعة الخيميائي؛ الخيميائي يبعثر المادة، والمصنف يعيدها للترتيب. الخيميائي يحرر الشكل، والمصنف يرجعه للصورة. لكنهما يشتركان في أصل واحد؛ أي الشيء أو الأشياء التي بُعثرت ورُتبت، وحُررت وأعيد الإمساك بها لإلباسها صورة ما. أما إذا تحول المصنِّف بدوره إلى خيميائي يلعب بالأشكال والجواهر والأعراض، فبقدر اتساع رؤيته تتسع له النصوص وتستدرجه لسحرها.

أدرك الآن، أن الناقد الذي يقف أمام أعمال أمين صالح متسائلا ماذا هي من حيث النوع؛ أرواية أم قصة أم قصيدة؟ سينظر إليه هذا الكتاب بأنه وحش يشهر سكينا حادة، وبكل بشاعة، يقطع النص إلى أطراف، غير مكترث بالدماء النازفة منها. إنه إرهابي، هذا الوحش في نظر أمين صالح. لهذا جاء كتابه "هندسة أقل خرائط أقل" مثل قانون لمكافحة "الإرهاب" الأدبي والنقدي. ومن يطلع عليه يدرك بسهولة إمكانية تعرضه للانزلاق والوقوع في فخاخ شبكات "الإرهاب" الأدبي والهلوسة النقدية.

ورغم هذه التحذيرات التي لا يكف أمين صالح عن وضع النقاد أمام نتائجها الكارثية، لا يريد هذا السؤال أن ينفصل عني: كيف نقرأ أعمال أمين صالح بكل أناقة نظرية ولباقة نقدية، والحال أن الكتابة عنده وكما يقول هو" حيوان خرافي لا يرتوي، لا يشبع، ولا يكف عن التهام المخيلة والروح والعقل والأحاسيس"؟

ألا يحتمل أن يصبح الناقد بدوره عرضة لذلك الحيوان الخرافي؟ وهذا بالنسبة لناقد يفترض فيه أنه "مسلح" فما بالك بقارئ "أعزل"؟

ليست اللغة إذن في أعمال أمين صالح معطى عرفيا. إنها في حد ذاتها محل اشتغال. حتى حين توظف في تشغيل الخطاب السردي، فإنها تحتفظ بقيمها الشكلية اللافتة، وهذا ما يبرر بروز الخطاب الاستعاري في أعماله، مع توطين السرد في أبعاد غرائبية ملحوظة.

نقرأ في "موت الكورس": "النص يكتب اللغة. نهذي قليلا ليبدأ نظام من الفوضى يخترق حاجز المعنى والمعجم والمستنقعات. ربما رأينا في الكلمات ذكورة وفي الحرف أنوثة تتيح للنص خطيئة تنقذ اللغة من عادة الوأد. لهم يقين البهائم، ونطأ يابسة مشحونة بأصداف الغرابة" (3) .

إن خيمياء البلاغية في هذا المستوى من مستويات بناء النص، بمثابة حقل للتفاعل النصي بين النصوص المتعالقة في الكتابة. فالنص بوصفه منجزا لغويا، ينمو في دينامية متآزرة في سفرها نحو "الجوهر" النصي أو "ذهب" الكتابة الذي يظل مبحوثا عنه قريبا في الشبه بذهب الخيمياء الحقيقية الذي هو ذهب مستحيل الوصول إليه. فالخيميائي لا يستطيع تحويل المعدن إلى ذهب ولو امتلك كل مختبرات العالم. لكن خيميائي الكتابة قد يستطيع ذلك إذا جعل ذاته لغة رمزية مبثوثة في جوهر الكون.

بل إن القراءة قد تكون فاعلة في ممارستها الخيميائية إذا تقمصت شخصية الطفل سانتياغو Santiago بطل رواية "الخيميائي" للكاتب البرازيلي الشهير باولو كويلو Paulo Coelho وهو الطفل الذي جعلته الرواية يستطيع قراءة علامات الكون لتمكنه من فك شفرات اللغة الكونية. تلك التي تحيط بنا في كل الجزئيات دون أن نستطيع الانتباه إليها ومعرفتها أو سماعها. لقد استطاع الطفل وهو يجوب الصحراء نحو الأهرام بحثا هن كنـز رآه في الحلم، أن يصبح خيميائيا حقيقيا دون مختبرات أو رقى. فبتأمله في علامات الصحراء، أنصت إلى قلبه وفيه سمع روح العالم. ولم يكن ليصل إلى ذلك لولا انخراطه في تأملات طويلة جعلته يقرأ لغة الإشارات الرمزية التي يتكلمها الكون والتي لا يمكن أن يتواصل بها سوى من فكّ ألغاز وشفرات تلك اللغة، (4) حيث يتحاور الحي مع الجامد، والمعلوم مع المجهول، والواضح مع الغامض، والغابر مع الظاهر، والقديم مع الجديد في شكل واحد هو شكل الكون الذي هو أيضا شكل لتعدد الأشكال، مادام جوهره يتحول، ولا يعيد لغاته الأولى إلا ليُلَمح بها لأسراره وألغازه المتجددة. ألم يقل أمين صالح: "الكتابة سهم إبداعي يعبر الزمان والمكان. والمبدع الحقيقي هو الذي يتصل بجوهر الأشياء"؟ (5).

***

من التلقي إلى النص

1- تأطير أول

كيف نؤطر أعمال أمين صالح تأطيرا أنواعيا؟ هذا فعل نقدي قد لا ينسجم مع تصورات أمين صالح لفعل الكتابة. لقد قال في بيان "موت الكورس" المشترك مع قاسم حداد: "ما أن يتأطر النص حتى يتجمد ويصير عرضة للانكسار. لن يكون هذا- وحده- سبب موت النص، بل أيضا رغبة الكاتب في التجاوز وارتياد أقاليم أخرى من الأفق. النص ليس خالدا. إنه قابل للهدم. أو هو مجرد محطة تؤدي إلى أخرى. الكاتب الذي يبدع قادر على ابتكار أشكال جديدة تنسجم مع كائناته" (1).

لكن الإعلان النظري عن إلغاء الأطر التنويعية لا يكفي لإلغائها من مجال التعبير النصي. وقد تظل بمثابة هاجس نقدي وإبداعي عند الكاتب. ونجد في بيان "موت الكورس" حديثا عن الخطاب الأنواعي، وكذلك في كتاب "ليس بهذا الشكل ولا بشكل آخر" لقاسم حداد، وهو إلى جانب أمين صالح أحد دعاة التخلي عن المقاربة الأنواعية. ذلك يعني أن الهاجس الأنواعي سؤال مؤرق وملازم لوعي الكاتب الذي عليه -شاء ذلك أم أباه- أن يتخذ منه موقفا، ليس نظريا فحسب، بل إبداعيا أيضا. وكيف له أن ينجز نصا لا أنواعيا أو هادما للأنواع، دون أن يستحضر في ذهنه نماذج الأنواع التي يريد هدمها أو كتابة نص يخترقها؟

وفضلا عن ذلك غالبا ما نواجه في الخطاب "اللاأنواعي" تمثلا لمقترحات أنواعية جديدة تقوم مقام النوع في التصنيف والتأطير. وأبرزها عند أمين صالح في الفقرة السالفة، مصطلحا "نص" و" شكل" وهما من مجاورات مصطلح "النوع". أما القول بنموذج "النص المفتوح" عند أمين صالح، فليس في رأينا سوى ضرب من التأطير النوعي. ويتشابه في هذا كله أن نقول بنص قابل للهدم أو شكل قابل للتحطيم أو نوع قابل للهدم والتحطيم معا.

إن النص إما أن يستسلم لضوابط النوع البليغ أو يرفضها، وقد يرفضها جزئيا أو كليا. لكن النوع البليغ، في كل الحالات مكون لازم لتشكيل النص. فكل نص، يتضمن ضمن مكوناته، مكونا يرتد إلى استراتيجية المحفل النوعي. أما السؤال الإشكالي فهو التالي: وفق أي منظور أنواعي نستطيع أن نقرأ النص ونكتشف بنيته النوعية أو مكونه النوعي؟ ثم كيف نأتي إلى النص بعد حضوره دون أن نغزوه أو نحتله على حد ما سجل بيان "موت الكورس": "النص مدى مفتوح. مرن كالحرف، هائل كالحرية. لكن، أليس النص، أو المدى، معرضا للاحتلال بعد حضوره؟ من يقدر أن يصد غزو المصطلحات والمعاجم وهواة التصنيف؟ " (2).

نحتفظ مبدئيا بالنعت الأنواعي الذي ارتضاه أمين صالح، وهو "النص المفتوح". وهو مصطلح من عائلة مصطلحات أخرى مثل: "نص النص" و"النص المفتوح" و"النص الكلي" وهي مصطلحات ظهرت لتعين كتابة أريد لها أن تكون مغايرة، خاصة لقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر. كما أنها مصطلحات ظهرت ضمن الخطاب "اللاأنواعي" الذي أنتج - كما نرى- خطابا أنواعيا بدوره. وبما أن هذا النص مفتوح، فيحتمل إذن أن يكون شعرا أو لا يكون كذلك، بل يحتمل أن يكون:

نصا نثريا مفتوحا.

نصا شعريا مفتوحا.

نصا شعريا نثريا، ونثريا شعريا مفتوحا.

الفيصل في هذه التمييزات، هو الاحتكام لأي منهما له الهيمنة اللغوية والنصية على الآخر. لذلك نرى أن أمين صالح تدرج في أعماله من هيمنة النثر إلى هيمنة الشعر. ففي كتابه " العناصر" هيمنة للنثر مع اختراقات شعرية، وفي كتابه "ندماء المرفأ، ندماء الريح" تقوى حضور الشعر لكن ظل خاضعا للغة النثرية، وفي "ترنيمة للحجرة الكونية" سنرى أن اللغة إما يتقاطع فيها الشعر والنثر أو يتناوب الطرفان في تشغيلها أفقيا حسب مقاطع دون أخرى. أما في كتابيه "مدائح" و"موت طفيف" فتراجع النثر تراجعا بينا مقابل بروز الشعر وهيمنته. لذلك إذا أمكن أن نقول عن "مدائح" و"موت طفيف" بأنهما "نص مفتوح"، فلنقل بتحديد أكثر بأنهما "نص شعر مفتوح". لكن درجة انفتاح النص لا تقاس ولا تحد. وقد نصف شذرة نصية بأنها نص مفتوح. لذلك نرى أن النصوص الشعرية المفتوحة تتطلب بدورها نمذجات تصنيفية.

وفي هذا الإطار، نتساءل عما إذا كنا سنقدم وصفا أكثر دقة لو قلنا بأن النص الشعري المفتوح يستجيب لنعت "قصيدة النثر". ومع اقتناعنا بأن هذا المصطلح ملتبس وفضفاض، فإننا -في انتظار أن يتم التخلي عنه لفائدة مصطلح "شعر" بإطلاقه- نعيد موضعة "مدائح"و"موت طفيف" ضمن الراوفد المتعددة والمتباينة لتجربة قصيدة النثر العربية الجديدة. قد نرضي بهذا التحديد نوعا من "الأنانية" النقدية، معززين ذخيرة قصيدة النثر العربية بوصفها تمثلا إضافيا لأشكال الكتابة الجديدة عامة، لدرجة أن قصيدة النثر في التجربة العربية، أنتجت تجارب وحساسيات فنية متباينة أصبح من الصعب معها، الحديث عن خصوصية مشتركة لهذه القصيدة.

ولا بد من التنبيه إلى أننا لا نملك أي مقاييس أو معايير للتمييز الفاصل قطعيا بين "قصيدة النثر" وبين الرائج من مصطلحات مزاحمة لها في "الاستحواذ" على التجارب مثل مصطلحات "نص" و"نص مفتوح" و"كتابة جديدة" و"حساسية جديدة" و"نص معرفي" و"نص شمولي" و"نص كلي"... إلخ.

نرى أن منظور الناقد، انطلاقا من النسق الذي يحتكم إليه والمتون التي يدرسها، هو الذي يعيد ترتيب "البيت" الداخلي للشعر أو الكتابة عامة. نقصد أن الأنساق الأنواعية الجديدة ليس لها وجود قبلي جاهز في النصوص، فمع أن عناصرها حاضرة فيها، إلا أن إنتاجها مفاهيميا في أنظمة نسقية، يتوقف على فعل القراءة البانية التركيبية. وهو فعل تأويلي يمكن الاختلاف في منطلقاته وطرقه ونتائجه.

ترتيبا على ذلك نرى أن النمذجات الجديدة يمكن أن تذهب إلى القول بأن :

أ- النص المفتوح وما ماثله اصطلاحيا، مختلف عن قصيدة النثر.

ب -قصيدة النثر قد تنـزع نحو النص المفتوح وما ماثله.

ج - قصيدة النثر قد تتطابق مع النص المفتوح وما ماثله.

د- النص المفتوح وما شابهه، يكون من تجارب قصيدة النثر.

أما الفيصل في التمييز بين نص شعري من غيره، فيجب الاحتكام فيه لهيمنة البنية التعبيرية الشعرية- وهي أيضا مختلف فيها- فيكون الشعر في هذه الحالة هو الجامع التعبيري والنصي للبنيات الأنواعية وطرائق التعبير الأدبي المتناصة والمتحاورة في النص المقصود. لكنها فرضية تبقى -كما أشرنا- غير مطمئنة كل الاطمئنان لموضوعها، فوجود مهيمن شعري في النص المفتوح أو قصيدة النثر -حسب وجهة النظر- لا يستقيم ولا يتبين إلا بمعاينة نصية في متن محدد بذاته، مع مراعاة اختلاف وجهات النظر في ماهية الشعر وتمظهرات الهيمنة الشعرية.

لو استقرأنا سيرة النص عند أمين صالح، لتبدت لنا المظاهر المؤرخة لانشغاله بهاجس النص المفتوح الشمولي الذي لا يستقر على شكل قبلي. ومع أن أمين صالح خرج من "معطف القصة القصيرة"، فإنه مع بداية الثمانينات سينشر نصه الروائي "أغنية ألف صاد الأولى" 1982، على اعتبار أن ما نشره تحت نوعي القصة والرواية، هو فعلا قصة ورواية. وسيكون علينا أن ننتظر النصف الأخير من الثمانينات لنقرأ له "ندماء المرفأ، ندماء الريح" الذي لم يجنسه بأي نوع معين، ما عدا مصطلح "نص" إذا اعتبرناه نعتا أنواعيا في حالتنا هذه. وقد تزامن ذلك مع انتقاله للاهتمام بالسينما. اهتمام سيتطور عنده في التسعينات بكتابة السيناريو.

انشغال أمين صالح بمسألة التعيين الأنواعي، لافت للنظر. ويظهر ذلك على أغلفة كتبه كما في قائمة الإصدارات المرفقة بتلك الكتب. وكل ذلك في مرحلة من مراحل سيرة كتابته. ففي كتابه "ندماء المرفأ، ندماء الريح" لا نرى على الغلاف نعتا أنواعيا، ولن يظهر ذلك النعت إلا في صفحة المحتويات، حيث نسجل غياب كلمة "فهرس" وحلول كلمة " نصوص" مكانها. لكن هذا الكتاب حرص على الإبقاء على النعوت الأنواعية لكل الأعمال السابقة. وهي كما أثبتها الكاتب واصطلح عليها:

- هنا الوردة، هنا نرقص1973 – قصص.

- الفراشات 1977 – قصص.

- أغنية ألف صاد 1982 – رواية.

- الصيد الملكي1982 – قصص.

- الطرائد 1983- قصص.

وضمن الإصدارات التي كانت منتظرة:

- العناصر – قصص.

- السينما التدميرية – ترجمة.

وبإصداره "العناصر" سنة 1989 سيسحب الكاتب نعت "قصص" من صفحة الغلاف إلى الصفحة الداخلية الأولى. لكنه سيحتفظ في قائمة الإصدارات المرفقة بالكتاب، بكل نعوته الأنواعية لأعماله السابقة، بما فيها نعت "نص" لعمله المشترك مع قاسم حداد، "الجواشن" ولكتابه "ندماء المرفأ، ندماء الريح".

غير أن الاختيار الجديد للكاتب، سيتأكد لدينا بإصداره عمليه "ترنيمة للحجرة الكونية" 1994 و"مدائح" 1997 ، حيث لا يوجد على غلافي الكتابين ولا على صفحاتهما الإرشادية التقنية ما يشير إلى وضعهما الأنواعي. لا نجد مثلا حتى كلمة "نص" المفضلة عند الكاتب. بل إنه سيقوم بسحب وإلغاء كل النعوت الأنواعية التي كان يحتفظ بها في لائحة الكتب. فباستثناء مصطلحي "نص" ل"الجواشن" و"ترجمة" ل "السينما التدميرية"، سيكتفي أمين صالح في باقي إصداراته، بتثبيت عناوينها وسنوات نشرها دون نعت أنواعي. وتشي قائمة العناوين مجردة من مواثيقها الأنواعية بالانفتاح على الأفق الشعري. ويحتمل جدا أن يدرجها المتلقي الذي لم يطلع عليها ولا على نعوتها السابقة، في خانة الشعر.

إن حجب النعت الأنواعي، قد يكون فعلا مقصودا يتم فيه استهداف القارئ لإرباكه جماليا، وقد يعكس حيرة الكاتب تجاه نصوصه وتجاه الأنساق التصنيفية السائدة. والقارئ يكون في الغالب، مرغما على تلقي النص ضمن منظومة الأنواع السائدة أو المحتملة، فهي التي توجهه للتعامل مع النص، ولاكتشاف مكوناته الأدبية. وحين لا يجد ذلك المتلقي وضعا مريحا لنصه في المنظومة السائدة، فإنه، وانطلاقا منها، واستنادا إلى إمداداتها التصنيفية، يقترح على موضوعه وضعا مغايرا لها، أو وضعا ضمنها بجعله عابرا لها.

ولعل الصعوبات المنهجية التي تواجه أي دارس وقد تسم عمله بالعشوائية وتعسفات النمذجة وإرغامات التنميط، هي تلك المتمثلة في عدم تعرفنا بالقدر الكافي على المنظومة أو المنظومات الكائنة والمحتملة لتأثيث خارطة الإبداع العربي في حقل الكلام البليغ. فخارج نعوت مثل قصة ورواية ومسرح وشعر... لا نواجه سوى بعماء نقدي معتم وملغز. بل حتى ضمن تلك التصنيفات، ما زلنا غير قادرين على أن نعرف بالفعل النمذجات الممكنة للإبداع العربي.

قد يختلف معنا غيرنا في إدخالنا "مدائح" و"موت طفيف" ضمن الشعر، ومن ثمة، ضمن النص الشعري المفتوح على قصيدة النثر أو ضمن الأخيرة بتعبير أكثر دقة. لأن الكاتب جانح دوما نحو السرد مفضل له، بدليل انه لم ينعت أيا من أعماله بالشعر، فيما نعت بعض أعماله بالقص.

ويمثل تخليه عن نعت القصة، بالنسبة لنا، انتباهه إلى أن نصوصه "القصصية"، وأخص منها مجموعة "العناصر" لا تنبني على معيارية القصة القصيرة، وهي وإن هيمن عليها السرد النثري، فقد انفتحت على الخطاب الشعري. وحتى خطابها السردي، لم يلتزم بمنطق العلاقات السببية بين الأحداث، فجاء أقرب إلى السرد الشعري بانزياح أحداثه وبروز صوره المكثفة على حد ما سنرى لاحقا.

2- تأطير ثان

أعترف بأن التساؤل حول الأفق الأنواعي لتلقي أمين صالح يخضعني لسلطته كلما هممت بقراءة كتبه. إنه كمين لا فكاك منه. فكتب أمين صالح الإبداعية تتقدم مثل كتيبة مسلحة عازمة على مداهمة أوكار التلقي في عقر ديار أصحابها. إنها حرب فعلا، القارئ فيها معرض للتشكيك في نوايا ومقاصد وثوابت ذائقته الجمالية التي تنزع عادة نحو الاستقرار قصد منحه الاطمئنان. صحيح أن دور الكاتب أن يكتب وكفى، لكن دور الناقد أن يكتب ويتساءل. فالناقد غير المتسائل لن يكون في أحسن أحواله سوى جهاز للنسخ والتصوير مهدد بالأعطاب. وأعمال أمين صالح تجبرك على التساؤل حتى لو كنت من فصيلة نقاد النسخ والتصوير.

إن طرح السؤال حول الأفق الأنواعي الممكن لتلقي أعمال أمين صالح، ليس هلوسة نظرية أو تمرينا أكاديميا يهرب من المواجهة المباشرة للنص قصد الالتفاف عليه وأسره في علب من كرطون النظريات. لكنه -بالنسبة لي على الأقل- نابع من القراءة ذاتها بوصفها حدثا تفاعليا بين القارئ والمقروء الذي يجعلك تشك في ثوابت القراءة نفسها مستفيدا من الشك في ميلاد مساحات معرفية وجمالية جديدة. وكتب أمين صالح من هذا النوع.

منذ قرأت له كتاب"ندماء المرفأ ندماء الريح" فاجأتني المساحات الجديدة التي أدخلها إلى قراءتي. وظلت هذه المساحات تتزايد وتتوسع بعد قراءتي كتبه "العناصر" و"ترنيمة للحجرة الكونية" و"مدائح" و"هندسة أقل، خرائط أقل" و"موت طفيف" و"رهائن الغيب" وصولا إلى كتابه "والمنازل التي أبحرت أيضا". لكنها مساحات لا تتولد ولا تتوسع إلا ضمن حالة اللاطمئنان التي تجد الذات نفسها داخلها برضاها أو بعدم رضاها.

وكيف تكون مطمئنا لقراءة أعمال أمين صالح وهو يصرح : "أنا شاعر، لكن بطريقتي الخاصة"؟ (3) فبهذا الإقرار، لم يعد مبررا أن نتساءل تجاه كتبه أو بعضها، هل هي شعر؟ إن كتابيه "مدائح" و"موت طفيف"، من المحطات المتميزة ضمن قصيدة النثر العربية. وكتابه "موت طفيف" يكفي في حد ذاته لكي يجعل أمين صالح من شعراء هذه القصيدة، ولا تقل قامته الشعرية في هذا العمل ذي الطابع السردي الشذري الفجائي، عن قامات مجايليه ومن تلاهم من الشعراء المكرسين ضمن قصيدة النثر.

السؤال المبرر الآن، ليس حول ما إذا كان أمين صالح يكتب الشعر، بل حول الطريقة الخاصة التي يكتب بها. أليس أمين صالح بإقرار كهذا، يضع قارئه أمام تحد لا يحد، كمن يجدد تسليح كتيبته الإبداعية، وينسحب إلى بيته اللغوي، مكتفيا بالإطلال من شرفة الكلام، فيما القارئ يواجه تلك الكتيبة؟

ومع ذلك فإن صفة القاص ترسخت في الصورة تم التي بها تلقي أعمال أمين. والآن أصبح من الممكن مراجعة هذا التجنيس، بعد توالي إصداراته المغردة خارج سرب القصة. ولعل التلقيات النقدية التي لامست نصوصه من هذه الزاوية لم ترسخ أفق تلقيها له بما يعيد موضعة أعماله ضمن أشكال الكتابة المنزاحة عن نمذجات السائد التعبيري. وقد أسهم الكاتب نفسه، بطريقة غير مباشرة - أو مباشرة - في هذا التكريس النقدي الذي طال، ليس أعماله فحسب، بل أيضا، جل الأعمال المنفلتة من قبضة الأطر التعبيرية المسلم بها.

فقد ظل أمين صالح لمدة عقد ونصف، حريصا على وسم أعماله بنعتي " قصة" و"رواية"، فيما كانت تلك الأعمال غير خاضعة للتقاليد النوعية المعيارية لهذين النوعين. وربما كان تثبيته مواثيقه النوعية، ضربا من "الهدنة" مع التلقي السائد، أو مراهنة على الحساسيات الثقافية الطليعية المستشرفة عنده. وقد كان قاسم حداد من أوائل من انتبهوا إلى خصوصية وتفرد تجربته في تشييد معمار مغاير لنص يأبى "الترويض" في القوالب المعدة قبليا. أشار قاسم حداد على الكاتب بألا ينعت نصه "أغنية ألف صاد الأولى" بنعت"رواية"، لما رآه فيها من بروز للمكونات الشعرية.

يقول قاسم حداد في كتابه "ليس بهذا الشكل ولا بشكل آخر": "بعد أن قرأت مخطوط "أغنية ألف صاد الأولى"، تمنيت عليه ألا يكتب على غلافها بأنها رواية، فقد رأيت فيها نصا جديدا مغايرا لمثل ذلك التصنيف، نصا يتمتع بحرية تخرج عن حدود الرواية بمفهومها المتعارف عليه، فقد كان فيها من الشعر عناصر كثيرة. وهذا ما يؤكد ارتباك الكثيرين أمام تلك التجربة، خاصة أولئك الذين جهروا بأنها ليست رواية، دون أن يكتشفوا أنها أحد النصوص الجديدة المبكرة للكتابة التي كنا نذهب إليها، والتي بين أيدينا الآن اجتهادات مثلها" (4).

يتأكد في ما قاله قاسم حداد، أن التلقي النقدي اصطدم بالميثاق الأنواعي المعلن، أي "رواية"، مقارنة بالميثاق النصي، أي النص نفسه. والاصطدام يحدث دائما بين طرفين. وفي حالتنا هذه، اصطدم التلقي بجدار التصنيف الذي اختاره الكاتب، واصطدم النص بجدار التصنيف القائم في التلقي. ولو أن الكاتب اختار لنصه نعت" شعر" لوقع اصطدام مماثل، ولو أنه نشره دون تصنيف، لكان وقع اصطدام مختلف. بدل اصطدام بمثابة ارتطام، يكون اصطداما بمثابة تصادم مستمر. فالنص لن يجد في تلك الحالة جدارا واحدا يصطدم به، سيجد مجموعة جدران لا يعرف أيا منها يكون هدفه، فيظل في تصادم مع جملة من نعوت التصنيف وليس مع نعت واحد. كذلك الأمر بالنسبة للتلقي، سيظل في تصادم مع النص لأنه يجهل الثغرة التي يأتيه منها، أي النعت الأنواعي الذي يواجهه به، أو يقر له ضمنه "بالمشروعية".

بدل أن ينفعل الخطاب السائد ب" أغنية ألف صاد الأولى" منفتحا ومتقويا باختراقاتها الجديدة، واجهها مواجهة جسم ممنع وملقح تجاه جسم غريب عنه، بإبعاده وإخراجه من نسقه المفترض. لم ير أنها رواية، ولم ير أيضا أنها شيء آخر. كأن لسان حاله يقول: " ليس بهذا الشكل" يجب أن تكون، ولا حتى " بشكل آخر" مادام لا يعرف الشكل الآخر.

أمين صالح في نظر قاسم حداد، "شاعر أكثر حرية" حتى في "قصصه"، وكاتب "يأتي من عالم النثر إلى التألق الشعري بسرعة متناهية". فلا غرابة إن وجدنا الكاتبين يشتركان في مشاريع بذاتها، مثل نص "الجواشن" وبيان "موت الكورس". ولا غرابة إن قلنا أيضا إن الكتابة التي كان يبحث عنها قاسم حداد ويعبر عنها في مقالاته وشهاداته، تجد نموذجها الفعلي في كتابات أمين صالح. بل نذهب إلى القول بأن الكاتبين وصلا في توحد رؤاهما إلى كتابة أشبه بنص واحد بصوتين متمايزين، كل صوت يتشظى إلى أصواته النصية ولغاته. حتى أن قاسم حداد، بعيد صدور "مدائح"، نراه يصدر كتابه " ليس بهذا الشكل ولا بشكل آخر" مصدرا بهذا الإهداء المدائحي:

أكثر الكلمات كثافة لمديحك،

والخفيف الخفيف منها لمؤانستك،

وما يتبقى، حيث لن يكفي،

لوصفك."

وإذا كان قاسم حداد أشار إلى ما سماه "الاجتهادات النادرة" التي وضع نصوص أمين صالح ضمنها، فنص "مدائح" واحد منها. إنه أحد نصوص الحب الاستثنائية في الشعر العربي، الحب الذي يتزاوج فيه الجسدي بالروحي. فهل هي صدفة سعيدة أخرى، أن يتحول أمين صالح وقاسم حداد معا، في فترة واحدة نحو موضوع الحب، ناقلين إياه من موضوع مهيمن عليه، إلى موضوع له الهيمنة كلها، ومن موضوع تتجاذبه خطابات الواقعي، إلى موضوع يتجاذبه خطابه هو.

ينشر أمين صالح "ترنيمة للحجرة الكونية" سنة 1994، في الوقت نفسه تولدت عند قاسم حداد فكرة "المجنون" الذي سيصدر بعد ذلك بعنوان "أخبار مجنون ليلى" سنة 1996. بعد سنة واحدة يصدر أمين صالح "مدائح" مفعما بدوره بروح التشكيل. يختلف الصوتان إذن وتتشاكل الصورة والمرأة، إنها عند قاسم حداد، جسد المقدس والمدنس المحول إلى أسطورة تراثية عربية، أما عند أمين صالح، فجسد المقدس والمدنس المحول إلى أسطورة مطلقة.

لقد قدم أمين صالح عدة أعمال إبداعية مختلفة الأنواع. ومع حرصه البين على إعلان "ميثاق القراءة"، فلم نلحظ أبدا إشارة منه في " مواثيقه" إلى أي تماس أو تقاطع لأعماله بالشعر. وخاصة أن التلقي الجمعي رسخ في الكاتب صورة القاص رغم عدم مطابقة تلك الصورة لصاحبها مطابقة تامة.

فأمين صالح في أعماله السابقة ل "مدائح" سارد بالمعنى العام وليس قاصا بالمعنى الضيق. أي أنه اشتغل على السرد من حيث كونه نمطا مخترقا للأنواع ومخترقا بها، دون الانحصار في نموذج "متواطأ" على معياريته من النماذج السردية المشخصة في الأنواع. ولا أدل على ذلك من كتابه "العناصر" الذي نعته في ميثاق القراءة بأنه "قصص" أي ما يفيد مجموعة نصوص قصصية مختلفة. فقد جاء هذا العمل في صيغة تعالقت فيها النصوص ببعضها مكونة نصا واحدا ذا لوحات أو مقاطع سردية ينهض كل واحد منها بدور في المسار السردي العام للنص الكلي، ناهيك بالاختراقات الشعرية العديدة التي سطعت بها لغته وخطاباته.

وبإعطائه هيمنة شمولية في النص لكثافة اللغة ورمزيتها وبلاغتها وتمفصلاتها، ينتقل أمين صالح من السرد بمطلقه، إلى الشعر بمطلقه أيضا، أي من حيث قابليته لاختراقات النثر والسرد وغيرهما من الخطابات والصيغ. وهذا ما تجلى في عمليه "مدائح" و"موت طفيف".

إن أمين صالح وإن لم يفصح عن الشعر في مواثيق القراءة، فإن الشعر متجذر في منجزاته النصية ومحيطاتها الموازية، إذ يفصح الكاتب عن وعيه بكون الاستخدام الشعري للغة، يتقدم عنده باقي استخداماتها.

في بيان "موت الكورس" المشترك مع قاسم حداد، لا نرى إعلانا عن تبني الاختيار الشعري، لكن الأهداف التي حددها البيان للغة تكشف عن استخدامها الشعري ممثلا في البناء الاستعاري: "لا تقول لنا اللغة. نقول لها الأشياء. نعلمها المعنى. ربما رأينا القمر قفصا والوردة جنازة والنجوم قطيعا من الضفادع، والإيقاع الغريب المغيب في حرف ما سرادق من العزف والمصادفات. النص يكتب اللغة. نهذي قليلا ليبدأ نظام من الفوضى يخترق حاجز المعنى والمعجم والمستنقعات (5).

تتخلى اللغة إذن عن محتوياتها الملتصقة بها، وبالتالي عن مقاصد النثر منها. فلا معنى لها إلا من خلال النص الذي يكتبها بفوضويته، خالقا منها بواسطة الاستعارة المفارقة، لغة جديدة. أما الحديث عن الهذيان والفوضى واختراق الحواجز، فمما نجده شائعا في الخطاب النقدي لقصيدة النثر.

وسيفصح أمين صالح سنة 1992 عن انحيازه "المكشوف" للشعر بقوله عن الاستخدام الشعري للغة: "تصبح (أي اللغة) مضللة ومحايدة وفاترة وبليدة إذا استخدمت كأداة توصيل فقط، أو كأداة إعلام وتعليم. لكن، لكن عندما يتم التعامل معها شعريا، فإنها تصبح عنصرا جماليا مدهشا وعنصرا خلاقا أيضا. نحن لا نبدع باللغة فحسب، بل أحيانا تبدع من خلالنا. إذ نستحضر المفردات التي سوف تسعفنا في التعبير، تفرض اللغة نفسها عبر تراكيب وتشبيهات وتجاورات لا تخطر على بال. وقتذاك، علينا أن نحسن التقاط اللحظة" (6).

إذا سايرنا الكاتب في تصوره لشعرنة Poétisation اللغة، فإننا نقف مبدئيا عند ثلاثة مكونات هي:

أ- اللغة الشعرية مدهشة.

ب- اللغة الشعرية خلاقة.

ج- اللغة الشعرية تلتقط فيها اللحظة بإحسان.

وكل مكون من هذه المكونات يتجه نحو أحد أطراف الواقعة التواصلية للنص. فالأول منها يتجه نحو المتلقي والثاني منها يتركز في اتجاهه نحو ذاته، أي نحو النص، أما الثالث فذو اتجاه مزدوج، يتجه نحو النص بوصفه لحظة من لحظاته، ويتجه نحو الكاتب بوصفه القائم على التقاطه. ولا بد لتلك المكونات من وسائط بانية تتحدد عند الكاتب في التراكيب والتشبيهات والتجاورات التي لا تخطر على بال. (على بال القارئ أو الكاتب أو هما معا).

إن المكونات المذكورة تمثل مداخل مناسبة ل "اختبار" شعرية أعمال أمين صالح مادامت تعكس الوعي النقدي للكاتب، الوعي المؤثر في توجيه اختياراته في تشغيل اللغة أدبيا. ويتطلب "اختبار" الوعي النقدي في الوعي النصي، آليات خاصة ليست من مقاصدنا هنا، لذلك سنقتصر على إشارات تمثيلية تظهر حضور الوعي النقدي في الوعي النصي:

أ-اللغة الشعرية مدهشة: لا جدال في أن الإدهاش من المقومات الضرورية للشعر، ولا يعني ذلك أن الإدهاش وقف عليه، ففي المسرح والسينما والتشكيل، إدهاش أيضا. وفي أعمال أمين صالح عامة، حضور قوي لفعل الإدهاش وخاصة بتوظيف الخطاب الغرائبي في السرد، بما فيه السرد الشعري.

فضلا عن ذلك، للشعر شروط أخرى للإدهاش، في مقدمتها الصورة. نقرأ في "مدائح": "الحلم يذرف الانتظار أمام أجفانك" (7).

في هذا المثال يتبدى لنا بالفعل الأثر المدهش المتولد من التجاور المجازي بين الكلمات. فهل ينسب فعل "يذرف" للحلم، وهل الانتظار مفعول لهذا الفعل، وهل مكان ذلك الفعل هو أمام الأجفان، وهل الحلم يرى بالأجفان… إلخ؟ إن عدم توقع العلاقات بين مكونات الصورة هو سبب الإدهاش.

ب-اللغة الشعرية خلاقة: لا جدال أيضا في أن اللغة الشعرية لغة خلاقة. لكن حتى اللغة غير الأدبية لغة خلاقة بدورها. الفيصل في الخلق الذي تقوم به اللغات هو طبيعة الخلق وطرقه وموضوعه. ولو استرجعنا المثال السالف. لتبينا فاعلية الخلق في الشعر، وفي مقدمته خلق الصورة. فقد قدمت لنا هذه الصورة الشعرية متخيلا معينا لا يمكن عرضه بلغة أو صيغ أخرى. ولا يمكن للتشكيل أو السينما مثلا تقديم تخييل للانتظار الوارد في الصورة بلغة أقوى وأبلغ من لغة الشعر، وحتى إذا عبرا عنه بأدواتهما، فلا يمكن أبدا أن يكون مماثلا للانتظار الذي تقدمه هذه الصورة. كيف يقدم التشكيل أو السينما مثلا، حلما يذرف الانتظار؟ لا يمكن أن يخلق تلك الصورة سوى الشعر.

ج-اللغة الشعرية تلتقط اللحظة بإحسان: اللحظة زمن. والزمن قد يكون فعلا أو حالة. والفعل والحالة قد يتجسدان وقد لا يتجسدان، فإذا تجسدا تعرضا للالتقاط من طرف الفنون البصرية. أما إذا لم يتجسدا، فثمة يقع التباين والتنافس في "إحسان" التقاط اللحظة من هروبهما. وإذا اعتبرنا الصورة السابقة لقطة، فلا بد لنا من إشارات أربع تبين أن الإحسان في التقاطها لا يمكن أن يكون إلا شعريا:

أ- لا يمكن أن يحسن التقاط تلك اللحظة سوى من رآها. وهو بالضرورة راء واحد.

ب-لا يمكن أن تتنافس الفنون في التقاطها لتباين المرئي والأدوات.

ج- لا يمكن لنا أن نحكم على مدى الإحسان في التقاطها مقارنة بمرجعها، لأنه لا مرجع لها سوى اللقطة ذاتها.

د- لا يفصح عن الإحسان فيها سوى شروطها الداخلية. وقد تحقق في شروطها عنصرا الدهشة والخلق، مما يفيد أنها لحظة تم التقاطها بإحسان.

لكن أمين صالح لا يريد أبدا من القارئ أن يستسلم للأفق الشعري في تلقي "مدائح". فضلا عن كونه لم ينعته في الغلاف بنعت "شعر" ولا بغيره من النعوت أيضا، فإن النص يتدخل بواسطة خطابه الميتالغوي، لتنبيه القارئ لعدم نمذجة "مدائح" في الشعر، يقول النص عن نفسه:

"ليس شعرا

ليس نثرا

مد من البوح ينمو في ويهب" (8).

قد يقال بأن البوح يمكن أن يتم حتى برطانة لهجة "سوقية" عارية من بهاء اللغة "العليا" للشعر. لنفترض ذلك، ولندع هذه اللهجة تكون ليس بوحا فحسب، بل مدا من البوح، بل مدا من البوح ينمو ويهب. أية لغة إذن في خطاب البوح هذا، إن لم تكن لغة الشعر؟

ولننظر إلى الموضوع من زاوية أخرى ذات صلة بالمكونات الشعرية المذكورة في الوعي النقدي للكاتب، لماذا لا نعتبر الإشارة الميتالغوية السالفة، ضربا من إدهاش وإرباك القراءة، ونوعا من الخلق النصي الجديد، ثم أخيرا، التقاطا ذكيا و"حسنا" للحظة بعينها في تشييد معمار النص؟ لذلك نرى أن تلك الإشارة، ذات فاعلية استعارية، لأن الكلمات فيها، تتخلى عن مفهوميتها الاصطلاحية، معينة ذاتا كتابية متماهية مع الذات النصية، أي ذات الأنا.

في مقدمة الأسئلة "المصيرية" التي تخص رواج الشعر مفاهيميا في التلقي الجمعي، التساؤل عن ماهية الشعر في المنتج النصي الراهن. ههنا تكشف القراءات السائدة عن عدة ماهيات متدافعة، بعضها تتخيله القراءة، وبعضها تتوهمه. بعضها تتخبط فيه، وبعضها تعيه وعيا مطابقا لماهية النص. لكن التطابق مع ماهية النص، مطمح تدعيه القراءات حتى الواهمة منها.

فما الذي يجعل من "مدائح" أو من أي مدونة لغوية أخرى شعرا؟ ليست هذه عملية هينة، لأن المصهر الغامض واللانهائي للشعر الحديث، انصبت فيه خبرة عشرات القرون ومئات الشعراء، وتزامن ذلك مع الطفرات الفجائية للمعارف الحديثة.

قد يكون في مقدمة شروط تلك المدونة أن تكون نصا. إذ بأخذها وضعا نصيا، تكتسب صفة التنظيم والتبنين الذي يهيئ لفضائها شروط الحوار الدلالي والشكلي. ويمكن بعدها الاستعانة بعلوم النص والعلامات والتواصل للوقوف على استراتيجيات الاشتغال البنيوي والعلامي والتواصلي واللساني في النص المعني، بيد أن ذلك يقتضي تواطؤا معينا حول نصية النص. والحاصل أنه تواطؤ لا يطول سوى مدونات دون أخرى، وكلما تاخمت القراءة حدود الشعر، انهدمت مقدماتها ورهاناتها. فالنص الذي يراد له أن يكون نصا، تتباين في نصيته القراءات النصية، يتحدث عنه مثلا ناقد بأنه نص، ويتحدث عنه آخر بكونه نصا مفتوحا، ويصفه ثالث بأنه نص متعدد وتعددي، ويصفه رابع بأنه ملتقى نصوص، وينعته خامس بأنه نص جامع... وقد ينعته آخر بأنه مجرد ثرثرة لغوية لا نصية.

ونرى أن السائد في راهن الماهيات الشعرية العربية الحديثة اتجاهان، بينهما تقاطع، وبجوارهما احتمال اتجاهات أخرى. نحدد الاتجاهين في:

أ- نصوص شعرية تتغيى البساطة والتعري من البذخ البلاغي والعتاقات الجمالية. ولا تهدف لتقديم سوى الأشياء البسيطة واللحظات الهامشية بما فيها معايشات اليومي وإشراقات الذاكرة الفردية حيث يستعاد من ماضي الأنا وطفولتها لحظاتها الهامشية البسيطة أيضا.

ب- نصوص شعرية تتغيى استبطان الظاهر، حيث تصبح اللحظة التي يبدعها الشاعر لحظة محملة بالحدوس والأكوان اللامرئية المترحلة في الثقافات. يصبح كل نص في هذا الاتجاه، خزانا يمور بميتافيزيقا الرؤى الكونية، حيث تتشبع اللغة باللاشعور الفردي والجمعي متحولة بالتالي إلى سنن علامي من الرموز. ويمكن القول بأن الخط العام لشعرية أمين صالح يتقاطع مع هذا الاتجاه.

ونعتقد أن انحدار النص من أحد هذين الاتجاهين، مع امتلاكه وعيا جماليا بلغته ومقاصده، في مقدمة ما يكسبه صفة النصية والشعرية. بيد أن السؤال الإشكالي هو في عملية "انحدار" النص وتشكله في مختبر البلاغية وخيميائتها.

ويلجأ النقاد عادة إلى "إسكات" ذلك السؤال باختيارات منهجية إجرائية، لا تعمل في الواقع سوى على إخماد صوته دون إسكاته نهائيا، والأولى بهم أن يحافظوا للسؤال على حضوره في الدراسة والتحليل، مادام النص نصا سؤاليا وكذلك الشعر والقراءة والتلقي. بسبب ذلك تغيب النصوص عن العديد من دراسات النصوص، بل تغيب حتى "الدراسة" عما يفترض أنه دراسة.

***

خطاب العناوين

قدم أمين صالح أعمالا متعددة تمثل متنا نصيا مناسبا لدراسة استراتيجيات العنونة. سواء منها العناوين البدئية، أو الفرعية الواسمة للنصوص الداخلية. ويمكن قراءة تلك العناوين مفردة بوصفها نصوصا، أو قراءتها بوصفها جملة متمفصلة عبر عدة أعمال، أو جملة متمفصلة عبر عدة نصوص في العمل الواحد، أو من حيث هي محافل بانية للنص الواحد، ناهيك باشتغالاتها في سيرورات التلقي وإحالاتها على مجالات التقاطع الأنواعي وأنوية التوليد النصي والدلالي.

ويشد انتباهنا في البداية، كون عناوين أمين صالح متشاكلة في ما بينها تشاكلات عديدة، حتى أن أي محاولة للجمع بينها، توحي بتكوينها لنص تحكمت في خلقه مقصدية واعية. بل إن أمين صالح نفسه، يخلق إيهاما بذلك حين يستثمر في تقديمها فضاء الصفحة ومستوى التركيب، وخاصة بإدخال روابط تركيبية نحوية وأخرى إحالية تحتمل فيها أسطر العناوين الإحالة على بعضها، مع حذف أرقام الصفحات وعلامات الترقيم أحيانا.

في كتابه"العناصر" مثلا، نلاحظ أن الكاتب لم يحرص على شعرنة poétisation تلك العناوين في حد ذاتها فحسب، بل قام بإعادة صياغتها بالتركيب بينها وأدرجها تحت " المحتوى" دون إشارة إلى أرقام الصفحات، فتحولت من ثمة إلى نص شعري، مترابطة أسطره بعلاقات تركيبية لغوية وعلاقات إحالية نستنتجها بالمقارنة. في هذا النص المركب، الذي وضعه الكاتب قبل بداية النصوص، اندمجت العناوين الثلاثة الأولى في جملة واحدة في سطر واحد، واندمج العنوانان، الرابع والخامس في جملة واحدة، فيما تم الاحتفاظ بباقي العناوين مستقلة سطريا موحدة في فضاء التركيب والدلالة:

" ذاكرة الظهيرة خفافا تمشي وتضيء قنديل العرافات/

في المدى سرير يشتعل وشجرة تنتحل هجرة الينابيع

إنها الوليمة.. تقول الحدآت

هناك، هناك اخضرار المذبحة

وهنا إثم، وفزاعات تنتحر" (1).

وحين نلحق هذا "المحتوى" الشعري بنص افتتاحي آخر ورد تحت عنوان "في البدء"، ندرك إلى أي حد راهن أمين صالح في أعماله ومن بينها "العناصر"، على خلق أفق خاص لتلقي النصوص، وذلك بالتشويش الفني على جاهزية القراءة وخلخلة الأفق البدئي الذي يكون القارئ قد كونه وهو يطالع نعت "قصص" في الصفحة الأولى من الكتاب.

بالإضافة إلى هذه البنية النصية التي ولدها الكاتب من إعادة تركيب عناوين نصوص كتابه "العناصر"، نجد أيضا نصوص كتابه "ترنيمة للحجرة الكونية"، تتخذ بتجاور عناوينها تشاكلا معينا. فقد حذفت في العناوين أرقام الصفحات وقدمت في الفهرس كما يلي:

"الظل الساكن الشمس الدليل

سيدة المساء

ترنيمة للحجرة الكونية" (2).

والملاحظة نفسها، تنطبق على العناوين الداخلية لكتابه "ندماء المرفأ، ندماء الريح"، بخلاف نصه "مدائح" الذي لا فهرس له لتكونه من نص واحد طويل، مما يجعل عنوانه البدئي هو المفتاح "العنواني" الوحيد لقراءته.

وإذا كانت عناوينه الداخلية والخارجية متداخلة في ما بينها في تشاكلات معينة، فإن العلاقات بين عناوينه الخارجية ومشمولاتها من العناوين الداخلية، لم ترد في صيغة واحدة. ففي كل عمل من أعماله الأربعة ـ موضوع هذه القراءة ـ اتبع الكاتب اختيارا في العنونة مخالفا لما اتبعه في غيره. ففي كتابه "العناصر"، لا نجد صلة لغوية بين العنوان البدئي الخارجي وعناوين نصوصه الفرعية. لكن له بها صلة تعيين مكاني ودلالي، تتمثل في وجود عناوين فرعية تشكل عناصر المكان الجسدي. وفي "ندماء المرفأ، ندماء الريح"، يستقى العنوان البدئي جزئيا من عنوان فرعي داخلي هو "ندماء المرفأ". أما تتمة العنوان البدئي، فمستقاة من لغة النص. وفي كتابه "ترنيمة للحجرة الكونية"، يتطابق العنوان البدئي مع عنوان داخلي للنص الأخير من الكتاب.

حين نقارن بين المواثيق الأنواعية التي تتقدم بعض أعمال الكاتب، بعناوين تلك الأعمال، لا نجد صلة قوية بين إيحاءات العناوين والعالم القصصي والروائي المفترض للكاتب. لا نجد ما يرتبط بشروط السرد المعاصر في إحالته على حياة الإنسان اليومية وما يحيط به من صراعات اجتماعية وتعقدات أنظمة وقوانين وخصوصيات مكانية. ذلك أن الرواية والقصة، وهما ما تشير إليهما مواثيق الأنواع في أعمال الكاتب، في مقدمة الأشكال السردية المرتبطة ارتباطا مباشرا بحياة الإنسان المعاصر اجتماعيا ونفسيا. أما الأشكال السردية التي تبعد عن هذه المدارات، فتلجأ عادة، إلى استعارة أشكال سردية قديمة، مثل الرواية الخيالية والتاريخية والحكاية الرمزية والخرافة والسرد العجائبي… إلخ.

تقوم العناوين الخارجية عند أمين صالح بتعديل أفق التلقي عند القارئ خالقة فيه توقعا لسرد مخالف للسرد المنوع(من النوع الأدبي) في الرواية أو القصة كما يثبت ذلك ميثاق القراءة. كأن تنازعا أو تجاذبا يقوم بين الطرفين، حيث يقوم ميثاق النوع الأدبي بخلق أفق محدد، لكن العنوان يقوم بخرقه، بتعديله أو حتى بهدمه لأجل أفق آخر ينبني توقعه على جمالية مخالفة لجمالية السرد الروائي والقصصي، هي بالتحديد، جمالية الشعر.

وللاستدلال على فرضيتنا هذه، سنقوم بحصر أهم المرجعيات التي تتشاكل فيها العناوين الخارجية للكاتب، مرتبين على ذلك أيضا، استنتاجات أخرى متصلة باستراتيجيات العنونة عند الكاتب في وظائفها الداخلية وإشاراتها الميتالغوية. ونقسم هذه المرجعية إلى ثلاثة أنواع تشاكلية:

أ ـ مرجعية طبيعة كونية :

ـ الفراشات

ـ الطرائد

ـ العناصر

ب ـ مرجعية طبيعية بشرية :

ـ هنا الوردة، هنا نرقص.

ـ الصيد الملكي.

ـ ندماء المرفأ، ندماء الريح.

- موت طفيف.

- رهائن الغيب

ج ـ مرجعية أدبية فنية :

ـ أغنية ألف صاد الأولى.

ـ ترنيمة للحجرة الكونية.

ـ مدائح.

تقاربت هذه المرجعيات في عدد العناوين البدئية المتضمنة فيها. ومع التمايزات الظاهرة بينها، فإن القراءة التركيبية يمكن لها أن تقوم إجرائيا بإدماج بعض تلك المجموعات ببعضها استنادا إلى وجود إبدالات دلالية تخلق تشاكلات أخرى.

بعض عناوين المجموعة الثانية يمكن مثلا أن يلحق بعناوين المجموعة الأولى لوجود إبدالات شعرية جعلت البشري رهينا بالطبيعي. فوجود فعل الرقص في العنوان الأول من المجموعة الثانية، يجعل هذا العنوان متشاكلا ليس مع المجموعة الأولى فحسب، بل مع الثالثة أيضا. لكن التقديم اللغوي لكلمة "الوردة" وتعليقها بالإشارة المكانية "هنا"، ربطها بحيز طبيعي احتوى الفعل البشري وسلوكه الفني.

في العنوان الثاني من المجموعة نفسها، يتضمن فعل الصيد فضاء مضمرا هو الفضاء الطبيعي، وقد ولدت نسبته إلى "الملكي" متخيلا معينا يحيل إلى سردية الحكايات القديمة ومنها سرديات الشعر التي انصرف بعضها لوصف أطوار الصيد وخروج الملوك إليه.

أما عنوان "ندماء المرفأ، ندماء الريح"، فمع انطوائه على فضاء طبيعي لفعل اجتماعي، فإن الإحلال المجازي، نقل فضاء المرفأ من المجال الطبيعي الاجتماعي إلى فضاء طبيعي مطلق، أصبح الفاعل فيه فاعلا رمزيا استعاريا: ندماء المرفأ ندماء الريح.

ندماء الريح.

الفضاء المطلق، والفعل الكوني، يبرزان أيضا في العنوانين الأخيرين من المجموعة الثانية. فالموت فعل (فاعل) كوني وجزء من الطبيعة المطلقة التي تعالج مصائر الكائنات. ذات الكائنات، ومنها البشرية، تبقى رهينة كذلك للمطلق الحاضر بفعله، الغائب بصورته.

بهذا يتبين لنا أن البعد البشري في عناوين المجموعة الثانية، خاضع للبعد الطبيعي فيها (الطبيعي بالمفهوم الواقعي والفلسفي معا)، وأن ذلك يجعلها قوية التشاكل مع المجموعة الأولى. كما أن الكاتب قام باقتطاعات متباينة في مجال الطبيعة الكونية مع إلغاء أي حضور إنساني في البنية السطحية للتعبير. فالفراشات تحيل على الجمال والبراءة والضعف وعلى الاحتراق الفاجع بالنار، وعلى خضرة الطبيعة وازدهارها. وتحيل كلمة "الطرائد" في دلالتها، على مجال الحيوان في صراعه وتنافسه من أجل البقاء وخاصة ضحاياه. فيما تحيل دلالة "العناصر" على أصول الكون الأولى.

وقد قدم أمين صالح هذه العناوين باقتصاد لغوي لم يتعد كلمة واحدة أحيانا مع تعريف جلها. وتفيد اسميتها الثبات والمطلق. وباستثناء عنوان واحد هو "هنا الوردة، هنا نرقص"، لم يرد أي فعل في باقي العناوين الخارجية عند أمين صالح. حتى العنوان السالف خضع فيه الفعل للمركب الاسمي.

يتحرك متخيل القراءة في المجموعتين الأولى والثانية، بعيدا عن إرغامات السرد المعاصر، الروائي والقصصي، ليخلق توقعا لنص اشتغل على مطلق الكون. إنه أقرب إلى توقع أفق الأسطورة والملاحم والشعر…

وبما أن الشعرية العربية المعاصرة أبعد عن إعادة إنتاج الأساطير والملاحم، فإن الأقرب في آفاق توقع نصوص تلك العناوين، هو أفق التوقع الشعري، الخاضع في حالتنا هذه لتوتر مسافة ناشئة عن تجاذبات الدلالة، دلالة العناوين من جهة ودلالة الحواصر النوعية المعلنة والمضمرة، من جهة أخرى.

إن الانتقال إلى قراءة النص، يمثل اختبارا لتوقعات القراءة واستكشافا للطرائق التي تعالق فيها النص وعنوانه. ففي مرحلة تلقي النص، تكتشف القراءة صدق أو خيبة توقعاتها. وفي هذه المرحلة أيضا، تتم معرفة باقي الآليات التي اتبعها العنوان في إنتاج الدلالة، فيواجه التلقي، النسق الرمزي الذي لم تكن استراتيجية العنوان سوى تمهيد له. ولأن السرد المعاصر أبعد من البقاء في أسر المطلق الكوني والطبيعي من حيث الخطاب، فإن النص سيخلق في التلقي تصدعا بنقله من الأفق الذي ولدته العناوين البدئية، إلى أفق المرجعية الاجتماعية، حيث المدينة وشروطها، وحيث الأزمات المستفحلة للإنسان اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا…

إن استراتيجية العنونة في كتاب "العناصر" مثلا، تحول التلقي في مرحلة أولى من التمركز حول الكون إلى التمركز حول الجسد، في شكل انقلاب في التراتبية بين الكلي والجزئي، وبين المطلق والمحصور. الجسد يصبح هنا هو مركز الكون. هو الفضاء الذي تجري فيه الأحداث وتتشظى فيه الذات. وهو الذي ينقل التلقي في مرحلة ثالثة إلى التشكلات النصية لأنظمة المجتمع وأنظمة السلط.

في قصة "خفافا تمشي وتضيء" من "العناصر"، يتقدم "جذع امرأة" الأحداث بوصفه المكان المركزي الذي تتولد منه القصة. فمنه تخرج الشخصية الأساسية: "من الخاصرة تنحدر فتاة". تحدد القصة الفتاة في البداية بعمرها (ستة عشر عاما) ثم تدرجها في فضاء كوني متخيل، تجعلها فيه فتاة ملائكية تستجيب لها الطبيعة كأي إلهة صغيرة. ويقدم هذا المشهد بلغة وسرد شعريين، فالأحداث استعارية والفضاء متخيل أدواره المكان والزمان معا. نقرأ من المشهد:

"ودون أن تدري تلفي نفسها تسير على عشب طري يتموج كفاكهة سكرانة وينحني خاشعا للقدمين الحافيتين اللتين تدوسان بخفة كأنهما ريش مستعار من غيمة سخية، ولا ينسى العشب أن يدغدغ، في شقاوة، باطن القدم لينتشي برنين ضحك هذه الفتاة المتباهية بصداقة الدم الرائق القاطن في هذا الجسد الجميل الذي يتحرك الآن مجتازا العشب ليبدأ في خوض الضباب القادم من الجهة المقابلة" (3).

يستجيب المشهد لأفق التلقي الذي يحتمل أن يكون نشأ عن قراءة العنوان البدئي وخاصة إذا تم استدعاء باقي عناوين أعمال الكاتب. لكن القراءة سرعان ما تتعرض كما ذكرنا، لتصدع مفاجئ يتشظى معه التأويل. إذ ينتقل السرد من رصد جمالية الطبيعة واستراتيجيات المتخيل الميثولوجي والأسطوري، إلى الصراع القاسي لصدمة الواقع. وتتم هذه العملية بخلق مفارقة في فضاء السرد، من فضاء الطبيعة البريئة المتسمة بكرم عطائها، إلى المدينة المتسمة بوحشيتها. إنه انتقال من المقدس إلى المدنس كما يعبر عن ذلك هذا المقطع:

"وهي ـ في هبوطها ـ تتمعن مأخوذة بلا حذر، إلى أن تشعر بسطح أملس، كأنه سهل قطن، يلامس ظهرها، فتلتفت لترى نفسها طافية على ظهرها، فوق مياه بحيرة محفوفة بالصفصاف، وعلى بعد، وزات تقرع الماء أثناء عدوها بأجنحتها. إذن تستطيع هي أيضا أن تطأ الماء النائم. تنتصب واقفة وتذرع البحيرة مغتبطة، وحين تدس يدها في الماء، تقطف تفاحة ثم تعبر جذر البحيرة لتصل إلى زقاق مسور بالزعيق والأسمال الرثة، وعند المخبز تنتظر دورها لتشتري أرغفة سخونتها تلسع" (4).

بعد هذا المشهد، ينفتح السرد على حكاية أشبه بنموذج القصة الواقعية الأخلاقية، لكن بعد تعريضها هنا لهدم نصي بإدخال عناصر الخارق والشعري وتجريد السارد من أسلوب الوعظ. سنعرف أن الفتاة تسمى نعيمة وأنها تريد الحصول على رغيف لأمها الجائعة التي سبق لابنها الصغير أن مات جوعا.

ولأن الفتاة نعيمة لا تملك نقودا، فقد أرادت مقايضة الرغيف بالتفاحة، لكن صاحب المخبز لم يرض بذلك وطلب منها مقايضة الرغيف بالجسد وليس بالتفاحة. (لنتذكر هنا دور التفاحة في المحكي الديني). ودون أن يمدها بأي رغيف يقوم الخباز باغتصابها. منذ تلك اللحظة، تتشرد الفتاة بعد فقدانها لبراءة جسدها ولأمها. ومن خلال تشردها ووجهة نظرها تنقل لنا القصة مشاهد للبنائين ومحلات الملابس والحلوى والألعاب، ومشهد الطفل حميد المشرد، وعتالي الميناء. وفي أثناء تشردها تظل الفتاة معرضة دائما للاغتصاب دون أن يفقدها ذلك دهشة البراءة والجهل الطفولي بما يحدث لها وما يجري حولها من أحداث. مشردة ممزقة الأثواب، متوهمة وجود تورم في ركبتها، تمضي في سيرها حاملة فانوسا، كأنها وحدها تملك الدليل.

إن بناء هذه القصة غير بسيط، يندغم فيه الخارق بالواقعي، والطبيعي بالاجتماعي والمقدس بالمدنس. وهذه الخاصية في التركيب تطول جل أعمال أمين صالح كما سنرى في مبحث لاحق.

إذا كانت المرجعية الطبيعية الكونية للعناوين موظفة من أجل استراتيجية مقصودة لخلق تصدعات في التلقي، فإن الحوار الناشئ إما عن تعارض أو تناوب أو اندغام خطابات النص، يهيئ للكاتب إبداعية للنص تجعل موضوعاته تتبادل الأدوار منتقلة من حالة لحالة عبر مساراتها السردية والدلالية وفضاءاتها الاستعارية. بيد أن المرجعية الثالثة من مرجعيات العناوين، تنهض بدور آخر في مجال تشكيل التلقي الشعري خاصة.

وتشترك مجموعة العناوين المصنفة في هذه الخانة، في كونها تتضمن علامات تنويعية (نسبة إلى حقل الأنواعية). ويتمثل ذلك في كلمات ـ مصطلحات : أغنية وترنيمة ومدائح. ولا تخطئ القراءة الأولى ـ دون شك ـ في جدولة تلك العلامات ضمن خطابات الشعر، مع قياس الفارق بينها:

أ ـ العنوان الأول: أغنية ألف صاد الأولى: يشتغل هذا العنوان مع تعيينه الأنواعي في تباين داخلي. فكلمة "أغنية" تؤشر إلى رافد من روافد الشعر، فيما تؤشر كلمة "رواية" إلى نوع بليغ مغاير. إنها حالة أولى لدينامية تتولد في التلقي. العنوان يفتح أفقا معينا ليتدخل المؤشر التنويعي لتعديله وخلق أفق جديد تتطلع إليه القراءة متسائلة: أية رواية هذه التي تمتح من حقل الشعر ؟ وما دامت الرواية مخالفة للشعر، فإن تقاطع الطرفين سيفقد الرواية صفتها الروائية المتعارف عليها نقديا ويحولها إلى نوع هجين؛ رواية شعرية مثلا… زد على ذلك كون الحرفين (ألف صاد) يحيلان على اسم الكاتب أمين صالح. ولا بد أن يكون لهذه الإحالة أثر ما على القارئ الذي قد يتهيأ لتوقع كتابة سيرذاتية. أما كلمة "الأولى" فقد تدفعه للتفكير في كون الكتاب يمثل قطيعة مع ما سبقه، وفتحا لمسلك جديد في مسار إبداعية الكاتب.

ب ـ العنوانان الأخيران: ترنيمة للحجرة الكونية + مدائح: يمثل هذان العنوانان حالة مخالفة لسابقتهما. فلا يوجد ملحقا بهما مؤشرٌ أنواعي يعدل من توقع المتلقي لإحالتهما الشعرية. إن العلامة المكونة لكل واحد منهما غير مشدودة إلى مؤول ضمن العنوان الفرعي. وربما يتوجب الرجوع إلى مؤول ضمن النص المحيط (بتعبير جيرار جنيت)، أي باستحضار الكتابات الأخرى للكاتب. ولا شك أن أفق انتظار القارئ الذي سبق له أن قرأ لأمين صالح أو قرأ عنه، لن يتجرد من تأثيرات ذلك المحيط، فيستعد لقراءة النصين الأخيرين بوصفهما صادرين عن كاتب قاص.

غير أن هذا الأفق سيخيب توقعه بمجرد تصفح المتلقي للكتابين، حيث يؤشر الفضاء الطباعي للصفحات لمزاوجة بين استعارة شكل الكتابة النثري المسترسل، وشكلها السطري الشعري المتقطع بالوقفات. وستتحقق القراءة بعد ذلك من شعرية النصين معا.

إن لعلامتي "ترنيمة" و"مدائح" صلة مباشرة بالشعر وخاصة بالغناء. وإذا كانت الترانيم ملازمة للغناء، فإن المدائح تحتمل بدورها أن تكون مدائح إنشادية في شكل ابتهالات جماعية يتغنى بها. لكن المجال الدلالي الأنواعي الخاص بالعلامتين، كاف في حد ذاته لحملنا على التسليم بإحالاتهما الشعرية؟

لقد واجه روبرت شولز إشكالا مماثلا حين وقف متسائلا أمام نص ورد على الصيغة التالية :

"مرثية" ELEGY سأعرضها على من Who would I Show it to.

انصب تساؤل شولز حول ما الذي يجعل من هذه الجملة قصيدة. فأجاب: "بالتأكيد لولا عنوانها لما كانت قصيدة. "لكنه نبه إلى" أن العنوان وحده لن يؤلف النص الشعري. وليس في وسع العنوان والنص الشعري معا أن يخلقا قصيدة بمفردهما" (5).

لعلنا لسنا هنا في مواجهة "المأزق" النقدي نفسه الذي واجهه روبرت شولز وهو يتعامل مع نص مكون من عنوان ذي كلمة مفردة وسطر واحد. فمن حسن حظ القراءة، أن أمين صالح هيأ لها متنا نصيا طويلا تختبر فيه أسئلتها وتصطدم فيه بتشظي تأويلاتها وتلقيها.

أما لو طرحنا على أنفسنا سؤال شولز مع حصره في علامة العنوان، فإن إجابتنا قد تلتقي مع إجابته وقد تختلف نسبيا معها. فتلتقي معها في ما لَوْ رَكَنَّا إلى السائد في لغة الترانيم والمدائح، احتكاما إلى الذخيرة البليغة وخاصة في مجال المديح، التي يغلب عليها الشعر .أما اختلافنا النسبي مع إجابة شولز فيرتد إلى مراعاتنا "الأقلية" النصية التي تم فيها توظيف النثر (النثر الشعري) في الترانيم (الترانيم الدينية) والنثر "الفني" في المديح، (المديح النثري في التراث العربي). واللغة في الحالتين إما لغة شعرية أو مجاورة للشعر. فالترانيم تحتاج لضبط إيقاعي معين، أما المدائح فملزمة بتوظيف لغة غير نفعية مادام مقصدها وصف الجمال والجميل بما في الجميل من فضائل وبما في الفضائل من جمال وبما يلزم الفضيلة والجمال من مبالغة في الوصف واستثمار لبلاغية الصورة. أما هل احتفظ المديح في نص "مدائح" بهذا الأفق التأويلي، فذلك سؤال آخر يتعلق بدراسة النص في ذاته، وسنحاول تقديم إجابات عنه في المحاور والمباحث اللاحقة.

للعناوين إذن استراتيجيات في دعم ترابط النص من جهة وتمكين القارئ من حوافز للتأويل من جهة أخرى. وفضلا عن ذلك، تشتغل مدارات العنونة بموازاة مدارات التنويع والميتالغة في دعم حوارية النص المتعلقة ببنياته النوعية والنصية وفضاءاته المعرفية والثقافية، وخاصة على مستوى تلقي علامات تلك المدارات.

لقد تنوعت أعمال أمين صالح بين "القصة" و"الرواية" والنص غير المجنس والترجمة. وحين ندرج هذه التنقلات ضمن سيرة واحدة للكتابة، فإننا نقف على وجود حوارية، مردها إلى مقصدية جمالية تَتَغَيَّى تنويع أشكال التجربة بمنحها أصواتا مختلفة في الجهر بملفوظها الجمالي. إنها إذن تجربة واحدة كبرى تتقاطع فيها تجارب صغرى، تتفرد كل واحدة بلغتها وبجماليتها. ولم تكن كل محطة من محطات التجربة لتتخلق، دون أن يحضر في وعي الكاتب باقي التجارب، بمشمولاتها المفاهيمية والتنويعية والعنوانية.

لا يمكن لنا مثلا أن نقرأ نص "مدائح" إلا إذا اعتبرناه نصا يحاور غرض المديح ويقيم مع ممارسته النصية تفاعلا عبر طرائق الاستعارة النصية والموضوعاتية وعمليات التحويل أو الهدم أو المحاكاة، التي يتعرض لها أو يمارسها في مرحلة انبنائه .

وحين نسترجع عناوين المجموعة الثالثة من عناوين أمين صالح، فإننا نجد القراءة وهي تتلقى علامات: مدائح وأغنية وترنيمة، تستحضر دون شك، بوعي نقدي أو في لا شعور القراءة، تجارب أخرى، لها مدائحها وأغانيها وترانيمها، متسائلة بالتالي: كيف يحاور النص الحاضر نظيره الغائب ؟

ويمكن لهذه الحوارية المتولدة بواسطة التناص والإحالة على المجالات المفهومية المتصلة بمدارات العناوين، أن تعزز بدراسة معطيات نصية تؤخذ مأخذ المقارنة والمقايسة. حيث نتأكد في أعمال أمين صالح، أن حوارية نصه الشعري الملتبس ظاهريا بالنثري، بل والنثري أيضا، تجد بدءا من عناوينها، مفاتيح مناسبة لاكتشاف إبداعيتها، وخاصة من جهة انصهار الخطابين الشعري والنثري السردي وتحولهما إلى دينامية فاعلة في التلقي والنص معا.

***

خطاب الميتالغة

قد يكون توظيف الكاتب للصوت النقدي داخل أعماله الإبداعية، مجرد ترسب لثقل الأنا الحقيقي. "أنا" الكاتب التاريخي المشتغل فعليا في وعي الكتابة. فتتحول إلى مجال تصريف للرأي النقدي. غير أن ذلك الحضور، فضلا عن شهادته على انشغال الكاتب بهاجس الكتابة، قد يندمج في اللغة النصية بوصفه صوتا حاملا لوظيفة بانية متشاكلة مع باقي وظائف النص ومكوناته، داخل المصهر نفسه لخيمياء اللغة الأدبية .

وبقدر ما تحمل الميتالغة وظائفها الداخلية، يمكن لها أيضا أن تكون مجال استثمار من طرف الكاتب، لتعزيز مقاصده التواصلية في تشكيل أفق معين للقراءة وتعديله بما ينمي وعيا جديدا في عملية التلقي يتحرر مثلا ـ في حالة وجود مقاصد تحديثية ـ من أسر القوالب الجاهزة المعدة قبليا لخندقة الكتابة في خانات غير قابلة للتجاوز أو حتى للتحاور. وبذلك يتضافر المنجز النقدي والمنجز الإبداعي معا، في عملية تحديث التلقي. وفضلا عن ذلك تمثل الميتالغة بالنسبة للناظر في البلاغية (أقصد الأدبية بعامة)، حقلا مناسبا للوقوف عند الوضع النصي والأنواعي للأثر، وخاصة من جهة العلاقة بين الشعري والنثري كما في حالنا هذه.

وأعمال أمين صالح تستجيب لهذا الأفق، ليس فقط، من حيث اختياره للكتابة العابرة للأنواع وتشغيله لمحافل مفهومية وأنواعية في العناوين، ولكن أيضا، لأن في نسيج لغة نصوصه، عدد غير قليل من المفاهيم النقدية والمصطلحات، بصيغها الفعلية والاسمية، تقوم بفاعلية في التلقي وبفاعلية في التوليد النصي وخيميائيته. نقرأ في المقطع رقم (52) من نصه الطويل "مدائح":

" ليس شعرا

ليس نثرا

مد من البوح ينمو في ويهب

هبوب الوقت في الحنين

هبوب الرماد في الأنين

اللذة الخالصة في البوح البريء من الإثم

البريء من التملق

لذة المديح في مهب الحمى حيث يندلع حضورك كاللهب" (1).

إن الصوت القائم بالتلفظ في هذا المقطع، ليس بالضرورة صوت أمين صالح. إنه الصوت نفسه الذي يقوم بإنجاز مهمة التلفظ والحوار في مقاطع أخرى من "مدائح". لذلك نقول إنه الصوت القائم بصياغة خطاب المديح، ممثلا لـ"الأنا" الشاعر غير المطابق، ضرورة أيضا، للأنا التاريخي الواقعي.

يتنصل الصوت إذن، من تبني أي تصنيف شكلي مفضلا فعلا لغويا نفسيا من الأفعال الكلامية، هو فعل البوح. نحن هنا أقرب إلى المقولة النقدية التي دعت لإلغاء الحدود بين الأنواع الأدبية بحجة أن اعتماد تلك الحدود، يمثل ضربا من التقسيمات المدرسية المتسلطة على الإبداع الذي يظل ـ في رأي تلك المقولة ـ موحدا في صدوره عن الحدس (2). وسواء أكان مصدر الإبداع هو الحدس أم البوح، فإننا في الحالتين، أمام تأكيد على تجذر التعبير في الذاتية والحميمية. فالبوح لغة لأعماق الذات، بل فعل من صميم خباياها وأسرارها. وقد يكون هذا الفعل هو أقصى درجات الأفعال الكلامية المعبرة عن تطابق القائل والقول والمقول.

لا يحتمل البوح الكذب والشك. إنه قرين السر الذي لا يجاهر به إلا لأقرب المخاطبين للذات. بل يفترض فيه أن يوجه للمتلقي الواحد المؤتمن على حفظ رسالة خطاب البوح. ربما لهذا السبب، يؤكد الصوت البائح على صفة البراءة في البوح، وعلى تنـزيهه عن الإثم والتملق.

وبمسعى التنـزيه هذا، ومقارنة بين التعيين السلبي للخطاب، بكونه ليس شعرا وليس نثرا، وبين تعيينه الإيجابي بكونه بوحا، نخلص إلى نتيجة مفادها أن الخطاب المنخرط في الشعر أو في النثر، خطاب قابل للإثم والتملق بخلاف خطاب البوح. لماذا هذا التمييز؟ يبدو أن الدافع إليه هو بحث الذات البائحة عن لغة وخطاب مغايرين "مطهرين" من إكراهات التاريخ الأدبي. أما الشعر والنثر، فالظاهر أنهما راكما ـ في نظر الذات ـ أنماطا تعبيرية ومقامات تبالغية (تواصلية) جعلت الخطاب يبتذل ويوظف في مقاصد غير "بريئة". ويتضمن هذا الرأي حكما بكون الشعر والنثر معا غير قادرين على إمداد الذات بلغة أو خطاب مناسب لطريقة بوحها ولبوحها نفسه.

لكن أنى لتلك الذات أن تقاوم سطوة التاريخ الأدبي بنجاحها في التخلص من المواضعات المكرسة فيه؟ وأنى لها أن تجترح لغة أخرى غير الشعر والنثر، وإن لم تكن لغة شعر أو نثر معا، فماذا تكون؟ ألسنا مجددا أمام خيمياء الكتابة؟

لم تستطع الذات المضي في "تنكرها" لطبيعة خطابها، ولم تستطع الاحتفاظ ب"البوح" عاريا من أي نعت أنواعي إلا لزمن قصير في القراءة. إذ أضافت إليه نعتا متواضعا عليه من مشتقات الشعر والنثر، هو المديح. ويحتمل أن تكون القراءة قبل ذلك قد "حصنت" نفسها من هذه الهزة النافية السالبة، بتبنيها لأفق ما لقراء ة النص، استنادا إلى المدارات المفهومية والإيحائية للعنوان البدئي الخارجي. ولنقل، في مجاراة ظاهرية لهواجس الذات البائحة، بأن ما قدمته "ليس شعرا، ليس نثرا"، لكنه "قالب" ما، من قوالب المديح، غير سابق للنص، بل صنيع خطاب البوح فيه.

إن خطاب البوح يفترض لغة صافية خالية من "شوائب" التعبير، لغة مكثفة وبليغة، قادرة على ترجمة العالم الداخلي للذات. إنه وضع آخر لتفجير التعبيير، فكيف للغة صادقة وأمينة ومباشرة، أن تحتوي العالم اللامتناهي المتصارع للذات؟ قد لا ينحل هذا السؤال إلا إذا عددنا فعل البوح فعلا خيميائيا يمتلك أسراره في تصفية لغة الذات وصهرها لإبراز جوهرها. ولينجح في ذلك، عليه أن يتحول إلى صمت مطابق للسكينة الثاوية في أنطلوجيا الذات. لغة الصمت وحدها قادرة على التخلص من إكراهات التاريخ الأدبي. "ليس شعرا، ليس نثرا"، إنه صمت يحكي دون أن يمارس منطق الحكي، إذا "لا شيء في جرار اللغة":

" الصمت مرآة تستنطق المزامير الخرساء

والتنهيدات المحظورة تستقرئ نزيف الكلام.

لا شيء في جرار اللغة. لا سرد ولا إطناب.

ثمة ريح تجري، عتمة تهدل، وسفينة تهرول على جرف الأفق.

وبيننا صمت سيد ينصب أعمدته وعتباته وأدراجه ومصابيحه.

وفي الصمت بلاغة، وأية بلاغة ! !" (3).

تعاني الذات المتلفظة في المقطع " مأزقا" في التعبير. إن بحثها عن كتابة جديدة يوقفها أمام الباب المسدود للنص. الصمت ملجأ تحتمي به البلاغة القصوى المتماهية مع أنطولوجيا الذات. لكن الصمت لغة سرية لا يتلقاها سوى المتلقي المتماهي مع صمت الذات المتكلمة. أي المتلقي الصادر من البوح ذاته.

إن الذات منـتبهة في وعيها الميتالغوي، إلى حدود المفارقة بين اللغة ومرجع التعبير، مدركة أن رهانات البوح لن تفي بشرط التواصل مع المباح له أو الممدوح. لذلك جعلت الصمت لغة للغة، أي لغة للغة البوح، مبقية على البوح قرين الجوهري المتنامي في أسراره وغموضه.

لكن لا بد من لغة ثالثة يتم بها تقديم لغة الصمت. وستكون اللغة الثالثة هي لغة الكتابة. وبذلك نواجه تمفصل لغات ثلاث هي: لغة البوح/ لغة الصمت/ لغة الكتابة. تقول الذات عن لغتها:

" الأحلام خاصة إلى حد أنها تستعصي على البوح، أو تتسمم صورها ما أن تكشف للعيان.

وأنا أكتب، أتصدق بحلم فائض.

سر ما، صغير متهور، تسرب مع الحلم.

لكنه لا يكشف بل يموه، يعطي كثافة أكبر للغموض" (4).

في ميتالغة أمين صالح، تأكيد دائم على انطواء النص على المبهم والغامض، وعلى الخصيصة الانفتاحية لشكل التعبير. ومن ذلك ما نسجله في كلام السارد الشعري في كتابه "ترنيمة للحجرة الكونية"، وللنص المقتبس علاقة بمدارات المديح:

"ولأجلك أرتجل كلاما مبهما تتبعثر ألفاظه أو تتكتم، كأنه يمتدح وزنك" (5).

ويتوازى ذلك مع حضور بارز لمدونة من المصطلحات في نسيج اللغة، مثل الحكاية والحكي والتخييل... بيد أننا سنكتفي من ذلك بتتبع دال "المديح" وتمثله النصي في كتاب "مدائح" خاصة.

إن "المديح" بصفة أنه علامة تشتغل في مجال التعيين الأنواعي، له جذور في أعمال الكاتب. ولم يكن بروزه في صيغة عنونة رئيسة في عمله هذا سوى حالة ضمن مسار تحولات اشتغال علامته في أعمال الكاتب السابقة. وفي النصوص المتوافرة لدينا، نص مؤرخ بسنة 1983 من كتاب "العناصر". في هذا النص المعنون ب" ذاكرة الظهيرة" نقرأ: "مجرد إشارة منها، إيماءة، رفة هدب.. ستجعله يعدو كالأيل إليها ليسفح في حضنها كل تعبه ومراثيه ومدائحه" (6).

وفي كتابه "ندماء المرفأ، ندماء الريح" نص كامل، وهو الخامس والأخير من نصوص الكتاب، يحمل عنوان "غبار المدائح" (7).

ونقرأ في كتابه "ترنيمة للحجرة الكونية" عدة إشارات للمديح، من بينها، ما يلي:

- "أيتها الشبقة العفيفة.. أرصعك بالمديح، وابل من المديح". (من النص الأول "الظل الساكن، الشمس الدليل" المؤرخ سنة 1990) (8).

- "كأنه يمتدح وزنك، إطارك المزخرف، خفة الغبار القليل الذي يعتلي سقفك." (من النص الذي يحمل الكتاب عنوانه، والمؤرخ سنة 1993 ) (9).

تطلعنا هذه الأمثلة على تحويلين أساسين أحدثهما أمين صالح في خطاب المديح، وهما:

ـ نقل المديح من المخاطب الرجل، صاحب السلط الفعلية، إلى المرأة المعشوقة برمزيتها المتعددة.

ـ نقل المديح من الغيرية، أي تمثيل صفات الآخر كما يفترض أنها موجودة فيه، إلى تمثيل صفات الآخر كما يفترض أنها نابعة من إدراك الذات له.

والمديح بهذا الفهم، لم يصطلح على تخصيصه للمرأة. فالبلاغية العربية درجت على تخصيص هذا الموضوع بغرض "الغزل". ويبدو أن أمين صالح لم يجد في الأعراف التقليدية لخطاب الغزل ما يناسب تشكيل مقاصده من المرأة. فالغزل ظل محصورا ـ باستثناء إبدالاته الصوفية ـ في مقامات تواصلية معينة مع تضييق موضوعه في ذكر مفاتن المرأة.

ومع أن ذكر تلك المفاتن هو في حد ذاته مديح ما دام يتوجه به لإبراز المحاسن لا النقائص، فإن البلاغية العربية ميزت بين ذكر محاسن الرجل بغرض المديح، وذكر محاسن المرأة بالغزل. وداخل حدود كل غرض، تمت مناقشة أي نوع من المحاسن يلزم الشاعر، النفسية أم الجسدية. والغزل كالمديح، موضوعه غيري. أي أنه ينبني على تشكيل ذات أخرى غير ذات "الأنا" المتكلم. لذلك يتميز التلفظ فيه بالتوجه من الأنا نحو المخاطب. أما إذا توجه نحو الذات نفسها، فردية أو جماعية، فإنه يدخل مجال أغراض أخرى مثل الفخر...

ولم يستعر أمين صالح مصطلح "نسيب" مع دوران مجاله التعبيري على العلاقة بالمرأة. ومرد عدم اختياره للنسيب، لكون الأخير موجها لخطاب الذات عن نفسها، من حيث ذكر لواعجها وشكواها. ولم يكن خطاب كهذا، ليسمح للكاتب بإنتاج معرفة شعرية قادرة على استيعاب وإنتاج صورة المخاطب النصي. فلا الغزل ولا النسيب ناسبا مقاصد الكاتب.

لقد كان في حاجة للغة لا تنحصر في إنتاج الخطاب الطهراني للذات (النسيب)، ولا في إنتاج الخطاب الجسماني المطهر (العشق الصوفي)، ولا في إنتاج الخطاب الجسماني الظاهري الغيري (الغزل). بل إلى لغة تقاطع بين خطاب الطهرانية وخطاب الجسمانية، بين الشوق الحسي والروحي وذاكرة الجسد المادي.

ولما كان الغزل محصورا في إعادة تشكيل صورة المرأة بوصفها جسدا أنثويا، فإن الكاتب، بقدر حرصه على أنثوية الجسد في التعبير، حرص أيضا على تجاوز ضوابط الغزل ومحدوديته، نحو محاسن ومفاتن أنثى أخرى، بقدر ما تتوارث جسدها البشري ينبثق منها جسد العالم. إنها أنثى متعالية على الأنثى ومنغمسة فيها معا.

لقد نعتت الذات خطابها بالبوح، بما في البوح من ذاتية وحميمية، ثم جعلت البوح مديحا، لتشاكل الطرفين في اللذة. وتنبعث لذة المديح من الحضور الجسدي الشهواني للمرأة، من حضورها الناري كما يفصح عن ذلك النص (ص 33). وبهذا يختلف مديح النص بلذته، عن نظيره التقليدي الذي كان الشاعر يلجأ إليه اضطراريا للحصول على منفعة أو مكانة أو تسوية وضعية معينة.

وسيعود النص في آخر مقاطعه لتأكيد التقاطع الذي أحدثه بين المديح والذاتي البوحي الحميم، رابطا بين البوح والاعتراف:

" بقايا اعترافات مؤجلة أخذت في ما بعد شكل مدائح

زوايا آهلة بالصمت تتردد فيها كلمة واحدة: أحبك" (10).

في هذا المقطع "ثلاثية" يمكن عدها إحدى أهم الأنوية التوليدية التي أنتجت بتشاكلاتها نص "مدائح":

| | الحب | |

| | النص | |

| المدائح | | الاعتراف

(البوح) |

ولنا أن نختار توليد حركة النص انطلاقا من أية زاوية من المثلث أعلاه، أو نبدأ بتشغيل أي تشاكل بين أي نقطتين واصلتين بين أضلاعه. ونظن أن عملا كهذا سيفضي بنا لمقاربة للأنساق الموضوعاتية وللمسارات التوليدية للعلامات. وليس ذلك من مقاصدنا في هذا المساق. قصدنا أن نشير إلى ما تحمله المحافل الشكلية من دلالات، وإلى انطوائها على إمكانيات حقيقية لاكتشاف الشروط التي تولد بواسطتها النص.

ولما كان الغزل يجاور المديح في حالتنا هذه، فإننا نجد ميتالغة "مدائح" تذكر دال "الغزل". لكن للتمييز بين غزلين متجهين نحو المرأة نفسها، وهما غزل "الهو" وغزل "الأنا":

ـ غزل الهو:

" يا المرصودة للتطفل والتأمل،

سأخبرك عن وشاية القناع

وخيانة القمر..

هكذا أنت دائما

والجميع يرشقك بخيوط الغزل" (11).

يُنجَز خطاب الغزل في المقطع بواسطة فعل قسوة هو "يرشقك". إنه غزل مادي جارح أشبه في قسوته برشق الحجارة. أما "الأنا" في المقطع، فيتواصل مع المرأة بواسطة فعل حميم، فعل بوح واعتراف: "أخبرك عن وشاية وخيانة". ليست المرأة بالنسبة للأنا جسدا للرشق والتطفل ولا حتى للتأمل (في هذا المقطع)، بل مخاطبة يقصد منها الائتمان على السر. ولا يمكن لذات تكَوِّن صورة كهذه عن مخاطبتها، أن تتوجه إليها بغزل مألوف، لا بد أن يكون غزلا متقاطعا مع الخطاب العام الذي هو المديح.

ـ غزل الأنا:

" ملء فمي حنين وغزل

ثمة زوبعة في جهة من القلب :

الغياب يحرث سواعد عنيفة

والجرح يتسكع كالليل

مقتفيا رائحة خطاك

المنحدرة نحو مشارف السفر.

وأنا وحدي،

ملء فمي رماد وأمل" (12).

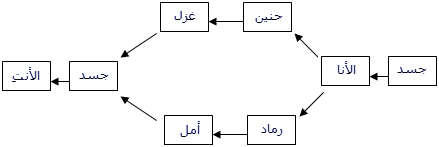

ينـزاح الغزل في المقطع عن مداراته المألوفة بانجذابه نحو علامات أخرى. فبالتجاور السياقي بين الغزل والحنين، تنتفي الحسية الغيرية للغزل، ناهيك بالتوازي التقابلي بفعل الدائرة النصية:

| ملء فمي حنين وغزل

ملء فمي رماد وأمل |

فقد قام التوازي بخلق بدائل في المحور الاستبدالي بين الحنين والرماد من جهة، وبين الغزل والأمل من جهة أخرى، مما أوقع الغزل في دائرة من ثلاثية هي (الحنين + الرماد + الغزل). ولإبراز عناصر التفاعل في هذا التوازي نعيد جدولته في هذه الخانات المسهمة:

إن الدائرة النصية المتضمنة في الملفوظ الخطابي، تولد بواسطة التوازي عددا من التشاكلات تؤشر إلى كون خطاب الغزل في "مدائح" فقد كل صلة له بالغزل المعروف. ولننظر في ذلك من خلال ما يلي:

- الحنين/الغزل: تشاكل في اتفاق الموضوع.

- الحنين/الأمل: تشاكل في اتفاق الزمن.

- الرماد/(الحنين + الأمل): تشاكل في تباين زمني الماضي والمستقبل.

- الرماد/الغزل: تشاكل في تباين موضوعي الجسد الميت والجسد الحي.

إننا أمام بلاغية جديدة، تتشظى فيها العلامات وتنمو الأضداد وتتسع العبارة لهدم الراسخ في الإرث التصنيفي. ولعله لذلك، فضل الكاتب اختيار صيغة الجمع النكرة في عنوان النص، أي "مدائح" بدل (مديح، المديح، المدائح.) إشارة منه إلى التعدد والكثرة. مما يفيد أن "مدائح" المعروضة للتلقي، تتقدم بوصفها مدائح مختلفة لكن متسقة ومترابطة في نص أصلي واحد. مدائح تتعدى الوصف بما هو ذكر لصفات ثابتة إلى ذكر للفعل وتشكيل للحدث. إنها مدائح تنفتح للحكي ولتناوب الخطاب بين الغيبة والحضور، وتناوب الموضوع بين المخاطب والغائب.

وترتيبا على هذه الصورة للمديح نتساءل: ألا نجد في أعمال الكاتب السابقة رسوخا للخطاب المدائحي، ليس على مستوى الميتالغة فحسب، ولكن أيضا، على مستوى تشكيل لغة النص نفسها؟

إجابة عن ذلك، نلاحظ أن أعمال الكاتب السابقة وظفت الخطاب المدائحي بخاصيات قريبة مما اتخذه في نص "مدائح"، مع ملاحظة أن الخطاب المدائحي في الأعمال السابقة لم تكن له الهيمنة على خطابات أخرى، بل جاء محاورا لها أو مندغما فيها. من أمثلة ذلك، هذا المقطع من كتابه "ترنيمة للحجرة الكونية":

" كنت الملتقى الموثوق للأفراد والأشباه، للشهود والأشباح، للنكرة ووصيفاتها، للثمرة ورموزها، للأسير والغواية، للمعلن والخفي، لليقين والظنون، للذاكرة ووسائل النسيان. فيك يجتمع الرائي ببؤسه وفرحه. بالمنكر وبما لا يذاع، بالنقيض الغامض أيضا.. تفتحين مصراعيك لاندلاق الصور واندلاعها، غير آبهة. تبتلعين الاقتحامات الهابطة أفواجا في شباك الألق..." (13).

وبما أن الذات منخرطة انخراطا وجديا في حبها وصبابتها، وانخراطا غرائزيا في شبقيتها، فإن مدائحها تغذو أشبه بنشيد تكريمي أو تمجيدي للمحبوبة. تلك التي تتسع للكون بما فيه الشهقة الأزلية التي تتخمر فيها الرعشة الأبدية الأولى للحياة.

وتكتسب المدائح في نصوص أخرى صفة نشيد رثائي مبطن بالمأساوية، مثل هذا المقطع الوارد تحت عنوان فرعي هو "لنـزهة الطوائف" من نص أصلي هو "غبار المدائح".

يتكون نص "لنـزهة الطوائف" من حوار بين شخصيتين، هما القاتل والضحية، ويرد المقطع المستشهد به ضمن ملفوظ "القاتل":

" نخاطبك يا سيدة الصور، يا الحاملة أثقال الخطيئة، انتخبناك مدينة لنا ووهبناك الأناشيد والمخطوطات، صرت بنا الأشهى والأفخم، وما طلبنا غير الأمان. لكنك نسيت. قد نقول خنت. نعلم – من السفك الذي انقض علينا بغتة- أنك مررت هنا وأن من مهودك المخرومة سقطت بويضات الحرب وفرخت مسوخا تجنح إلى الاغتصاب. تبتعدين من بغالك الدامية متحالفة مع صمت التلال وخشونة الطقس المتقلب عبر سراديب الصحراء كأن مسا من الشرود أصابك. أرسلنا خلفك المراثي والتراتيل لكن دون جدوى. أين تذهبين؟" (14).

المرأة المخاطبة في المقطع ليست بالتأكيد هي المرأة المخاطبة في "مدائح" أو في "ترنيمة للحجرة الكونية" أو في باقي التجارب النصية لأمين صالح، سواء منها المصنفة عنده تحت نعت "القصة" أو تحت نعت "النص" أو المتروكة لعبور الأنواع. فالمرأة خاضعة في تشكيلها للمقامات النصية ومقاصد التبالغ (التواصل). والمقارنة البسيطة بين المقطعين أعلاه، تفيد ذلك؛ ففي الأول تتماهى رمزية المرأة مع رمزية "الحجرة الكونية"، وتتماهى في الثاني بصيغة مباشرة مع الأرض.

وفي كل مقطع أو نص ينهض مديح المرأة الرمزية بوظائف شكلية لإنتاج الدلالات والبدائل الصورية لتلك المرأة. ويترابط هذا المعطى مع وظيفتها المزدوجة، من حيث هي صورة يتم إنتاجها ومن حيث هي نواة توليدية تنهض بأداء دور تكويني في تشكل النص ونموه وتفاعله.

ترتيبا على ما سلف ذكره نعد الحضور الميتالغوي اختيارا مقصودا يؤشر فيه النص نفسه لوعيه وشرط انوجاده في حقل البلاغية والتشكلات الأنواعية، ولدوره في التحولات التي يبني بواسطتها شكله ونصيته الخاصين به، وللمقاصد التي يريدها أن تكون فاعلة في التلقي. وسواء أتمفصل مع العناوين أو مع نسيج اللغة الداخلية، فإنه يعزز في النص، مبادئه الحوارية القائمة أيضا على خطابات أخرى.

***

خطاب الحواريـة

1- أية حوارية؟

تتميز الرواية-حسب باختين- بقيامها على المبدأ الحواري. فهي النوع الأكثر قدرة عنده على احتضان الملفوظات وأسلبة الخطابات. وبواسطة قصديتها الفنية، تستطيع الرواية توظيف مختلف اللهجات واللغات، وخصوصيات القول المتبادل بين المتكلمين، كل حسب نبرته وطريقته في التلفظ وتركيب اللغة، ففيها تتعدد الأصوات ووجهات النظر، تبعا لتعدد الشخصيات ومرونة السرد. أما الشعر في رأيه، فأقل قدرة على الاتساع لهذه الحوارية بحكم ارتباطه بالصوت الأحادي للمتكلم.

وقد أكد باختين ذلك في مواضع كثيرة من كتابه المعروف "استتيكا الراوية ونظريتها" الذي ترجم بعض فصوله محمد برادة في كتاب بعنوان "الخطاب الروائي". ومما قاله باختين في ذلك: "إن الشاعر محدد بفكرة لغة واحدة وفريدة، وبملفوظ واحد منغلق على مونولوجه. وهذه الأفكار محايثة للأجناس الشعرية التي يلجأ إليها. وهذا ما يحدد طرائق توجهه وسط تعدد لساني حقيقي. على الشاعر أن يمتلك امتلاكا تاما وشخصيا لغته، وأن يقبل مسؤوليته الكاملة عن جميع مظاهرها... لتحقيق ذلك، يخلص الشاعر الكلمات من نوايا الآخرين، ولا يستعمل سوى بعض الكلمات والأشكال بطريقة تجعلها تفقد رابطتها مع الطبقات القصدية في اللغة وبعض سياقاتها. إنه لا يجب أن نستشعر وراء كلمات عمل شعري، الصور النموذجية والمتوضعة للأجناس التعبيرية، غير الجنس الشعري نفسه، ورؤيات العالم (ما عدا رؤية الشاعر الوحيدة والفريدة) ولا أن نستشعر الوجوه النموذجية أو الشخصية للمتكلمين ولطريقة كلامهم، و"تنبيراتهم" المميزة" (1).

ويستجيب هذا التصور بالفعل "لشريحة" واسعة من المنجزات النصية في مجالي الرواية والشعر، بحيث يمكن الإقرار مع باختين، بأن الروايات لا تقوم لها قائمة دون انبنائها على المبدأ الحواري. وتقع الاختلافات بعد ذلك في مدى هيمنة ذلك المبدأ في كل نص على حدة، وفي مدى تمكن الروائي من تشغيله مبنيا على مقاصد جمالية موازية لنمو حركات النص، لا على هوس نظري بصوغ الإبداع على مقاس النظرية. ولا بد من تسجيل الفروق بين حوارية السرد الروائي بوصفه سردا مندرجا ضمن سياقات ثقافية معاصرة، وحوارية السرد غير الروائي وسرد الأنواع الكلاسيكية بما جاورها من سرديات عربية قديمة.

وإذا انضبطنا للحوارية الباختينية، فسنبعد جل الشعر العربي الحديث عن المبدأ الحواري. ولذلك نرى أنه لا بد-مبدئيا وبدئيا- من تسجيل وجود استثناءات سعت لكسر نمطية الخطاب الأحادي لهيمنة "أنا" المتكلم. وهي محاولات لم يخل منها الشعر القديم وشعر الإحياء، ونمثل لها بحوارية أحمد شوقي في "مسرحياته"، وإن لم تحقق حوارية قوية وظلت في الواقع، حوارية للصوت الواحد لا للأصوات المتعددة.

وسيتقدم الشعر الحر وقصيدة النثر تقدما ملحوظا في ابتداع طرائق متنوعة لخلق حوارية شعرية أكدت قابلية الشعر لتخطي الغنائية الضيقة. نذكر هنا خاصة، بقصائد السياب السردية ونصوص عبد الصبور المسرحية، ولوحات أدونيس الحوارية...

ولعل قصيدة النثر، على مستوى خطابها النقدي تحديدا، أكثر دعوات التحديث الشعري إلحاحا على تشييد بلاغية الشعر على الحوارية بمعناها الشمولي وليس بالحصر الباختيني الدقيق. فحوارية باختين لا يمكن لها أن تولد سوى عمل روائي. أما الشعر فلا بد من البحث في حواريته الخاصة، التي قد لا تمثل صيغ الحوارية الروائية سوى جوانب منها. وحتى في هذه الحالة، ما زلنا في الحقيقة مترددين في قياس الشعر على الرواية. ولا نعرف إن كان من المناسب أن نحكم مثل باختين، على حوارية الشعر، بمرجعيتها الروائية، بأنها ضعيفة. ومرد ذلك إلى القبول مبدئيا، بتبني حكمي القوة والضعف في النص الأدبي.

وربما وجب علينا أن نكف عن هذا النوع من القياس مع كونه مفيدا في المقارنة بين تشكل المحافل النثرية الروائية ونظيرتها الشعرية. وقد يكون من المناسب، كلما تحدثنا عن حوارية الشعر، ألا نتقيد بحرفية الطرح الباختيني، وأن نعتبر حوارية الشعر نسيجا نصيا يتشكل في القصائد بحسب حاجتها إليه. أي أن حوارية القصيدة لا يمكن الحكم عليها بالقوة أو الضعف، قياسا إلى الرواية، بل قياسا إلى قدرتها على التشكل شعريا، هذا إذا كان من الضروري طبعا أن نحتفظ بأحكام القوة والضعف. أما إذا تساءلنا حول ما إذا كان من اللازم أن نحتفظ أصلا بالمقاربة الحوارية، فإن الجواب عن هذا السؤال لن يتوقف على رغبتنا في الاختيار. فمنذ أن صاغ باختين أطروحته عن الحوارية، أصبحت ضرورة منهجية، ليس في النقد الأدبي فحسب، بل في علوم أخرى مثل التداولية وعلم الخطاب والشعرية وعلوم الاتصال. تنظر تلك العلوم إلى موضوعاتها من حيث كونها ناتجة عن حوار معين. ثم تختلف في ما بينها في صياغة مبادئ كل حوارية على حدة. فاللغة والأشكال الرمزية ليست سوى أحداث كلامية وتواصلية ونفعية وجمالية رهينة بوجود سياقات داخلية، وأخرى خارجية لأفراد، مرسلين ومستقبيلن تحدث بينهم ردود فعل، يتقابل فيها سلوكهم وأفكارهم وخطابهم.

وحين نضيق فهمنا ونحصُره في موضوع النص نلفي أن أي نص مهما كان نوعه، حتى لو كان مغرقا في الذاتية، لا يخلو من شكل من أشكال الحوارية. مجرد كونه نصا، يجعل منه حوارية لا نهائية مع النصوص السابقة والمعاصرة له في أشكال تناصية.

وكما هو شأن موضوعات العلوم الأخرى التي لها حوارياتها الخاصة، فالنص له أيضا حواريته إن لم نقل حوارياته. وإذا كان ذلك النص قصيدة، فمن المفيد أن ننتبه في صيغه الحوارية، لحوارية الإيقاع والصور والتركيب والمعجم والدلالة والمكون الأنواعي...الخ. أما إذا كان النص "قصيدة نثر" مثلا، فإن "ضمانة" حواريته تزكى بدءا من مصادقة المتلقين المتبنين لذلك المصطلح بإقرارهم الضمني بوجود حوارية ما، بين التعبيرين الشعري والنثري.

لقد صنف باختين مظاهر الحوارية اللغوية في الرواية في ثلاثة صور هي:

أ ـ التهجين، ويقصد به دمج لغتين اجتماعيتين في ملفوظ واحد، كأن يمزج الروائي بين لغتي المرافعة القضائية والبروتوكول الدبلوماسي.

ب ـ تعالق اللغات القائم على الحوار، ويتم بواسطة الأَسْلَبَة. أي أن يعيد وعي لساني معين أسلوب لغة اجتماعية أخرى كما هي، لغايات تخص موضوع الوعي المؤسلب (بكسر اللام). وتصبح هذه العملية تنويعا إذا أدمج فيها الوعي اللساني القائم بعملية الأسلبة، مادته الموضوعاتية أو اللغوية. أما إذا هدف الوعي إلى تحطيم اللغة التي قام بأسلبتها، بمعارضتها، فتصبح العملية " أسلبة بارودية".

ج ـ الحوارات الخالصة. أي تلك التي تمثل تبادل الملفوظات بين الشخصيات (2).

لقد أوردنا هذه الإيضاحات التي أصبحت معروفة، لنبين أن مظاهر الحوارية الباختينية أكثر ارتباطا بلغة الرواية. فاللغات الاجتماعية ووجهات النظر وصراع الايديولوجيات وتعارض الأساليب، مظاهر تندغم وتندمج في كلام الشخصيات وملفوظ السارد كما تقبل الانفتاح لدخول أنواع تعبيرية أخرى في نوع الرواية، كالاعتراف والشعر والرسائل.

والواقع أن المستوى الثاني المتعلق بتخلل الأنواع للرواية، بالغ الأهمية، ليس لأن باختين قدم فيه جهدا علميا متميزا فحسب، بل أيضا لأنه موضوع أثاره نقاد آخرون ضمن موضوع تداخل الأنواع عامة. وأعتقد أن سؤال ذلك التداخل، سؤال حقيقي في راهن الإبداع العربي، وخاصة في مجال قصيدة النثر والنصوص المفتوحة. وأهمية ذلك السؤال نابعة من كون النصوص المعنية، نصوص غير روائية بامتياز، بل شعرية أو تنحو منحى الشعر. وموضوع "الأنواعية" في الشعر، هو بالتحديد الموضوع الذي تلافاه باختين وهمشه في منظومته المنهجية والنظرية. لذلك يظل هذا الموضوع معروضا للاجتهاد وحوار المقترحات والمقتربات، وبخاصة في ضوء الممارسات النصية العربية الحداثية.

وفي نصوص أمين صالح، لا أرى أننا مضطرون لأن "نتصيد" مبادئها الحوارية، أو نلوي "أعناق" التراكيب لإرغامها على الإقرار بحواريتها. فالحوارية مبدأ مركزي من المبادئ المولدة لبلاغية نصوصه، سواء منها المجنسة أو غير المجنسة. لكن ذلك لا يفيد أنها معروضة حتى للقراءة السطحية، فهي كأي حوارية لنص حواري غير روائي، تواجه قارئيها بتحديات إشكالية، وخاصة في مستوى اكتشاف عناصرها وشروط اشتغالها، ولا يمكن للقراءة، مهما كان نوعها أن تدعي قدرتها على الإحاطة بكل البنيات الحوارية للنص، وبخاصة منه الشعري. ولا حل لها إذن، سوى إهمال بنيات وتمثلات حوارية لفائدة أخرى وفقا لشروط تكون عادة، خاصة بمعطيات النص ومقاصد القراءة.

وبعيدا عن التقيد بحرفية الحوارية الباختينية، وانطلاقا من تكوينية النص، ننتقل إلى حوارية أمين صالح، عبر مرحلتين، تخص الأولى حوارية الفضاء النصي وحوارية التخاطب، وتخص الثانية حوارية الخطابات.

2- الفضاء النصي والتخاطب

للفضاء النصي عدة مفاهيم، يهمنا منها في مساقنا، ما انتسب لفضاء الصفحة من حيث إبراز وظائف الخط وتوزيع الأسطر. ولا نظن أن هذا المحفل الذي نسميه أيضا بـ"فضائية الصفحة" و"تفضيتها"، يتطلب تذكيرا بمقوماته الفنية منذ أن تم اعتماده في النص الحداثي لغايات تنبع من صميم حوارية النص وتعدد خطاباته،أو لأخرى متوجه بها نحو التلقي البصري للنصوص.

ولأن للفضاء النصي للصفحة دوالا كثيرة، فسنقتصر منها على دالين نعدهما بارزين في بعض نصوص أمين صالح.

يتعلق الأول منهما بدوال هيئة الخط وشكله التي تطالعنا في نصوص قديمة نسبيا. منها نص "ذاكرة الظهيرة" (3). في هذا النص يعتمد الكاتب سمكين للخط الواحد. فالأسطر التي تهيمن فيها حكاية القصة القصيرة، تقدم بواسطة خط رقيق، لكن تتخللها مقاطع كتبت بخط سميك محتفظة بنوعية هيئة الحروف. وسمك خط المقاطع المبرزة بالنبر البصري، هو نفسه سمك خط العناوين، الداخلية.

وتتميز المقاطع المنبورة بصريا في "ذاكرة الظهيرة" باحتلالها حيزا في فضاء الصفحة مختلفا عن حيز المقاطع السردية المؤطرة لها، إذ باستثناء آخر المقاطع المنبورة بصريا الوارد في ختام القصة، احتل الباقي منها، الثلثين الأخيرين من يسار الصفحة. واحتل آخرها وسط الصفحة.

لن يعود أمين صالح في باقي نصوص مجموعته "العناصر" لتوظيف الخط في تمييز مقاطع دون أخرى بالنبر البصري، لكنه سيعود لذلك في نصوص كتابه "ندماء المرفأ ندماء الريح" (4). في هذا الكتاب سيقوم الكاتب أيضا بإبراز خط مقاطع دون أخرى لكن مع الاحتفاظ بنوعية الخط السائد في الكتاب كله. لكنه سيغير ـ مقارنة ـ بـ "العناصر" في الحيز الذي تحتله المقاطع المنبورة بصريا، ولن توزع في الحالة الثانية على الثلثين الأخيرين من يسار الصفحة. بخلاف ذلك، تواجهنا في الكتاب مقاطع منبورة بصريا تبتدئ من يمين الصفحة كباقي أسطر النصوص، مع ملاحظة أن بعضها يمتد سطريا كأي كتابة نثرية معيارية، فيما يحد بعضها الآخر بوقفات البياض، كأي كتابة معيارية للشكل السطري في الشعر الحر لدى رواده الأوائل.

أما في نصوص " ترنيمة للحجرة الكونية" (5) فلا نسجل باستثناء العناوين، أي تمييز في سمك الخط، وفي مقابل ذلك نجد حضورا أكثر كثافة للعبة السواد والبياض في الصفحة، من حيث توزيع الأسطر والمقاطع عليها. وفي نصه "مدائح" (6) سينتقل الكاتب من تغيير سمك الخط إلى تغيير نوعيته. حيث سيوظف نوعين من الخطوط، خط طباعي معياري وآخر في هيئة الخط اليدوي. ومن بين (152) مقطعا المكونة لـ"مدائح"، عرض الكاتب (71) منها في هيئة الخط المحاكي لليدوي دون أن يميز بين الخطين في استغلال حيز الصفحة أو في التوزيع السطري.

وإذا كانت الدلالات التي نهض بها الاشتغال "الخطي" في "العناصر" و"ندماء المرفأ، ندماء الريح"، تتوازى مع حوارية الأصوات السردية والضمائر وخطابي السرد والوصف، فإن دال الكاليغراف في "مدائح" ملتبس الدلالة ولا نعرف إن كانت مقاصد الكاتب منه، محصورة في تعزيز الجمالية البصرية، أم في محاكاة لغة البوح التي يتبناها النص، أم دلالات أخرى تعز عن الحصر وتتطلب قراءة أكثر استقصاء وفحصا.

إن دوال الكتابة والخط ممثلة أولى للفضاء النصي للصفحة، أما الممثل الثاني فهو توزيع الصفحة سطريا. ولا يخفى أن التوزيع السطري يأخذ طابعا معياريا في بعض الأنواع الأدبية وتفريعاتها الداخلية، فالرواية مثلا، تتبع عادة، توزيعا سطريا ثابتا ومتطابقا مع توزيع أسطر النثر، مع تمييز الحوارات في الصفحة. وكذلك الشأن في بعض النماذج الشعرية وبخاصة منها القديمة التي حافظت على هيئات ثابتة في استغلال فضاء الصفحة.

وفي أعمال أمين صالح تواجهنا محاولات جادة لهدم تلك المعيارية. وليس تشغيله للنبر البصري سوى مؤشر على ذلك المسعى، يعزز أيضا باستغلال حوار البياض والسواد الذي يحول الصفحة أحيانا إلى "مسرح" له (7).

وفي "مدائح" نلاحظ بروزا واضحا لحوار التوزيعين الشائعين، توزيع يتخذ هيئة الشعر في صيغة قصر أسطره (نقصد الشكل السائد في الشعر الحديث وليس في نماذجه المنزاحة)، وتوزيع يتخذ الهيئة المعيارية للنثر. ويتباين التوزيعان في "مدائح" بين استئثار كل واحد منهما بمقاطع خاصة، وبين تجاروهما أو تحاورهما في المقطع الواحد، مع توظيف خاص لبعض علامات الترقيم متمثلة في شرطات ونقط سميكة تتقدم أسطر بعض المقاطع لغايات تفصيلية كما في هذا المقطع:

" لمحت:

- شعرك الذي يتساءل برعونة على ضفة المدينة.

- رنين صوتك وقت يداهم الشرفات فتصيخ مبهورة.

- ضحكتك المتناغمة مع إيقاع المساء.

- بقايا اعترافات مؤجلة أخذت فيما بعد شكل مدائح.

- زوايا آهلة بالصمت تتردد فيها كلمة واحدة: أحبك.

- حركة انفتاح الباب والدخول الملائكي، والجلوس الأبهى على عرش ترتكز قوائمه على قلبي" (8).

تصبح الصفحة إذن دالا من دوال الحوارية في النص. حوارية متمفصلة الوظائف، وظائف منحدرة من التشكيل النصي الذي قد يتطلب تنويع هيآت الخط وتوزيع الأسطر، وأخرى موجهة للجمالية البصرية. ويتوازى ذلك مع مرجعيات خارج ـ نصية تتمثل في الاهتمام الملحوظ للكاتب بالصورة، سواء منها السينمائية التي قدم في مجالها مقالات وترجمات وسيناريوهات، أو التشكيلية، وخاصة في اختيار لوحات أغلفة كتبه.

وإذا رجعنا لأغلفة كتبه المذكورة في هذه الدراسة، فسنجدها، جميعها تضمنت لوحات تشكيلية، ثلاث منها من التشكيل السوريالي. ولا يخفى ما في هذا الاختيار المقصود من مساعي تأثيرية في القراءة توجه القارئ نحو آفاق معينة غير قابلة للمتعة الاستهلاكية بل للمتعة الإنتاجية.

وإذا كان الفضاء النصي يمثل محفلا لتوظيف حوار البياض والسواد في الصفحة، فإنه يمثل أيضا، في أغلب الحالات دعامة تسند التمييز الكتابي لحوار المتكلمين في النص. ويمثل هذا النوع من الحوار بدوره، دعامة مركزية لتنويع الأصوات ومقابلة الملفوظات ووجهات النظر ببعضها.

ولما كان الحوار ضروريا في السرد النثري عامة لنقل صوت الشخصيات، فإنه في الشعر ليس "ترفا" لغويا. بل مطلبا يرتد إلى نوعية الخطاب المهيمن في ذلك النص.

الحوار بهذا المعنى ليس من ابتداعات الحداثة الشعرية، ويمكن التذكير مثلا بنماذج عديدة في الشعر العربي القديم. (عمر بن أبي ربيعة وبشار بن برد...) قد يكون الصوغ الحواري القديم، ظل مندمجا في ملفوظ القول وليس مستقلا كما في بعض النصوص المعاصرة. لكنه ظل على كل حال، يعكس وجهات نظر متباينة في حكاية القصيدة. وفي النماذج الشعرية العربية الحديثة، ظهرت نماذج قدمت كليا بواسطة الحوار دون أي تدخل لموجه مؤطر، سوى من داخل ملفوظ الحوار ذاته، كما في نموذج من قصائد أنسي الحاج (9).

وفي نصوص أمين صالح توظيف للحوار بمختلف صيغه، المونولوجية أو المقدمة بواسطة المتكلمين، وبالاندغام في تعليقات وتوجيهات السارد، أو بخفوت صوت الأخير وانفتاح مجال السرد للنمو من خلال حوار الشخصيات كما في أحد نصوص مجموعة "العناصر" الذي استغرق فيه أحد الحوارات سبعة عشر ملفوظا دون تدخل السارد في خلال ذلك (10). وقد تم في المقابل عرض حوارات أخرى بواسطة أفعال كلامية مثل: "قال، قلت" (11) أو "همس، همست" (12).

وفضلا عن ذلك، نلاحظ وجود ثلاث صيغ من الحوار، أسهمت في توالد المتخيل الشعري. ونصطلح على هذه الصيغ كما يلي:

أ ـ حوار بنية الملفوظ النصي: ونقصد به صدور النص في شكل ملفوظ يحمل قرائن وجود المتلقي الضمني، المفترض فيه أن يكون الطرف الثاني في الحوار. ومن نصوص هذه الصيغة الحوارية، نص "الظل الساكن، الشمس الدليل" وهو النص الأول في كتاب " ترنيمة للحجرة الكونية". فقد انبنى هذا النص على خطاب وجه للمخاطبة، ليس لتبليغها مونولوجا ذاتيا أو جعلها موضوعا فقط، بل أيضا بوصفها طرفا تطلب الذات ردَّ فعل منه. ولا أدل على ذلك من توظيف النص لصيغ أمر أو سؤال، مثل:

- ماذا كنت تفعلين أوان هبوط الجريمة؟

- كفكفي الدمع.

- خديهم، خذيهم إلى المجابهة.

ب ـ حوار مولد لبنية نصية شعرية: في هذه الصيغة، يستثمر الكاتب بعض الأفعال ذات الإحالة الحوارية، ليحول الحوار من مجرد ملفوظ حامل لقيم تبالغية ذات رابط سردي بالنص، إلى معطى نصي ذي تكوين أنواعي. كما في هذا المقطع من مجموعة "العناصر" في محاكاته الرثائية البكائية:

" يتعثرن بالكلام: إنها القنابل تسحل المدائح، وتحزم البيوت سلائك من قش ومن حجر. ابتعد أو اقترب لنسفح في ذراعك ما ورثناه من صهيل الفاقة والتشرد. نحن أمهات القتلى اللواتي يشيعن الفوانيس في فجر مدهون بالعقاب. امض، فلا أنت حي ولا أنت ميت... " (13).

ج ـ حوار استعاري: فيه يتم خلق شخصيات معنوية ورمزية ومن الطبيعة، تولد ملفوظا قد يكون شعريا. كقوله في آخر نص من "العناصر": " افتحني. يقول البحر. ذُر بذورك في جهاتي" (14).

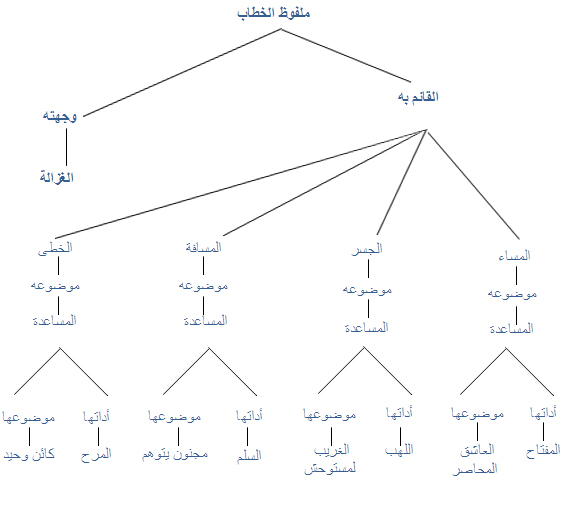

ونص "مدائح" من أقل نصوص الكاتب توظيفا لحوار الشخصيات، بما فيها الرمزية. ربما بحكم هيمنة اللغة الشعرية عليه. لكنه لم يخل مع ذلك، من صيغ حوارية وبخاصة منها الاستعارية كما في المقطع رقم (18). ففي هذا المقطع تتشخص المخاطبة في غزالة. أما مخاطبوها المتلفظون بالحوار، فهم بخلاف المتكلم، فاعلون رمزيون ندرجهم حسب ترتيب ظهورهم كما يلي:

- يقول لها المساء...

- يقول لها الجسر...

- تقول لها المسافة...

- تقول لها الخطى...

- يقول لها طيفه...

- يقول لها موته...

وينتج كل متكلم ملفوظا شعريا. لنمثل لذلك بالملفوظ الأخير:

" يقول لها موته:

سأكون نديمه الأخير، ووحدي سوف أصغي –لحظة احتضاره- إلى أمنيته الأخيرة، إذ يميل جانبا، متكئا على مرفقه الواهن، ليئن في أذني:

لا تأخذني قبل أن تأتي الحبيبة وتدغدغ جبيني بأناملها الرهيفة. أيتها الغزالة ضميني "(15).