كان الشاعر العراقي الراحل يوسف صايغ، من الذين تنوّعت اهتماماتهم وهواجسهم، من الشعر إلى المسرح إلى الرواية والفكر والاقتصاد. وفي حياة صاخبة، اتسمت بالنضال والنشاط الحزبي، والانحياز إلى القضايا الكبرى والأفكار الجديدة، تنقل كثيراً، منذ صباه وحتى رحيله، من طبريا إلى صيدا وبيروت ومدن أوروبية، وبالطبع في العراق.

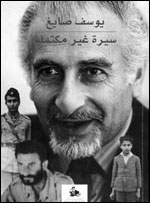

سنواته التكوينية الأولى منذ 1989 حتى 1950 تاريخ وفاة والدته، سجلتها، روز ماري صايغ، في 21 شريطاً، ضمن هذه المساحة الزمنية، لتعمد في فترات متباعدة (1996 ـ 1997) الى تسجيل سيرته ولكن بطريقة متقطعة بحيث بقيت تلك الفترة من بداياته، المادة الأساسية التي سجلتها روز ماري صايغ، وتنشرها بعد أكثر من 30 سنة في كتاب تحت عنوان "يوسف صايغ، سيرة غير مكتملة" (عن دار رياض نجيب الريس)، ليضع المقدمة أنيس صايغ.

هنا فصل من السيرة (الشفوية) تروي مجيء الشاعر الكبير في صباه إلى مدينة صيدا:

ذهبنا من الناقورة إلى صيدا بالسيارة، ثم صعدنا إلى المية ومية بالحافلة (الباص) الخاصة بالمدرسة. قامت أمي بزيارة مدير المدرسة، وعرّفته بنفسها، وذكرت له كيف أنها كانت تدرس في مدرسة البنات في عين الحلوة، أعرب السيد نسيم الحلو عن ترحيبه الشديد بها ـ وسألها: "كيف حال القسيس؟". كان الرجل قصير القامة، متين البنية، يلبس الطربوش طوال الوقت حتى أثناء حضوره القداس في أيام الأحد. وهو من شمال سورية، وكان يلفظ حرف "الراء" "ياء". ومن العوامل المشجعة لي أن اثنين من الأقارب كانا معلمين هناك ـ وفي الواقع كانا ابني عمة أمي، من البصّة، تزوجا وانتقلا للعيش في لبنان، ابراهيم مرقص وأخوه سامي. قالا لأمي: "لا تقلقي، رايحين ندير بالنا عليه، بنختبره وبنشوف الصف المناسب لقدراته". كانت أمي قلقة من أن يقبلوني في الصف الثاني أو الثالث الابتدائي إذ كنت قد بلغت الثالثة عشرة من عمري في ذلك الوقت. وقد أحضرنا معنا درجاتي الدراسية من المدرسة. كان ترتيبي "الأول" في السنوات الثلاث التي قضيتها في الدراسة في البصّة، ولكن ذلك لم يكن يعني الكثير بالنسبة لهم، قالوا: "مع شوية اجتهاد بيمشي حاله في الصف السادس الابتدائي".

قالت أمي: "هلأ جينا لمسألة الأقساط". كنا في زيارة للمدير في بيته. فقال: "بدّي أشوف كيف الأقساط وشو ممكن نقدم له كمنحة دراسية. علاماته منيحة. أبوه كان طالب عنّا، وكمان قسيس". ذهبنا إلى مكتبه، لا أستطيع أن أتذكر كم كان مقدار الأقساط ولكن أمي قالت: "شو؟ هالأدّ؟" ـ هالقد، أي: هذا القدر. عندما قالت "هالأد؟" قال المدير: "خلينا نشوف شو ممكن نعطيه". بدأ يفكر في الأرقام بصوت مسموع. فقالت أمي: "لسّه هادا كتير علينا" ـ فجعلته يخفض المبلغ أكثر. لو لم يقدموا لي ما يكفي كمنحة تساعدني على الدراسة، لكان علينا أن نقترض. غير أن أمي كانت قد أخذت معها كيساً من قطع النقد الذهبية كان مخبأ تحت ثوبها. قالت: "رح بيع منها قد ما بيلزم". فأصبت بالذهول. أخيراً تم الاتفاق. ثم اختبروني، وقرروا قبولي في الصف السادس الابتدائي.

أقامت أمي معي ثلاثة أو أربعة أيام، قبل بداية الفصل الدراسي مباشرة. ثم قالت لي: "مش رح ودّعك هون. بنروح على صيدا، بّوسَك، وبعدين بطلع بالسيارة". البكاء! ـ بكيت كثيراً. جاء المعلم، قريبي، معنا، وقال إنه سيتولى أمر عودتي. ولكنه أخذني أولاً إلى المدينة، وقدم لي شيئاً من "الكيك" وعصير الليمون في أحد المحلات. حين أويت إلى فراشي في تلك الليلة، مرّت ساعات قبل أن أستطيع النوم. وحتى في السنتين الثانية والثالثة، كنت أبكي قليلاً في بداية كل فصل، ولكن ليس كما بكيت في ذلك اليوم. ففي تلك الأثناء كنت طالباً سعيداً ـ لديّ أصدقاء، وكنا نلهو ونمارس شتى الألعاب.

أحرزت الترتيب الأول في اختبارات منتصف الفصل على مستوى الصف. كان هناك اجتماع عام للمدرسة كلها، ووقف مدير المدرسة وقال: "سأبدأ بأدنى الصفوف. خمنوا من الذين حصل على أعلى الدرجات! يوسف صايغ! كنا نظن أنه لا يستطيع اجتياز الصف السادس الابتدائي، ولكن المعدل الذي أحرزه هو 87 (من 100)، وقد قررنا ترفيعه إلى الصف الأول الإعدادي منذ الآن". وهكذا انتقلت إلى الصف الأول الإعدادي الذي كان فيه طلاب أعرفهم منذ بداية الصف وهم ـ رشدي المعلوف، وبشارة الطرابلسي، وعزت الزين.

عندما دخلت معهد جيرارد أول مرة، استغربت حين اكتشفت مدى تأثر الطلاب ممن هم في مثل سني، بإعدام فؤاد حجازي ورفيقيه على يد البريطانيين. أتذكر كيف أن رشدي المعلوف الذي جمعتني به الصداقة في غضون الأسابيع القليلة الأولى من الدراسة، بدأ يتحدث في السياسة لأول مرة، وتحدث منذ البداية عن هؤلاء الثلاثة، وكيف كانوا أبطالاً. وقد رشح ذلك رابطة إضافية لعلاقتنا كأصدقاء. كان أولاد صيدا وطنيين جداً، ومناصرين بقوة للفلسطينيين.

كان رشدي المعلوف الأول في المرحلة الإعدادية، ولكني تفوقت عليه، كان جيداً دائماً في الأدب العربي والقواعد، وقد أصبح شاعراً في ما بعد. كان لديه ولع باللغة، كنت أتقن الكتابة ولكنه كان أكثر تألقاً.

- الخدمة مقابل المنحة الدراسية

بعد بدء الفصل الدراسي بفترة قليلة، وبعد أن تسلمت المنحة الدراسية، استدعاني المدير وقال لي: "يوسف، بدنا يّاك تشتغل. ما تفكر انه إحنا قاسيين، الشغل بيخليك رجال". أتذكر انني قلت له: "ما قلت هيك لما كانت أمي هون!". حتى في تلك السن، كنت جريئاً في الكلام. فقال: "كلهم بيشتغلوا هون، ما لاحظت هالشي؟". في السنة الأولى كان عليّ أن أملأ أباريق الماء للمعلمين الذين يقيمون في الطابقين الثاني والثالث من المدرسة، فلم تكن لديهم مياه جارية. كنت أتفقدها يومياً بعد الظهر أو في المساء. وفي السنة الثانية، زادوا مقدار المنحة الدراسية، وأبلغوني أنهم يريدون مني أن أقوم بعمل أكبر. كان ذلك هو خدمة الموائد في القسم الداخلي. في ذلك الوقت ترسخت سمعتي كطالب لامع. كنت الأول في كل المواد باستثناء الهندسة. خارج قاعة الطعام كنت أساعد زملائي، فأشرح لهم الجبر، وفي قاعة الطعام كنت أخدمهم بتقديم وجبات الطعام لهم، ووجدت الخدمة مؤلمة. كان هناك نحو 200 طالب من ذوي العضوية الكاملة في القسم الداخلي، والمعلمون لهم مائدة خاصة بهم. وذلك يعني أن هناك عشر موائد، وعدد الذين يقومون بالخدمة منا خمسة أو ستة طلاب. نقوم بالخدمة ثم نتناول وجباتنا في وقت لاحق، بعد أن يفرغ الجميع تماماً من تناول طعامهم، كانت تلك تجربتي الأولى في الخدمة؛ كانت الفكرة بحد ذاتها هي المؤلمة.

طوال السنوات الثلاث المتبقية من دراستي، عينوني أمين مكتبة، وكان ذلك مصدر سرور عظيم لي. قرأت كل الروايات في المكتبة. ولحسن الحظ، لم يكن الأولاد من القرّاء النجباء، لذلك لم أتعرض لأي ازعاج ـ إذ لم يكونوا يأتون إلى المكتبة حتى من أجل القيام بواجباتهم المدرسية. أحببت القصص والروايات. وأول رواية قرأتها كانت "قصة مدينتين". انتشيت بها، فبدأت أتناول رواية بعد أخرى. كانت المكتبة منظمة، لذلك كنت أعرف أين أجد الروايات، وهكذا قرأتها جميعاً. كان يضاف إلى المكتبة عدد من الكتب الجديدة كل سنة، والبقية كانت من الكتب القديمة.

- نظام المدرسة

كان يتم إيقاظنا في الخامسة والنصف صباحاً، ولدينا نصف ساعة للاغتسال والاستعداد للإفطار. من السادسة إلى السابعة إلا ربعاً، نستعد للجلسة الصباحية. في السابعة إلا ربعاً نذهب للعب لمدة ربع ساعة، ثم نتناول طعام الإفطار. تبدأ الدروس في الساعة الثامنة. في المساء، بعد العشاء والفسحة، هناك ساعة أخرى للدراسة. كانت ساعات الدراسة الصباحية والمسائية شاقة بالنسبة لي ـ كنت عاشقاً للنوم! كنت أحتاج إلى مَن يهزّني هزّاً لأصحو في الصباح، ولأغادر الفراش. قد أستيقظ، وأكون واعياً بالتحركات من حولي، ولكني لا أستطيع مغادرة الفراش، خصوصاً في الشتاء. فالبرد كان قارساً جداً. وفي فترة الدراسة المسائية، دائماً، بعد انقضاء ربع ساعة، كنت أسند رأسي إلى يدي وأنام. فيأتي المشرف ويهزّني ويقول: "لازم تحضّر دروسك". وفي النهاية قلت لأحد المعلمين: "شوف، إنت بتدرسني، عمري كنت مش محضر دروسي؟". فيهزّ رأسه. حين بلغت الصف العلمي الأول، كان معدل درجاتي مرتفعاً إلى حد جعل السيد حلو، يقول في أحد بياناته العلنية: "لقد اكتشفنا ما هي المكافأة التي يفضلها يوسف صايغ أكثر من أي شيء آخر، وسنقدمها له. من الآن فصاعداً ليس مطلوباً منه أن يحضر جلسات الدراسة الصباحية". صفّق الجميع لأنهم كانوا يعرفون أنني أكره القيام مبكراً في الصباح.

مكثت في معهد جيرارد مدة خمس سنوات طالباً في القسم الداخلي قبل أن أحصل على الشهادة. سنتان في المرحلة الإعدادية وثلاث سنوات في المرحلة الثانوية. وكما كانت الحال في أيام أبي، لم تكن الدراسة أكاديمية فقط. كان لزاماً علينا تعلم حرفة من الحرف. في السنوات الأولى اخترت النجارة. وفي السنة الرابعة. اخترت تربية الدواجن. كان ذلك يتم من خلال الآلات، إذ نشعل الغاز لتدفئة البيض والدجاج، وكانت أعدادها بالمئات. وفي السنة الخامسة، اخترت الميكانيك، كانت في المدرسة سيارة قديمة من طراز فورد، يملكها المعلم الأميركي الذي يعلمنا الميكانيك. فكنا نقوم بتفكيك السيارة حتى آخر برغي فيها، ثم نعيد تركيبها تحت إشراف المعلم. أحببت ذلك الفصل. وأنا الوحيد في العائلة الذي اتيحت له مثل تلك الفرصة. فقد التحق أخي أنيس بالمدرسة ذاتها، في آخر سنتين من مرحلة الدراسة الثانوية، ولكن في تلك الفترة، كانوا قد أوقفوا تقديم هذا المقرر.

- المعلمون

كان هناك خليط من المعلمين. اثنان أميركيان، أحدهما السيد ويكس الذي أصبح قسيساً في ما بعد، وربما كان يدرسنا الكتاب المقدس. ومعلم فرنسي يدرسنا اللغة الفرنسية، وكان مسلياً جداً، واسمه المسيو بوست. هناك المعلمون مرقص وشحادة والمسيو سرور، وهم لبنانيون. ومعلم أميركي يدرسنا مادة الجبر، كان قد تخرج من الجامعة الأميركية في بيروت وكان يدرسنا التاريخ الأوروبي أيضاً. أما المدير، نسيم الحلو، فكان يدرّسنا قواعد اللغة العربية. السيد جسوب درّسنا اللغة الانكليزية وآدابها، وزوجته كانت تدرّسنا بعض الفروع، ولكنه كان يدرّس المبادئ الأولية. وأنا مدين له بأربعة أخماس ما كنت أعرفه من اللغة الانكليزية عندما دخلت الجامعة. هناك معلم لبناني آخر كان يدرّسنا مسك الدفاتر المحاسبية لأنهم كانوا يعتقدون أن بعضنا قد يدخل عالم التجارة والأعمال، والشيء الوحيد الذي كان ينقص البرنامج الدراسي هو الفن والموسيقى. لا شيء من هذا القبيل. لم تكن تتاح لنا أي فرصة لتعلم العزف على أي آلة موسيقية. كنا نؤدي الترانيم، ولكن بدون أن نتلقى أي دروس في الموسيقى. درسنا العلوم، ولكن كان لدينا مختبر تعيس جداً.

درّسنا اللغة الفرنسية أيضاً معلم لبناني من قرية قريبة من جبيل. كان من النوع المتبجح. ويبدو أنه كان في بلجيكا إبان الحرب العالمية الأولى، وعلق أثناء الحرب هناك. فكان يتفاخر أمامنا بشجاعته، وكيف أن جندياً ألمانياً رمى قنبلة عليه ذات يوم، وكيف أمسكها قبل أن تنفجر، وردها عليه، فقتلت نحو "دزينة" من الجنود الألمان ـ ذلك النوع من الحكايات! وقد اعتدنا على مشاكسته كثيراً: "مسيو سرور، خبّرنا عن معركة تانية، رميت قذائف مدفعية من بندقية؟". وكان يتقبّل ذلك بطيب خاطر.

كان ذلك المعلم يعتقد أنه يعرف اللغة الفرنسية أفضل مما يعرفها الفرنسيون. وكان يخصص للمهتمين باللغة الفرنسية منا، ساعة إضافية لكتابة مواضيع الإنشاء. وذات يوم طلب منا أن نكتب في موضوع (وصف للعاصفة). وكان علينا أن نعدّ الموضوع ونسلّمه في المرة القادمة للتصحيح. أعددت موضوعاً وقدمته له. وفي الحصة الدراسية التالية، عندما وصل الى ورقتي، قال: "يوسف، هيدي الفقرة بتصير أحسن لو قلت كذا". استمر في اقتراح التحسينات. وبعد شهرين، نسي أنه كان قد طلب منا هذا الموضوع، فطلب ثانية أن نكتب (وصف للعاصفة). ومن عادتي أن أحتفظ بأوراقي القديمة، فنقّبت فيها وأخرجت الموضوع القديم، ثم قدمت له نسخة من ورقتي التي صححها في المرة السابقة. بعد يومين أو ثلاثة، عاد الى الحصة، وقال: "يوسف، قفشتك، أنت عملت شي فظيع، بيسمّوه سرقة أدبية" ـ كانت تلك هي المرة الأولى التي أسمع فيها هذه الكلمة ـ "إنت سرقت جمل غيرك. شوف، هاي الجملة، وهاي شبه الجملة، مش منك". كان في يده كتاب تمارين مدرسية، وفيه موضوع "وصف العاصفة". فتحه وقال: "هي الجملة من هون"، كانت الأجزاء التي صححها لي مأخوذة من ذلك الكتاب. احتفظت بهدوئي الى ان أكمل حديثه. ثم سحبت الورقة الأصلية التي صححها قبل شهرين وقلت: "مسيو سرور، هاي الجمل اللي اخترتها موجودة هون بخط ايدك على الورقة".

المعلم الذي كان يعلمنا الرياضيات، والجبر، والهندسة المستوية، كان من عائلة شحادة. وهو غريب الأطوار الى حد ما. ولكنه بعد أن تخرجت من المدرسة، يبدو أنه أصيب بالجنون، واتخذ جنونه شكلاً من أشكال الشطط الديني. حين ذهبت للتدريس في العراق، بعد سنوات، تلقيت رسالة منه يخبرني فيها أنه انتقل الى العراق أيضاً للتدريس هناك. على أي حال، لم يكتب لي لمجرد نقل الخبر ولكن ليقول لي إن الوقت قد حان لحشد جيش الرب، كان يأمل أنني سأكون من أوائل المنضمين الى هذا الجيش لأصبح جندياً في جيش الرب لخدمة مشيئة يسوع المسيح، كان بروتستنتياً. فكتبتُ له رداً قلت فيه إنني مسالم ولا أريد الانضمام الى أي جيش. لكن تلك كانت قفزة استباقية.

كان أحد مواضيع الثرثرة يدور حول زوجة أحد المعلمين، وهي معلمة أيضاً، وكانت تميل الى الشبان الرياضيين الوسيمين. إما أن هؤلاء الأبطال تحدثوا أو أن الناس لاحظوا أن بعض الطلاب يذهبون الى بيت هذه السيدة، والذي تفصله عن المدرسة طريق معبدة طويلة تحفّها أشجار السرو. ومن المفترض أنهم كانوا يذهبون بهدف تناول الشاي وتحسين لغتهم الانكليزية، ولكن بعض الناس كانوا أعقل من أن يميلوا الى ذلك الظن. فأنا أيضاً تناولت الشاي هناك، ولم يكن ذلك بهدف تحسين لغتي الانكليزية.

مسابقة الخطابة باللغة الانكليزية كانت جزءاً هاماً من الحياة المدرسية. وكان أحد المعلمين الأميركيين يرغب في تدريب المشاركين. أراد مني أن أتدرب لديه. والمعلمة كانت أيضاً مهتمة بتدريب الطلاب. وكانت معادية للمعلم الأميركي لأنه ذكي ووسيم، وكانت تأمل في أن يتزوج من ابنتها، لكنه بعد إحدى العطلات الصيفية، عاد ومعه زوجة أميركية. على أي حال، هذه المعلمة كانت ترغب في أن تدربني، إذ كان من المرجح أن أفوز في تلك المسابقة. كانت المعلمة في الخامسة والأربعين أو ربما في الخمسين من عمرها.

دب التنافس بينهما، كل منهما يصطحبني في مشوار، ويحاول أن يقنعني باختيار نص بدلاً من نص آخر للخطبة التي سألقيها. لم نكن نكتب الخطبة بأنفسنا، إنما كنا نختار خطبة مشهورة. وذات مرة، رأتني وقالت: "أريد أن أتحدث معك. تفضل الى بيتي لنتناول الشاي، وسأريك نصاً جميلاً وجدته. ربما تقرر أن تتدرب معي". أن تقوم بتدريب معناه أن أذهب الى بيتها كل يوم ولعدة أسابيع. ذهبت الى بيتها لتناول الشاي. كانت ترتدي ثوباً أسود مفتوح الياقة. وأنا أعرف أن زوجها يدرّس في ذلك الوقت. كانت تلك سنتي الدراسية الأخيرة. وكنت في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من العمر. قالت لي: "أمهلني دقيقة فقط لأعدّ الشاي فأنا اليوم وحدي، وقد منحت الشغالة إجازة هذا المساء". سجلت ذلك، على الرغم من أنني لم أستخدم هذه المعلومة استخداماً جيداً. جاءت وجلست على الأريكة الى جانبي، بالقرب مني تماماً، وضعت الشاي على الطاولة وقالت: "يمكننا تناول الشاي والبسكويت من هذه الطاولة". حين جلست، مالت بجانبيها، فانزلق الثوب قليلاً، وكانت كتفها القريبة مني عارية. لم يكن هناك حمالة للصدرية، لا شي. انه أمر شديد الإغراء. نظرت إليّ نظرة ذات معنى. كنت ممزقاً بين شعوري بالرغبة وشعوري بالخوف من الإقدام على خطوة خاطئة ـ مفترضاً انني أسأت الفهم، وأنها لا تنوي إغرائي! اذا قمت بأي بادرة الآن، فقد تستغلها لتدمير مسيرتي الدراسية. لذلك لم أفعل شيئاً. سألتني متى سأتخذ قراري بشأن الخطبة، فحددت لها موعداً. وفي وقت لاحق ذهبت اليها واعتذرت. فأظهرت لي وجهاً مختلفاً بعد ذلك.

كانت تلقي علينا محاضرات بين الحين والآخر. ومنها محاضرة ألقاها طالب سابق التحق بالجامعة الأميركية في بيروت، ونال شهادة البكالوريوس. ثم حصل على وظيفة في مطبعة أميركية في بيروت تطبع الكتب المقدسة، الانجيل وكتب التراتيل. وهذا ما جعله يتصرف وكأنه حائز على جائزة نوبل. حين جاء الى المدرسة، جعل المعنيين ينظمون له مسألة قيامه بإلقاء محاضرة. كان من النوع الذي يحلق ذقنه مرتين في اليوم، ومع ذلك يظل وجهه ممتقعاً بلون أزرق. وقف على المنصة يتحدث في أمور تافهة، رشدي وأنا كنا نجلس بجوار بعضنا، نقهقه "تفاهة، شو مفكر نفسه عم يحكي لنا؟".

كان طبيب المدرسة يقدم لنا أربعة أو خمسة أحاديث في السنة عن موضوعات معقولة، مثل التهاب الزائدة الدودية، الغذاء، الحِمية.. والمحاضرة الوحيدة التي كانت عن الجنس ألقاها أسقف، أسقف انكليزي، جاء لزيارة المدرسة. هذا الأسقف صعد الى المنصة برفقة سيدة انكليزية قدمته للحضور. جلست هناك أثناء إلقائه الحديث. كان من المفترض أن يصلي ثم يتحدث. أنهى الصلاة. كانت أمامه طاولة صغيرة. قال: "سأزيح هذا الطاولة، لا أريدها هنا". فاستغربنا ذلك. ثم بدأ يقول: "أنتم شباب، ومستقبلكم أمامكم، وسوف تتعرضون لإغراء اللذة، بالخروج مع النساء. ولكن اسمحوا لي أن أحذركم فاللذة يمكن أن تكون خطيرة. هناك أمراض تناسلية. استمر في بحث الأمراض التناسلية، وبدا واضحاً أن سبب إزاحته للطاولة هو أنه كان يريد أن يشير الى قضيبه. احمرّ وجه السيدة بسبب الإحراج، يا للمسكينة.

كانت النبرة الأخلاقية للمدرسة دينية تماماً. هناك الكثير من الصلوات، قداس قبل بدء الدروس كل يوم. كان علينا أن نذهب الى كنيسة صيدا أيام الأحد، سواء كنا من المسلمين أو الدروز أو المسيحيين.

بالنسبة للرياضة البدنية، كانت مدرستنا من أفضل المدارس. هناك كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطاولة، والكرة الطائرة. لم أكن ممتازاً في المباريات. اعتدت أن أستعير مضرباً من أحد الأصدقاء لألعب التنس. شاركت قليلاً في الكرة الطائرة. لم أكن أحب رياضة الجري في المضمار ولا في الساحة، كانت متاحة ولكني لم أمارسها. كان لزاماً علينا أن نمارس الألعاب الرياضية، أن نمارس رياضة ما. اخترت كرة القدم ولكني لم أكن ضمن فريق المدرسة.

- الطلاب

معظم طلاب المدرسة من لبنان، والكثير منهم من صيدا والجنوب. كانوا شريحة تمثل القطاعات المختلفة من الناحية الاجتماعية، ولكن عدداً منهم جاؤوا من عائلات لها ثقلها. ومثال ذلك عبد اللطيف الزين، النائب في البرلمان حالياً (آنذاك) وهو ابن يوسف الزين، الذي كان في وقت من الأوقات نائباً في مجلس النواب لمدة طويلة، وكان يأتي الى المدرسة مرتين أثناء الفصل الدراسي لزيارة أبنائه، بسيارته الكبيرة من طراز بويك التي يقودها سائقه الخاص. وفي الشتاء، يلبس حذاء مبطناً بما يشبه الفراء وهو موضة في تلك الأيام. وكان في المدرسة طلاب من عائلة أبو ظهر من صيدا، ونزيه البزري الذي كان متقدماً عني بسنتين دراسيتين. ومعروف سعد كان طالباً في مدرستنا، وكان رياضياً ورامياً (الكلّة)، وكان الأحرى به تركها في صيدا، كانت النخبة تذهب الى واحدة من مدرستين: إما الى مدرستنا إذا أراد أفرادها الدراسة باللغة الانكليزية، أو الى مدرسة الفرير، إذا أرادوا الدراسة باللغة بالفرنسية. ومعظمهم يأتي الى مدرستنا، خصوصاً إذا كانوا يريدون الالتحاق بالجامعة الأميركية في بيروت ـ وكان لها اعتبار أكبر من جامعة القديس يوسف. وكان في مدرستنا طلاب جاؤوا من بيروت، ومن جبال لبنان، مثل رشدي. لكن معظم الطلاب كانوا من الجنوب، من مرجعيون وراشيا، لم يكن عندنا طلاب من طرابلس بسبب وجود مدرسة أميركية فيها. كان لمدينة برمانا مدرستها الخاصة التي اجتذبت الأولاد من المناطق المجاورة.

مدرستنا ومدرسة برمانا كانتا الأفضل بالمقاييس الأكاديمية ـ لم تكن الكلية الدولية قائمة آنذاك ـ وكذلك بالمقاييس الرياضية. ولكن من الناحية الرياضية، بدأت عاليه تدخل مجال المنافسة معنا. كانت مدرسة عاليه مدرسة وطنية تدار وفقاً للمعايير الأميركية، وفي سوق الغرب مدرسة تبشيرية أخرى، أصبحت في ما بعد مدرسة وطنية. وهناك مدارس فرنسية عديدة ولكني لم أكن أعرف الكثير عنها في ذلك الوقت. وكان بيننا عدد من الطلاب من الدامور.

لم تكن في المدرسة مشاعر طائفية. كان معظم الطلاب من المسلمين، كما أظن، لكن، كان فيها أيضاً عدد وافر من الطلاب المسيحيين. وأكثر طلابنا من صيدا وهي أساساً مدينة إسلامية. كان جو المدرسة وطنياً جداً، معادياً لفرنسا ومناصراً للاستقلال. ذلك في ما يتعلق بالطلاب، وليس الإدارة. كان نسيم الحلو، مدير المدرسة، يحظى باحترام القيادات الدينية الإسلامية في صيدا. وهو صديق عظيم للشيخ عارف الزين، ناشر مجلة "العرفان". كان محبوباً ومحترماً فهو عالم في اللغة العربية، ومعروف مثل آل البستاني في أيامهم، وهو تلميذ لآل البستاني واليازجي. تميز بقلب عطوف جداً وبمظهر خارجي يتسم بالحزم. ولديه حس فكاهي. علمنا اللغة العربية وقواعدها "النحو" والأدب. وذات مرة طلب مني أن أتحدث عن كان وأخواتها. فاجأني وأنا غير مستعد، فقد كنت أتهامس مع جاري في الصف. قال: يوسف! أعرب هذه الجملة، وفيها كلمة "كان"، فقلت: "كان هي كذا وكذا ـ بترفع اسمها وبتنصب خبرها ـ الاسم بعد المبتدأ الرئيسي مرفوع والمفعول به منصوب" وبدلاً من أسكت وأتوقف عند هذا الحد، تابعت قائلاً "وأخواتها يقمن بالعمل نفسه". فسألني "أي اخوات لها؟" فقلت: "كان، صار وأخواتهما الأصغر". فقال: "أنا مهتم بأخواتها الأصغر، أذكرهن لي". "أسقِط في يدي، فلم أكن أعرف ماذا أقول، أجل، كان يتصيّدني في أمور مثل هذه، لم أكن دائماً الأول.

لا أتذكر اننا كنا نتشاجر مشاجرات جماعية، على الإطلاق. كانت هناك مشاجرات فردية. تورطت في واحدة منها، وتورط رشدي في مشاجرة قبيحة جداً كان من الممكن أن تؤدي الى وقوع جريمة. كان هناك ولد عنيف جداً حاول أن يستخدم سكيناً. لم أكن أبدأ شجاراً على الإطلاق. وقعت حادثتان تعرضت فيهما للتهديد.

الأولى على يد طالب اعتاد أن يكون ودوداً معي ثم أصبح، لسبب ما، شديد التحدّي لي. كان ينمو ويزداد طولاً وجبروتاً، دفعني ذات يوم، فوقعت على الأرض. ثم أصبحنا أصدقاء لاحقاً، وعملنا مدرّسين في المدرسة نفسها في العراق. وأخيراً انتقل للعمل في الخارجية اللبنانية، وأصبح سفيراً للبنان لدى دولة الكويت.

الحكاية الأخرى جرت مع ولد بيروتي كان ملاكماً، صغير السن ولكن له بنية مكتملة، وهو رياضي وعنيف جداً. كان من عائلة الكعكي، وهي عائلة سنّية. كان يُطردُ من مدرسة بعد مدرسة. جاءت عائلته ترجو مدرسة صيدا لقبوله فيها، فقبلوه مع بعض التردد لأن عائلته ثرية ودفعت الأقساط كاملة. كان لطيفاً في معاملتي، ويطلب مساعدتي في الدروس أحياناً، وأحياناً يصبح عدوانياً. وربما يرجع ذلك إلى كونه يتمتع بقوة كبيرة، وأنا نحيل الجسم والعضلات، مما جعله يستأسد عليّ. ولحسن الحظ كان بشارة الطرابلسي موجوداً، وكان بشارة أقوى منه. قال مرة أو مرتين: "يللا نتلاكم"، أو "خلينا نتصارع". فأجبته قائلاً: "شوف أنا مش ملاكم، بعترف. لكن في أشياء أتفوق فيها عليك" ـ وذلك لإغاظته. فكاد يقتلني. ولحسن الحظ تصادف وجود بشارة بالقرب مني في المناسبتين. وقد استنجدت به مرة، عندما كاد أن يقضي علي، بعد أن حوّلني إلى كيس للتدريب على الملاكمة. جاء بشارة وطرحه أرضاً وقال له: "إذا بتعيدها بخنقك".

كنا مجموعة اصدقاء، خمسة أو ستة، وثيقي الصلة ـ رشدي وأنا ولبيب أبو ظهر، وبشارة الطرابلسي وعزّت الزين. هذه هي النواة، وجميعنا في الصف نفسه. كامل مروة كان في صف أعلى ـ كان مسلياً جداً وسريع البديهة، لكن صداقته مع رشدي أقوى من صداقته معي. وكان لديهما شغف بالصحافة. كانت المدرسة تصدر جريدة كل شهر أو كل شهرين، وتناوبا على تحريرها. حسن الزين كان صديقاً لطيفاً أيضاً. عمل محامياً بعد تخرجه، واستشهد أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان سنة 1982 هو وجميع أفراد عائلته، زوجته وأبناؤه جميعاً. كانوا ذاهبين إلى ملجأ عندما أصابتهم قذيفة، إصابة مباشرة.

بشارة كان طيّب القلب، بالرغم من أنه لا يتمتع بذكاء وافر، ولد مسكين. كان يتلقى هدايا كثيرة من عائلته، ويزورونه كثيراً ويحضرون له البقلاوة. فكان يقدم منها لرشدي ولعزت ولي، ولكنه لم يكن يقدمها كلها دفعة واحدة، بل كان يقنن ذلك، ويقصرها على أمسيات الأربعاء فقط. وقد كان في المدرسة ما يشبه المنتدى لعقد المناظرات في يوم الأربعاء، كل أسبوعين. نقف ونعبّر عن آرائنا حول موضوع ما، ويقوم آخرون بالمعارضة. ثم يتقرر من الفائز. كان بشارة مع بقلاوته يجعلنا ننتظر انتهاء المناظرة. وفي أحد أيام الأربعاء، بعد أن قدم قطعة بقلاوة واحدة فقط لكل منا، من علبة فيها نحو ثلاثة كيلوغرامات، سألناه: "إيمتى رح ناخذ القطعة الثانية؟" فقال: "الأربعاء الجاي". "هيك صعبة علينا، البقلاوة طيبة كتير". ثم أعددت خطة، وفي اليوم التالي، ناديت بشارة ورشدي، واجتمعنا نحن الثلاثة. قلت: "بشارة، امبارح إنت قلت لازم نكون ديموقراطيين، ولازم نمارس قوانين روبرتس في النظام، وكنت تعارض أي شخص يحاول القيام بأي شيء من دون موافقة الأغلبية. أنا أقترح أن يفتح بشارة خزانته ويوزع علينا البقلاوة، مين بأيّد الاقتراح؟". قال رشدي: "أنا أؤيد الاقتراح". فقلت: "اثنين ضد واحد". فقال: "اثنين ضد واحد، ديموقراطية". فتح الخزانة وأعطى كلاً منا حبة بقلاوة واحدة.

- المشاوير

كانت المدرسة متوازنة تماماً، وجيّدة من الناحية الأكاديمية، وكذلك من ناحية الأعمال الحرفية، وتتيح لنا فرصاً كثيرة للترفيه عن أنفسنا. وفي مقدمة ذلك كان مشوار الأحد ـ في كل يوم أحد، ما لم يكن المطر غزيراً، كنا نخرج من المدرسة ونصعد التلال نحو قرية أو أخرى، حتى تعرّفنا على كل القرى حولنا ـ درب السيم ومغدوشة. وفي الطريق كنا نشتري أكواز الصبر أو الحمّص، تبعاً للموسم.

اعتدنا على الذهاب مرة أو مرتين في الشهر إلى صيدا، في مجموعات صغيرة. فنغادر بعد الغداء ونعود وقت العشاء. كنا نروّح عن أنفسنا، وربما نتسوق. كانت المدرسة تأخذنا في رحلات للتنزه ثلاث أو أربع مرات كل شهر. كأن يذهب كل من في المدرسة، مثلاً، في رحلة إلى نهر الكلب بالحافلات، ونشوي اللحم هناك تحت الأشجار.

دُعينا مرات قليلة، كما أتذكر، إلى بيوت الأصدقاء، دُعي صفنا إلى بيت آل أبو ظهر لتناول الغداء، وعزّت الزين ووالده وجّها إلينا دعوة لزيارة قريتهما، كفر رمان، ليس كل المدرسة، إنما الصفوف العليا فقط، نحو خمسين منّا في حافلتين. قضينا ليلة هناك، وتجوّلنا بين أشجار الفاكهة، وقطعنا منها ما أردنا.

في الصيف، في أيام السبت، كنا نذهب أحياناً للسباحة، فتأخذنا المدرسة. وكنا نذهب إلى مدارس أخرى للتنافس معها في ألعاب المضمار أو في كرة السلة أو كرة القدم وكانت مدرستنا ومدرسة برمانا هما الأفضل في تلك الألعاب.

في العطلات القصيرة، مثل عطلة نصف السنة أو في رمضان، كان البعض يستأذن للقيام بأعمال خاصة. ذات مرة أراد سبعة منّا الذهاب إلى بيروت بالدراجات، ومنها صعوداً إلى برمانا بالحافلة ـ كان صعوداً حاداً ـ ثم النزول ضيوفاً على مدرستها، والعودة بالدراجات. كانت تلك فكرة جو بستاني ورشدي. حاول قريباي المعلمان الحيلولة بيني وبين الذهاب لأنني نحيل، اعتقدا أنني لا أمتلك القدرات العضلية التي تمكنني من ذلك، ولكني قلت: "رجاء ما تعطلوني، نفسي أروح". في نهاية المطاف نزلا عند رغبتي، ولكنهما أخذا مني وعداً بأنني إذا وصلت إلى بيروت وكنت منهكاً إلى الحد الذي لا يسمح لي بمواصلة الرحلة، فإنني سأنتظر هناك حتى يعود الأولاد من برمانا ثم أرجع معهم.

انطلقنا بعد الظهر، وكان الظلام قد بدأ يرخي سدوله عندما وصلنا إلى بيروت. أتذكر أنه كان أمراً شاقاً لأن السيارات كانت في مواجهتنا في الطرقات والأضواء تلمع في عيوننا. كنت في نهاية خط الدراجات، وكان ذلك أكثر ما ضايقني. في بيروت، ذهبنا، رشدي وأنا، إلى منزل خال رشدي، وهو طبيب مدرسة البنات، بالقرب من كنيسة البروتستانت. تناولنا عشاء فاخراً وقضينا الليلة هناك. كنا نحسّ بالإرهاق الشديد إلى الحد الذي جعلنا نغفو على مائدة العشاء. أما باقي راكبي الدراجات فقد ذهبوا لزيارة أقاربهم. في صباح اليوم التالي، ذهبنا بالحافلات صعوداً إلى برمانا، فوضعنا الدراجات على ظهر الحافلة. قضينا ليلتين هناك، وعاملونا معاملة ملوكية ـ كنا طلاباً من مدرسة شقيقة، ومعنا النجم الرياضي، جو بستاني. ثم هبطنا التل عائدين من برمانا بالدراجات، فكان الأمر شاقاً، لأنك يجب أن تعتمد على كوابح دراجتك. قضينا ليلة أخرى في بيروت لكي ننطلق مبكرين في اليوم التالي. لكننا بعد ذلك قضينا ليلة أخرى ضيوفاً على مدرسة المقاصد. استضافونا في ملعب الجمباز، وكان به فرشات سميكة للقفز تملأ أرضية الملعب. قدموا لنا الأغطية والمراتب، ونمنا جميعاً هناك. كانت متعة. قدموا لنا عشاء فاخراً كما قدموا طعام الإفطار. في الصباح التالي، عدنا إلى صيدا ظافرين، خصوصاً أنا، لأنهم كانوا يعتقدون أنني لا أقدر على القيام بذلك.

- وداعاً للمدرسة

سيبدو هذا نوعاً من التفاخر، لكنني في نهاية المطاف فزت بالجائزة الأولى في الإنشاء بالانكليزية، والإنشاء بالعربية، والإنشاء بالفرنسية، والخطابة بالعربية والخطابة بالانكليزية والخطابة بالفرنسية. حين تخرجت، صعدت الى المنصة. لا أدري كم مرة حدث ذلك، وفي كل مرة كنت أصعد لتسلم جائزة. نلت جائزة لحصولي على أعلى معدّل من الدرجات، ثم جائزة خاصة لأنني كنت أول طالب في أي مدرسة تبشيرية أميركية في لبنان يجتاز البكالوريا الأولى. أخيراً، يلقي الأول في الفصل كلمة وداع للمدرسة. والثاني في الصف يلقي كلمة ترحيب بالحضور. ذلك هو رشدي المعلوف. ولكنني أنا الذي ألقيت كلمة الوداع. كانت جميعاً عشر مرات، كما أظن، صعدت فيها الى المنصة. أمي وأبي كانا يجلسان في مقدمة الحضور. جاءا من فلسطين. وكانا في قمة الشعور بالفخر.

سيبدو هذا نوعاً من التفاخر، لكنني في نهاية المطاف فزت بالجائزة الأولى في الإنشاء بالانكليزية، والإنشاء بالعربية، والإنشاء بالفرنسية، والخطابة بالعربية والخطابة بالانكليزية والخطابة بالفرنسية. حين تخرجت، صعدت الى المنصة. لا أدري كم مرة حدث ذلك، وفي كل مرة كنت أصعد لتسلم جائزة. نلت جائزة لحصولي على أعلى معدّل من الدرجات، ثم جائزة خاصة لأنني كنت أول طالب في أي مدرسة تبشيرية أميركية في لبنان يجتاز البكالوريا الأولى. أخيراً، يلقي الأول في الفصل كلمة وداع للمدرسة. والثاني في الصف يلقي كلمة ترحيب بالحضور. ذلك هو رشدي المعلوف. ولكنني أنا الذي ألقيت كلمة الوداع. كانت جميعاً عشر مرات، كما أظن، صعدت فيها الى المنصة. أمي وأبي كانا يجلسان في مقدمة الحضور. جاءا من فلسطين. وكانا في قمة الشعور بالفخر.

لم أكن أعتقد أنهما سيحضران الحفل، ولكن أبي كتب لي يقول: "بالطبع سنأتي"، جاءا، يغمرهما الفرح لرؤيتي، وكانا سعيدين جداً بالجوائز التي حصلت عليها، وعبرا عن ذلك بدفء بالغ غمراني به. قالا لي: "هي ليرة ذهب هدية. شو بدك تشتري؟".

أنفقت الليرة الذهب لشراء كمنجة (كمان). كنت قد سمعت أحدهم يقدم عزفاً في صيدا وأثارتني فكرة العزف على الكمان. وهذا كان ينافس في داخلي رغبة في العزف على الأورغن، لأنني كنت أحب موسيقى الأورغن في كنيسة طبريا. لم تكن لدي فكرة حول كيفية تعلم العزف على الكمان، ولكني كنت متأكداً من أنني إذا ذهبت الى بيروت، فسوف تكون هناك فرصة لتلقي دروس في العزف. وحتى في طبريا، إذا انتهى بي المطاف فيها، سيكون هناك عازف كمان يهودي يمكن أن يعلمني. فكرت في الحصول على وظيفة لكسب الرزق. وبالنسبة للجامعة الأميركية، قال والداي "مش رايحين نسمح لك تشتغل. بنقترض فلوس حتى تتخرج من الكلية".

إنه لأمر غريب، ولكن، حتى في السنة الدراسية الأخيرة لم أفكر في مهنة عملية. وحتى بالنسبة للجامعة، لم أخطط في الحقيقة للالتحاق بها لأنني كنت أعرف مدى صعوبة ذلك. اعتقدت أن زملاء الدراسة الأكثر ثراء سوف يذهبون الى الجامعة، حتى وإن لم تكن درجاتهم جيدة مثل درجاتي، وأنني لن أكون قادراً على ذلك. لم أفكر حتى في مسألة المنح الدراسية. في آخر شهرين من السنة الدراسية الأخيرة، جاء أحدهم من مكتب التسجيل بالجامعة الأميركية في بيروت وتحدث الى صف متخرجي المدرسة عن الجامعة الأميركية في بيروت ـ حديثاً عاماً، لم يذكر مجالات التخصص. أتذكر أنه تحدث عن الأقساط بما أوحى لي أنها تعني الكثير من المال، ثم وزع طلبات الالتحاق، وقال: "أي طالب بيفكر بيجي عالجامعة، يعبي الطلب عشان ما يكون فيه تأخير". ملأنا الطلبات وسلمناها. قال لي كل أساتذتي: "لازم تقدم طلب". وقال اثنان من المعلمين تخرجا في الجامعة الأميركية أخيراً إنهما سيحاولان مساعدتي. السيد جسوب كان عملياً. قال: "أحسن مساعدة يمكنني أنا والمدرسة تقديمها لك هي تقديم توصية بشأنك". أتذكر أنني كتبت لوالدي أخبرهما عن زيارة مندوب مكتب التسجيل بالجامعة وقلت: "أفهم كم هو صعب وربما مستحيل بالنسبة لكما أن ترسلاني الى الجامعة، ولكنه أمر رائع إذا استطعتما ذلك. وأعدكما أنني سأجتهد ويكون أدائي ممتازاً". وأخبرتهما أن المدرسة ستقدم لي توصية من الدرجة الأولى قد تساعدني على تحصيل منحة دراسية صغيرة.

في ذلك الوقت بدأت أفكر في دراسة هندسة العمارة. وللحقيقة، وقع اختياري على ذلك من دون أن أقول شيئاً عن الموضوع. وفي الصيف الذي أعقب التخرج، حين جاء والداي الى المدرسة لحضور التدريبات الأولية لحفل التخرج، لم يسألاني عما سأدرسه إذا ذهبت الى الجامعة.

بعد ذلك عدت مع عائلتي الى طبريا. أقام والداي لي حفلاً دعوا اليه هيئة أطباء المستشفى وهيئة التمريض وأصدقاء العائلة مثل خليل طبري وآل جورج، وجاراً لديه قارب بمجاديف كان ينقل فيه السياح عبر البحيرة، واعتاد أن يأخذنا في رحلات مجانية. كان الحفل بسيطاً، شاي وليمونادة، واشياء أعدتها أمي مثل الكعك بالتمر وفطاير بالسبانخ وتبولة بالطبع. وكان هناك شيء نسميه معكرونة، وهو ليس مثل المعكرونة الايطالية بل من الحلويات. كنا في شهر حزيران/ يونيو، فأقيم الحفل في الهواء الطلق أمام البيت. وللبيت ساحة واسعة حوله ـ سأتحدث عن طبريا لاحقاً ـ وكانت هناك أحواض من الزهور حيث كنا نجلس، وضعنا الكراسي، وجلسنا على الحجارة. كان ذلك قمة البهجة والسرور.

أثناء وجودنا في طبريا قبل الذهاب الى لبنان لقضاء الصيف، جاء حبيب كوراني مسجل الجامعة الأميركية في بيروت في رحلته السنوية التي اعتاد القيام بها الى فلسطين. في ذلك الوقت، كان الفلسطينيون أفضل حالاً من السوريين واللبنانيين، واعتمدت الجامعة الأميركية اعتماداً كبيراً على الطلاب القادمين من فلسطين، لأن في وسعهم دفع الأقساط كلها. جاء الى طبريا، وحرص على زيارتنا. كان قد تسلم الطلب الذي أرسلته من صيدا ـ وكذلك التوصية من المدرسة. ولكونه بروتستانتياً أراد أن يزور أبي، وأن يقول لنا كم كان متحمساً لدخولي الجامعة. أكد لنا أنني سأحصل على منحة دراسية. لم يقل مقدارها ولكنه قال: "بطريقة أو بأخرى، سنوفر لك إمكانية إرسال يوسف للكلية". أتذكر كم كان والداي سعيدين. عانقاني، وظهرت على وجه أبي واحدة من ابتساماته النادرة التي تدوم طويلاً. يا للرجل المسكين.

المستقبل

6 نيسان 2009