لقد احتاج العالم إلى أكثر من ربع قرن ليكتشف أن لأعمال رينيه ماجريت محتوى فلسفيا وشاعريا معا، والذي ينسجم مع اتجاهات اجتماعية وثقافية معينة.. على الأخص في النصف الثاني من القرن العشرين.

لقد احتاج العالم إلى أكثر من ربع قرن ليكتشف أن لأعمال رينيه ماجريت محتوى فلسفيا وشاعريا معا، والذي ينسجم مع اتجاهات اجتماعية وثقافية معينة.. على الأخص في النصف الثاني من القرن العشرين.

من جهة أخرى، ليس من السهل، في البداية، بلوغ أو فهم أعماله.. فهو رسام صعب، وبساطته مضللة. مع ذلك، ثمة إمكانية أكبر، خاصة من الجيل الأكثر شبابا، للوصول إلى فهم أفضل وأعمق لفن ماجريت.

أعماله توجّه لنا دعوة مستمرّة لأن نتخلى عن توقعاتنا بشأن الفن، مؤقتا على الأقل. إنه لا يستجيب مطلقا إلى مطالبنا وتوقعاتنا، بل يزوّدنا بشيء آخر في المقابل.. وقد عبّر صديقه الشاعر بول نوجيه عن هذا الشأن، على نحو أفضل من أي شخص آخر، حين قال في العام 1944: " إننا نستجوب اللوحات قبل أن نصغي إليها.. نستجوبها بطريقة عشوائية، وننذهل عندما لا يأتي الرد بالصورة التي توقعناها، ولا يبدو مستعدا للمساعدة أو لتقديم المعلومات".

إن أعمال ماجريت تسمح للمرء أن يستحضر حالة الكينونة التي أصبحت نادرة ونفيسة، والتي تتيح له أن يلاحظ في صمت. القراءة والتفكير تقتضي الصمت، والإصغاء أيضا. الصمت يمكن أن يستخدم في ترقـب الرؤيا المشعّة للأشياء.. وإلى هذه الرؤيا يقودنا ماجريت.

المؤرخ الفني المتمرّس قادر، في ما يتعلق بأعمال ماجريت قبل العام 1925، على أن يستشف، يصف، يحلل، ويحدّد العلاقة بين تجارب الفنان التجريدية – المستقبلية – التكعيبية والحركات الطليعية الكائنة.. خاصة في بلجيكا وباريس. لكن بعد هذا التاريخ، حين ارتبط بالسوريالية، حدث تغيير جذري في فنه مما جعل محاولات المؤرخ الفني – المنضبط والنظامي بشأن السيرة، الوصف، التاريخ- تبدو عقيمة وعاجزة عن فهم مغزى وجوهر لوحاته.

من خلال البحث الذاتي والتجريب، استطاع ماجريت أن يفصل أعماله عن المعضلات التي استكشفها الطليعيون التكعيبيون الذين كانوا يحتفظون بنفوذ وقدرة على التأثير أثناء سنوات شبابه، وفضـّل المناخ التمردي للسوريالية، التي امتصّت خلفيتها الدادائية وردود الفعل تجاه بارانويا الحرب التي أحدثتها الحرب العالمية الأولى.

في السوريالية، أيضا، لم يكن امتثاليا.. فقد عارض بشدة الإسقاط الذاتي والتعبير عن الذات، ورفض أن تتحوّل أعماله إلى بحوث ذاتية وسيكولوجية وجمالية، فتفقد دلالاتها وتصبح غير ضارّة.

لغز العالم المرئي

لم يكن منسجما مع المجتمع الذي عاش فيه. ومع أنه كان ذا نزعة شكوكية، نقدية، وتهكمية في ما يتعلـّق بإمكانية فنه على إصلاح هذا المجتمع، إلا أنه رأى في فنه أداة بصرية يمكن بواسطتها، وعن طريق الصدمة والدهشة، أن يصبح الناس واعين للكامن خلف الأعراف والاصطلاحات، وقادرين على اكتشاف طريق العودة إلى الجوهر الغامض للأشياء.

الصور الآسرة والمتحدية في أعمال ماجريت تنشأ من إيحاءات لغز العالم المرئي. هذا العالم، بالنسبة إليه، مصدر غني للإيحاءات الشفافة الرائقة. لذا فهو ليس في حاجة لأن يستل مصادره من الأحلام، الهلوسات، الظواهر الخفية، الصوفية وغيرها. لكن، من جهة أخرى، حالة ما قبل الوعي – وهي الحالة التي يكون فيها المرء قبل وأثناء الاستيقاظ من النوم- تلعب دورا هاما في عمله.

عندما يتعمق المرء في دراسة ماجريت يدرك أن محاولة حلّ الألغاز غير مجدية، بل لابد من تجنبها. غير أن الفنان نفسه يوفر لنا مفاتيح لفهم طريقته في الرسم، بالإضافة إلى العملية الذهنية التي عليها تتأسس. والبعض يميل إلى تسمية هذه العملية بـ "التفكير البصري"، وأنا شخصيا أفضّل ألا أعطيها اسما، فتعبير "التفكير البصري" ليس دقيقا إلى حد كاف، ويتضمن الكثير من سوء الفهم بخصوص التبعية المحتملة للبصري إلى التفكير.. أو العكس.

أيضا ثمة سوء فهم آخر في اعتبار ماجريت "عقليا"، أي يهتم بمخاطبة العقل لا العاطفة، وهذا قد اتضح في أحوال كثيرة بالرغم من الكم الهائل، على نحو فريد، من المصاهرات الأدبية والفلسفية واللغوية التي توحيها أعماله، والتي تقرّبنا من معانيها. كذلك تعبير "أدبي" ليس صحيحا في إطلاقه على ماجريت حتى لو لجأنا إلى الاستنتاج استنادا إلى معرفتنا بالجذور الأدبية للشخصيات الرئيسية، الفاعلة، في السوريالية.

لنتجنب، إذن، تأييد أو تفضيل صيغة أو أخرى، ولنلقي، عوضا عن ذلك، نظرة صريحة وواضحة لنرى مع من، ومع ما، يمكن مقارنة ماجريت وخزائنه المدهشة.

الارتياب في التأويل

الباحث الذي يرغب في أن يُظهر احتراما وتحيّزا تاما مع النضال الذي شنـّه ماجريت ضد التأويلات والشروحات المليئة بالنقائص – وهو نضال شاق بالفعل- يجد نفسه، مع ذلك، مرغما على تجاهل الحظر الذي فرضه ماجريت على ذاته (لقد كان منغلقا أمام أي تحليل نفساني لأعماله ولذاته) ومحاولا الدخول – بدأب- في هذا البعد الخاص. حتى ماجريت نفسه حاول أن يفسّر سبب رفضه لأي تفسير.

من الطبيعي أن ثمة مبررات في عدائه الصريح لفكرة الرمز، في ما يتصل بأعماله، وكرهه الجلي للتحليل النفسي بشكل خاص، وارتيابه في أي – وكل- تأويل. لقد كان يدافع عن الجوهر الحقيقي لأعماله بتبني هذا الموقف. ولو حاولنا، بناء على ذلك، أن نفهم شيئا من "معنى" هذه المقاومة – وماجريت لم يمنعنا أبدا من محاولة ذلك- فسوف نقترب كثيرا من أعماله عبر هذه الطريق الملتوية.

أن ترى، يقول ماجريت، ذلك هو ما يهم. الرؤية بحد ذاتها تكفي أو يجب أن تكون كافية. لكن أي نوع من الرؤية؟ ما هي خاصيتها؟

ثمة نوع من الفهم ممكن بلوغه وراء تخوم أي شرح لفظي، والذي، إذا أراد أن يكون ذا فائدة، فلابد أن تتحقق أصالته وصحته بواسطة طريقة الرؤية. لكن لسوء الحظ، الرؤية، بالنسبة لقطاع كبير من الناس، ليست كافية.

الأفراد غالبا ما يرون الأشياء بعجلة ويفكرون فيها بلا مبالاة. لقد تربوا وتعلموا ضمن نطاق من القواعد والأعراف والتعاليم، الكلمات فيها هي التي تمثـّل الأفكار.. بالتالي هي ذات وظيفة مهيمنة. هذه الوظيفة قد تركت مملكة الإلهام والإيحاء، الكائنة "خلف الكلمات"، مهمَلة وغير مستكشفة.

ماجريت، مع ذلك، كان أكثر وعيا من معاصريه بالكلمات وبالمرتبة المشكوك فيها التي أحرزتها. إن وعيه بالكلمات واضح في كتاباته ورسوماته. التعامل مع الكلمات كانت لعبة خطيرة مارسها. رغم ذلك، وعن طريقها، أدخل عنصر "الكلمة" في صوره "المرسومة". بالتالي، فإن أي شخص مهتم جديا بأعمال ماجريت لا يستطيع تفادي إبراز الأهمية القصوى لما قصده من استخدام اللغة في أعماله والقيمة الجديدة التي أضفاها عليها.

البساطة في أعماله هي بساطة مشبوهة. في كتاباته – التي تشتمل على مقالات عامة، بضعة نصوص أدبية، مقالات خاصة حول موضوعات معينة- وفي العناوين التي ينتقيها لأعماله، كان ماجريت منهجيا، كما هو في رسوماته.

الفجائي – تصويره لما هو غير متوقـّع- ليس مجرد نزوة على الإطلاق. فضلا عن ذلك، إنه يكمن في ماجريت بقدر ما يكمن في أنفسنا. نحن لسنا مهيئين لفهم، فورا، تقنيته في التفكير والرسم. وهذا ليس تمردا من جانبه بل حاجة طبيعية للاستجابة إلى ظواهر الحياة اليومية المقولبة، وهذه الاستجابة تأخذ شكلا معاكسا ومضادا للتوقع.. إنها الحاجة إلى التصحيح. وفي أعماله تصبح هذه قاعدة للشعور والتفكير والسلوك، والتي اكتشفها وطوّرها لنفسه. لذا فإن النظر إلى منهجه – كموضوع لبحثنا- هو شرعي مثلما هي الأعمال نفسها.

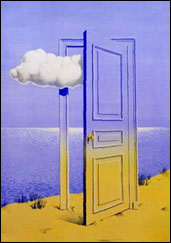

ليس نائما ولا يقظا.. إنه يضيء

كان ماجريت يختار أشياء عادية ومألوفة، منها يبني أعماله: أشجار، كراسي، طاولات، أبواب، نوافذ، أحذية، رفوف، مناظر طبيعية. لقد أراد أن يكون مفهوما عن طريق هذه الأشياء العادية. وأولئك الذين يعتبرونه غامضا ينبغي ألا ينسوا بأنه قد أشاح بوجهه عن الفنتازيا، وعن العالم المباشر للأحلام، ولم يحاول أن يكون غامضا بل، على العكس، كان يسعى – بواسطة الصدمة والدهشة- إلى تحرير رؤيتنا التقليدية والمبتذلة من غموضها.

لقد نبذ ماجريت فكرة أن يكون الحلم مصدرا لرسوماته، وقد شرح الأمر على النحو التالي: "كلمة (حلم) غالباً ما أسيء استعمالها في ما يتعلق بلوحاتي. نحن بالتأكيد نرغب في أن تكون مملكة الأحلام جديرة بالاحترام، لكن أعمالنا ليست معنية بتفسير الأحلام. وإذا حدث أن جاءت (الأحلام) ضمن هذا السياق، فإنها تكون مختلفة جدا عن تلك التي نختبرها أثناء النوم".

إذن الحالة ليست بهذه الدرجة من البساطة التي يوحيها رفض ماجريت الكلي للحلم. من الواضح أنه لا يغفل التجارب التي نمرّ بها قبل الاستيقاظ من النوم بل ينتبه لها ويضعها في اعتباره، لكنه لا يحدّد الفروقات أو يميّز بين أحلام اليقظة والأحلام الشفافة والأحلام الجزئية، وهذا لا يفسّر حتى الآن التقنية التي من خلالها تنشأ صوره الغريبة، اللا مألوفة.

الأحلام الشفافة تختلف عن تجارب الحلم العادي التي قد تجد شروحاتها في تفسيرات التحليل النفسي لفرويد وأتباعه. والمعلومات المتوفرّة لدينا توحي بأن ماجريت لم يكن يختبر الأحلام الشفافة فحسب بل كان أيضا يمنحها شيئا من الفكر.

ماكس إرنست، بعد مشاهدته معرضا لماجريت في لندن العام 1961، كتب مستشفا بالحدس: "ماجريت لا ينام ولا يظل يقظا. إنه يضيء. إنه ينتهك بشكل منهجي دون أن يضحك".

في إحدى محاضراته، روى ماجريت كيف أنه استيقظ ذات مرّة في غرفة يوجد فيها قفص بداخله طائر ناعس، وقد وقع في "خطأ جميل"، حسب تعبيره، إذ بدلا من رؤية طائر في القفص رأى بيضة مكانه. الصدمة التي أحدثها هذا التحوّل كانت نتيجة المصاهرة بين شيئين غير مترابطين: القفص والبيضة.

ماجريت لا يقول أنه استيقظ من حلم، لكنه يقول بأن الاستيقاظ هو الذي جعله يرى ما لم يكن هناك. ربما رأى صورة حلم ما قبل اليقظة. هذه التجربة اللا إرادية قادت ماجريت إلى أن يستنبط تقنية من الاستقصاء لاكتشاف عنصر مميّز لكل شيء والذي، بطريقة مبهمة، تزاوج بشيء آخر. هذا جعله يشعر بأنه امتلك نوعا من البصيرة كانت مفقودة. إن ما بحث عنه، ليكشفه ويظهره، كان متواريا بعيدا في اللاوعي أو كان مكبوحا.. فبعد سلسلة كاملة من التحقيقات استطاع أن يجد ما كان يبحث عنه.

إنه يتحدث عن حالة اليقظة ويسعى إلى اكتشاف ما إذا كان قد حلم بالأشياء التي رآها أثناء الليل أم أنه رآها فعلا حين استيقظ نهار أو مساء اليوم السابق.

يقول ماجريت:

" حين أفتح عينيّ تحتشد الأفكار فيّ.. إنها الأشياء التي رأيتها بالأمس. كذلك ألجأ إلى استدعاء أشياء حلمت بها أثناء الليل. إنني أتذكرها بإحساس من السعادة الغامرة، أشبه بانتصار أحققه حين أنجح في قهر عالم أحلامي من جديد. يحدث أن أشعر بمدى غرابة أفكاري في الصباح، ويبدو أن هذا نابع من تذكـّر أكبر عدد ممكن من الأشياء، لكن مهما أتذكر فإنني لا أعود إلى الماضي أكثر من 24 ساعة".

في رسالة وجّهها إلى السوريالي البلجيكي أشيل شافيه، قال: "إذا كان الحلم عبارة عن ترجمة للواقع، فإن الواقع هو أيضا ترجمة للحلم".

بين السحر والمعضلة

في ما يتعلق بالتحليل النفسي، كان ماجريت يميل إلى التهكم. إنه يتـّقيه، ولا يستطيع أن يتغلـّب على كرهه الشديد له، الذي يزداد مع مرور الزمن.

ماتا، رسام شاب، أخذه ذات مرّة إلى محلليْن نفسانيين، وبعد أن طرحا عليه أسئلة عديدة حول موضوعات لوحاته، شعرا بأنهما قادران على تأويلها.

ويعلـّق ماجريت قائلا: "هكذا اعتقدا أن لوحتي (الموديل الأحمر) رمز للإخصاء. وعلى ضوء هذا التصور تستطيع أن تكتشف إلى أي حد تصبح أعمالي ساذجة. إنه مخيف حقا ما يتكشف للمرء، استنادا إلى هذا التحليل، حين يرسم اسكتشا بريئا".

لقد حدد علاقة الفن بهذا المجال، في رسالة إلى بول كولينيه، في 12 مارس 1937:

"الفن، كما أفهمه، يمتلك مناعة قوية ضد التحليل النفسي: إنه يستحضر السر الذي بدونه لا يوجد العالم. بمعنى آخر، لا يجب أن يخلط المرء بين السحر والمعضلة".

ويضيف ماجريت، أن على الفنان أن يكون يقظا تماما لاستحضار سر العالم، ولا ينبغي أن يتماهى مع الأفكار أو الآراء أو الأحاسيس التي توجد في الأحلام أو في حالة الجنون.

وهو يؤمن بأن شخصا عاقلا "لن يصدّق بأن التحليل النفسي قادر أن يوضح سر العالم. بدقة أكثر أقول، إن طبيعة السر تلغي الفضول (..) والتحليل النفسي، بحد ذاته، ربما هو أفضل مادة للتحليل النفسي".

موقفه هذا لا ينطبق على التحليل النفسي وحده، بل بدرجة مساوية، ينطبق على تأويلات المؤرخين والباحثين والنقاد.

استعادة الدهشة الأوليـّة

إن دلالة العناوين التي ينتقيها لأعماله تبدو وكأنها ذات أهمية ثانوية بالنسبة إلى الأعمال نفسها، لكن إذا بحثنا في أصول وتاريخ ومغزى العناوين الغامضة فإننا سوف نتوجّه مباشرة إلى اللب الحقيقي لرسوماته السوريالية.

وفقاً لما صرّح به أقارب وأصدقاء ماجريت، فإن العناوين أحيانا تتشكل عبر ابتكار ماجريت نفسه. لكن في أحوال كثيرة، تتشكل عبر مناقشاته مع الآخرين.. إن دائرته من الأصدقاء لم تكن تتألف من الرسامين فقط، بل أيضا من الشعراء والكتـّاب والمفكرين.

لقد صاغ مرارا قوانين جديدة تستجيب إليها العناوين، وهذه القوانين مبنية على مفهومه عن طبيعة ووظيفة اللوحات نفسها. ورغم أن اللوحات هي التي تستدعي العناوين، إلا أنها تبدو قادرة على الوجود بشكل مستقل ومتواز مع اللوحات. إن خصيصتها، الاستفزازية أحيانا، تكمن في علاقتها الغريبة مع الصورة المرسومة. فضلا عن ذلك، فإن اهتمام ماجريت الشديد بالعناوين، وبتغيير وظيفتها على الأخص، وهو ما يهدف إليه، هو فعل استثنائي وفريد.

مم تتألف قوانين ماجريت؟

هو لم يزودنا بالمعلومات الكافية، لكنه ردّد طوال حياته، وبأشكال مختلفة، ما كان يطمح إليه بأعماله وعناوينه. إن ما كان ينشده هو أن يضع حياة جديدة في رؤيتنا المتعبة، المبتذلة، لأشياء الوجود العادية. ولأن رؤيتنا لها مبتذلة، فقد أصبحت عمليا غير مرئية. لقد أراد أن يعيد دهشتنا الأوليـّة إزاء الأشياء.

يقول ماجريت: "أعتقد أن أفضل عنوان للوحة هو العنوان الشعري. بمعنى آخر، عنوان متناغم تقريبا مع العاطفة الحية المنعشة التي نشعرها حين ننظر إلى اللوحة. أظن أن إيجاد هذا العنوان يقتضي إلهاماً.. فالعنوان الشاعري ليس ضربا من الإشارة التي تخبر المتفرج، مثلا، اسم البلدة التي تصور اللوحة منظرها الشامل، أو تضع الدور الرمزي المنسوب إلى الشكل المرسوم. العنوان الذي تتوفر فيه هذه الوظيفة التوضيحية لا يتطلب أي إلهام. العنوان الشاعري لا يعلمنا، لا يخبرنا، بل يدهشنا ويسحرنا".

مرّة أخرى يقاوم ماجريت العناوين التفسيرية. والمتفرج الذي تربّى ضمن مفاهيم تقليدية، العناوين فيها توضح الطريق، يحتاج هنا إلى جهد ذهني يوجهه إلى ناحية جديدة. عناوين ماجريت غالبا ما تكون مستعصية على الفهم، لأنها أساسا تختلف عن تلك العناوين الكلاسيكية المستخدمة منذ القرن السابع عشر، حيث اللغة تمثـّل الأفكار، خاصة من خلال التعليقات والشروحات، التي توضح المحتوى الخفيّ للصور أو الموضوعات.

لقد هاجم ماجريت الهيمنة القديمة للكلمة المكتوبة، وفعل ما لم يفعله رسام من قبله.. على الأقل، ليس في هذا التوحيد الغريب والفذ للحدس والتحليل النقدي في ما يتصل بجذور الصور واللغة في ارتباطها بالفكر. برسوماته وعناوينه معا (في فعالية ذهنية مزدوجة) عزل ماجريت النعوت عن الأشياء، وجعل راصد أعماله يعي الهوّة الواسعة بين العرف المهيمن للكلمات والدلالة الحقيقية للأشياء. لقد ولـّد الصدمة، ليس بواسطة الخداع البصري أو الفنتازيا، بل عبر التخيّل التحليلي.

إن استخدام الحروف والكلمات في اللوحات، في القرن العشرين، بدأ مع براك العام 1909. بعد عامين كان هو وبيكاسو يستخدمانها بتوكيد شديد، ليس كعنصر فحسب بل كعامل مترابط مع الصورة بحيث تسهم في واقعية الصورة.

وقد ضاعف ابتكار الكولاج من استخدام الكلمات أو العناوين إلى حد أبعد، وبأغراض متباينة. في العشرينات استخدمها السورياليان ماكس إرنست وخوان ميرو.. غنائيا وشعريا.

حين بدأت الرؤية السوريالية تنبثق في أعمال ماجريت خلال الفترة 1925-1926، لجأ إلى الاستخدام الرمزي للكولاج. لكن في العام 1928 ابتكر طريقة جديدة تماما في العمل. فالأشكال التي رسمها آنذاك احتوت على كلمات لكن معانيها المألوفة أصبحت مبهمة ومشكوك فيها ضمن المحيط الخاص الذي أبدعه لها. إن العلاقة التي أسّسها بين الشكل والاسم قد نزعت الشكل والاسم معا من عالم الأسماء.

الأشياء والكلمات

سوزي جابليك، في دراستها عن ماجريت، رأت بحق أن هناك صلة جديرة بالملاحظة بين كتابات فيتجنشتين اللغوية الفلسفية ونصوص ولوحات ماجريت. كلاهما سعيا لإظهار الطبيعة "النسبية" لاستخدامنا للكلمات. إذ ليس ثمة علاقة منطقية بين ما يكونه الشيء والاسم الذي اكتسبه. الإسم لا يمثـّل ما يكونه الشيء "فعلا". والأشياء، بانعتاقها عن نعومتها المألوفة، تعود إلى جذورها، إلى حالتها الأصلية قبل تدوينها في تصنيفات اللغة المتنوعة. واللغة أيضا تصبح منفصلة عن حقيقتها التقليدية.

ماجريت، من جهة أخرى، يظل رساما في المقام الأول، واستبصاراته الحدسية عن اللغة والكلمات كانت دائما موجّهة نحو تحديد الوظيفة التي كان ينشدها للوحاته. بمعنى آخر، الصور أساسا هي التي كانت محور بحوثه، وحين فعل ذلك، لم يكن مطلعا بعد على بحوث اللغويين المعاصرين.

إن دافع ماجريت في الرسم كان ذا طبيعة ثنائية، وهذه الثنائية يمكن إدراكها في تخيلاته، التي هي سمعية وبصرية. صورة العالم، التي تركـّب نفسها مرّة بعد أخرى في الذهن، تنشأ في موازاة هذين المجازين. إن التحام السمعي والبصري يفضي إلى "الصورة".

تعبير "السمعي" يتضمن أكثر مما هو منقول عن طريق مصطلحات "الكلمات" و"اللغة" أو "الأدب". إنه يتصل بالموسيقى والكلمات معا، أساس ما هو، بالفعل، سمعي.. وفقا لما يذكره اللغويون.

والسمعي- البصري لا يشمل الأعمال التي تظهر فيها الكلمات فحسب، لكن أيضا تلك التي لا تكون فيها الكلمات مرئية.

ماجريت رأى أشكالا، لكنه في الوقت نفسه سمع الكلمات التي عن طريقها تحيا كأشياء في أذهان البشر. شيئا فشيئا تصبح الكلمات أكثر وضوحا، في الوقت الذي يعزلها وعيه النقدي عن الأشياء. إن مشكلته كانت تكمن في التعارض بين عنصرين مستحضرين: الأشياء والكلمات، وهذا لا يعني أنه لم يكن ثمة تفاعل بين وعيه بالكلمات ووعيه بالأشياء المرئية.

سيكولوجيا، الصوت كان مهما جدا بالنسبة إليه. كان مغرما بسماع الموسيقى أثناء العمل، وغالبا ما كان يستمع إلى برامز أو إلى عزف زوجته، جورجيت، على البيانو. كذلك فإن إعجابه بمالارميه نابع من افتتانه بالحساسية الموسيقية المتوفرة في نصوصه الشعرية والنثرية.

لقد أعلن ماجريت ارتيابه بالصورة والكلمة – المرئية، المسموعة، أو المقروءة- معاً وأظهر هذا عبر استقصاءاته، فلون جسد امرأة أو تفاحة يمكن أن يُستبدل بلون آخر مغاير للمألوف، والكلمة المستخدمة لمادة يمكن أن تأخذ معنى مختلفا، كذلك بالإمكان استبدال شيء بكلمة. القابلية للتبادل وإحلال شيء محل آخر يحطمان صحة ومعقولية الإشارات المؤسسة في كلا الطرفين.

رجل في الزحام

عندما زار ماجريت، في العام 1965، نيويورك لأول مرّة، لحضور معرض كبير لأعماله في متحف الفن الحديث، قام – قبل أي شيء آخر- بزيارة منزل الكاتب إدغار ألان بو. إن رحلته أو حجّه إلى المكان الذي فيه عاش وعمل "بو" يدلّ على الوثاق الداخلي، الروحي، ألذي نما بينه وبين الكاتب الأمريكي منذ العشرينيات، حينما بدأ المثقفون يبحثون عن أسلاف من القرن التاسع عشر للفكرة والموقف السوريالييْن تجاه الحياة.

في أعمال "بو" وجد الراصدون الصور الفنتازية الفريدة، الأحداث غير العادية، السلوك الشاذ، الانحراف، الجنون، شهوة المقامرة، الثمل، الجريمة. كل هذه المظاهر كانت خاضعة للتحليل. غير أن الملمح البارز كان الحضور المهيمن للموت – الذي يوشك أن يحدث، أو هو حادث، أو قد حدث سابقا- والذي يتخطى كل التخوم السابقة باحتواء حتى التجارب المتخيلة لمرحلة ما بعد الموت.

قصص غريبة ومرعبة تصور التوابيت، مع تضمين حوارات غير عادية تدور في التخم الفاصل بين الحياة والموت. وفي حالة ماجريت، نجد أن هناك مصاهرات عميقة بين أجواء "بو" وتجارب ماجريت الشاب: انتحار أمه (التي أغرقت نفسها في النهر ليلا، وعندما عُثر عليها كان ثوب نومها يغطي وجهها)، معاناته في مدفن الكنيسة، تجاربه الرهيبة اللاحقة مع التوابيت.

إن زيارة ماجريت لمنزل "بو" كانت زيارة إلى عالمه الآخر.. إلى عتمته الخاصة، ظله الخاص، الذي ينبثق وراء نطاق الذات الواعية.

هناك علاقة مثيرة للاهتمام بين ماجريت والشكل- الشخص الذي صوره "بو" في عمله "رجل في الزحام".. ذلك الشخص المنزوع من الحشد لكن في الوقت ذاته ينتسب إلى الحشد على نحو لا فكاك منه. هنا يجد المرء نفسه أمام إغراء يحثه على أن يرى حالة من الإسقاط الذاتي، غير أن هذا التأويل سيكون طائشا لأن ماجريت، في الرسم، لا يركـّز على الأشياء أو الشخصيات التي يعيرها مظهرا جاهزا. إن ما يركـّز عليه هو البحث عن علاقات غريبة محددة بين الأشياء، أو الأفراد والأشياء. ولتحقيق ذلك، يبدأ أولاً بتجريدها من نعوتها وتعريفاتها، ثم يقترح شيئا يشبه عملية الولادة الجديدة، يقودها ثانية إلى جذورها.

فضلا عن ذلك، فإن الإسقاط الذاتي لن يكون منسجما مع خوف ماجريت من الانتهاك، وهو يوظف كل الأساليب والوسائل ليصون الإقليم المحرّم.

إنه يتجنب الوجوه، للحظة، إن أمكن، حيث يواريها خلف قماش، أو يجزّ الرأس، أو يضع أمامها تفاحة أو طائرا أو باقة من الورد. وفي لحظات مهيّجة أو عدوانية بدرجة أقل، يجرّد الوجه من ذاتيته بإلباسه قناع "رجل الزحام"، وبمنحه تلك النظرة المحدّقة الخالية من التعبير.. كتحديقة الدمية المعروضة في واجهات المحلات. من جهة أخرى، هو يفضّل أن يدير الشخص بحيث يعطينا ظهره. من يستطيع أن يميّزه من ظهره؟ وماجريت يستمتع بالنظر إلى ظهر شخصه المعتمر قبعة سوداء مستديرة. في لحظة كهذه، هو يتطلع معه إلى المجهول.

إنه مثل "بو" في قصته "رجل في الزحام"، يرى ضحيته من الخلف وهو يمضي في طريقه إلى غاية غامضة.. إن كانت هناك أية غاية. إدغار بو يرصد، في قصته، ملابس هذه الشخصية المحترمة وزاوية الأذن وربطة العنق والقبعة وطريقة المشي، لكن التوتر يحدث حين تستدير فجأة هذه الشخصية المنتقاة، بعد الملاحقة المضنية آناء المساء والليل، ولحظة التوتر هذه ذات آثار قوية.. إنها لحظة تمييز. وفي أعمال ماجريت يبدو هذا الشخص مميزا عن بقية الحشد لكنه لا يستطيع أن يوجد بمعزل عن الحشد.

في إحدى لوحاته، يرسم ماجريت شخصا – هو صديقه الكاتب الإنجليزي إدوارد جيمس- يُرى من الخلف واقفا أمام مرآة. ماجريت لا يرغب في مواجهة الوجه، لذا يقرّر أن يتجاهل المنطق، فبدلا من أن تعكس المرآة وجهه نراها تعكس ظهره. ونلاحظ بالقرب منه ترجمة فرنسية لكتاب إدغار ألان بو "لغز آرثر بيم".

وهناك لوحة أخرى، لجيمس أيضا، تصوره من الأمام جالسا أمام طاولة بينما وجهه قد تعرّض للامتصاص أو انفجر ليصبح كرة من الضوء المشعّ.

ومثلما نجح في إخفاء وجه جيمس عنا، نجح كذلك – في حياته اليومية- في الاحتفاظ بوجهه هو، وجه الفنان، متواريا عن الناس. وقد اتخذ موقف الحذر والتكتم إلى حد أنه رفض أن يمتلك مرسما منفصلا. كان يرسم في أي مكان يلائمه: غرفة الجلوس، المطبخ، غرفة النوم.. وهذا الموقف ينسجم منطقيا مع صورة رجل الزحام المنهمك في تحضير متفجرات ابتكاراته التي لا ينتبه لها العالم.

عن لوحات ماجريت:

الفارس الضال (1926)

رغم أن ماجريت سوف يغيّر العنوان والمحيط، فإنه يظل يكرّر صورة الفارس المتسابق، الممتطي جواده، المرّة تلو الأخرى، على امتداد أكثر من أربعين سنة.

كانت البداية في سنوات استقصائه الإبداعي في منتصف العشرينيات حين اكتشف وظيفة للرسم مختلفة عن تلك التي كشف عنها المستقبليون والتكعيبيون والتجريديون.

إحدى المهمات التي حدّدها لنفسه كانت بعث حياة جديدة واستثنائية لأشياء وجودنا العادية التي أصبحت مبتذلة بسبب الطريقة اللا مبالية التي ننظر بها إليها. وعوضا عن قبول الأشياء التقليدية كما هي، شرع في تحديها والارتياب بها ليحيي ليس مظاهرها الغريبة فقط، بل أيضا ليستنبط وظائف جديدة لها.

في هذه اللوحة، يصور ماجريت فارسا غير بارع، في سباق الخيل، بين بيادق شطرنج (التي هي في الأساس تبدو وكأنها قوائم طاولة مثقوبة) والتي منها تنبت الأغصان. على جانبي اللوحة توجد ستائر، والجزء الأوسط نيّر جدا مع أشكال باهتة لخطوط متصلة ببعضها عبر الأرضية. واللون يتغيّر كلما انتقل إلى أعلى متدرجا إلى اللون الأزرق.

منظر عام (1926)

ماجريت يعرض هنا ثلاث طبقات تشكـّل وحدة متكاملة، مع ذلك هي مستقلة بذاتها في ما يتعلق بالمنظور. السطحان بحوافهما المرسومة في خطوط منحنية، كما لو بالمنشار، يشكلان ساحلا وغابة في آن.

من خلال تركيب ثلاثة عناصر في اللوحة – بلدة، غابة، بحر- يخلق ماجريت التزامن، والذي سوف يؤكده في ما بعد عبر تناوله لشظايا من هذه العناصر ومن الموتيفات الأخرى المركـّبة بغرابة.

إن رؤيته للأشجار، والتي تسحره طوال حياته، هي مهمة جدا. ما يثير اهتمامه أكثر هنا، تلك الجذوع الرابضة، المعوجّة، القوية، المفتقرة إلى السكون الذي سوف تكتسبه في ما بعد. إنها تنبجس عموديا من السطح.. دونما جذور. بعد سنوات سوف يتجاهل ماجريت أيضا حقيقة أن للأشجار جذورا. هل لهذه الظاهرة علاقة بإحساس ماجريت ذاته بالانتماء إلى البيوت التي عاش فيها، وانتقاله من مكان إلى آخر بسهولة دون أن يتجذر في موقع؟

الواحة (25- 1927)

طاولة صغيرة تنتصب فوقها ثلاث شجرات (إذن، هي غير حقيقية). الغيوم تظهر جزئيا أمام قمم الأشجار وخلفها، بينما المسافة بين الغيوم وسطح الأرض هي أقصر من أن تكون واقعية. بذلك فقد غيّر ماجريت النسب المكانية وأظهر أن المنظور نسبي. بمعنى آخر، لقد حاول أن يحرّر العالم من القوانين والأعراف التي وضعناها لإخضاعها. هكذا يصبح إدراكنا وقدرتنا على الملاحظة أكثر حدّة وكثافة، ويكون اكتشافنا للمكان تجربة حميمية أكثر.

رجل يقرأ الجريدة (1927)

لا شيء مشوّش ومقلق في ما يتعلق بمحيط رجل يقرأ جريدته: جهاز التدفئة يبدو من النوع المألوف في الكتيّبات الدعائية، الزخرفة على الجدار عادية، النافذة ذات الستائر، باقة الورد على عتبة النافذة، اللوحة المعلقة على الجدار.. كلها من النوع الذي ينتقيه البورجوازي الصغير من أجل أن يخلق الجو المطلوب في بيته. حتى الرجل نفسه يبدو من ذلك الصنف الذي نراه عادة في الإعلانات.

لكن ماذا يفعل ماجريت بهذه المادة؟ إنه يقسم الإطار إلى أربعة مستطيلات، ويرسم الغرفة الصغيرة نفسها أربع مرات، عارضا الرجل وهو يقرأ الجريدة مرّة واحدة فقط. بانتزاعه من الصورة يصبح الرجل خفيا. لو أن ماجريت أزاله مرّة واحدة فقط فإن المظهر لن يكون مشوشا، لكنه فعل ذلك ثلاث مرّات، وهذا التكرار وحده كاف، وضروري، لاظهار أن على الرغم من اختفاء الرجل إلا أن شيئا جوهريا لم يتعرّض لأي تغيير.. وهذا يعني أن كينونته عقيمة، وحضوره لا معنى له.

المرآة المضللة (1928)

تحوير مقصود للوظيفة الطبيعية للعين. إنها لا تنظر إلينا لأن ماجريت يلغي وظيفتها العملية – النظر- بعرض وظيفتها العاكسة: انعكاس في قرنية العين لسماء وغيوم. الانعكاس في المرآة جامد وسلبي، بينما الانعكاس في العين يخترق الباطن.. وهناك، داخل العين، تنشأ الصورة.

على عتبة الحرية (1929)

في لوحته "العناصر الستة" التي رسمها في 1928، ركـّب ستة أطر تظهر: نارا، غيوما، غابة، بيتا، أجراسا، وجذع امرأة.

في هذه اللوحة يضيف جزئين أو إطارين: قالبا خشبيا، وقطعة ورقية منقوشة.. بحيث يصبح المشهد ثلاثي الأبعاد، مع إضافة مدفع موجّه نحو جذع المرأة.

إن مغزى العمل يكمن في المحيط المركّب من عدد من المواد المختارة من الطبيعة وحياة الانسان اليومية، وفي التلاعب المكاني. إثارية الغابة والعري واضحة، والخشب الأجرد بتجذّعه الجلي يمكن أيضا أن يرتبط بالجانب الإثاري.

الواجهة العادية للبيت، والتي هي موصودة، تجاور صورة العالم الخلوي – المفتوح وغير المحدود- بغيوم بيضاء ساطعة تطفو في الزرقة. الأجراس التي تعلّق عادة حول الفرس، وهي موضوعة على سطح من الرصاص المتموّج، تستحضر صوت جياد تعدو خببا. النار الضارية والعيّنة الورقية المستوية تشكلان الجانب التوكيدي الأقل للمشهد.

إننا نتخلى عن النظام المؤسس لنلج – مع الرسام- حقل الخيال.. والخيال يعني الحرية.

القناع (1935)

الجانب الأهم من قدرة ماجريت المبدعة هو الطريقة التي بها يوظف مظهرين أو أكثر للواقع في "الصورة" ذاتها. إنه يدسّ أحدهما فوق الآخر، يجلبهما معاً ضمن التخوم، ويزامن بين فصلين أو زمنين (النهار والليل) أو مجالين (الداخلي والخارجي – الغرفة والسماء).

ماجريت يرسم هنا فوق صورة تمثّل قناع نابليون المألوف: سماءً زرقاء ذات غيوم، وبذلك يكتسب القناع – أو الرأس المنحوت- خاصية حيوية وفعالة تضفي عليه غرابة لم تكن متوفرة فيه عندما كان مجرّد جصّ باهت. فضلا عن ذلك، أضاف ماجريت الفضاء ليعطي إحساسا بالاتساع والرحابة، مختزلا ملموسية التمثال لكن معزّزا البعد الشعري.

السحر الأسود (1935)

ماجريت رسم عري المرأة مرارا. وقد استخدم زوجته كموديل، لكن نادرا ما رسم صورة شخصية لها.

الضوء هنا حاضر جدا ونقي جدا إلى حد أن الجسد يستسلم إلى لون السماء، ويرتدّ عن بصرنا كما لو في أكثر الليالي عتمة. هذا التحوّل لجسد امرأة إلى سماء هو فعل من أفعال السحر الأسود. وتغيّر اللون جعل الجزء الأعلى الحسّي للجسد يندمج في اللون الأزرق، الذي لا يكاد يلحظ، للسماء.

الوضع البشري 2 (1935)

لطريقة الرسم داخل الرسم تقليد طويل، جدّده ماجريت وأكمله. في نقطة معينة، يجعلنا نعي الأبعاد، أو الأماكن الداخلية والخارجية، التي تلتقي في لوحاته. يقول: "نحن نرى العالم بوصفه يوجد خارج ذواتنا، مع أننا نختبر داخل ذواتنا الصورة الذهنية للعالم. بالطريقة ذاتها نعيّن موقع شيء في الماضي بينما هو يحدث في الحاضر. الزمن والمكان، بالتالي، يفقدان ذلك المعنى غير الدقيق الذي تتداوله، أو تضع له اعتبارا، التجربة اليومية".

إلى ثيمة الرسم داخل الرسم يضيف ماجريت النافذة واضعا إياها في المقدمة. بالنسبة إليه، النافذة لها دلالة العين. والبيت يحل هنا محل الجسد، ومنه يراقب المرء ويختبر العالم.

ماجريت نادرا ما يعطينا منظرا أو شكلا كاملا، لكن غالبا ما يرسم درابزين، إطارا، جزءا من الجدار، عتبة نافذة.. كما لو أنه يلتمس عونا يصونه من الدوار.

ماجريت دائما يقف في الداخل، ومن هذا الموقع المفضّل ينظر في المجهول، في الحياة الخارجية.. وفي الوقت نفسه يصغي إليها.

تأمل (1937)

السماء، البحر، الشاطئ.. تشكّل معا منظرا طبيعيا للساحل، مع ذلك فإنه يختلف عن الرسومات البحرية في القرن التاسع عشر –التي حققها ديلاكروا أو كوربيت أو دوبيغني مثلا- في تصوير زرقة البحر القاتمة واستخدام اللون غير الطبيعي للشاطئ وفي عدم التزامه بالمظاهر الخارجية للأشياء. طرافته تظهر في الجزء الأسفل من اللوحة حيث نرى ثلاث شموع مشتعلة، والتي هي أشبه بديدان، تزحف بطريقة لولبية عبر الشاطئ.

يبدو أن ماجريت قد اكتشف نوعا من الشبه أو المصاهرة بين الشموع المتقطّرة والديدان.. بالإضافة إلى الزواحف، الحلزونات، الطفح الشبيه بالدود في الرمل، الحباحب، والضوء المتألق على الماء. إن اقتران الكائن الزاحف بالشمعة إلى هذا الحد يشكّل بنية عضوية واحدة.. غير متوقعة وغريبة، بقدر ما هي بسيطة.

لا ينبغي للمرء هنا أن يبحث عن تفسير مع المنطق المحدود للواقع المرئي والمدرك. التناظر هو عامل فعال ومؤثر، وقد استشهد به أندريه بريتون مرارا كعنصر أساسي للشعر.

تدرّجات النار (1939)

في ما يتعلق بهذه الفكرة، قال ماجريت أنه كان يحاول أن يضع نفسه في موقع إنسان ما قبل التاريخ حين اكتشف لأول مرّة بأن النار تنشأ من احتكاك حجرين معا. إنه يعرض في هذه اللوحة النار وهي تشتعل في قطعة من الورق، ومفتاح، وبيضة، وكان قد سبق وأن رسم في 1933 لوحة حول نفس الثيمة صوّر فيها النار وهي تشتعل في ورقة وكرسي وبوق.

إن ماجريت يذكرنا هنا بالنار كظاهرة أساسية يمكن أن تنشأ من الأحجار دون أن تفترسها. البيضة، المفتاح، الورقة، الخشبة، البوق، الأريكة – وهي الأشياء المستخدمة كأدوات متصلة باللهيب- تبدو لوهلة منافية للعقل مثلما الأحجار التي تولّد النار.

ماجريت كان مولعا بالتأمل، بإعادة تشكيل العناصر والمرئيات: الضوء، الهواء، الأرض، المطر، الشمس، النافذة، البحر، الشجرة.

العالم الشعري (1939)

كل مادة – السماء، الغيوم، النافذة، الباب، الكتلة الخشبية، شريحتان من اللحم (إحداهما منتصبة والأخرى ممددة على الكتلة)- مرسومة هنا بواقعية تامة وبألوان متوهجة.

ليس ثمة تحريف أو تشويه باستثناء العلاقات بين الأشياء، في المكان، وفي النسب. الغيوم تنقلنا إلى الفضاء الخارجي، مع أننا في الداخل نراقب الكتلة والشريحتين، بينما الغيوم داخل الغرفة ذات نسب تليق بصورة ساكنة. رغم ذلك، فلا شيء يباغتنا لأن التناقض بين الخارج والداخل في هذه الصورة قد تحول إلى نظام جديد من الكينونة، والضوء، والمكان.. والذي لا يمكن خلقه إلا بالخيال.

السمّ (1939)

ماجريت يلهو باستمرار مع لغز المكان والزمان، والذي تخضع له الأشياء الأرضية. وسائله تتضمن دمج المظاهر الداخلية والخارجية، وتغيير النسب. إنه لا يتصادم مع هيئة الأشياء بل مع نظام الأشياء، كما يعالج مفاهيم "الكبير" و"الصغير" في إطار أو شكل نسبي.

غيمة، طافية بوقار، تدخل غرفة من خلال الباب المفتوح قليلا، وتلقي ظلا على الجدار. لكن هذه الغيمة تنتسب أيضا إلى البحر والسماء في الخارج، والمرئيين من خلال الباب.

ثمة راصد غير منظور.. قد يكون شخصا في الغرفة يختبر التحام الأمكنة هذه، أو الرسام نفسه أو المتفرج على اللوحة. الباب يشير إلى تغيّر في اللون، يصعب حدوثه في أحوال أخرى. حيث يبدأ في الأسفل مع لون الخشب وتجذّع سطحه ثم يتغيّر. كلما ارتفع نظرنا إلى أعلى، إلى لون أزرق نيّر وشفاف.. هو لون السماء الواقعة فوق البحر خارجا.

النتيجة هو اندماج المنظر الطبيعي في الخارج بالداخل، متجاوزين أي تعارض مكاني، ومن ثم يفقدان صفتهما المتميزة، المستقلة. في الوقت ذاته، نجد استبصارا ملهما وشعريا في هذا المفهوم الجديد للمكان والذي يتحدى أي محاولة لصياغته في كلمات.

16 سبتمبر (1957)

الأشجار من العناصر التي وظفها ماجريت طوال حياته الفنية، وعنها قال ذات مرّة: "في انبثاقها من الأرض تجاه الشمس، تتحوّل الشجرة إلى فكرة أو استعارة لسعادة ما، ولفهم هذه الاستعارة علينا أن نكون ثابتين مثل الشجرة، لأننا إذا تحركنا فسوف تأخذ مواقعنا وتتفرج علينا. عندما تصبح الشجرة تابوتا فإنها تتوارى تحت الأرض، وعندما تتحوّل إلى نار فإنها تتلاشى في الهواء."

في أعمال ماجريت من 1925 إلى 1930، كانت الغابة معتمة، متوحشة،مكتنزة، ومتشنجة. ولم تكن الأشجار رموزا أو مفاهيم ترتبط، كما في لوحات الآخرين، بالبيت والوطن والحضانة الأمومية، بل انتظر سنوات لكي يرسم تجويفاً أخفى بداخله بيتا.

في هذه اللوحة، حقق السكونية التي منها ينمو الصمت.. صمت غامض فيه تتكشّف ظلمة الشجرة من الحميمية إلى الاتساع. حتى الآن ماجريت هو الرومانتيكي الكامل – في هذه اللوحة – الذي يجعل الليل يستولي على المكان المحتل من قِبل الشجرة، لكن حين يضع الهلال في مواجهة الشجرة وليس فوقها أو إلى جوارها أو خلفها، فإنه يزوّدنا بالسمة الوحيدة التي تثبت لنا أننا لسنا في حضرة فنان من القرن التاسع عشر.

قبر المصارعين (1960)

لقد افتتن ماجريت بالوردة منذ بداياته، التي تعود إلى تجاربه التكعيبية- المستقبلية، حين رسم وردة في موضع قلب امرأة عارية. لكن الوردة ظلت ثانوية كعنصر في البنية، ولم يؤكد عليها كمادة قائمة بذاتها إلا بعد سنوات، عندما تشبث بنقطة انطلاقته الجديدة التي تفرض المضي وراء مستوى الصور وإحضار العالم الحقيقي إلى الأشياء.

كثيرا ما فكر ماجريت في تحقيق لوحة لهيكل عظمي يقطف وردة في حديقة رائعة في الليل، وتحت سماء مليئة بالنجوم. لكن أمراً ما كان يكبحه دائما عن فعل ذلك. تغيير الأبعاد الطبيعية للأشياء كانت إحدى الوسائل التي لجأ إليها ماجريت في وضع المفاهيم المكانية في إطار نسبي. فالأحجام النسبية للمواد كانت تتغيّر بحيث أن الناظر إلى لوحاته يجد نفسه مرغما على تحرير ذاته من القيود التي يفرضها العرض التقليدي للأشياء، ومن ثم يقوم باكتشافها من جديد وبعمق أكثر.

المدهش في وردة ماجريت هنا أنها تملأ الغرفة، من الأرضية حتى السقف، بحسّيتها المتوهجة دون أن تجعل الغرفة تبدو صغيرة على نحو لا معقول. بمعنى آخر، إن حضور الوردة، برائحتها ولونها وهيئتها، يمكن أن تشكّل تحديا كبيرا للمتفرج إلى درجة أنها تستحوذ على أفكاره وانفعالاته السرية. إنها تمتص المكان الذي تحتله لكن دون أن تتداخل معه.

الرجل ذو القبعة السوداء المستديرة (1964)

ماجريت، في الواقع، لم يرسم إنسانا في أي وقت. الفرد كان مختفيا في أعماله، لكنه اختفاء يختلف عن ذلك الذي يحدث في اللوحات التجريدية. الكائن البشري في أعماله يلعب لعبة الاستغماءة.. إنه حاضر وغائب في آن، والفنان يلاحقه ويمسك بسترته لكنه يجدها فارغة.

ماجريت عزل حضور الكائن البشري في اللوحة عن الكائن البشري نفسه، تماما كما عزل الأشياء عن أسمائها. وفي العام 1964 أصبحت المعالجة بسيطة جدا: القبعة المستديرة، البذلة الجاهزة، والوجه اللا منظور.. لأن حمامة تحجبه.

ثمة إقليم في عمله يتيح لأتباع فرويد اللهو فيه كما يحلو لهم. إنه يفضّل أن يخفي الوجه تحت قماش (مثلما فعلت أمه الغريقة)، أو يخفي التعبير خلف تفاحة. إنه يفضّل أن يتعقّب الظهر: يضع الرجل في مواجهة المرآة فتعكس ظهره لا وجهه. أحيانا يضعه في مواجهة نفسه لكن وجهه ينفجر ويصبح ضوءا مبهرا.

ماجريت لا يحب تحديقة أو نظرات فان غوخ الذي يتطلع إلى نفسه في المرآة ويرسل نظراته لتشق طريقها عبر الزجاج. إنه يصنع من المرآة عيناً ومن العين مرآة. والعين لا ترسل نظراتها، لا تثقب.. بل تحجب، تعكس، وتصد.

ذات مرّة، طلبوا منه أن يرسم صورة شخصية لنفسه، فوافق ورسم نفسه: الجسد، الملابس.. لكن الوجه كان إقليما محرّما، فأخفاه وراء تفاحة: حتى ماجريت نفسه يتوارى.

بيبلوغرافيا

- 1898 – ولادة رينيه ماجريت في 21 نوفمبر، في ليسين، مقاطعة هينوت ببلجيكا.

- 1899 – تنتقل العائلة إلى جيلي. منطاد يهبط على سطح منزلهم.

- 1910 – تنتقل العائلة إلى شايتليه. أمه تعاني من أزمات حادة.

- 1912 – أمه تنتحر، ذات ليلة، بإغراق نفسها في نهر سامبري.

- 1913 – ينتقل مع أبيه وأخويه، ريمون وبول، إلى شارليروي. هناك يلتقي بجورجيت بيرجر، التي سوف يتزوجها بعد سنوات. يلتحق بالمعهد العالي لمدة ثلاث سنوات، ثم يأخذ دروسا في الرسم.

- 1916 – يلتحق بأكاديمية الفنون الجميلة في بروكسل.

- 1919 – يتعرّف على مجموعة من الفنانين الطليعيين. يبدي تعاطفاً مع الدادائية والتجارب السوريالية الأولى في باريس.

- 1920 – يقيم معرضه الأول في بروكسل.

- 1922 – يتزوج جورجيت. يعمل مصمما للإعلانات.

- 1925 – بداية تجاربه السوريالية وابتعاده عن التكعيبية والمستقبلية.

- 1927-1930 – ينتقل مع زوجته إلى باريس. هذه السنوات الثلاث تشهد تطوره الفني، وخلال هذه الفترة يلعب دورا نشطا في الحركة السوريالية، ويقيم علاقات وطيدة مع أبرز الوجوه السوريالية من أدباء وفنانين.

- 1930 – يعود إلى بروكسل.

- 1937 – ماجريت يقضي ثلاثة أسابيع في لندن، مقيما في منزل الكاتب البريطاني إدوارد جيمس.

- 1938 – إقامة المعرض الأول في لندن.

- 1940 – يرحل عن بلجيكا مع بدء الاحتلال الألماني، لا يصطحب معه زوجته.

- 1943 – يعود إلى بلجيكا.

- 1948 – في باريس يقام له معرض لا يحقّق إقبالا كبيرا.

- 1953 – شهرته الدولية تتزايد. أعماله تعرض في روما، لندن، نيويورك، باريس.

- 1954 – إقامة معرض تكريمي لأعماله في بروكسل.

- 1967 – في 15 أغسطس يموت ماجريت في بروكسل.