"وداعاً أيها الحب/ وإلى غدٍ أيتها القبلات/ تعلّق يا قلبي بواجبك/ إني أعلن هنا بدء المحاكمة". هكذا، وفي "آخر الأشعار" علّق بابلو نيرودا، إلى أجل غير مسمّى، المسائل الأخرى كما سمّاها، متسائلاً باستغراب: كيف أكتب شعراً في الحب وأنهار الدم تسيل في شوارع بلادي؟ وإذا كان نيرودا قد اختار قصفاً عنيفاً يحدث للمرة الأولى بواسطة قصيدته الصلبة المؤمنة بالهدم، مهمّشاً الحب إلى آخر قائمة اهتماماته الشعرية، فإن آخرين استخدموا هذا الحب، تحديداً، سلاحاً فاعلاً في وجه الهدم، محرّفين سؤال نيرودا كالآتي: ماذا نكتب وأنهار الدم تسيل في بلادنا؟

متأرجحاً بين ترتيب الأولويات من جهة، وسؤال الكيف واللماذا من جهة ثانية، واكب الأدب مجرى الدم بمجراه الخاص الموازي، تاركاً لهذين المجريين أن يتقاطعا، أو يفترقا، كيفما اتفق. وإذا سلّمنا بأن الاثنين من طبيعة واحدة، طالما أنهما من بنات الأفكار، أليس حرياً التساؤل: ماذا فعلت الحرب بالأدب، وماذا فعل الأدب بالحرب؟ هل ما زالت متفوّقة عليه ولا يزال طامحاً لإحاطتها، وفي أحسن الأحوال، للإمساك بقرنيها؟ هل نجحت في ترويضه ما دام لم ينجح في وقفها؟ هذه البانوراما حول رواية الحرب في العالم العربي ليست إجابة عن أي سؤال من نوع: هل روينا مآسينا في شكل جيد؟ إنها فقط بانوراما مختصرة لرواية الحرب العربية، وعرض للمشهد العام في نظر قارئة لا تدّعي الإحاطة بكل التجارب، لذلك لا بد من اعتذار مسبق من الكتّاب الذين لم ترد أسماؤهم في هذه العجالة الصحافية، مع العلم أن التركيز كان على المناطق التي شهدت اضطرابات أكثر من غيرها: فلسطين، لبنان، العراق والجزائر. ولا بد من الإشارة إلى الإفادة من كتابَي "النظرة الروائية إلى الحرب اللبنانية" لرفيف رضا صيداوي، و"الرواية العربية" لكاظم جهاد، إضافة إلى الروايات الوارد ذكرها .

لبنان

إذا كان نشوء الرواية في لبنان مرتبطاً بظهور الحيّز المديني، فإن الأدب اللبناني حتى في مرحلته الكلاسيكية لم يكن يوماً على توافق مع البنى والحيثيات السوسيولوجية والاقتصادية والسياسية التي رافقت نمو فكرة المدينة، ويكاد يخلو أي نص يعود إلى حقبة ما قبل الحرب الناشبة عام 1975، من نقد واضح لهذه البنى، إذ نجد مجموعة لا يستهان بها من الأعمال التي وضعت يدها على الجروح الداخلية الكثيرة المؤدية إلى اندلاع هذه الحرب، إلى درجة تصنيف النقّاد روايات مثل "طواحين بيروت " (1969) لتوفيق يوسف عوّاد، وأعمال رائد الرواية اللبنانية الطليعية يوسف حبشي الأشقر في إطار الأدب التنبّئي. ما يعنينا ليس البحث عن جذور الرواية اللبنانية وكيفية تطوّرها، وهي النوع الأدبي الناشئ متأثّراً بالأدب الغربي، أو نتيجة للتفاعل بين الشرق والغرب الذي حدث للمرة الأولى مع حملة نابوليون إلى مصر وانعكس أدبياً في زيارة المصري رفاعة الطهطاوي إلى باريس، بل حصر الأمر في الأعمال التي تناولت الحرب صراحة، أي زمنياً: الأعمال التي سبقت الحرب وزخرت بأسبابها. الأعمال الصادرة أثناء الحرب، وتلك التي تناولت نتائجها، فحاولت إعادة كتابتها .

لا بد، في إطار الصنف الأول، من الإشارة إلى رواية "لاجئة" (1952) لجورج حنا، التي تطرّق فيها إلى مسألة نكبة عام 1948 في فلسطين واللجوء إلى لبنان، وكذلك حرمان الجنوب اللبناني، من خلال قصة قرية زيزفون. وإذا كان حنا أول من تناول هذا الموضوع لبنانياً، فإن البعض يعتبر هذه الرواية غير مكتملة العناصر، معيباً عليها الطابع الخطابي الإيديولوجي الذي لم ينجح في شدّ مسارات الشخصيات المختلفة وصهرها في بوتقة واحدة ومقبولة. لكن، قبل ذلك، لا بد من الإشارة إلى رواية "الرغيف" (1939) لتوفيق يوسف عوّاد التي، وإن جاءت في مرحلة مبكّرة، فقد أثارت مسألة الثورة والفقر والجوع في ظل الحكم العثماني على لبنان، فاعتُبرت واحدة من أول الأعمال التحررية في العالم العربي المتكاملة أدبياً، بعدما عرف كاتبها جيداً كيف يجمع بين أقدار الأبطال والظروف العامة المحيطة بهم، محذّراً بطريقة ما من انفجار آتٍ من خلال الإشارة إلى فساد الطبقة السياسية الناشئة. لكن الرواية الأكثر التصاقاً بموضوعنا، والتي عرفت شهرة كبيرة هي "طواحين بيروت" (1969) للكاتب نفسه، حيث رصد للتحوّلات والتغييرات الاجتماعية الطارئة على بنية المدينة الوليدة إثر النزوح الريفي الكبير إليها، وكذلك للتعصّب الطائفي والاصطفاف السياسي بين وجهتَي نظر مختلفتين، من خلال شخصية رمزية هي شخصية فتاة جنوبية تدعى تميمة تقرر، رغماً عن أهلها، مغادرة قريتها (المهديّة) إلى بيروت من أجل إكمال تعلّمها. تنبع رمزية هذه الشخصية أولاً من كونها امرأة وسط مجتمع ذكوري عنيف، وثانياً من انتمائها إلى طبقة اجتماعية محرومة في ريف لبناني يتعرّض للاعتداءات الإسرائيلية. بالطبع، سيكون على تميمة، بمركّبَي ضعفها المتماثلين مع مركّبات ضعف وطنها، الغرق في طواحين مدنية مشتهاة، لكن مخيّبة ودموية. تستمدّ هذه الرواية أهميتها المفصلية إذاً من تلك النهاية المأزقية وانسداد الأفق لدى الشخصيات التي اختارت الحرية، أو التي انجرّت إلى عصبياتها على حدّ سواء .

رواية الكاتبة السورية غادة السمّان، "بيروت 75"، سبقت اندلاع الحرب. اختارت الروائية في هذا العمل دخول المدينة من خارجها، وبتحديد أكثر، من طريق رحلة لخمسة ركّاب لبّوا نداء سائق التاكسي في دمشق متوجّهين نحو بيروتهم الخاصة، قبل أن يصطدموا سريعاً بواقع المدينة المريضة سياسياً واقتصادياً، ويكتشفوا في ما بعد أنهم سجناء معها في قدر دراماتيكي واحد .

كان لاندلاع الحرب في لبنان عام 1975 أثر واضح على الأدب اللبناني عموماً، والرواية منه على وجه الخصوص، لجهة منحها البوصلة الواضحة (اليسارية غالباً)، كون معظم الكتّاب والمثقفين المنخرطين في مشروع نهضوي وطني شامل، اعتبروا هذه الحرب باباً لتغيير الواقع العربي برمّته. لذلك، نلاحظ نقلة أدبية نوعية خلال فترة زمنية قصيرة، تجلّت خصوصاً في ربط الإنتاج الثقافي اللبناني في إطاره العربي العام، باستثناء بعض الأعمال التي كانت تنطق باسم اليمين اللبناني في تلك الفترة، مثل أعمال الكاتب جورج شامي، بعدما آثر الروّاد المتمسكون بلبنانيتهم الوقوف على الحياد في الصراع الدائر (توفيق يوسف عوّاد، فؤاد كنعان وغيرهما). سيبدأ هذا الانفتاح العربي مع كتّاب لبنانيين أبرزهم الياس خوري ومع آخرين وفدوا من البلدان العربية مثل غادة السمّان التي جسّدت حال بيروت السجينة في روايتها "كوابيس بيروت" مسجّلةً فيها، وبتطابق زمني، مئة وسبعة وتسعين كابوساً لاحقتها أثناء احتجازها في شقتها الواقعة وسط خط للتماس. وقد أغلقت الكاتبة زمن السرد من خلال هذا الشرك الزمني، لتأتي النهاية على شكل حريق يبتلع بيتها ومكتبتها، فتجد نفسها في اللحظة الصفر. في حين استخدم الياس الديري في روايته "الفارس القتيل يترجل" (1979) تقنية زمنية أخرى قائمة على التداعي بين زمنين مختلفين أحدهما ينتمي إلى الحرب والآخر يدور خارجها على حدود الحب، من خلال قصة عوّاد ورفاقه المجتمعين في أحد المقاهي أثناء الحرب، والذي ستنتصر الحرب على حبه في النهاية، في إشارة إلى السوداوية والعدمية التي ميّزت الصراع. أين تبدأ رواية الحرب، ومع من؟ ليس من برهان جازم في هذا الصدد وإن تكن مجموعة يوسف حبشي الأشقر، "المظلة والملك وهاجس الموت " (1981) بنياناً أولياً لها. في المقابل يمكن اعتبار رواية "الوجوه البيضاء" (1981 ) لالياس خوري رواية كاملة عن الحرب، نقلت الأدب اللبناني إلى مرحلته الجديدة، من طريق حكاية مقتل خليل أحمد جابر الذي يؤدي إلى استعادة الحوادث الواقعة منذ عام 1958 ، باستخدام أسلوب الإدراج السردي. هكذا، تتداخل حكايات عدة في هذه الحكاية الأساسية، لا يجمع بين شخصياتها إلا وقوعها ضحية للحرب. سبق هذا العمل عمل بعنوان "حكاية زهرة" (1980)، للروائية حنان الشيخ التي افتتحت زمن السرد النسائي للحرب الذي سيتواصل مع هدى بركات وعلوية صبح ونجوى بركات، انطلقت فيها من حكاية فتاة تدعى زهرة، مركّب شخصيتها الأساسي هو الخوف المتراكم لسنوات. هذا وقد تزامنت رواية "الوجوه البيضاء" مع عمل لإملي نصرالله بعنوان"الإقلاع عكس الزمن"، لم تتحدّث فيه عن الحرب مباشرة بل عن إحدى نتائجها: الهجرة .

مستنداً إلى مشهدية السرد السينمائي، قدّم حسن داوود روايته "بناية ماتيلد" عام 1983. الرواية التي ستعرف شهرة واسعة بسبب اعتمادها على تثبيت المكان، وهو أحد مباني بيروت حيث كانت تقطن عمّة الراوي الذي انتقل مع عائلته إلى مكان آخر. هكذا، نشهد رصداً دقيقاً لمعالم المكان وتبدّل وجوهه ومظاهره قبل الحرب وبعدها، إثر قدوم مهجّرين من الجنوب إليه . طبعاً النهاية الكابوسية لصاحبة المبنى ماتيلد تؤشّر بشكل واضح إلى مصرع مرحلة وطبقة أوليغارشية تنتمي إلى حقبة ما قبل الحرب .

أما رشيد الضعيف، فقد روى قصة يوسف المسيحي المقيم في بيروت الغربية، والذي فقد يده إثر إصابته بشظيّة، في روايته "فسحة مستهدفة بين النعاس والنوم" (1986). تعتمد هذه الرواية على مركّب الخوف من الآخر، من طريق تصوير عودة يوسف إلى بيته ثم مقتله على يد ناطور البناية الشيعي وأعضاء في تنظيم ما. لذلك، تتشابه شخصية يوسف في هذه الرواية مع شخصية اسكندر في رواية "الظل والصدى" (1988) ليوسف حبشي الأشقر، من حيث أصلها المسيحي، وإقامتها في الجزء المسلم من بيروت، بينما تختلفان في انتمائهما: المسيحي لدى الأشقر، والمسلم لدى الضعيف. لكن الرواية الثانية ترتبط أكثر بقدر لبنان، ومرضه الأساسي المتمثّل بالطائفية التي تمتدّ جذورها إلى زمن المتصرّفية، والتي تدفع أبناءه إلى الهجرة .

في مرحلة لاحقة، أي بعد خروج منظّمة التحرير الفلسطينية من لبنان، سيدخل الأدب اللبناني طوره الثالث، عبر انتقاله من المرحلة الوصفية التي طبعت أعمال الحرب إلى محاولة فهم متغيّرات هذه المرحلة العاصفة وهضمها. هكذا سنكون إزاء أعمال تتسم بصفتها التحليلية الاسترجاعية، كما في رواية "رحلة غاندي الصغير" (1989) لالياس خوري المرتكزة على فكرة أن الحرب لم تنتهِ مع خروج الفلسطيني، والتي تسترجع حكاية ماسح أحذية مولود في عكّار يلاقي حتفه في شارع الحمراء عام 1982. لتنفتح الحالة الثقافية بعدها على كم هائل من الأعمال أبرزها رواية "حجر الضحك" (1990) لهدى بركات، التي تميّزت بإقحام الراوية نفسها في الرواية، ولا سيما في نهايتها، متدخّلة في قدر البطل خليل، الذي وجد نفسه محتجزاً في مبنى الجريدة بسبب القصف لمدة ثلاثة أيام، والتي كانت كافية بالنسبة إلى الكاتبة لتكثيف الحيّز العام المتسلل إلى قصته من خلال الأخبار الواردة إلى الجريدة في هذه المدة. الجديد في هذه الرواية كان مزجها لتقنيات عدة، واعتمادها على مكانين هما الجريدة والمبنى حيث يقيم أقارب خليل بعد نزوحهم من الشريط الحدودي. أما علوية صبح فقد صفّت حسابها مع الحرب من خلال شخصياتها الكثيرة في روايتها البارزة "مريم الحكايا"، ومن بينهم شخصية الراوية التي جمعت حكايا صراعات مجتمعها وأزماته، واختفت تاركة لنفسها حيّزاً للهرب يتمثّل في إنهائها رواياتها بالقول: "لم تتأكّد من شيء"، وغامزة من قناة تلاعب أحد أبطالها (زهير) في مصائر شخصياتها، مثلما تلاعبت هي بأوراقه .

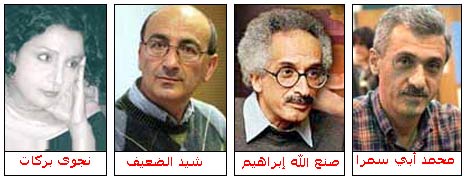

لا بد أيضاً من الإشارة إلى أعمال طبعت نهاية الحرب بطابعها، مثل: "حرب شوارع" لشارل شهوان (1991)، التي تشكّل مجموعة قصص نموذجية عن الحرب الأهلية اللبنانية، قصص تتميز بسرد محموم ولغة جارفة مشتعلة تروي عنف الحرب المفتوح على الفوضى والشهوة والموت. كذلك رواية "شاي أسود" (1995) لربيع جابر، التي لخّص فيها زمن بطله حسام عبر لحظة واحدة هي لحظة موته، متجاهلاً مرور الوقت على شخصيته المحتجزة داخل سجن هو السرير الموجود داخل الغرفة. إضافة إلى رواية "الرجل السابق" (1995) لمحمد أبي سمرا، والتي تقوم على اعترافات لبناني هاجر إلى فرنسا بسبب الحرب. هذه الاعترافات، التي تدور حول "محنة " الأصل، تقيم الحرب في خلفيتها. لذلك ينطلق أبو سمرا من هذا الكتاب كي يقول إن الحرب أسست لوعي اجتماعي - روائي. أيضا نذكر "يا سلام" لنجوى بركات، و"الطيّون" لأحمد علي الزين الذي استرجع حوادث الحرب -من خلال شخصية حسن آدم، "المتنسّك" في أحد مقاهي العاصمة ليعيد كتابة تاريخها، وتاريخه الخاص. أخيرا تجدر الإشارة، في إطار الروائيين غير اللبنانيين الذين كتبوا عن حرب لبنان، إلى رواية "بيروت بيروت " للكاتب المصري صنع الله إبراهيم (1984)، والتي تتمحور حول الحرب الأهلية اللبنانية .

أما في ما يتعلق بأدب "الشهادات"، فهو أغزر وأكثر كثافة وأهمية وتشعّبا من ان يتم التطرق إليه على عجل في هذا المقال، لذلك سنكتفي بذكر أحدث كتابين على هذا المستوى، وقد صدرا خلال السنة الجارية، هما "أنا الضحية والجلاد أنا"، سيرة جورج سعادة بلسانه، المكتوبة بالفرنسية، وقد نقلها إلى العربية باسكال تابت وسعيد الجن، و"نظر إلي ياسر عرفات وابتسم" ليوسف بزي، حيث يستحضر الكاتب الحرب اللبنانية بكل عذاباتها من خلال يوميات مقاتل اشترك في حوادثها العسكرية القتالية. ويكشف بزي بلغة سردية مشوّقة ومتقنة بشاعة المقاتلين الذين انخرطوا ضمن تشكيلات حزبية مختلفة، كما يكشف فظاعات القتال الشرس الذي يلغي إنسانية المقاتل .

فلسطين

نكبة عام 1948، وما رافقها من نزوح الشعب الفلسطيني وتشرّده، شكّلا مستودعاً هائلاً من المادة الخام للأدب العربي عموماً، والفلسطيني خصوصاً، أصيب بدايةً بحالة من الشلل إزاءها، قبل انطلاق ورشة كبيرة تعيد تدوين كل شيء من حجر وبشر وأسماء قرى ومجازر، خوفاً على التراث الفلسطيني من الضياع، ومواجهةً لمشروع طمس الهوية الفلسطينية الذي عملت عليه إسرائيل. بشكل عام، يمكننا تقسيم الأدب الروائي في فلسطين مرحلتين أساسيتين: مرحلة الخروج، ومرحلة الشتات. تميّزت كل مرحلة منهما بأسمائها الخاصة. لذلك، نلحظ ابتعاد الأعمال الفلسطينية عن التخييل والفانتازيا، من أجل الغوص في لحم الواقع المرّ، ولا سيما في بداياتها، باستثناء أعمال قليلة ك"المتشائل" لإميل حبيبي، الكاتب الفلسطيني الأبرز الذي لخّص فيها حال التشرّد التي عاشها الشعب الفلسطيني: مسعود على سبيل المثال، و"المقطوع من شجرة"، والذي لم يُعرف له أعمام أو أخوال أو أقارب، سيأتي اليوم الذي يكتشف فيه وجود أقارب له في الضفة الغربية. في "الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل" رسم حبيبي شخصية إشكالية أثارت الكثير من الجدال، بعد مضيّ سنوات على وفاة الكاتب، مثلما أثار قبوله إحدى الجوائز الإسرائيلية (تبرّع بها للانتفاضة الفلسطينية) غضباً عربياً عارماً، بعدما سلّطت الضوء على مشكلة فلسطينيي الداخل وعلاقاتهم الجدلية بإسرائيل والعالم العربي. قدّم حبيبي الفلسطيني في عمله هذا كشخصية مركّبة ومعقّدة، مبتعداً عن صورة المناضل الأحادي الوجه التي كرّستها أعمال سابقة. وإذا بدت هذه الشخصية مقتنعة بفكرة الوصول إلى السلام، فإن حبيبي لم يهادن أدبياً البتة، ولعله أكثر كاتب فلسطيني أعاد تشكيل الخريطة السابقة خوفاً عليها من الضياع .

أما حسن يوسف، فقدّم لوحة وصفية لغوية تشكيلية في روايته "الزورق"، أعادت طرح سؤال المظالم الهائلة التي تعرّض لها الشعب الفلسطيني، من خلال السؤال الوارد على لسان بطل العمل. وفي رواية "الفلسطيني"، التي ثبّت فيها عمليات الإجرام والقصف العشوائي وهلع الناس من خلال شخصية عيسى الذي يروي ذكرياته، وصف يوسف حوادث المجازر وأثرها النفسي الهائل. بينما مالت أعماله الأخرى نحو المأسوية، كوصفه أعضاء عصابة "الأرغون" الصهيونية وهم يزجون الوقت ببقر بطون النساء الحوامل، متراهنين على جنس الجنين .

وصف الهرب يتكرر في أكثر من عمل: "الآخرون" لأحمد عمر شاهين، الذي قدّم تراجيديا تسير على زخّات الرصاص ودوي القنابل ودكّ البيوت، من طريق قصة ولد في السادسة اضطر إلى الهرب مع عائلته . أيضاً "بيت للرجم بيت للصلاة" للكاتب نفسه، والتي حكى فيها عن القصف المروّع والرهيب لحي النزهة في مدينة يافا، متمماً ذلك بوصف أحوال الفلسطينيين في مرحلة اللجوء .

وفي حين صوّر رشاد أبو شاور، في روايته "العشّاق"، موقف الأنظمة العربية تجاه الفلسطينيين وقمع الجيوش العربية لهم، ولا سيما الجيش الأردني، غاص جبرا إبراهيم جبرا من جهته في "السفينة" (الصادرة عام 1970) في أرضية القضية الفلسطينية عبر نكبتها والحضور الجوهري لمدينة القدس، بينما تحدّث غسان كنفاني في روايته "عائد إلى حيفا" عن صفية التي حملت وسادة عوض ان تحمل ابنها الوليد خلدون الذي اضطرّت إلى تركه في سريره تحت القصف الشديد، لتجد نفسها فجأة في بحر من الناس يدفعونها نحو اللامكان .

هذا ويستخدم سميح القاسم البنية الروائية من أجل تقديم إحصاءات حول ما كان لليهود من أرض، وما كان للعرب قبل عام 1948 وبعده، في روايته "الصورة الأخيرة في الألبوم". هذه الإحصاءات ترد على لسان البطل أمام حبيبته اليهودية روتي . ولعل إدخال هذه الشخصية اليهودية في الرواية، يشير إلى اعتقاد قاسم، على غرار حبيبي، بإمكان إرساء السلام بين الشعبين .

العراق

حين نقول العراق يقفز الشعر تلقائياً إلى ذهننا، لكن الرواية العراقية لا تقل أهمية عن الشعر، في بلد عانى كثيراً القمع السياسي، والحروب المتتالية طوال سنوات من حكم صدام حسين، قبل مواجهته العنف الأهلي المتفجّر إبان الاحتلال الأميركي. من تلك الروايات التي تشكل الحرب فيها مكاناً أو خلفية للسرد، رواية "ليل البلاد " لجنان جاسم حلاوي، التي تتشابه من حيث بنيتها مع روايات الحرب الأوروبية والأميركية، مع فارق أنها تزخر بخصوصيات المجتمع العراقي الاجتماعية والسياسية . تروي حلاوي قصة جندي في الجبهة مع الإيرانيين، يهرب ليجد نفسه في كردستان، وبعد محاولات للهرب إلى تركيا، يقرر العودة إلى مدينته الأم البصرة. هناك، سيجده الأميركيون بين أنقاض حيّه، فيظنون أنه كائن فضائي. هذه النهاية المفجعة تؤشر إلى غربة العراقي في وطنه بعد عقود من الاستبداد والإفقار .

عمل آخر يحمل عنوان "بصريات" لمحمد خضير، وكما هو واضح من عنوانه، يرسم فيه الكاتب جغرافيا البصرة، وذكرياته فيها ورحلاته منها إلى المدن الأخرى، من دون ان يغيب الهمّ الروائي الجمالي عنها، في حين يتحدّث خضير في "كرّاسات كانون"، الذي كتبه أثناء حرب الخليج الثانية، عن عزلة المدن العراقية إثر الانفجارات العنيفة التي تعرّضت لها .

الجزائر

يتميّز الأدب الجزائري بخصوصية تفاعله مع الآداب الأوروبية، ولا سيما الأدب الفرنسي. فقد تداخلت في تكوينه عناصر ثلاثة: العنصر المحلّي المطعّم بالأمازيغية، العنصر العربي، والعنصر اللاتيني - الفرنسي. هذا الغنى، مضافاً إلى تجربة الثورة، جعل من الأدب الجزائري أدباً رائداً، وإن يكن غير منتشر كثيراً في دول المشرق للأسباب الجغرافية المعروفة تاريخياً. هكذا برزت أسماء جزائرية كثيرة في الفضاء الفرنكوفوني رافدةً الأدب الفرنسي، ومحتفظة بهويّتها المتميّزة في تناولها للحرب الجزائرية: محمد ديب، مالك حداد، بشير مولود، كاتب ياسين، رشيد بوجدره وغيرهم .

محمد ديب، الذي أُطلق عليه لقب بالزاك الجزائر، خرج من عباءة أبيه الفرنسي في كتابه "من يذكر البحر" (1962)، معالجاً اللامعقول كجزء من الحياة اليومية بحسب الطريقة الكافكوية، راصداً لحياة كابوسية تحفل بشخصيات أسطورية: يتحول الصراع بين غزاة المدينة القديمة من جهة، وحماتها الجدد من جهة ثانية إلى نوع من الطقس المرعب، يُحتفل به على صوت جوقة من الكلاب والانفجارات الرهيبة. وأراد ديب من خلال هذا التجسيد تصوير الاستعمار كآلات وحشية غريبة، في مواجهة البشر الثوّار المتمردين بأسلحتهم الصغيرة. في المقابل اختار مالك حداد، في رواية "سأهبك غزالة " ، قصة بسيطة يروي من خلالها، وبكثير من العاطفية، حكاية الثورة الجزائرية. هذه القصة هي حكاية حب بين سائق شاحنة وفتاة تعيش في الواحة حيث يستريح قبل متابعة رحلته في الصحراء. انطلاقاً من هذا المشهد يوجّه حداد السرد نحو المقاتلين من أجل سعادتهم .

وتبقى الرواية الأكثر التصاقاً بتاريخ الجزائر رواية "نجمة" لكاتب ياسين. نجمة التي تمثّل الجزائر، هي امرأة بارعة الجمال، يتصارع الرجال ليس على حبّها فحسب، لكن على إخضاعها أيضاً. استخدم ياسين أسلوب الفن التشكيلي في صوغ روايته، محمّلاً شخصيته الرئيسية التي قد تمثّل الثورة أيضاً، الكثير من الدلالات التاريخية. أما آسيا جبّار التي ابتعدت في البداية عن الخوض السياسي المباشر، فعادت وانتقلت في روايتها الرابعة "القبرات الساذجة" إلى تناول الحرب، من خلال جولة على مخيّمات اللاجئين .

لا ننسى في هذا الإطار رواية "اللاز" للطاهر وطّار، التي تتحدّث عن المرحلة التي تلت انبثاق الثورة، أي أثناء تحوّلها من الحالة العفوية إلى الحالة المنظّمة. وهي تشبه من حيث البنيان الروايات الفلسطينية، من حيث انطلاقها من الخاص إلى العام، وحملها راية موقف نضالي يعبّر عنه الكاتب صراحة .

هل تكفي هذه البانوراما الخاطفة لإلقاء الضوء على رواية الحرب العربية؟ بالتأكيد لا، ونعرف أننا لم نف الكثير من الأعمال حقّها، على غرار رواية "المرصد" مثلا للكاتب السوري حنا مينه، التي تروي حرب تشرين 1973، وسواها عدد غير قليل من الأعمال الأدبية العربية التي تدور في أتون الحرب. لكنها محض دعوة إلى زيارة الحكايات المروية بنجاح خلاّق، والتي تربح الحروب بتفوق، وتجعلنا نتعرف، أحياناً بعد فوات الأوان، إلى أن الحروب خاسرة. وأنها خاسرة أبداً وعلى الدوام .

النهار

الثلاثاء 15 آب 2006

إقرأ أيضاً: