البعد الثقافي العربي الإسلامي في “رمية نرد أبدا لن تبطل الزهر”. في إطار هذا الأفق الثقافي الواسع والمنفتح على الثقافات وتحت هذا العنوان استضافت دائرة الثقافة والإعلام في عجمان مساء الثلاثاء الماضي الشاعر والمثقف المغربي المعروف محمد بنيس والباحثة الإيطالية إيزابيلا كيكاييني والشاعر الفرنسي برنار نويل بمناسبة صدور الطبعة العربية لقصيدة الشاعر الفرنسي ستيفان مالارمي “رمية نرد” التي تعتبر من ألمع النصوص المؤسسة للتيار الرمزي في الآداب الأوروبية وليس في الثقافة الفرنسية وحدها. ولأهمية القصيدة والترجمة إلى العربية التي تحدث للمرة الأولى ينشر الخليج الثقافي ورقة الشاعر بنيس التي ألقاها في الاحتفالية.

البعد الثقافي العربي الإسلامي في “رمية نرد أبدا لن تبطل الزهر”. في إطار هذا الأفق الثقافي الواسع والمنفتح على الثقافات وتحت هذا العنوان استضافت دائرة الثقافة والإعلام في عجمان مساء الثلاثاء الماضي الشاعر والمثقف المغربي المعروف محمد بنيس والباحثة الإيطالية إيزابيلا كيكاييني والشاعر الفرنسي برنار نويل بمناسبة صدور الطبعة العربية لقصيدة الشاعر الفرنسي ستيفان مالارمي “رمية نرد” التي تعتبر من ألمع النصوص المؤسسة للتيار الرمزي في الآداب الأوروبية وليس في الثقافة الفرنسية وحدها. ولأهمية القصيدة والترجمة إلى العربية التي تحدث للمرة الأولى ينشر الخليج الثقافي ورقة الشاعر بنيس التي ألقاها في الاحتفالية.

أهمية الموضوع تأتى من أهمية القصيدة ذاتها. إن “رمية نرد أبداً لن تبطل الزهر” من أشد القصائد غموضاً وأصعبها قراءة. ويجمع شعراء الحداثة ونقادها في العالم على أن هذه القصيدة أعلنت عن بداية جديدة لتاريخ الشعر. بل نحن، مع “رمية نرد”، وجهاً لوجه مع عمل يقفُ في نفس مستوى ملحمة جلجامش والأوديسا والمعلقات وألف ليلة وليلة والكوميديا الإلهية. عمَلٌ يُعيد، رأساً على عقب، بناءَ رؤية الحياة والموت، رؤيةَ المصير الإنساني في زمننا الحديث، ويستكشف اللانهائي والمستحيل. ومن ثم فهي إحدى الأعمال الكبرى في تاريخ الأدب الإنساني.

لذلك فإن ما أود تناوله، يبدو غريبا عند الوهلة الأولى. قصيدة “رمية نرد”، بكل هذا الاستثناء والشموخ، لها بعد عربي - إسلامي. هل هو ادعاء أم حماسة إيديولوجية، في زمن لم يعد للإيديولوجيا أي مفعول؟ لا هذا ولا ذاك. لنطمئن. هي أبعد من ذلك.

إقدامي على التصريح بهذه القراءة مر بعدة مراحل. أشير فقط إلى أنني عندما تيقنت من المصادر العربية - الإسلامية في القصيدة، وأنا أشتغل على ترجمتها، كان أصدقائي الفرنسيون أول من خاطبتهم في الأمر. فهم برأيي أسبق المعنيين بها. وقد شجعوني على التصريح بما أفكر فيه. خشيتي من إسقاط الأحكام مصدرها أنني لا أريد السقوط في أي نزعة تتعارض مع المعرفة والموضوعية. وعلى هذا يمكن القول بأن هذا البعد العربي- الإسلامي للقصيدة هو، قبل كل شيء، سر من أسرار التفاعل بين الثقافات والحضارات. ونحن لا نستطيع دائما أن نصل إلى هذه الأسرار، سواء بخصوص القديم أو الحديث. ذلك ما أصبح يعرف في الدراسات المعاصرة بالتداخل النصي.

كنت حريصا، قبل وأثناء ترجمتي للقصيدة أو طباعتها، على تدقيق المعلومات والمرجعيات الثقافية، حتى تقترب الترجمة العربية ما أمكن من الأصل الفرنسي. وأشير، هنا، إلى أنني لم أعثر في أي دراسة من الدراسات المخصصة لقصيدة “رمية نرد” على إشارة من قريب أو بعيد لحضور الثقافة العربية- الإسلامية في هذا العمل. وأنا الآخر لم يكن لي، في البدء، انتباه حقيقي لهذه الناحية في القصيدة. كانت الثقافة الغربية، من فرنسية وإنجليزية، هي التي توجهني في قراءة القصيدة. المراجع العديدة، من كتب ومجلات، وكذلك الإشارات في الكثير من الدراسات، التي تتناول القصيدة ضمن الشعر الغربي الحديث، كلها تركز على الثقافتين الفرنسية والإنجليزية دون سواهما في القصيدة.

-1-

بدأت المفاجأة، مفاجأتي، مع الترجمة. بمجرد ما واجهت العنوان، وشرعت في البحث عن الكلمات الدقيقة الملائمة له في العربية، تبين لي أن هناك شيئاً ما يحتاج للتدقيق. كنت، في مراحل سابقة، أستعمل الترجمة الشائعة عربياً للعنوان التي هي “رمية نرد لن تبطل الصدفة”. لكن كلمة Hasard ليس لها معنى الصدفة. وكان صدر في وقت اشتغالي بالترجمة كتاب “تاريخ الإسلام والمسلمين في فرنسا”. وهو يشتمل على تذييل كتبه صديقي عبد الوهاب المؤدب، تعرض فيه لكلمة Hasard في عنوان القصيدة Un coup de Dés jamais n'abolira le Hasard. فانتبهت بذلك إلى الأصل الأندلسي لاشتقاق الكلمة الفرنسية من كلمة الزهر Az-zahr. وكان بيرتران مارشال، وهو من أكبر المختصين في مالارمي، نصّ على اشتقاق الكلمة دون أن يشير إلى أصلها العربي في اللهجة الأندلسية. ثم جاء في المعجم الفرنسي لوروبير Le Robert، وهو يؤكد الأخذ من العربية، أن الكلمة “اسم للعبة نرد مستعمل في القرون الوسطى؛ رمية سعيدة لهذه اللعبة(الستة)”. ولكن عبد الوهاب المؤدب فسر بتفصيل معنى كلمة الزهر قائلا:

“لأن أحد وجُوه هذا المكعّب كانت فوقه زهرةٌ، فقد أعطى في اللهجات المغاربية كنايةً أخرى لربما كان المهاجرون الأندلسيون مصدرَها، حيث الزهر له معنى “الحظ” في كلامنا. وقد كنّا نعلم عن يقين أن “رمية نرد أبداً لن تبطل الزهر” تبني لغزها على نسيان الاشتقاق العربي الذي كان معترفاً به تماماً عند استعمال الكلمة في القرون الوسطى”.

عندها تبين لي أن عليّ استعمالَ الكلمة كما كانت في معجم العامية الأندلسية، مع إعطائها النطق الصحيح بالفصحى. وهو موقف مما يمكن أن نقدم عليه في تحديث عربيتنا اليوم. لكن الانتقال من “الصدفة” إلى “الزهر” لا يتوقف عند حدود المعجم، بل يتعداه إلى الدلالة، بل إلى دلالة القصيدة برمتها. واتضح لي آنذاك أن البعد العربي للعنوان يتكامل مع البعد الشرقي، لأن هناك لعبة النرد. وهي كما نعلم لعبة فارسية انتقلت إلى أوروبا منذ العصور القديمة. إن العنوان هو الثريا التي تضيء فضاء القصيدة. معلق في سمائها ويضيء بألوان قطع البلور. وعندما نعيد قراءة العنوان في ضوء هاتين الكلمتين نرى كيف أن القصيدة منذ العنوان تستضيف ثقافة عربية وشرقية وأن العنوان يشعّ بألوان المغرب والمشرق.

-2-

قصيدة “رمية نرد” تندرج ضمن مشروع كبير كان يحلم به مالارمي، وهو يتجسد في عنوان “الكتاب”. ويصعب أن نقرأ “رمية نرد” من غير التفكير في “الكتاب”، بحسب التصور الذي أعطاه له ستيفان مالارمي. لقد كان الشاعر منشغلا بفكرة كتابة “الكتاب” منذ عهد طويل، ولم تكن “رمية نرد” إلا خطوة على طريق هذا الكتاب. من بين التعريفات التي صاغها مالارمي للكتاب هي التي جاءت في رسالته الشهيرة إلى صديقه الشاعر فرلين سنة 1885 كما يلي:

“كتاب (عليه أن) يكون كتاباً، معمارياً ومقصوداً، وليس ديواناً لإلهامات الصدفة، مهما كانت عجيبة... سأذهب أبعد، سأقول: الكتاب، متيقّناً أن ليس هناك في العمق إلا واحدٌ، حاوَل كتابته كل شخص مَا في غفلة عن نفسه، حتّى العباقرة. التفسير الأرفيوسي للأرض، هو الواجبُ الوحيدُ للشاعر واللعبةُ الأدبيةُ بامتياز: لأن الإيقاع نفسه للكتَاب، عندئذ لا شخصيّ وحيّ، حتى في توزيع صفحاته، يتجاورُ مَعَ مُعادَلات هذا الحلم أو أغنية”.

كتاب معماري، واحد ووحيدٌ، وليس ديوانا لإلهامات الصدفة. كل شيء في “الكتاب” مفكر فيه بدقة وصرامة. وتوجد تعريفات عديدة أخرى وضعها مالارمي للكتاب. وما يهمني في هذا السياق هو أن لهذا الكتاب خصائص تتحقق في قصيدة “رمية نرد”.

أولى الخصائص التي تصدم القارئ هي طريقة بناء القصيدة من حيث هي معمارية مقصودة. تبدأ القصيدة من غرق سفينة. ومن قعر البحر يقوم الشيخ برمي النرد. هذا البناء يحكي بطريقة متقطعة لنا قصة الشيخ وهو يلعب النرد. ثم هناك، إلى جانب التقطع، مزجٌ بين السرد وبين النشيد، بين الحكاية والأغنية، بين الملحمي والغنائي.

-3-

أتوجه مباشرة نحو الحكاية ونحو طريقة البناء. ثمة قراءات عديدة لهذه السفينة الغارقة، ولهذا البناء المخصوص للقصيدة. لكنني أعيد هذه الصورة الكبرى إلى عالم السندباد البحري، الذي تكثر فيه أحداث غرق السفن، ثم أجد في البناء العام للقصيدة ما يميز كتابة ألف ليلة وليلة من ناحية، وما يذهب إلى أبعد، أي بناء القصيدة العربية القديمة، الجاهلية منها على الخصوص، من ناحية ثانية.

نحن، في عجمان، قريبون من عالم السندباد البحري، الذي كان ينطلق إلى البحر من البصرة ويمر من هنا. ونعلم أيضاً أن السفر نحو الهند محفوف بمخاطر الغرق. فكيف أعيد هذه الصورة الكبرى للقصيدة إلى عالم السندباد؟ وكيف أفترض أن طريقة كتابة ألف ليلة وليلة حاضرة في “رمية نرد”؟ ومن أين أستقي بناء المعلقة الجاهلية في “رمية نرد”؟

عثرت على علاقة مالارمي بالسندباد البحري، ومن ثم بألف ليلة وليلة، بطريقة عجيبة، لا تقل في عجائبيتها عن قصص ألف ليلة وليلة نفسها. عندما كنت أقرأ الجزء الثاني من أعمال مالارمي، لم أكن أتوقف عند دراسته التي تفتتح الكتاب ولا أوليها أي اهتمام، لأن عنوانها لا يوحي لي بشيء قد يفيدني. ومرة، قادني الفضول وحده فقرأتها. هي دراسة كان مالارمي كتبها لتقديم رواية بعنوان Vathek. وعندما أخذت في قراءة الدراسة تبين لي أن الشخص المعني هو الخليفة “الواثق”، ابن المعتصم، وحفيد هارون الرشيد. والرواية ألفها إنجليزي بالفرنسية. كان مالارمي هو نفسه عثر على الرواية في مكتبة جده فبهر بها. وبادر إلى كتابة مقدمة لها ونشرت من جديد. يحكي بيكفورد (بطريقته الاستشراقية) في هذه الرواية عن حياة ومصير هذا الخليفة العباسي، الواثق. في “تقديم” الرواية (1876)، يصرح مالارمي بما يلي: “هي مغامرة أدبية نادرة، إن لم تكن فريدة”. ثم لا يتردد في أن يكتب عن نفسه بأن هذه المغامرة الأدبية “سحرتْني” بقراءتها. وفي مكان لاحق: “حسناً: هذه القصة، شيء آخر غير ألف ليلة وليلة ما هي؛ أو عندما تلمع في الواقع لمنْ هيَ إذن؟”.

حالة السحر والتنصيص على ألف ليلة وليلة أيقظتني من الغفلة. إذن مالارمي يعرف عالم بغداد وهارون الرشيد والواثق. وهو يعرف كذلك ألف ليلة وليلة.

-4-

كان علي أن أترك الطريق الأولى، التي كانت الدراسات الغربية تدلني على كيف أقرأ القصيدة، واتجهت نحو وثائق مالارمي مباشرة. هكذا اكتشفت، شيئاً فشيئاً، أن مالارمي كان متشبثاً بقراءة كتاب ألف ليلة وليلة في ترجمة أدبية وفية للأصل، تختلف عن رؤية المستشرقين، وعن الترجمة الشهيرة في عهده لأنطوان غالان Antoine Galland.

وهنا بدأت سفراً ليس له حدود. فما الذي عثرت عليه؟ في 17 ديسمبر ،1881 أي خمس سنوات على كتابة تقديم كتاب “الواثق”، عثرت على رسالة بعث تيُودُور دُو بَانْفيل Théodore de Banville إلى صديقه مالارمي يخبره فيها بأنه يبحث عن ناشر ينشر ترجمة جديدة لكتاب ألف ليلة وليلة، ولربما كان الفنان ماني كلّف بمهمة وضع رسوم للكتاب.

ثم في رسالة أخرى إشارة إلى أنه صدرت، بعد تسعة أشهر على هذه الرسالة الأولى، ترجمةٌ أدبيةٌ رفيعةٌ بالإنجليزية لكتاب ألف ليلة وليلة، قام بها صديقه جون بيين. نقرأ ما كتبه مالارمي عن هذه الترجمة في رسالة وجهها في تاريخ 9 أكتوبر 1882 إلى المترجم جاء فيها:

“ألف ليلة وليلة فتنةٌ؛ ترجمتُك، روعة. أقصد روعةً حقيقيّةً، ضرباً من المعجز. إنها للقراءة في النص: نرى في كل جملة من جملها العلوّ المتفردَ للعرب، الذي نقله الأصل نقلاً حرفياً. ثم، هناك صوتك، اللذيذ. لقد أضنيْتَ نفسك في كل شيء ببصيرتك الكاملة ولا يسعنا إلا أن ننحني، عند قراءة هامشك التمهيدي. لا أعرف إنْ كنتُ لا أعانقك أيضاً لكونك كتبتَ هذا الكتاب بالإنجليزية على نحو رائق بقدر ما أعانقك لأجل عملك الضخم الذي سمح لك بمعرفة العربية”.

رسالة غنية بتصوير تعلق مالارمي لا بألف ليلة وليلة وحدها ولكن أيضا بحياة العرب البسطاء وأكثر من ذلك بالعربية.

هذا ما يفسر لنا أن مالارمي لم ييأس، وظل يبحث عن مترجم جديد لألف ليلة وليلة إلى الفرنسية. في 3 يناير ،1893 أي بعد اثنتي عشرة سنة على الإشارة الأولى، دخل شاب فرنسي إلى بيت مالارمي، الكائن بزنقة روما في باريس ليحضر لقاءات الثلاثاء الأدبية، التي كان يعقدها مالارمي كل ثلاثاء في بيته. الشاب اسمه جوزيف شارل مَارْدْرُوسْ. من هو هذا الغريب الذي يدخل أول مرة إلى بيت مالارمي؟ ولد ماردروس في القاهرة في 11 نوفمبر من سنة 1868. تابع تعليمه الأوّلي في القاهرة وتعليمه الثانوي والعالي في بيروت، حيث حصل في جامعة القديس يوسف على دكتوراه في الطب. وصلَ إلى باريس في نهاية 1892 للحصول على تصديق شهادة الدكتوراه.

لا أحدَ يعرف كيف قصَدَ هذا الشاب بيت مالارمي. هو ذا. إنه الآن هنا، قريباً من الشيخ. وهو الذي سيحقق حلمَ مالارمي بترجمة كتاب ألف ليلة وليلة في الفترة ما بين 1895 و1899. كذلك كان. وقد تمت الترجمة أثناء سفر الطبيب الشاب الولوع بالرحلات البحرية إلى الشرق الأقصى، الهند والجزر البولينيزية واليابان والصين والمحيط الهادي.

لكن مالارمي لم يفرح، للأسف، بصدور الكتاب مطبوعاً. فقد توفي قبل عودة مَارْدْرُوسْ إلى باريس، سنة ،1898 حاملاً معه الترجمة الكاملة للكتاب. أهدى ماردروس الجزء الأول إلى كل من مالارمي وفاليري، وهو دليل على إخلاص المترجم الشاب لانتظار مالارمي. أما نوعية الترجمة الأدبية فكانت رفيعة وأعطت الكتابَ مكانةَ العمل الرائع. فاستقبلته الأوساط الأدبية والفنية الفرنسية كحدث أدبي استثنائي. وخصه مريدو مالارمي وأصدقاؤه بقدر كبير من الحماس، كما حيّاه شعراء التحديث.

أسئلة ستساعد إلى حد بعيد في الكشف عن جانب من أسرار البعد العربي - الإسلامي في هذه القصيدة. إن “رمية نرد”، كقصيدة بحرية، تروي، بطريقتها، حكاية سندباد بحري حديث، يلقى النرد من عمق غرق السفينة. وقد كان مالارمي، بدون شك، يعرف القصة في مراحل كتابته قصيدة سابقة له تحمل عنوان “إيجيتور”. لكن هناك ما كان ينقصه في ترجمة أنطوان غالان. أقصد لغة كتاب ألف ليلة وليلة، ثم بناءها الأصلي. فألف ليلة وليلة عمل يمزج، على الخصوص، بين الأجناس الأدبية في عمل واحد، لا يتعارض فيه السرد مع النشيد، كما لا تتعارض فيه القصيدةُ الحكائيةُ مع القصيدة الغنائية، كما ذكرت. وهي خصيصة فنية لا وجود لها في التراث الأدبي الغربي.

-5-

لكن “رمية نرد”، بالإضافة إلى تعدد الأجناس الأدبية فيها، تتميز بتقطع أقسامها، فتتحول إلى قصائد في قصيدة. أي أنها قصيدة متشذّرة. وهي بذلك تخالف الرأي الذي كان سائدا لدى الرومانسيين عن الوحدة العضوية للقصيدة. في ضوء هذه النظرية قام العرب الحديثون، كما نعلم، بانتقاد الشعر العربي القديم واعتبروه متخلفا، فنادوا هم أيضا بالوحدة العضوية. أما الحركة الرمزية الغربية، ابتداء من إدغار آلن بّو، فكانت على النقيض من هذه الدعوة. لقد اعتبرت القصيدة القصيرة هي أساس الشعر. وقد كان لتأثير الموشح الأندلسي دور بارز من خلال شعر التروبادور. وكان أول وأهم من عبر عن فكرة جمالية القصيدة القصيرة هو إدغار آلن بّو.

هذا الرأي كان له صداه العميق لدى مالارمي، الذي لم يتعلم الإنجليزية، حسب تعبيره، إلا من أجل أن يقرأ بّو قراءة جيدة. لذلك كتب عن علاقته بإدغار آلن بو: “مع ذلك، بقدر ما سأمضي، بقدر ما سأكون وفياً لهذه الأفكار الصارمة التي تركها لي معلّمي الكبير إدغار ألن بّو”.

وهنا أقول إنني بدأت أقف على الأسباب الفنية التي كانت تجعل دائماً من “رمية نرد” قصيدة قريبة مني، رغم ما يشاع عنها وعن صاحبها من غموض يحول دون قراءتها. ذلك أنني وجدت في الشعر العربي القديم، وفي الشعر الجاهلي بالأخص النموذج الأوفى لفهم بناء قصيدة مالارمي. إن الإلياذة كما يراها إدغار آلن بّو، مؤلفة من “سلسلة من القصائد الغنائية”. قصيدة متقطعة، مبنية على أقسام. و”رمية نرد” هي الأخرى متقطعة، ومبنية على أقسام. وهذا التقطع في القصيدة إلى أقسام، إن نحن استعملنا مصطلحا عربيا قديما، ناتج عن عدم الاستمرارية. وهو بالتالي يستجيب لنموذج المعلقة العربية. وهذا ما حرضني على تسمية هذه القصيدة بمعلقة مالارمي الحديثة.

-6-

العنوان، الحكاية، المزج بين الأجناس الأدبية في عمل واحد، كلها تعود إلى مصادر ثقافية عربية - إسلامية. وهي العمود الفقري للقصيدة. بمعنى أنها محددة لدلالة القصيدة، وبالتالي فإن معرفة القارئ بها ستخلق وضعية جديدة تماماً في النظر إلى القصيدة وإلى أعمال مالارمي. هذه العناصر التي تناولتها ليست كافية. ولكني أختم حديثي بأن مالارمي، كان عارفا أيضاً بكتب عربية، وعارفاً في الوقت نفسه بالقرآن الكريم. وهو، إلى جانب هذا كان يستعمل معجما عربيا في لغته، على غرار كلمات الله، الجن، إبليس، الخليفة، كعينة من الكلمات المألوفة لديه. هذه الثقافة العربية -الإسلامية كان يعتني بها مثلما كان يتقاسمها مع مجموعة من أصدقائه. فهو كان محاطا بأصدقاء عارفين بالثقافة العربية الإسلامية، بقدر أو بآخر. ومن بين الدلائل صديقه منذ الشباب غازاليس الذي استعار اسمه من الغزالي، وقد أهدى مالارمي ديوانه الذي يحمل عنوان رباعيات الغزالي. كما أنه كان على صلة بجمعية من الفنانين يطلقون على أنفسهم اسم “الأنبياء” لمعرفتهم بالكلمة في العربية ودلالتها.

-7-

هذا البعد العربي - الإسلامي، الذي اكتشفت ملامحه الأولى، خطوة بعد خطوة، يعلن عن سفر لا أعرف حدوده. وهو البعد الذي أرجو أن يفتح أفقا جديدا في إعادة قراءة “رمية نرد” وقراءة مكانة الثقافة العربية - الإسلامية في التحديث الثقافي الغربي. عمل نحتاج إليه في زمن يتكاثر إنكار أهمية الثقافة العربية -الإسلامية في الثقافة الغربية، وإنكارها حتى من طرف أبنائها.

و”رمية نرد”، بهذا البعد العربي - الإسلامي، تدفعنا للمزيد من دراستها لاستخلاص دلالة هذا التفاعل الثقافي والحضاري، من خلال أحد كبار شعراء الحداثة في العالم. هي أكبر من قصيدة، فيها المعرفة تحاور الفنون، والثقافة الغربية، منذ اليونان، تلتقي مع الثقافة الشرقية منذ الفراعنة. مغامرة إعادة تسمية العالم الحديث، الذي صورته هذه السفينة الغارقة. ومن أعماق الغرق ثمة شاعر يفكر في المصير البشري، بلغات العالم وثقافة العالم، حتى تظل القصيدة عنوان تمجيد المغامرة في الحياة والمصير.

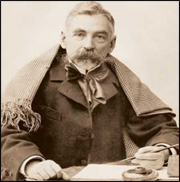

بورتريه

هذه “القصيدة العظيمة المطبوعة بنظام توزيع الحروف والقائمة على نشأة الكون” (بول كلوديل) اعتُبرت رمزاً للتحديث الشعري. وهذه القصيدة التي تمجد الزهر(الزهر، كناية عن النرد، وهي كلمة مأخوذة من العامية الأندلسية) تظهر بطريقة خطية غير مسبوقة، تلعب بالفضاءات وبموقع الكلمات على الصفحة، والحروف الكبيرة والأحجام المختلفة للحروف. نشرت أول مرة في مجلة كوسموبوليس سنة ،1897 حيث كان على مالارمي أن يقدم تنازلات ولم يكن باستطاعته أن يعرض نصه كما يريد. وعلى إثر ذلك فكر في طبعة راقية اقترحها عليه أمبرواز فولار، يتولى طباعتها فيرمين ديدو، ويزينها أوديلان رودون. غير أن الشاعر توفي قبل إنهاء الطبع. نشرت رمية نرد في كتاب بعد وفاته وقام بها صهره إيدمون بونينو سنة 1914. وظهرت بعد ذلك طبعات أخرى حاولت الاقتراب أكثر ما يمكن من الطبعة المثالية التي كان يتصورها مالارمي. لبعضها أهمية تاريخية مثل طبعة إزابيلا كيكاييني الصادرة سنة ،2007 وهي أول طبعة تضم الرسوم الثلاثة لرودون وكذلك الترجمة العربية التي قام بها محمد بنيس.

الخليج

21/02/2009